11年前,我的《格拉斯医生》中译本由上海译文出版社推出,并收入《译文经典》。这是瑟德尔贝里的名著第一次进入中文世界。在2012年,这位瑞典作家的名字和作品对中文读者来说十分陌生。尽管,1921年和1935年,热衷北欧文学的茅盾先生和伍蠡甫先生各自从英文转译了瑟德尔贝里的一则短篇小说。

雅尔玛尔·瑟德尔贝里是瑞典最伟大的现代作家之一,生于斯德哥尔摩,曾在那里从事记者工作。著有《错觉》(1895)、《马汀·别克的青春》(1901)、《格拉斯医生》(1905)和《严肃的游戏》(1912)4部中长篇小说,约90篇短篇小说,《雅特露德》(1906)等3部戏剧。在一场“严肃”的婚外情“游戏”后,他离开瑞典,南下丹麦哥本哈根,开展时事评论和基督教史研究。

瑞典学院院士、曾长期担任诺贝尔文学奖评委会主席的文学评论家谢尔·埃斯普马克教授在2015年给我的文学评论集《这不可能的艺术》撰写的序言里提到:“世纪转折点的瑞典作家由雅尔玛尔·瑟德尔贝里代表完全正确,借明晰有效的风格和温和的怀疑,他成为小说家中的经典人物。”

确实,瑟德尔贝里以屈指可数的作品傲然占据现代经典宝座,不是靠任何文学奖桂冠加持,而是靠时间的证明。距作品推出已百年有余,时间的长河顺流而下,瑟德尔贝里的作品勃发着强大活力。毫不夸张地说,瑟德尔贝里是瑞典的国民小说家,他的作品是瑞典人引以自豪的经典和爱读书籍。他过早停止文学创作对世界文学来说是一大损失,即便如此,从翻译语种的数量、图书借阅量、再版数、影视和舞台亮相频率看,他的小说是瑞典和北欧文学中最具生命力的。在十大瑞典小说名单中,他的书当仁不让地占了两本,即《格拉斯医生》和《严肃的游戏》。瑟德尔贝里写出了瑞典文学中最完美而温婉、深刻又敏锐的书页。故乡斯德哥尔摩往往是其笔下人物徜徉的场所和不可或缺的背景。他的作品多以个人经历为摹本,他书写的一个重要主题是肉体的欲望和灵魂不可治愈的孤独。

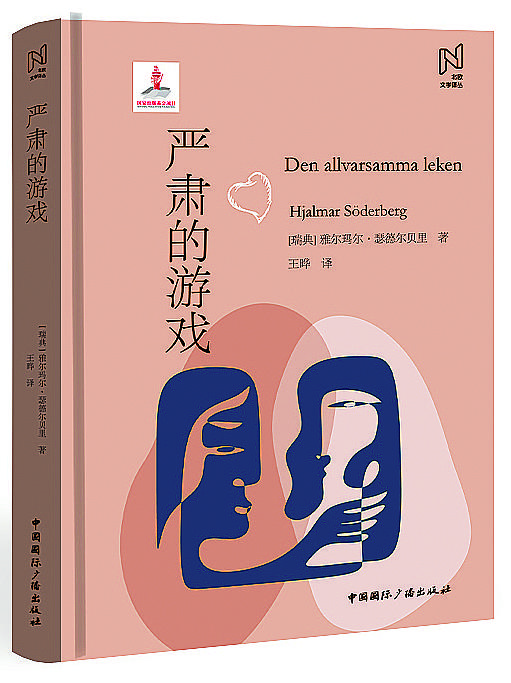

说到《严肃的游戏》,它在书籍广告中、电影剧照上,常以一对情侣头像给人情爱小说的鲜明印象。事实上,它确实讲述了情爱故事,但远远不止如此。《严肃的游戏》的故事从1897年开始,到1912年结束。场景以斯德哥尔摩为主,精准而丰富地呈现了中西部韦姆兰乡村等地的风土人情。几多美妙的夏,几多萧瑟的冬,几多人生和世界的幻境。一切存在着、也幻灭着,幻灭看起来滞后于存在,但更可能存在和幻灭是同时而共生的。

先是纯真夏日恋情里已带算计和猜疑,接着是直面现实后的分道扬镳,各自的合适婚配里的小骗局和小买卖,而后是幸福家庭中的不和谐以及借婚外情对不如意的消解。可惜人生的不如意没有一个如意的出口,而世界比人们的生活更表现出癫狂的特质。结尾,小说男主人公宣波罗姆和瑟德尔贝里一样,搭乘火车一路往南,希望火车带他到那存在或并不存在的地方。宣波罗姆是否因此获得安宁不得而知,而瑟德尔贝里的肖像一以贯之地保持着苦恼人的面孔,从年轻到年老。不难猜测,他心中的某些东西已灭,不然不至于抛弃文学。

《严肃的游戏》里存在一条以情爱之名包裹的欺骗链。有人用谎言骗得婚姻,有人“勾引”了好些个男人,还让其中一个送了命。感情纠葛里的错只是表面,深处是命运里无法避免的错。按瑟德尔贝里的看法,生命道路两边有树,树上结着果,人以为自主地摘取它们,却往往不得不如此,一定会如此。

尽管故事主线是一个男人和一个女人的纠葛,《严肃的游戏》绝非一个男人因为自己对一个尤物的激情而破碎的故事。它的好处很多,比如,不囿于作家的时代和性别,不加评判地展示了许多人的弱点和悲哀、美好和邪恶;比如,它从个人情感风暴出发,远远跳出私小说的狭隘;比如,它从肯定到否定,却并未彻底否定诉说的欲望,而是交出一份对世界、对世人的生命遗书。它描述爱的不同方面,从纯粹的浪漫到残酷的现实,从怀旧的微光到苦涩的回味。

《严肃的游戏》里个人情感的虚无只是大世界虚无的一个缩影。在更大的世界里,男主人公供职的报社随时有倒闭的危险,挪威闹着和瑞典脱钩,欧洲弥漫着战争风云。报社报道着德雷福斯事件、泰坦尼克号沉没、日俄战争等。这些事件不是虚构,而是一段陈腐的婚外情的现实基础,一个小虚空处在世界那更大的虚空里,这是瑟德尔贝里传达的叹息,他的思想和感知并不积极,却真实、现代,因而能传至久远。

不少人物都有原型,是斯德哥尔摩文化界和社交圈的重要人物,包括诺贝尔文学奖得主海登斯坦。莉迪亚的原型叫玛瑞尔·冯·普拉腾,19岁结婚,30岁时离开55岁的贵族丈夫和11岁的儿子,于20世纪初从南方北上斯德哥尔摩追求文学梦。她以一封女粉丝的信搭建起与风头正健的“马汀·别克”也就是瑟德尔贝里的联系。两人的婚外情从1902年持续到1906年。玛瑞尔同时与另外几位作家有或长或短的桃色关系。这个新女性对瑟德尔贝里构成毁灭性打击。骤然得知普拉滕和其他男士的情事后,瑟德尔贝里逃离丑闻、逃离故乡。那是1906年秋,在他生命后来的阶段里,瑟德尔贝里会想起这个秋天,他称之为“地道”。他觉得自己走过了一条长长的、弯曲的地下通道,越来越窄,后来他必须爬着,找不到出口,也看不到一丁点光亮。有一天他照着镜子,他才三十多岁,可他觉得自己老了,每一天都老了一岁。

《严肃的游戏》文字率真而优美,没有同时代作品难以摆脱的道德宣讲。它给读者充分留白,开放的文本与作家对事物的怀疑态度相当吻合。带着对道德的模糊性洞察,瑟德尔贝里不对道德问题做简单回答。当他不得不直面这类难题时,则用诙谐和讽刺应对。这并不意味着圆滑和失真,反因逼真而显得尖锐。

瑟德尔贝里很欣赏中国诗歌,有人因此觉得他的精神世界里有着从中国文化中感染的些许特色,比如带忧郁的宿命论。和他笔下的男主人公一样,他与世界有天生的游离,而这样的瑟德尔贝里却是同时代人忠诚的记录者和敏锐的心灵观察者。带着压抑的悲哀和不情愿的宿命感,看穿谎言和幻觉的他,曾于斯德哥尔摩的石子路上,在克拉拉教堂的钟声里踽踽独行。

对很多问题的幻灭并未让瑟德尔贝里彻底隐遁,比怀疑更强大的是他的真诚和勇气。1922年问世的他的第三部戏剧《命运之时》以一战为背景,描绘了人文主义与军国主义等的斗争。1930年代,瑟德尔贝里对当时德国事态的洞察引人瞩目,如宣波罗姆年轻时梦想成为的那样,瑟德尔贝里被誉为社会的灵魂。

在瑟德尔贝里年仅30岁前后写下的文学作品里,有许多难以复制的成分:明澈如赤子,诗意和激情如青年,洞察人的虚伪和生的虚幻如垂暮老人。他描摹时代画卷,人的行动和情感与国内外时事、斯德哥尔摩的建筑和四季互为生命的证人。克拉拉教堂今犹在,那里的钟声依然不时敲响,阿维德和达格玛走过的桥也在,莉迪亚挽着未婚夫走过的动物园岛的小径仍是十分美丽的地方。

值得一提的是,从1890年代初开始,瑟德尔贝里出色地翻译了不少诗歌和小说。这些诗人和作家包括敏感的J.P.雅各布森、颓废而审美的波德莱尔、怀疑论者海涅、古典自然主义者莫泊桑。瑟德尔贝里仿佛按自身色调挑选了他们。

《严肃的游戏》多次被改编为电影,最近一次在2016年。可以说,这本书影响了很多人,比如加拿大作家、《使女的故事》作者玛格丽特·阿特伍德也是瑟德尔贝里的粉丝。

(作者系《严肃的游戏》译者)