在文化传承发展座谈会上,习近平总书记以连续性、创新性、统一性、包容性、和平性五个关键词对中华文明的突出特性作出精准提炼和系统总结。中华文明的连续性居五大突出特性之首。反观中国画,“连续性”在于其自身的笔墨发展,笔墨不仅仅是技术的笔墨,更是精神的笔墨,是传承千年之道的笔墨。作为中国画重要画科之一的山水画,其传承的核心问题正在于笔墨的走向问题。

“笔墨”是以书写性和潘天寿先生所谓的“笔笔见笔”为本。自黄宾虹、潘天寿、傅抱石、陆俨少、李可染等先生至童中焘、姜宝林等当代画家,皆以民族特色笔墨展现了不同的中国画内涵。潘老论艺,直击中国画的大格局,他说:“文艺上的形式风格,是脱不了历史传统辗转延续的影响的。例如中国绘画的表现技法上,向来是用线条来表现对象的一切形象……是合于东方民族的欣赏要求的……因此辗转延续直到现在,造成了中国传统绘画高度明确概括的线条美。”潘老强调的“辗转”,即中华文明数千年的传承,其精神使然,终成潘老所言“线条美”。用笔是中国画乃至山水画的核心,是重中之重。而潘老自己的山水画,笔笔写出,无一笔不书写,其“线条美”带有阳刚之气的大丈夫品质,此合乎其伟岸的形象及“宠为下”(潘天寿印)的审美追求,亦在其所处时代语境中强调中国画内在的民族性。然而,潘老及其同仁在画面上所展现的发展,又呈现出不同时代的“变奏”。中国画的笔墨程式如同国粹京剧,一招一式皆有出处,笔墨之起承转合不可能随着时代动摇,乃中国画的“连续性”;而形式的变化,是随着时代在推进的。一位优秀画家需要引领时代,将审美与时代脉搏相协调。笔墨是在形式的推进中延续传统。形式的变化或曰推进是其“突出的创新性”,它是看得见摸得着的递进,不是玄之又玄的变化。亦如潘老,在展现笔墨美的同时,将紧凑、贯通的笔与笔之间的关系格局打开,画面大开大合,以巨石代山峰,以块面的赭石色和延续而虚实有度的苔点的相互融合代替了传统山水画的“皴擦点染”的内在程序,从而开辟了中国画的新面貌。而黄宾虹先生援西方“印象派”成就了其积墨与渍墨的综合世界,从而放笔直取、不堕细碎。先辈们的成就开拓了中国画的新格局,在笔墨内部“连续性”的笔笔写出的传统中,更新了山水画的风貌,以形式的新颖、递变走向艺术的高峰。这是笔墨搭载形式的列车,以不变应万变的格局下成就的崭新世界。

石鲁先生是一位有开创精神的山水画家,他在战乱频繁的时期成长,其运笔朴拙而以“战笔”写之,所谓“战笔”就是顿挫有力地写出,留下的是非流动之笔迹。这样的笔迹使得画面苍劲中蓄沉着之气。黄宾虹先生“五笔”之论乃“平、圆、留、重、变”,其中“留”与“重”即可指向此一用笔特质。先生论“留”,曰“积点成线”,曰“书法如‘屋漏痕也”,“屋漏痕”的状态诚如笔者在拙文《宾翁借我“败墙”观:一次“随意命笔”的体验》所言:“记得儿时……夏季多雨的时候,我便躲在自己院子的北屋屋檐下看雨……院落西屋仍是土坯老屋,那土坯肌理较粗……雨水的多次冲刷使得老墙形成了粗条纹的土黄色凹凸态势。”雨水于老土坯墙面自上而下,完全吃进了土坯内,阻力很大,不是一条直线地流下去,而是斑驳顿挫,不断于土内改变着流动的方向。这就是宾翁“留”的内蕴,石鲁便悟得顿挫之理,“一以贯之”地以“战笔”完成之。精神的力量和先生所处西北山川物象的视觉意味导致了他的画面独特的形式意味。

相信潘天寿的大开大合和石鲁的顿挫有力之笔皆来自黄宾虹放笔直取而去除繁杂皴擦的艺术启示,这在童中焘著《映道:中国画笔墨的实践与思考》一书中收录的潘天寿《临黄宾虹山水》中可见一斑。然而,潘老是时代的潘老,时代在发展,艺术在延续,自近代以来的山水画则在承续古人书写性用笔的同时,更加强调了笔笔写出的霸悍和直截,潘老将其发挥到极致。这种发展是必然的,若说它承续了时代的审美,则在时代审美内仍有一股长足的气韵,那就是传统——一个亘古不息的绵延之力。它表现在中国艺术的精神上,以笔笔见笔的笔力为核心,充斥于山水画乃至中国画的每一隅。用笔是国人智慧的结晶,因此山水画的发展不得不说启自用笔而归乎用笔,唐人张彦远《历代名画记》那句“象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔,故工画者多善书(书法)”说得透彻,中国艺术精神最终的归宿在于“用笔”之美,即书法用笔的笔笔见笔。

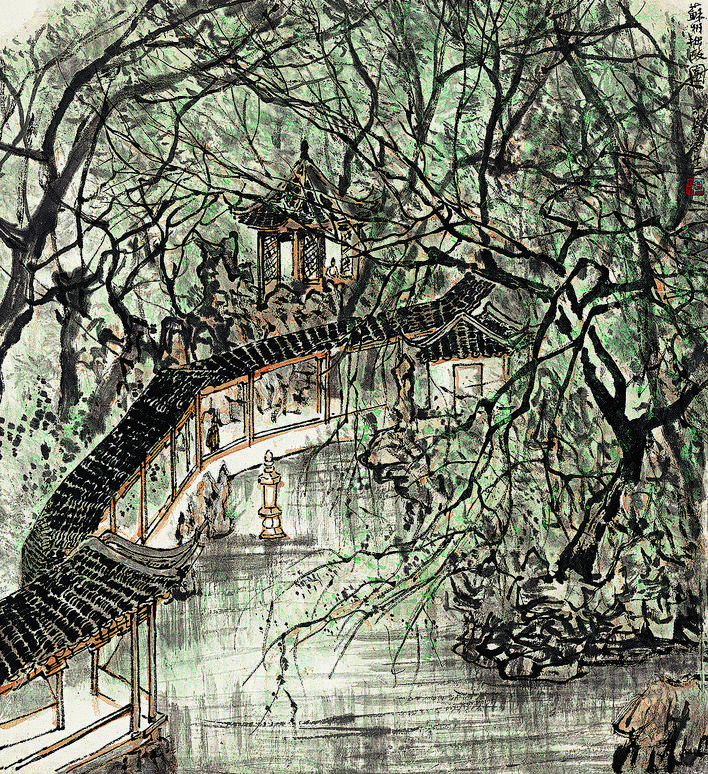

山水画中,用笔为核心是画之本,而对景观物象的觉受则是画之缘起。在这方面,李可染提出“为祖国河山立传”,并走遍大江南北,亲身体验,在山河间直接对景写生。李可染取西式“写生”模式——对景写生,在改变了参照自然的方式的同时,图式也为之一改。其画面乍看更接近自然,好似眼睛看到的景物,实则仍是中国式的平面和概括,只是这个平面加入了虚拟景观的厚实的笔墨之象。这在他的《苏州拙政园》一作中明晰可见。乍一看,长亭是自近及远的布置,实则并未写出透视,而是平面中自左下向右上的平面延展。它插向重墨写出的树木枝干和淡墨点簇的树叶形成的点面中,正是山水画式的穿插和开合。树木由右边而及左上角,半包围包住其他物象,使得画面融洽而内敛,此亦传统意味也。

前人撒种后人收。作为后继者,学习前人的经验介入自己的文艺创作,恰是智慧者的作为。在新时代语境下,当代山水画家如何于中华文明所具有的突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性中找到新的切入口,是当前山水画界面临的新课题。姜宝林作为学贯中西的当代画家,在宋元为传统根基的中国画创作中,他激活了宾翁放笔直取、不堕细碎的理法系统。姜宝林一直讲黄宾虹的画面在整体上看是具象的,而在局部上看却是抽象的,又以宾翁笔与笔间的小空白的大与小、白(留出宣纸底色)与灰(淡墨铺染)的对比与统一的学问纳入自己的学养,从而成就了其自20世纪80年代初期始探索“白描山水”至21世纪“新抽象笔墨”的转换。姜宝林以中国画传统中的“白描”为轴,转型为本体上带有中国智慧的抽象山水,将黄宾虹、潘天寿乃至李可染先生的山水画学问又向前推进了一大步。他的《贺兰山一截》获得第26届蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛大公政府奖,作品在形式上融贯中西、笔墨上保持国粹的艺术状态,将山水画推向国际视野。此作笔笔贯通,铺叙贺兰山意象于平面,整纸笔墨都在平面延展,将贺兰山的大块山石转入笔墨的直截书写。自美学上观之,这件《贺兰山一截》有司空图二十四诗品所谓“返虚入浑,积健为雄”的“雄浑”品质,它因超越了对实际物象的描绘,而真正书写了中国山水画精神,趣入唐人“超以象外”的艺术魅力,又具备当代明快而雄健的时代艺术精神。《贺兰山一截》是“白描山水”的起始状态,经过了长久的实践,姜宝林将山水画、花卉大写融入完整的“新抽象笔墨”的成熟状态。

时代的更迭,让艺术为之一新,在保持中国艺术精神的同时,当代山水画的意义当在于大胆向前迈进。当然,这个大胆是具备传统底气的,它承载着千年笔墨精神,而将对景观的书写、对形式的布置推向一个新的高峰。

(作者系浙江农林大学艺术设计学院讲师,李可染画院终身研究员)