刚刚过去的2023年,对很多青年作家来说具有特殊的意义,这一年,他们出版了自己的第一本书——这是一个意味深长的开始。无论身处何地,这些年轻人都把文学视作一种重要的力量:“写作让我踏实”“诗歌是善良的存在”“文学让人变得勇敢”……不仅改变自己,更能记录时代,影响世界,这就是他们眼中的文学。这一年,他们与时代共同成长,深入人民生活的深处,同前辈作家共享文学的荣光。走出书斋,窗外便是广阔的天地,他们体察生活的温度,丈量脚下土地的厚度,用真挚的文字谱写了一曲曲新时代文学的青春之歌。青年永远是新的,青年的文学也应该永远充满勇气和锐气,正像鲁迅先生写下的那句话,“你们所多的是生力,遇见深林,可以辟成平地的,遇见旷野,可以栽种树木的,遇见沙漠,可以开掘井泉的”。这正是文学的希望所在。

——编 者

薛超伟:

《隐语》(人民文学出版社)

2023年我出了一本中短篇小说集,叫作《隐语》。十年前就说过想要出书,这些年里,我对第一本书的模样做过很多设想,它真的到来时,我的内心反而比较平静。为了与这些故事这些人相遇,我花费了过多时间,以至于有几个写在过去的故事,与我现在的美学追求已经有所冲突。但我看到它们,依然欢喜。

《隐语》出来后,我最大的收获,是去见了一些真正读小说的人。才知道,写作者不仅需要静悄悄地写东西,也要跟读者面对面,告知彼此一些信息。写作者的面目如何,不重要,但这种互相告知很重要。

下个阶段,我想写,并且已经在写不一样的东西。比如把某种声音写成一部小说。比如想做一些改写,像是把传统的鼓词改写成现代小说。

写作对我来说,就是安安静静写下每个阶段最需要写的东西,哪怕每个阶段只产出一篇,也足够了。有时候周围是吵闹的,但对抗这种吵闹,反而会产生特别的力量,笔下格外沉静。所以吵闹也不是阻碍,只有自己是自己的阻碍,安抚好自己,写作就顺利了。

我是个焦虑的人,但又常常感到快乐。不写作的时候,一边快乐一边焦虑,写作的时候,一边焦虑一边快乐。对文学的唯一期待,就是写出厉害的作品,成或不成,到最后才知道。

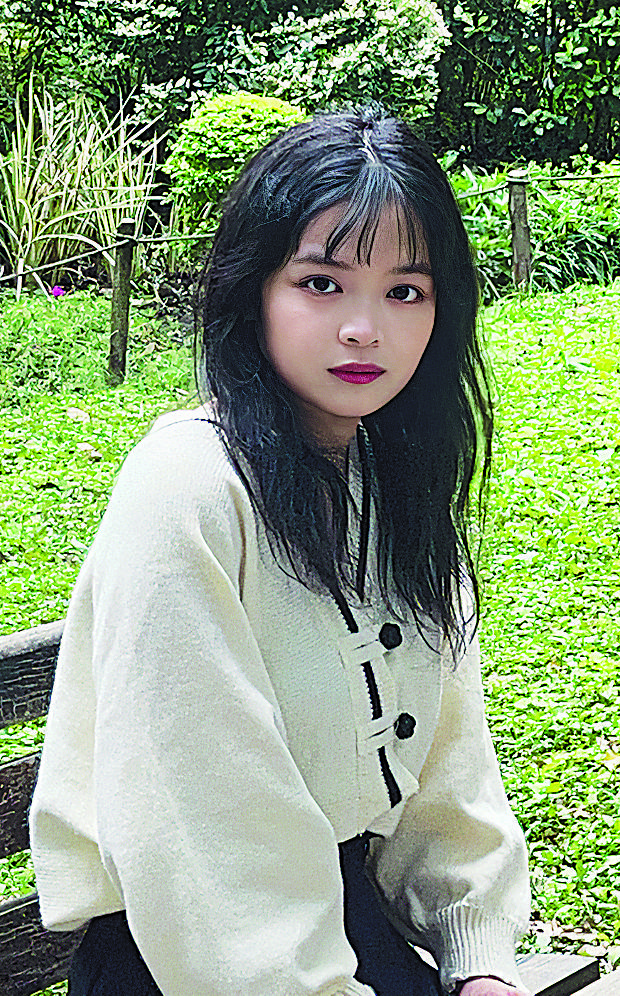

焦 典:

《孔雀菩提》(新星出版社)

2023年我拥有了自己的第一本书,是由北京新经典出品、新星出版社出版的《孔雀菩提》。它是一只有着十一根羽毛的、小小的蓝色孔雀。它的十一根羽毛也许并不都精致,也许并不都很坚固,但是它们是一顶帐篷,遮住了许多无处躲避的落雨的时刻;它们是一粒纽扣,系住了无数次无人得见的忍耐的泪水。某种意义上来说,它是我的全部也是全部的我。这只小小的蓝皮孔雀带着我去了很多地方。比如回到家乡,我的老乡们在书店里对我说:欢迎回家;比如去到岛屿,在海风中,老师对我说:你的读者会来寻找你;比如在微信阅读里,一段话下面有几十甚至上百的读者在讨论和交流,写下他们被触动的泪水,被惹起的回忆,写下谢谢。

但是我最想说,谢谢。

《孔雀菩提》出版至今,五个月加印了五次。因为它,我遇到了许多读者,获得了很多爱;参与综艺和央视纪录片的录制,体验了新鲜的生活;上山下海,去了许多未曾到过的地方。小时候每次离开家上学,奶奶就会爬上窗台看我。因为奶奶身材很矮小,只是站着,是看不到下面的。但如果我转过头,她就会装作没有在看我。当然她现在没有体力再爬上阳台了,但还好,奶奶看不到的那些时刻,这只小小的蓝色孔雀,带着同样真心为我高兴的眼睛,看到了。

张 哲:

《共生的骨头》(作家出版社)

这本书里有十三个故事,故事的灵感主要围绕故乡。我的故乡在北京的西南远郊,一个叫燕山的石化区。和离乡游子一样,对我而言,那里是故土,也是原乡,回家的路相对容易很多,所以我是幸运的。每年我都会抓住一两个机会回到那里,尤其是在冬至,在初雪,在新年,每一次跋涉都是归途,每一次迁徙都是回家,这种感觉真好。房子还在,我家是少数搬走但没有卖掉房子的住户,楼上王大爷是我们整个单元唯一的留守者,也是故土的捍卫者,每次回去,他总会告诉我们一些什么,比如谁家姑娘生孩子了,谁家老爹没了,不外乎人口的增减,最触动人心。也就是在回家的路上,《共生的骨头》里面的故事,里面的血肉之躯和温暖良善,一点点复苏,我开始沉湎于旧时光,意识到我要动笔写下点什么。特朗斯特罗姆的话很打动我,“人很容易爱上那些跋涉已久的碎片”,那些在脑子里死去又复活的、活下来又沉睡过去的记忆是每个人的精神原点,我想与他人分享,但个中奥义只有自己明白。当然,《共生的骨头》不仅仅是记录下我甄选出的记忆片段,也让我作为写作者一点点接近勇敢。

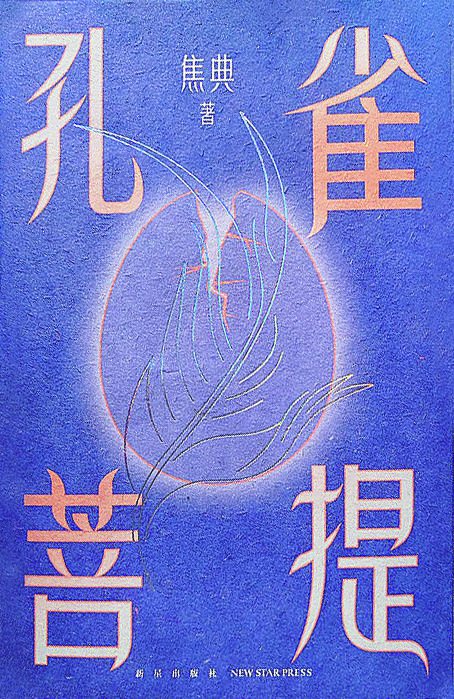

叶昕昀:

《最小的海》(新星出版社)

我的第一本小说集《最小的海》,收录了我从2018年开始小说写作后创作的8篇小说。小说集的出版,让我真正意识到自己写的东西开始面对读者。小说刚出版的时候,我经常会看一看读者的评论,就像读者们期待自己心目中的“理想作者”一样,作者也期待自己心目中的“理想读者”。但事实上这两者互相找到对方的几率远比我想象中要少得多。

在读者的反馈中,我能清楚地看到当下读者的阅读期待和审美形态。比如对女性题材的关注,对轻盈的写作的热爱,对真善美的向往……但意识到了这些,对于写作者、对于我来说意味着什么?是否意味着可以在小说写作的时候有意地去靠拢读者的需求,从而在阅读的进入中欢迎更多的读者?谁不想拥有一本畅销小说呢?或者意味着即使不主动去靠拢,也会在接下来的写作中不自觉地被读者市场所“规训”?又或者,当一个作者发现自己只能写自己想写的,无论这“想写”是否能获得当下读者的认同。至于对我来说,这些意味着什么,大概只能在自己的下一部小说中找到答案了。

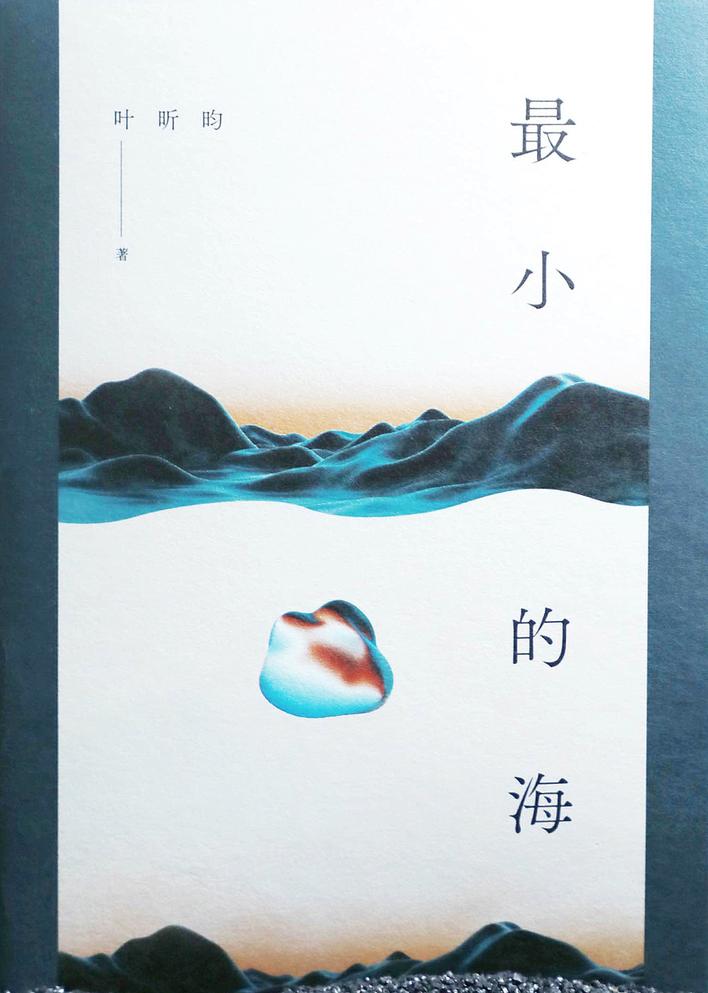

宥 予:

《撞空》(上海文艺出版社)

在《撞空》这本书里,我尝试呈现那些对世界、社会、情感、家庭、生活有新理解的年轻人。对这个群体来说,过往的生存经验不再提供一个天然的归处,他们只能不断尝试,努力构建一种新的处境来盛放想要寻找的生活。然后有一天,其中的一个年轻人,突然朝着自己构建的生活的边界撞了一下。他的处境是,并没有一个具体的边界拦住他,只撞到一个空。在我看来,这种空的一部分在于,我们对城市的想象只是一种都市景观式想象。深陷其中,我们对生活和生命的想象,都是一种生活方式的想象,人们期待的是一种满足都市景观想象的生活方式,而并非自己真正的追求。

回想起来仍觉幸运,靠着一条微博私信,让《撞空》得到出版机会。出版之后,让我更加确认的一点是,相比其他东西,真正令我安宁的是坐在图书馆的椅子上,老老实实打字。

顾奕俊:

《现实主义的多重镜像》(浙江文艺出版社)

《现实主义的多重镜像》是我2023年出版的文学评论集,也是我的第一本文学评论集。可以说,这本小书构成了自己文学批评的起点。但对于这个“起点”,当我重新翻看其中的各篇文章,却又屡屡生出某种陌生感。我会困惑:为何曾经会选择这样的阐述方式?N年前在写下如此判断时是怎样的心境?我是否深陷于一种全然不自知的浅薄与偏激?因之,尽管《现实主义的多重镜像》所收文章多为稚嫩的习作,却令我百感交集,因为我面对着一个需要重新被解读(大概率即将成为鄙夷对象)的自己。

我始终相信,文学批评者的一切写作,最终是为了完成指涉自我的对话、教育与精神成长。通过真切的观察思考,试图理解一个文学时代的起伏与流转,也由这起伏与流转勾连内心世界难以言明的明暗。个体自认为理所应当的记忆与经验,在这一过程间,被触摸,被比较,也被质疑。而在此之外,是更广阔人生的召唤。从这个意义上讲,作为“批评起点”的《现实主义的多重镜像》,为我预示了另一种关乎未来的漫长的可能与想象。

吴 越:

《暗语》(百花文艺出版社)

2023年,百花文艺出版社推出了一个开放的文学出版工程——“满天星计划”,我的首部短篇小说集《暗语》有幸入选,并于2023年9月出版。特别感谢百花文艺出版社的编辑老师们,把我从无数文学爱好者中挑选出来,编辑推出了我的第一本书,给予我很大的鼓励和帮助,让我坚定了以后写出更多更好作品的信心和决心。

《暗语》是一本不断追问的小说集。收入这本书里的12篇小说,是我大学期间写作短篇小说的汇总。我写的都是日常接触最多、最熟悉的群体,但这并不妨碍我从他们身上的一些细节发现人性的复杂多面。这也是我源源不断地获得写作灵感的源泉。

从青春的隐秘心事到成长过程中遭遇的一切,我始终在追问生活水面下更深层次的东西,也许是人与人的关系,也许是对于人的处境的领悟。其中的每一篇小说,我都视作刻意埋下的“暗语”:他们有着不同的主人公,完全不同的境遇。我试图写出不同年龄、身处不同境况的人的心声,让这些小说寄托一些我平时羞于与旁人沟通的思考。在我看来,追问和探索总是分不开的,持续追问生活的同时,我也在探索自我写作的边界,体验、观察,结合时代特征,充分表达自己的所思所想,不断迎接来自文字的、生活的挑战,尽可能多地在文本里获得更多可能的空间。

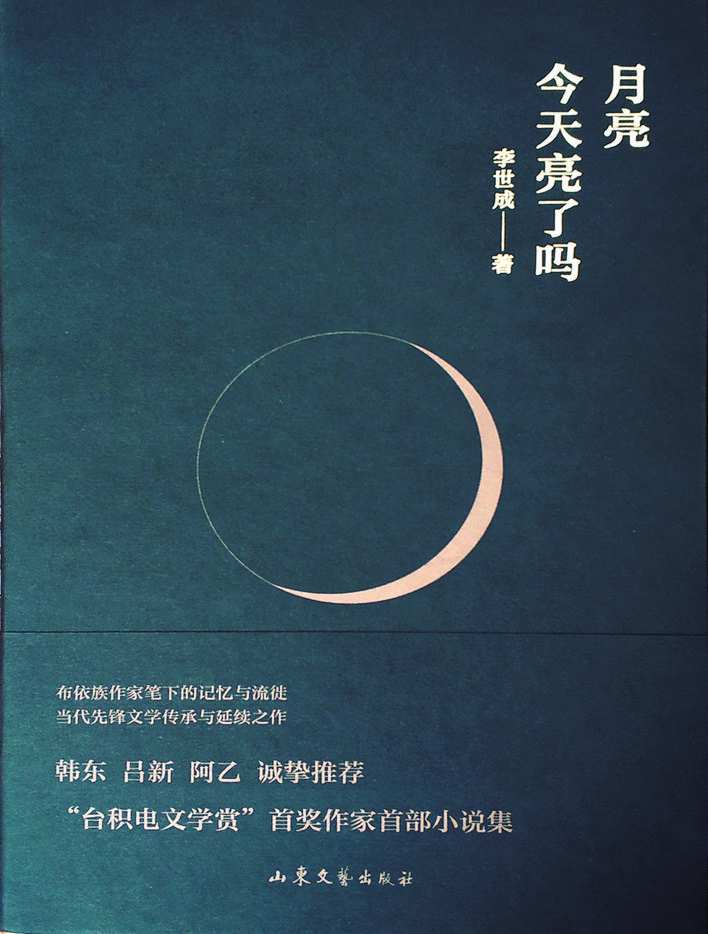

李世成:

《月亮今天亮了吗》(山东文艺出版社)

作为一个低产写作者,我写小说十年,写了25篇中短篇小说,2023年才出版第一本书——小说集《月亮今天亮了吗》。这本集子收入11篇短篇小说,自己满意的是前七篇。通常我发表了小说,就不会再去管了,也忘了每一篇小说写的是什么。出书则不同,我很意外地发现,内向的我竟然在想办法自我宣传,很多时刻,我不像作者,更像一个积极的营销编辑。

《月亮今天亮了吗》的镜像,无论是“他”,是“你”,是“我”,暧昧与恍惚的镜头,总归是同一个“我”。我怀疑过自己,“艰难写作”是不是就是技穷而已。更多时候我清楚明白,我太过偷懒,写作竟然靠“等感觉”。直到2021年,我从某杂志社离开选择自由写作,那一年我写出了十万字的作品,这让我看起来终于有个“作家”的模样了,自我身份认同也有所心安。

低产写作者突然写多了起来,也是相当恐怖,再写将重复自我无疑。经历了一年多的等待——该死的等待、借口——我觉得我可以写长篇小说了。在2023年的最后三天,我疯狂写着一部长篇小说的开头,三天写了一万余字,我终于有着作家该有的自觉了,作家该有的模样也回来了。

康承佳:

《蛮蛮》(中国文联出版社)

我很难说是不是一个乐观主义者,但这丝毫不影响我如此快乐地活着。我热爱每一个我遇见的温柔且丰盈的事物——

比如和先生在小区散步时,大胆走过来躺在我们脚边撒欢的流浪猫,我们把它带回家养着,取了个大名叫丑橘,小名叫粑粑柑儿。

比如深夜加班回家时,滴滴司机给我讲他的妻子和孩子,陌生人之间的琐碎和倾听,仍然足以治愈一些长久积压的疲惫。

比如周末午后透过书房的窗,看见对面山上的树,穿着一身灿烂的云,它怎么可以这么好看,如果你们看到了,肯定也会这样认为。

还比如多年不联系的好朋友,在朋友圈晒出了笑得一脸稀烂的结婚照,我们分别之后,幸福只是换了一种形式出场,真好……

诗歌真是善良,它的存在,让这个世界变得温柔了许多,不管是写诗的人,还是读诗的人,在诗歌面前,没有人被辜负。期待每一个热爱诗歌的人每一天都只为美好和诗意而活着。祝愿大家在生命中,永远勇敢,永远饱含希望。

季越人:

《玄鉴仙族》(起点中文网)

我完全没有想过自己会出版一本书。2023年初的时候我才收到第一笔稿费,足足五千元,觉得怀里热腾腾,至于出版实体书,则全然没有想过。一直到年尾,骑着单车去书店,突然有了消息:喔!实体书签约了。我有些后知后觉——原来我也出了一本自己的书。

写作一事,我一直都是随想随写,把它当作表达自己的手段,要说什么梦想吧,也不至于,没有抱着什么期待。只不过是一件做起来很有趣的事情,于是就写写东西。这本书突如其来,其实也没有想到会是如今的成绩,写的是一家农户一父四子从一个奇瑰的世界开始的故事,我的读者说我写活了很多人。我把文本的对象作为一种“理想的、文学的”替身。作为“文学的”替身,“你”和“她”是蕴含有审美情感与体验的,一点一点地去充实一个角色,慢慢进步,其实这才是我今年最大的收获。

总之,一切还是要大胆去写,写出实在故事,若是有物可伤,要先写物。不能回避故事。