“温小钰”这个名字,今天的人们已经不太熟悉,但三十年前,她在文艺界,特别是在内蒙古文艺界无人不晓。大家都知道她是北京大学中文系55级的才女,1960年毕业分配到内蒙古大学。作为作家,她小说写得好,和丈夫汪浙成合著的中篇小说《土壤》《苦夏》分获第一、二届全国优秀中篇小说奖;作为教师,她课讲得好,在内蒙古大学有口皆碑。除了这两样看家本领,她还会朗诵,1955年,苏联英雄卓娅、舒拉的母亲访问北京大学的时候,她代表北大师生在欢迎会上朗诵诗歌,大放异彩。她爱运动,篮球、排球、乒乓球,无一不精。她还会表演,会唱戏,京剧、晋剧、越剧、内蒙古西部区的二人台,都能上台比试几下。她演过样板戏,扮演李铁梅,在内蒙古大学引为佳话,也引为笑谈。因为她虽然扮相不错,嗓音清脆,京腔京韵,但个子太高,接的假辫子太短,怎么看也不像李铁梅,老师们都戏称她“洋铁梅”。不过大家都承认“洋铁梅”才华横溢,无所不能。

我上世纪70年代就和温老师相识。因为我大姐、大姐夫也在内蒙古大学教书,和温老师夫妇都住在内大东门旁边的单身宿舍楼。和别的年轻教师一样,他们也是一间房,门口摆着一个煤油炉、几棵冻白菜。那时我刚大学毕业,在报社当编辑,酷爱文学,虽然世事艰难,但还想当作家,温小钰老师正是我心中的偶像。她住在大姐楼下,近水楼台,我经常找借口去拜访她和汪浙成老师。夫妻俩对我这个文学青年十分热情,总是笑眯眯地沏上一杯清茶,和我谈文学、论艺术。在那个漫长的冬季,这间只能放下一张床、一张桌子的小屋显得格外温馨。有一天,我又去内大看望姐姐,从温老师窗前走过(温老师住一楼),看到屋里有人影晃动,却发现她门上挂着锁(那时候没有暗锁,家家都是铁将军把门)。我立刻明白,温老师一定是忙于工作,怕人打扰,让丈夫把她锁在屋里。从那以后,我不敢轻易叨扰,倒是常听温老师说,要是能有一间独立的书房该多好呀!

大约1974年的一天,温老师突然对我说,她闲来无事(我们那时都是急流勇退的“逍遥派”),想学英语,要我给她弄几本英文书。我不以为意,心想,我刻苦学习了四年英语,科班出身,都没派上用场,你学什么英语!而且我知道,她高中时学的是俄语,英语没有什么基础,已过而立之年,从零开始谈何容易。但见她执着,还是送给她几本书,包括一本英文原著The Path of Thunder。心想,这位无所不能的才女或许会创造什么奇迹。

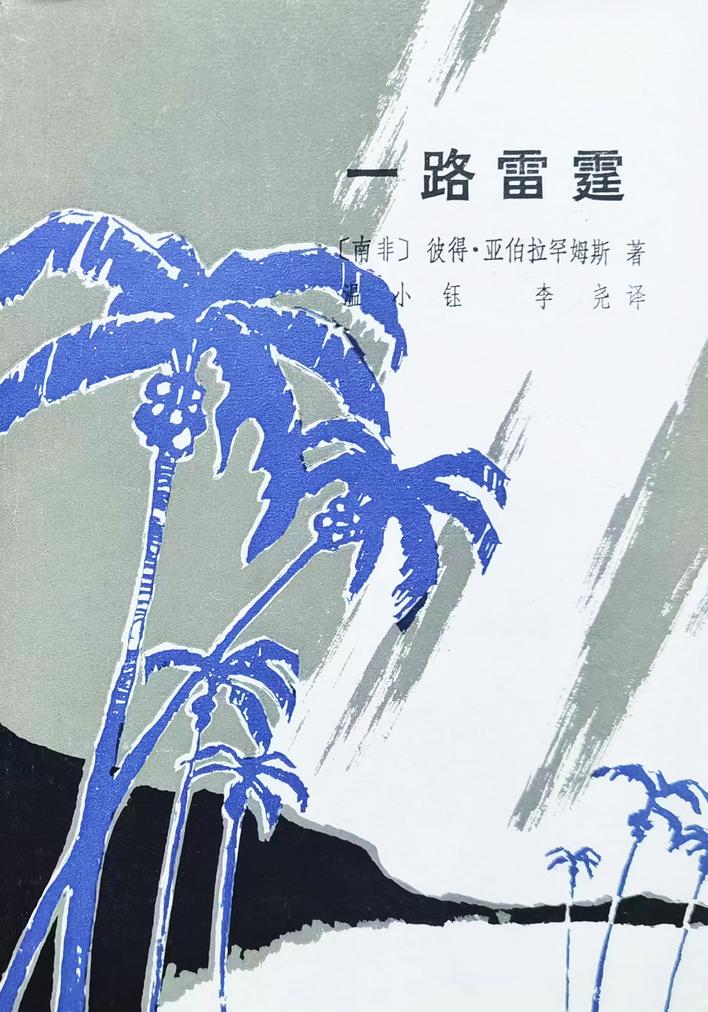

1978年,改革开放的春风给我们这一代文学工作者带来无限的希望和力量。我在从事文学创作的同时,开始文学翻译。有一天,温老师突然叫我去她家,把一大摞稿子放到我面前,说:“我已经把The Path of Thunder翻译成中文,不过是当玩儿,边学边翻译的,没有把握。你看看可否和我合作,再从头到尾好好弄一遍,争取出版。”看着这堆稿子,我非常惊讶,她虽然是人所共知的才女,但毕竟是中文系毕业,从零开始自学英语,才短短几年,居然能翻译出一本书来,简直匪夷所思。但译稿就在眼前,我不能不信。能和温老师合作翻译出版一本书,我自然求之不得。而且巧的是The Path of Thunder是我上大学时最喜欢的一本书,我也“当玩儿”似的,翻译了这本书,只是从未想到出版。于是,我们将两部译稿,取长补短,合二为一,取名《一路雷霆》,投给内蒙古人民出版社,1980年正式出版。这是我此生出版的第一本书,对我来说,具有里程碑意义。几十年来,无论什么时候,拿起这本书,我就想起温老师。

《一路雷霆》出版后,温老师神秘兮兮地对我说,那十年,她还从俄文翻译了拉夫列尼约夫的《第四十一》和米哈伊尔·卡拉托佐夫的《雁南飞》。不过因种种原因,这些译作并未出版,但我看过她的手稿。字里行间,不但感受到她的才气,还感受到她对生活永远充满希望。1982年,我和温老师又合作翻译出版了海明威的《钟为谁鸣》(For Whom the Bell Tolls,内蒙古人民出版社),之后,又在《世界文学》《草原》《科尔沁文学》等刊物发表了几部短篇小说。温老师在写给我的信中不无骄傲地说:“狡兔三窟,我得其四。”她的意思是,她不但会写小说、会讲课、会科研,还会翻译。温老师的志向高远,她的内心深处有一种理想主义者的清高。70年代,我们对世界文坛的发展趋势知之甚少。温老师在大学工作,除了写小说,还搞文艺理论研究,了解的情况比我多。有一次她对我说,世界上还有两个和她一样1938年出生的女作家,这两个人都非常有成就,她要做第三个。后来我才知道,她说的那两个女作家,一个是琼瑶,另一个是美国作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨。以她的才华和她的勤奋,我相信假以时日,她一定会与她们比肩而立,甚至成就更高。遗憾的是,天公对她太过吝啬,没有给她太多施展才华的时日!

1986年,温小钰老师离开了她工作生活了二十六年的内蒙古,调到浙江文艺出版社工作(曾任总编)。二十六年间,温老师把她最美好的青春年华奉献给了内蒙古,奉献给了内蒙古的教育事业和文学事业。内蒙古教育界、文艺界的朋友们对她万分不舍。温老师也割舍不下这块真诚爱她的热土,和内蒙古的朋友包括我,始终保持着密切的联系。几年后,从杭州传来一个不好的消息,温老师得了帕金森病,而且病情发展得很快,已经卧床不起。内蒙古朋友习惯了那个总是笑声朗朗的温老师,谁也无法想象她会卧床不起,她会说不出一个完整的句子!人们都十分惋惜地说,温小钰老师虽然是出生在江南水乡的才女,但最适合她生长的是内蒙古广袤的草原。二十六年,她已经习惯了内蒙古的山水人情,回南方水土不服,才得了这种“怪病”。更有人断言,温小钰老师要是在内蒙古,肯定不会得什么“帕金森”。话虽然朴实,甚至有点愚蠢,但内蒙古朋友对温老师的爱戴和崇敬可见一斑。

1991年,我到上海华东师大参加一个学术研讨会。会议结束后是1992年新年,我专程去杭州看望温小钰老师。汪浙成老师接到我的电话后,说小钰已经闭门谢客,但知道我要去看她,非常高兴,一定要见我。汪老师把我接到他们在文二路的新居,让我在客厅等着,过了一会儿,才领我走进书房。我怀着十分复杂的心情推开房门,看见温老师已经坐在写字台前等我,脸前还放着一本《收获》。但她四肢强直,一望而知,是汪浙成老师把她抱在椅子上摆出的姿势。我鼻子一酸,使劲咬着嘴唇,强忍着没有流下眼泪。那一刻,突然想起,她曾对我说,她刚来内大工作时才22岁,还像个大女孩儿。去上课时,经常旁若无人地一个台阶一个台阶单腿跳上三楼,和她年龄相仿的学生看了都齐声喝彩。而此刻,那个纯净如水、天使般的大女孩儿却被病魔困在一张椅子上动弹不得。我还想起,住在内大那间小小的斗室时,她曾不止一次对我说:“要是能有一间独立的书房该多好呀!”现在书房有了,她却不能再伏案写作,描绘美丽的梦。

面对被病魔折磨得英气全无的温老师,我许久才说出一句连自己也不信的话:“好好养病,我们再合作翻译一本书。”温老师颤抖的嘴唇边挂着一丝苦笑,口齿不清、断断续续地说:“离得这么远,怎么合作呀!”我再也忍不住奔涌而出的泪水,只能哽咽着点头,说:“能,一定能!”泪水在温老师的眼眶里打转,却没有流下。那一刻,我从她身上感受到的是一种从灵魂深处迸发而出的不可战胜的力量,一种与命运的抗争和不甘。她不承认自己已经被病魔打垮,她的内心依然强大,只接受因为“离得这么远”,才无法合作翻译完一本书的事实。我擦干眼泪,握握温老师没有知觉的手,和她道别,温老师目送着我走出书房。她传递给我的不是一个得了不治之症的人的悲伤,而是一个坚强的灵魂蕴含的生命的力量。走在杭州文二路已经爆出新芽的白玉兰下,我不由得想起温老师1982年访问澳大利亚回国后翻译的澳大利亚诗人安·特拉甘萨的那首诗《驶》:

我那脆弱的梦鼓满风帆,

行驶在愿望的波浪之间,

随希望潮涨潮落,

忘却了大海的寡情,

忘却了鲨牙的凶险。

在顺风中破浪向前,

飞掠过表面柔滑的深渊。

雀跃在明镜般的海面,

直到船儿突然倾覆——而这

难道能怪罪突起的飓风,

难道能怨恨骤涌的狂澜?

我不再有带来美梦的睡眠,

我不再有羞怯和安详,

就这样,我曾抓紧过自己的小舟,

就这样,我又失去了自己的依傍,

我啊,饱尝了太多的风和浪。

又过了一年,1993年,一代才女温小钰老师溘然长逝,年仅55岁。我不知道她是带着怎样的遗憾离开这个世界的,但我相信,她的灵魂一定是唱着歌,飞向天堂。