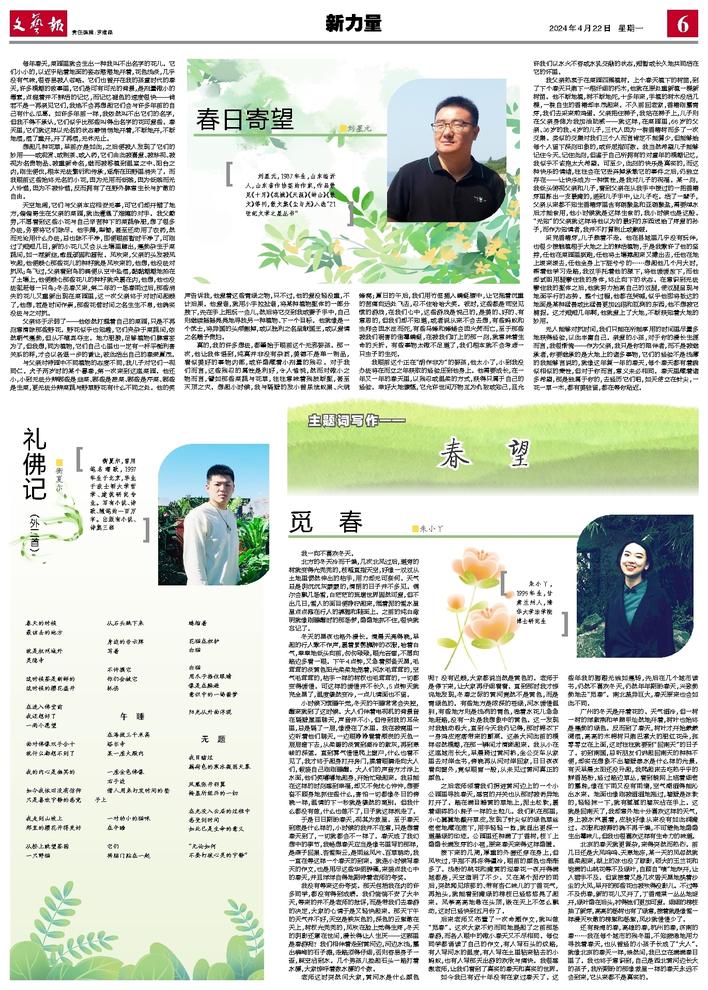

每年春天,菜园里就会生出一种我叫不出名字的花儿。它们小小的,以近乎贴着地面的姿态矮矮地开着,花色浅淡,几乎没有气味,很容易被人忽略。它们也曾开在我的孩童时代的春天,许多模糊的故事里,它们是可有可无的背景,是剂量微小的毒素,点缀着并不鲜活的记忆,而记忆褪色的速度很快——倘若不是一再亲见它们,我绝不会再想起它们会与许多年前的自己有什么瓜葛。如许多年前一样,我依然叫不出它们的名字,但我不得不承认,它们似乎比那些叫得出名字的花可爱些。春天里,它们就这样以无名的状态静悄悄地开着,不断地开,不断地落,落了重开,开了再落,无休无止。

想起几种花草,早前亦是如此,之后便被人发现了它们的妙用——或观赏、或制茶、或入药,它们由此被喜爱、被珍视、被视为名贵物品、被重新命名,继而被移植到温室之中、阳台之内,刚生便伐,根本无法繁衍和传承,逐渐在田野里消失了。而我眼前这些始终无名的小花,因为无用而低贱,因为低贱而无人怜惜,因为不被怜惜,反而拥有了在野外肆意生长与扩散的自由。

天空地阔,它们与父亲本应相安无事,可它们却开错了地方,偏偏寄生在父亲的菜园,就此遭遇了难缠的对手。我父勤劳,不愿看到这些小花与自己辛苦种下的菜蔬争肥,想了很多办法,务要将它们除尽。他手薅,犁锄,甚至还动用了农药,然而无论用什么办法,总也除不干净,即便眼前暂时干净了,可刚过了短短几日,新的小花儿又会从土壤里蹿出,蓬勃杂生于菜蔬间,如一茬新韭,愈显顽固和嚣张。风吹来,父亲的头发被风吹起,他便疑心那些花儿的种籽就是风吹来的,他想,他没法对抗风;鸟飞过,父亲看到鸟的粪便从空中坠落,黏黏糊糊地拍在了土壤上,他便疑心那些花儿的种籽就夹裹在内,他想,他也没法驱赶每一只鸟;冬去春又来,第二年的一场春雨过后,那些消失的花儿又重新出现在菜园里,这一次父亲终于对时间起疑了,他想,若是时间作祟,那些花借时间之名生生不息,他确实没法与之对抗。

父亲终于示弱了——他依然打理着自己的菜园,只是不再刻意清除那些野花。野花似乎也知趣,它们夹杂于菜蔬间,依然朝气蓬勃,但从不喧宾夺主。地力肥腴,足够植物们肆意妄为了,但我想,同为植物,它们自己心里也一定有一杆平衡利害关系的秤,才会以各退一步的谦让,彼此活出自己的春荣夏茂。

与父亲对待园中不同植物的态度不同,我儿子对它们一视同仁。犬子两岁时的某个暮春,第一次来到这座菜园。他还小,小到无法分辨哪些是韭菜、哪些是菠菜、哪些是芹菜、哪些是生菜,更无法分辨菜蔬与野草野花有什么不同之处。他的笑声告诉我,他爱着这些青绿之物,只不过,他的爱没轻没重,不计后果。他爱谁,就用小手拉扯谁,将某种植物躯体的一部分拽下,先在手上把玩一会儿,然后将它交到我或妻子手中,自己则继续摇摇晃晃地寻找另一种植物、下一个目标。他就像是一个武士,将异国的头颅割掉,或以胜利之名呈献国王,或以爱情之名赠予贵妇。

真的,我的许多想法,都肇始于眼前这个无邪婴孩。那一次,他让我体悟到,纯真并非没有杂质,美德不是单一制品,看似美好的事物内部,或许隐藏着小剂量的残忍。对于我们而言,这些残忍的属性是利好,令人愉悦,然而对微小之物而言,譬如那些菜蔬与花草,往往意味着残肢断躯,甚至灭顶之灾。想起小时候,我与隔壁的发小曾尿泚蚁巢、火烧蜂窝;夏日的午后,我们用竹签插入蜻蜓腹中,让它拖着沉重的苦痛向远处飞去,忍不住哈哈大笑。彼时,这些都是司空见惯的游戏,在我们心中,这些游戏是悦己的,是美的、好的、有意思的,但我们却不知道,或者说从来不会去想,有些蚂蚁和虫卵会因水注而死,有些马蜂和蜂蛹会因火焚而亡,至于那些被我们祸害的倒霉蜻蜓,在被我们盯上的那一刻,就意味着生命的夭折。有些事物太微不足道了,我们根本就不会考虑一只虫子的生死。

我眼前这个正在“胡作非为”的婴孩,他太小了,小到我没办法将在而立之年获取的经验压到他身上。他需要成长,在一年又一年的春天里,以残忍或温柔的方式,获得只属于自己的经验。幸好大地慷慨,它允许世间万物互为仇敌或知己,且允许我们以水火不容或水乳交融的状态,短暂或长久地共同活在它的怀里。

我父亲热衷于在菜园四围植树。上个春天植下的树苗,到了下个春天只剩下一根纤细的朽木,他就在原处重新植一棵新树苗。他不断地植,树不断地死,十多年来,手植的树木没活几棵,一株自生的香椿却丰茂起来。不久前回老家,香椿刚露青芽,我们去采来煎鸡蛋。父亲把住梯子,我站在梯子上,儿子则在父亲身侧为我加油助威——就这样,在菜园里,66岁的父亲、36岁的我、4岁的儿子,三代人因为一株香椿树而多了一次交集。类似的交集对我们三个人而言肯定不能算少,但能够给每个人留下深刻印象的,或许屈指可数。我当然希望儿子能够记住今天、记住此刻,但鉴于自己所拥有的对童年的模糊记忆,我似乎不该抱太大希望。可至少,此刻的快乐是真实的,而这种快乐的情绪,往往会在它丢弃掉承载它的事件之后,仍独立存在——让快乐成为一种惯性,是我对儿子的祝福。某一刻,我低头俯视父亲和儿子,看到父亲在从我手中接过的一把香椿芽里拣出一支最嫩的,递到儿子手中,让儿子吃。活了一辈子,父亲从来都不知生香椿芽里含有硝酸盐和亚硝酸盐,需要焯水后才能食用,他小时候就是这样生食的,我小时候也是这般。“无知”的父亲就这样将他以为的最好的东西送给了疼爱的孙子,而作为知情者,我并不打算制止或戳破。

采完香椿芽,儿子赖着不走。他在县城里几乎没有玩伴,也很少接触植根于大地之上的鲜活植物,于是我默许了他的坚持,任他在菜园里疯跑,任他将土壤捧起来又撒出去,任他在地上滚来滚去,任他全身上下脏兮兮的……想起他几个月大时,帮着他学习走路,我双手托着他的腋下,将他缓缓放下,而他却试图用腿攀住我的身体,终止向下的状态。在意识到无法攀住我的躯体之后,他就努力抬高自己的双腿,使双腿呈现与地面平行的态势。整个过程,他都在哭喊,似乎他即将抵达的地面是某种猛兽或比猛兽更加凶狠和叵测的东西,他不想被它捕捉。这才短短几年啊,他就爱上了大地,不断获知着大地的妙用。

无人能够对抗时间,我们只能在所能享用的时间里尽量多地获得经验,以此丰富自己。亲爱的小孩,对于你的漫长生涯而言,我很惭愧——作为父亲,我只是你的陪伴者,而不是被继承者,你要继承的是大地上的诸多事物,它们的经验不是浅薄的我能够言说的,就像这年复一年的春天,每个春天都有着貌似相似的秉性,但对于你而言,意义未必相同。春天里藏着诸多希望,那是独属于你的,去经历它们吧,如天使立在针尖,一花一草一木,都有美驻留,都在等你贴近。