□刘诗宇

近来专门有“小孩哥”“小孩姐”这样的词汇,来形容那些早慧的“10后”们,他们能讲解高等数学、人文历史,完成高难度的体育动作,情绪稳定、对自己喜欢的事情坚定不移;而对于“00后”,网上最热的词则是“脆皮大学生”,意思是他们在真正面临“社会毒打”之前,已经由于生活能力匮乏、身体孱弱,而以各种匪夷所思的方式把自己搞得遍体鳞伤。

人们在短视频或信息平台上,看着这些令人意外的事情,发出欢快或鄙夷的笑。但我认为这未必反映了社会真实的状况,现在互联网叙事对于“00后”一代来说不太公平,人们或许已经忘记,这些“脆皮大学生”们也是在各种兴趣班、补习班和中考、高考的“独木桥”中拼杀过来的一代,他们也曾从小就“十八般武艺”样样精通。大学生就业难、生育率下降等严峻的现实问题,让什么变得稀有、珍贵,又让什么沉默、下沉?所谓时势造英雄,指的或许正是每一代人、每一个群体的形象,都是有选择性的信息与叙事构成的,我们在舆论中看到的“00后”,不见得就是真的“00后”。

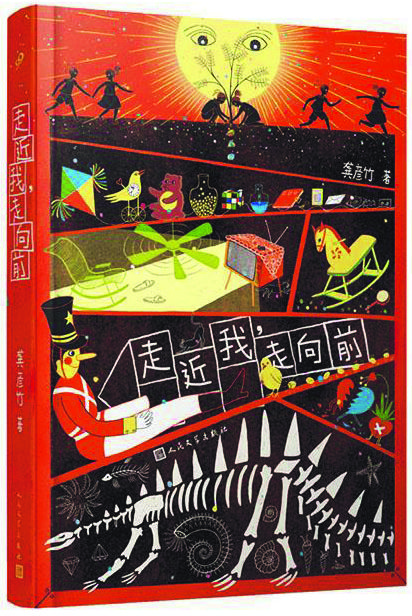

形象和叙事都是文学层面的问题。最近出版的长篇小说《走近我,走向前》的作者龚彦竹就是一名“00后”,小说以近似自叙传的形式,讲的也是“00后”的人和事。小说从“我”的幼儿园时代一直写到中学时代,从家庭关系到学校生活,真实地还原了一个“00后”的心灵世界,“我”既不是引人瞩目的“小孩姐”,也不是遭人调侃的“脆皮大学生”,“我”就是“我”,是和每个时代里的人都相同又不同的丰富个体。若与那些书写家国风云、社会变化的作品放在一起看,《走近我,走向前》未免显得过于温柔、平淡了些,但是若从“00后”形象的建构角度来看,我们就能从中发现一些深意。

在中国文学中有一个关于少年的形象谱系。在《二十四孝》《红楼梦》这些文本中,那些卧冰求鲤、扼虎救父或吟诗作对、才高八斗的儿童形象和成年人没什么分别,这大概一方面出于伦理观念和艺术手段的考量,另一方面是由于“儿童”作为一种社会学概念,是后来物质生活水平普遍提升、城市文明迅速发展之后才被“发明”出来的,由之衍生的保护意识与限制态度也是过去没有的。古典文学中的儿童形象延续到了20世纪40年代至70年代,在《鸡毛信》《雨来没有死》或《闪闪的红星》《小兵张嘎》等作品中,少年英雄们扮演着比成年人更重要的角色。

进入20世纪80年代,情况才出现了较为明显的变化,莫言、余华、苏童等“先锋作家”塑造出了一批明显有别于之前的少年形象。以莫言《透明的红萝卜》中的黑孩为例,这些少年一方面体现着人性中的动物性与顽强生命力,一方面又有着文明世界中的敏感与脆弱,他们的潜意识中既有原始的“力必多”与“荷尔蒙”,更有一个特殊时代政治生活留下的刻痕。来到世纪之交,韩寒、郭敬明们的“青春写作”,在言情叙事中又给出了另一种少年形象。而关于今日之少年,虽然我们有很发达的儿童文学市场,但或许既不玄幻、也不言情、又非伤痕的少年形象叙事并不多见。

《走近我,走向前》中的“我”出生在一个优渥的家庭,有着和谐的家庭关系,生活中偶尔父母的苛责、老师的怀疑、同学的疏远就构成了“我”经历过的全部“风暴”。从历史和社会的大视野来看,这种生活无疑算是风平浪静,然而从上述的谱系来看,这种风平浪静或许正有其独特的意义。这些公共视野中看似轻于鸿毛之事,对于特定时间阶段中的个体,就是重于泰山的,往往文学处理的就是在公共与个人、“轻”与“重”之间的辩证关系。

每个人都有自己的心灵史,无论性别、年龄、阶层。这些在文学面前都是平等的,少了任何一种,对于一个时代的文学来说都是有缺憾的。从这个角度看,龚彦竹的《走近我,走向前》中塑造出的“00后”形象,相比当下充斥于互联网的“00后”叙事有补足和纠偏意义;同时我也期待并相信龚彦竹的写作不是个例,随着越来越多“00后”走进文学,他们将在“轻”与“重”的辩证法中写出更丰富、立体的“这代人”。

(作者系中国作协创研部副研究员,辽宁作协特聘签约作家)