15岁时,我踏入了医科大学的大门。那时,我抬头望着书架,仿佛望着一片遥不可及的星空,我做着别人以为我不可能实现的梦。在很小的时候,我就跟着父亲去自治区图书馆借书,那时,我还梦想自己有一天成人了,就可以用自己的身份证办一张借阅卡。那些年,我受父亲的熏陶,对读书产生了浓厚的兴趣。后来,我读过各类书籍,才知道自己热爱的不是其他,而是文学。

我总是说,自己是错误踏入医学领域的文学生,不过,在这以前,我并没有上过一堂文学课,我的文学知识来自阅读大量的小说。我真正开始用普通话写作是在15岁那年。最初是一篇日记,后来是一整本日记。再后来,开始依靠自己的想象力。那时,家里还没有电脑,我趴在书桌上写着一张又一张的手稿,一直到那些手稿凑成了一本小说。《伤界》那本书我是全凭想象写出来的,现在回头再去看,总觉得青涩,甚至“拿不出手”。但想想那三年,我执着于此,受尽质疑,却从未想过要放弃那个梦。我告诉那些质疑我的人们,有一天,我会给自己起一个笔名,把自己写的小说摆在书架上,指给他们看,做一个真正的小说家。他们却说,那是我这短短一生绝无可能发生的事。

2008年,毕业后的我一头扎进了医院的大门,穿起了白大褂,干起了临床工作。说实话,有很多次,我都想要走出去,放下手中的事情,专注于写作,当然,白衣天使也是一份神圣的职业,但我曾想用此生去做好一件事情,那就是写作。但是渐渐地,我发现文学来源于生活。但是,有很多年,无论我走到哪里,都根本找不到那扇文学的门。没有人认识我,也没有人知道我的书,我带着打印出来的书稿,推开了一扇又一扇的门,有的人在门里微笑,有的人在门里摇头,也有的人点了头,但让我陷入了无尽的等待。

庆幸的是,我的热爱不曾让我绝望过,我不是为了出版而写作,而是想让别人读到我的作品。那些年,我在不停地书写着自己热爱的文字。白天上班,下了班,脱去白大褂的我便会回家躲进小书房里,需要“充电”的时候我会静下心来念书,读的书越多,我就越能发现自己的无知,我发现我们需要学习的知识还太多。有灵感的时候,我便埋头写书。医院里有夜班,因为年轻,下了夜班之后,还能有体力继续熬着。我会拿上一个黑皮笔记本,跑去新华书店,把别人写得好的一些段落和句子摘抄进我的小本子里。那些年,我摘抄过的黑皮笔记本摞在一起已经有超过半米那么高。

第一扇向我敞开的大门,我等了12年。2017年,我在《新疆文学》上发表了第一篇短篇小说《不老翁》。我坐在车里捧着那本杂志,总觉得那一刻像小时候做的一个梦。在那个梦里,我坐着红色的飞毯翱翔在云间。纸质书不像电子书,我能够切实感受到纸张的厚重,触摸到文字的油墨,体悟到沉甸甸的文学的力量。

没有听过一堂关于文学的课,曾是我最大的遗憾。但后来,我幸运地得到了一次参加新疆作家协会举办的“新疆青年作家研修班”的机会。也是这一年,我申请加入了新疆作家协会。之后,我在《民族文学》《朔方》《西部》等刊物分别发表了散文和短篇小说,也结识了很多优秀的老师和文友。

2020年10月,我去上海参加上海作家协会举办的“全国少数民族作家文学创作培训班”。那是我第二次坐在文学的课堂,脱去白大褂,换上便装,做一个十足的学生。在那之前,我从不知道文学有那么多迷人的理论知识,竟然不觉得枯燥,充满好奇心,目不转睛地盯着讲台上的导师,生怕错过一个字。短篇小说《生命的碎片与玫瑰》就是在课后完成的作品,那是我诸多收获中的一个。

鲁迅文学院是所有作家的梦和摇篮,我从没有奢望过,自己有一天也会走进这扇门。2021年4月,我走进了鲁迅文学院的大门,每个人都有一间单独的房间,里面有一张单人床和一张很大的写字台,电视下面还有一个柜子,上面放着几本没有拆封的书,有一本书叫作《永远的鲁院》,旁边还有一个印着“鲁迅文学院”字样的黑色布袋子,我把那个布袋子折好放在一边,希望能当作纪念带回新疆来。我带来了笔记本电脑,希望能有灵感写点自己想要的文字,当然,我也的确写了些东西,做了很多笔记。五月,我回到了新疆,对于鲁院最多的情感就是不舍,我不想走,还想继续做文学的学生。

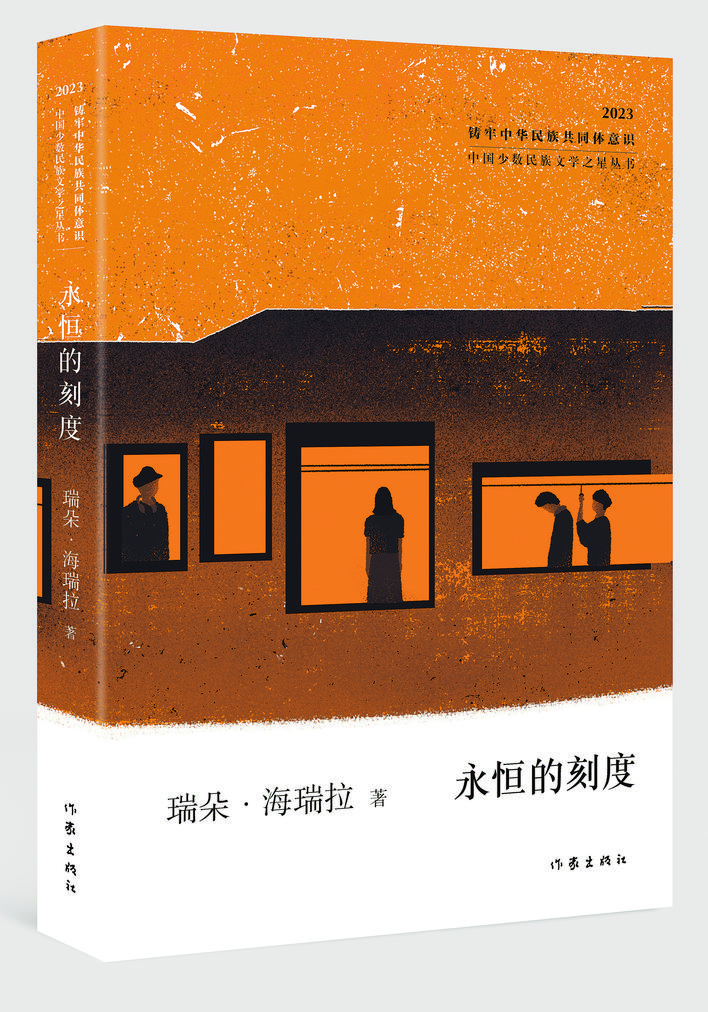

我有一个爱做梦的脑袋和一颗迫不及待的心。我在《永恒的刻度》里写道:想在画廊边上开一间书店,在里面摆一张圆形的茶桌,在茶桌上铺上一块绿色格子桌布。再摆上一束玫瑰和一些自己喜欢的花茶、甜点。没人买书的时候,就独自念念书,再品尝一下自己做的饼干,喝杯花茶或煮杯浓浓的咖啡,买一本书送给自己做礼物。最重要的是,要在一进门最显眼的地方,摆一本我自己写的书。

这是一个我只完成了一小半的梦,我的梦始终与文学有关。