□钱晓鸣

钱晓鸣:2024年初,一场名为“互鉴与融合——全球化视野中的油画与水墨”的展览在中国国家画院开幕,展览以靳尚谊等艺坛名宿的作品为核心,反映了他们在油画、国画和美术理论方面为中国美术发展作出的杰出贡献。您对此次展览的主题有何感想?

刘万鸣:这一主题包含了丰富的学术含量,也是当下美术教育界值得深入思考的问题。靳尚谊是油画民族化、本土化的杰出代表,近些年来通过他的一些学术表达,可以看出他对美术教育整体的关注。他对当下中国书画艺术发展的见解,有益于美术的教学实践。每次听靳先生谈论中国画,感受颇深,而且他身上有着对中国文化、中国绘画的责任与担当。此次展览展出的作品都出自我们中国艺术家之手,是每位中国画家、中国油画家对东西方绘画不同理念的真切表达。中国画与油画是存在契合点的,这个契合点在哪?我想通过此次展览体现得就更为具体了。

钱晓鸣:您本人对中西绘画艺术规律和艺术探索都有比较深的认识和体验。从您的艺术实践和理论研究来看,中西绘画是怎样从不同角度,共同创造了人类文明的高峰?

刘万鸣:中西绘画是世界绘画的两大体系,对它们的认识我们经历过不同时期的思考。当两大体系相遇时,必然有异同的呈现。高明者“融”,像徐悲鸿、靳尚谊,他们是不同时期的大画家,他们的方法都是“融”,而不是两者对抗。所谓“融”,就是把外来的好东西变为己有。

钱晓鸣:您认为,20世纪以来,我们在东西方绘画艺术的融合发展上取得了怎样的成绩?

刘万鸣:中国绘画和西洋绘画的融合在20世纪初就有了,甚至可以追溯到明清时期。当然明清时期的中西绘画对话带有自身的局限性,直到20世纪二三十年代东西绘画才有了更为专业的对话与交流。那时我们的中国画家前往欧洲各国,看到了真正西方大师的作品。当然在他们走进西方艺术乐园之前,首先受到的是中国传统绘画精神的浸染,学习西方绘画后,二者发生了碰撞,并产生了火花,客观地、现实地融合融汇,结出了硕果,取得了成就。如今我们看前辈的作品是敬仰的,他们以西方绘画的造型观改变了以往传统的中国画,尤其在人物画创作上显得突出。而中国的山水花鸟同样受到了影响,但这种造型观是隐含其中的。靳尚谊先生他们这一代艺术家对中国传统绘画以及西方绘画的认识还是非常深刻的。他们对社会的认知决定了他们对艺术的判断,我们后学应该踏踏实实向他们学习致敬。

钱晓鸣:能否分享一下您在中西绘画融合方面的感悟和心得,以及如何在创作中体现出您的思考?

刘万鸣:我记得在靳尚谊先生组织的一次学术研讨会上,我提到了素描与中国画的关系,有针对性地谈到了西方绘画对中国画的影响。我首先谈到的是素描,这源于我个人的学习经历,包括自己的创作实践,西方素描对中国画家的影响还是很大的,“素描”这一名称是外来词,以往有部分学者刻意地把西方素描和中国线描对立起来,他们认为素描就是素描,线描就是线描;而另外一些人把二者过分等同了,他们认为素描就是线描,线描就是素描,偏执的认识往往会模糊二者各自艺术内在性。

素描和线描作为艺术语言,所蕴含的深层理念具有一致性,方法不同,精神一致,不能完全对抗,也不能绝对等同。西方素描表达的是物象的结构、体积感等,而线描无法尽善,东方的线描以浪漫、诗意的抽象语言表达物象的内在精神,西方素描也不尽然。你看西方的达·芬奇和中国宋代的李公麟,一个重外,一个重内。徐悲鸿画的马,注重结构体面关系,一看就是受西方绘画影响,这跟唐宋不一样。这是素描科学的体积塑造和线描重哲学诗性的区别,但是它们又能有相融的一面。线描和素描终极的表达都是借用“形”来呈现物象的神韵。李公麟画的马,一条线就能内化空间,能把体积表达出来;而达·芬奇则以光影体面呈现了空间。如果非要我们用线描和素描来界定东西绘画的不同也可以。举个例子,我曾研究过董源的《溪岸图》,这是一幅山水画,如果把这幅画的每个局部都放大,尤其放大画中的土坡,就会发现每个土坡的阴阳面都是一幅西方的高级素描。我们可以看到它具有体积、虚淡的素描关系,这不是一般素描所能达到的,当然它是用毛笔皴擦的。这是否可以说中国人早就懂得用“素描”塑造物象,只是我们因“以书入画”强调了线描的称呼?中国人把“素描”、对物象体积的塑造印在了大脑深处,并以提炼的方式通过线描内化了。为什么中国人接受西方素描的速度很快,短时间内就能变为己有?这是因为我们的文化内涵中有与之相对应的基因,当然这种基因更确切地表述是文化精神的自我强大而形成的包容。

钱晓鸣:您在多次发言中,都提到了中国画的造型问题,您在创作中如何平衡造型与神韵的关系?

刘万鸣:在艺术创作中,“造形”与“造型”是有别的,前者是艺术家创造的内外统一的艺术形象,是“意象”的;后者主要指对物象的外在把握能力。没有纯熟、准确“造型”能力,就很难有得心应手精到的意象“造形”。

在我的中国画创作中,我把“造型”看得非常重要,我认为一个画家“造型”不过关就如同盖高楼地基没打好。没有基础,何谈高楼?更谈不上摩天大楼。“造型”问题是绘画的基础问题。而相对于“造形”,中国画家往往以道与器相论。为什么同画一物而千人千面?这是“造形”观,是观念。高明的画家都不是对自然照搬照抄,是通过心灵转化、精神转换而形成的“造形”。古希腊苏格拉底认为艺术家是真正的智者。我想这是因为画家有常人所达不到的“再造物”才能。“再造物”就是把万物万象通过精神生发而出的具有创造性的“型”表达出来,靠的是想象取舍。如果“造形”只停留在“形”“像”上,肯定是粗浅的。在绘画创作中,眼睛看到的和看不到的决定画家下一步如何表达。看到什么和看不到什么又不是单靠眼睛而是靠物象对你心灵的触动,这方面无论东西方画家都具有一致性。

再一个就是“技法”。中国传统画家往往认为“技”的东西是低的。技法是什么?技法是通过你的手造出的新法,不是偶然,是必然。前人讲书法,“法立而朴散”,其实画家的作品更提倡返璞归真。

另外就是中国传统绘画中被视为至高无上的“神韵”,但如果在“形”和“技”上不过关,神韵何生?所以锤炼“形”和“技”就变得尤为重要。绘画锤炼造型伴随画家一生,但方法又分阶段性。就像孩子背诵唐诗宋词,内容不要管,必须背下来。一个画家如果在30多岁之前对基本形的认识把握还存有缺憾,对未来艺术的发展是不利的,更谈不到作品的神化、气韵。成熟的画家拿起笔来往往是得意而忘形的,因为形的问题在他心中已得到自然转化。这时传达的只是一种气象,况且对一个物象造型的归纳取舍需要经过长时间思考和无数次取舍,这个过程是需要不断积累的。

钱晓鸣:您学术观点中很重要的一部分内容就是“重回宋元”。在唐宋元三代,我们的“形”和“神”是统一的。比如宋徽宗,他的观察非常细致,对“形”的把握远远超过表面。他不仅是表面的真实,而且是内在的真实。但20世纪绘画的发展一直处于一种既要“形”又要“神”的阶段。实际上,离开素描等西方绘画工具,我们几乎不可能回到宋元。因为宋元时期对“形”的把握,在明清以后几乎就失去了。您的作品恰恰实现了某种程度上的回归,根据您的创作实践和理解,分享一下您实现突破的原因?

刘万鸣:我认为突破先是建立在对传统的研究和继承上,但这一过程不能表面化。就像山水画家对北宋三大家的研究,花鸟画家对宋元花鸟画的研究,研究的前提是必要的临摹。另外就是读画。读画是我们现在缺失的。古人善读画、读碑、读帖,重要的是使其气纳于心、内化于心。如果不能做到,那么临摹解决的只是表面的笔法问题,所以对传统的研习一定要专注于心,一定要尽染其间。

钱晓鸣:陆俨少曾写过他是如何读古画的。他要求自己、也要求学生去理解古人为什么要画这张画,古人是从哪一笔开始画的,最后一笔画在哪?所以您今天说的这个读古人画,我的感受就很深。读古人画,仔细研究古人怎么画的、怎么想的,不单纯是“形”的问题。您是怎么读画的?

刘万鸣:我印象最深的是读赵孟頫的《幽篁戴胜图》,这幅作品尺寸不大,现存故宫博物院。当时我研究画中戴胜鸟的造型,戴胜鸟的造型很难画,因为它很复杂,需要画家进行归纳,也就是有的地方要,有的地方不要。另外画中的竹子是枯枝,当时我就想为什么赵孟頫能把宋人绘画的文脉接过来?赵孟頫作为画家,在观察事物的时候,一定不是粗略地观察,而是认认真真的,甚至眼睛会贴到物象极近处去看,如果不是这样他是画不出来的。“眼睛看进去”,这是我读此幅作品时的重要体会,赵孟頫对物象观察的深入是常人所不能达到的。这种收获,是我观物的思考。另外还有 “笔能杀纸”,他指的是书家。“杀”字对我触动很大,他讲的是笔的力量感,力透纸背,更是精神的穿透力。后来我读颜真卿的《祭侄文稿》时,体会就更深了。

前段时间,我在天津博物馆欣赏了北宋范宽的《雪景寒林图》。在20世纪80年代我上大学时,就有幸读过此作,我当时惊叹于古人单靠水墨就能将画作画得如此深入,所以过了几天我又去看了一遍,对古人用单纯的笔墨就能画到如此写实,实在是敬佩。古人是怎么画的?我认为就是读画读进去后所带来的触动。思考了再去画,就不一样了,这是我读画感受和印象较深的一次。

之前的某个学术研讨会上,我提到,我们现在看到了古人那么多作品,为什么没看到古人留下来的速写和草稿呢?当然有一幅《朝元仙杖图》,那算草稿。我在想这是否因为中国绘画强调内修、内练、感悟以及要求完美的原因。

我有时看范宽、赵孟頫的作品时就在想,他们当时是怎么观察物象的?赵孟頫画马需要长时间进行观察。古籍文献中明确记录了北宋画家范宽写生的经过,“范宽居山林间,常危坐终日。纵目四顾,以求其趣”。可见他并不是一天都在那画,而是从早晨一直坐到晚上,用眼、用心去观察。范宽是画山画骨更画神,最后把他自己和山融为一体了,所以他画出来的山水是震撼观者的。这也启示我们,到了这个年纪,一定要拿出更多的时间,依靠眼和心的理解转换,表达物象的内在精神,而并不是用大量的时间进行没有思想和目的地刻画。

钱晓鸣:吴山明先生曾和我讲过,他小时候看黄宾虹先生写生,黄老画的实际上不是他眼前的景,而是他心中看到这个景的感受。朱颖人先生也讲过,他随潘天寿先生去雁荡,看潘先生画速写,他画几根简单的线条,这个线条跟那个景也没什么关系,但是这个线条相当于他记录了当时看到这个景的感想。您是如何在不同阶段的写生中处理眼中之景与心中之景的?

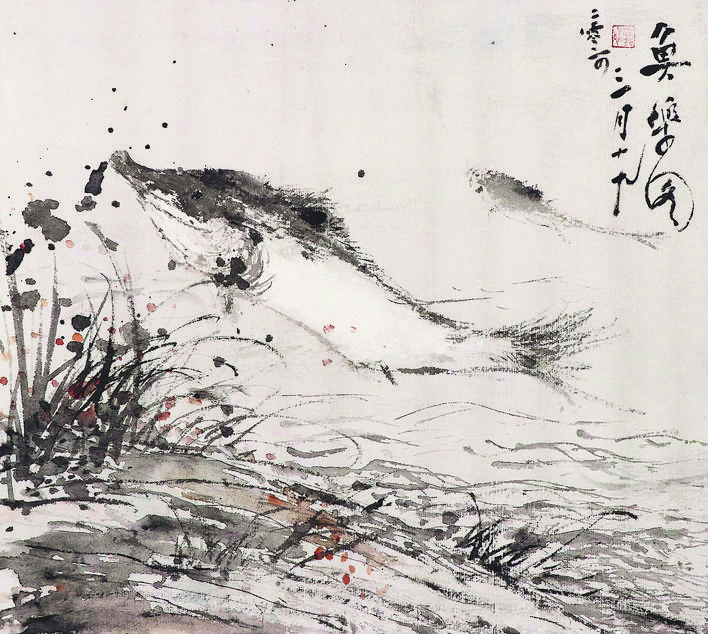

刘万鸣:我喜画寒林,这跟我童年的生活经历有关。我小时候,大运河边上有很多的大树,是为了筑坝种植的。树粗大茂盛,总能触动我幼小的心灵,所以现在我特别喜欢大树,到任何地方都对大树有一种情结。大树能给我们带来神秘故事的联想。人的艺术追求有时是一种巧合,宋人爱画枯树,爱画秋景、冬景。秋和冬确实能给人带来思考,思考人生、思考社会,能让人沉静下来。在我的创作当中,有些获奖作品是以林木花鸟为主的。关于我的花鸟画,大家都习惯称呼为工笔画,其实我自己不这样认为,花鸟中的大场景、大境界的表现是我的追求,这也是源于童年。因为当时我们在大运河边上能看到禽鸟栖息林中的景色,所形成的一个大场景的花鸟自然景观早就印在脑子里。《微雨洗高林》这幅画完全是我童年的记忆:秋冬时节,群鸟微缩着,伴有雾和霜。所以在我的创作当中,情景,尤其是大的情景是特别重要的。

我有意地把山水画之境转化到花鸟画中。有一次我给学生上课,我说花鸟画画大画的应该是明代的林良、吕纪,但是林良、吕纪缺少大空间,没有大情景。而宋人的花鸟又都是小品居多,有境界却不是大境界。后来潘天寿先生的大写意花鸟塑造了一个大境界,这种大境界是反其道而行的。我研究过,潘先生画中山的比例和鸟的比例是不符合自然的,他画的大石头、大山头和上面蹲着的秃鹫是不成比例的,但观者看得舒服。可见潘先生营造了前无古人、后无来者的大境界花鸟画。这一点对我的启发很大。我们如何在创作中把大境界表达出来?首先要画大尺幅作品。大尺幅和小尺幅在创作难度上还是有区别的,所以一定要在气场和境界上下功夫。

还有就是写生,青年人要画大量的速写,不惜一切时间去画,这个阶段一定要有。而到了一定年纪后,画家应该用大量的时间感悟生活。想画景物,应该用90%的时间去观察、去感受,而不是在那一直画。这时我想到了潘天寿、黄宾虹先生,他们去写生,学生画了一沓,他们没画几张,反而是把更多的时间用在了对物象的观察思考。

钱晓鸣:古人的“饱游卧看”是一种心灵的观察和物理的观察,两者是统一的。但我们今天可能比较难达到。

刘万鸣:其实我们现在的文字语言都简单化了,现在一提写生,就是对着物象用笔去画;一提观察,就是看,其实不然。“写生”“观察”,重在“生”和“察”二字,“生”为活生生的生命个体,“察”是仔细观看分辨体悟。绝对不能笼统、概念地理解,一定要把他们细研。古画论没有标点符号,是我们后人加的。读者应该各有己意。我读《石涛画语录》以及郭熙的《林泉高致》等都有同感。我们应该读没有标点符号注解的文章。那是原文,自己断句。古人尊重读者,你的学识、阅历、眼界决定你的认识,这就是中国文化。中学时学过的古文,当时读和现在读感受是不一样的。十几年前,我特意在崇文门新华书店买了一套中学生课本,很多古汉语都附在后面,我想这都是小时候读过的,回去再读,感受跟儿时不一样了。读画也是这样,不同年龄段、不同时期、不同阅历是有区别的。就像读范宽,学生时期读只关注技法。再读,感受到的是作者体现大自然的寂静,体现中国人天人合一的道家思想,体现山的崇高、伟岸。

钱晓鸣:您是如何理解精神深入的?

刘万鸣:古人作画是精神享受,读画也是一种精神享受。同样是画竹子,我们现在画竹子和郑板桥、王绂画竹子,观察方法肯定是不一样的。郑板桥表现的竹子的风格,他借竹子表达自我的精神,这是无可挑剔的。但就画法来说,我们看元人的竹子、明人的竹子还是高级,这种高级是格调,当然,前提还是观察的高级。只有聚起精神,画面才能聚起一团气,才能体现出神韵。精神层面的问题,也就是画家本身所具有的品质和精神。王绂、吴镇、柯九思的竹子寄情于物,有君子气、有气节。心境思想非常重要,中国画是哲学的、诗意的,不是科学的、古板的。现在的画家要向着这一点靠拢。

(作者系中国国画学会创会理事、人民网高级编辑)