文中提到的法语文学翻译家

2024年是中法建交60周年。不久前,在苏州举办的第十四届江苏书展上,浙江大学文科资深教授、翻译家许钧,南京大学教授、翻译家黄荭围绕“传承与理解——法国文学在中国的译介与传播”这一主题,展开了一场别开生面的对话,活动由浙江越秀外国语学院教授王理行主持。

法语文学的翻译与阅读:

人同此心,人同此情

王理行:法国文学历来是世界文学的重要组成部分,常常在世界文学发展中起到引领作用。法国文学史上流派纷呈,名家辈出,在世界文坛影响广泛。1899年,林纾与王寿昌合作翻译的《巴黎茶花女遗事》,也就是我们今天熟知的小仲马的《茶花女》,是中国译介的第一部法国小说,同时也揭开了20世纪中国文学翻译和中国文学现代化的序幕。一百多年来,一代代中国法语译者和法国文学学者把大量的法国文学名著译介到了中国。我想先请许钧先生从个人经历的角度,谈谈中国的法国文学译介的情况。

许 钧:法国文学在中国的翻译,我觉得非常重要。今年5月份,习近平总书记到法国访问,代表中国送给法国总统的礼物,就是我们中国翻译家翻译的几部法国重要的作品,像雨果的《九三年》,福楼拜的《包法利夫人》,司汤达的《红与黑》等。中国文学在法国的翻译也非常重要。我记得,上一次习近平总书记访问法国时,去看望了翻译中国文学的法籍翻译家李治华,感谢他翻译了中国的《红楼梦》。大家可以看到,翻译活动,实际上在国与国之间关系的构建上起到非常重要的作用。刚才王理行说到的1899年,小仲马的《茶花女》翻译成中文,中国系统翻译外国文学就在那一年开始,是标志性的一年。在这一个多世纪以来,中国文学走向法国、走向世界,法国文学走向中国、走向世界,就变成了一个双向的活动。

文学为什么重要?因为文学涉及人类精神生活、物质生活的方方面面,文学作品往往会让人有一种感觉,人同此心,人同此情,人的心可以形成共鸣,情可以引发动力,这就会让人与人之间走得越来越近。所以,文学翻译在构建两国的关系当中非常重要。

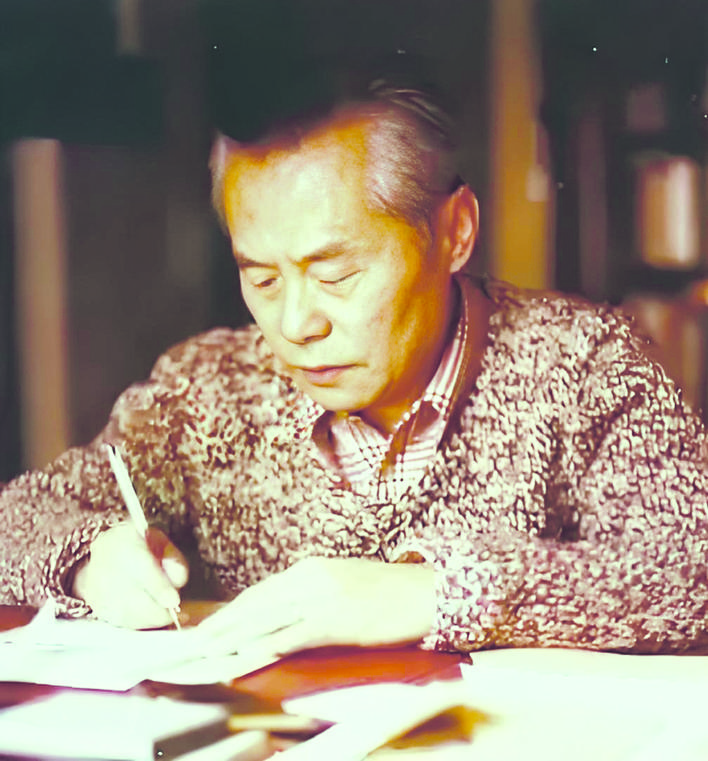

我很年轻的时候,在1976年,就去法国留学进修。那时候我就想,如果有机会把法国的作品翻译成中文,让中国读者读到,也算对中法文学文化交流做一些贡献。我从1980年代开始正式从事文学翻译,一直到现在,已经有40多年的历史。在这40多年中,我就做了三件事。第一件就是做翻译,翻译了很多书,例如参加了《追忆似水年华》这本天书的翻译,也翻译了昆德拉的《不能承受的生命之轻》和诺贝尔奖得主勒克莱齐奥的《诉讼笔录》。这项工作我一直坚持做着,直到自己慢慢老了,快翻不动了,我的很多学生会将其继续下去。法国文学的翻译有一个非常好的传统,从傅雷到柳鸣九这一代,再到我们这一代,然后到了今天与我们对谈的黄荭这一代。第二件是译林出版社今年出齐的八卷本“许钧翻译论丛”,主要是我和我学生一起做的翻译研究,特别是对法国文学译介和翻译理论的研究。这套书里有对翻译基本问题的探讨,有很多老翻译家对翻译的经验体会。第三件事,我自己除了做翻译、研究翻译之外,主要就是教翻译。我这辈子做得最开心、最用心的,就是翻译工作和翻译研究。我对翻译的这份热爱是发自内心的,所以我就把这种热爱传递到我的学生当中。我可以非常自豪地说,凡是被我教过翻译的学生,他们都会深深地爱上翻译工作,而且我觉得他们青出于蓝胜于蓝。

我之所以能一辈子专注于翻译,做翻译、研究翻译、培养翻译人才,就是因为我觉得,翻译不仅仅是文学的翻译,它是一种国家与国家、民族与民族、文化与文化、人与人之间的相互了解、相互沟通、相互交流,共同丰富和提升的途径。我希望以后有越来越多的人关注翻译,热爱翻译,也去做翻译。

王理行:黄荭教授,你翻译过很多法国文学作品,其中有的是出版社定好选题,请你翻译,有的是你自己看中的推荐的作品。我想问一下,出版社和你本人为什么会选中那些作品来翻译?

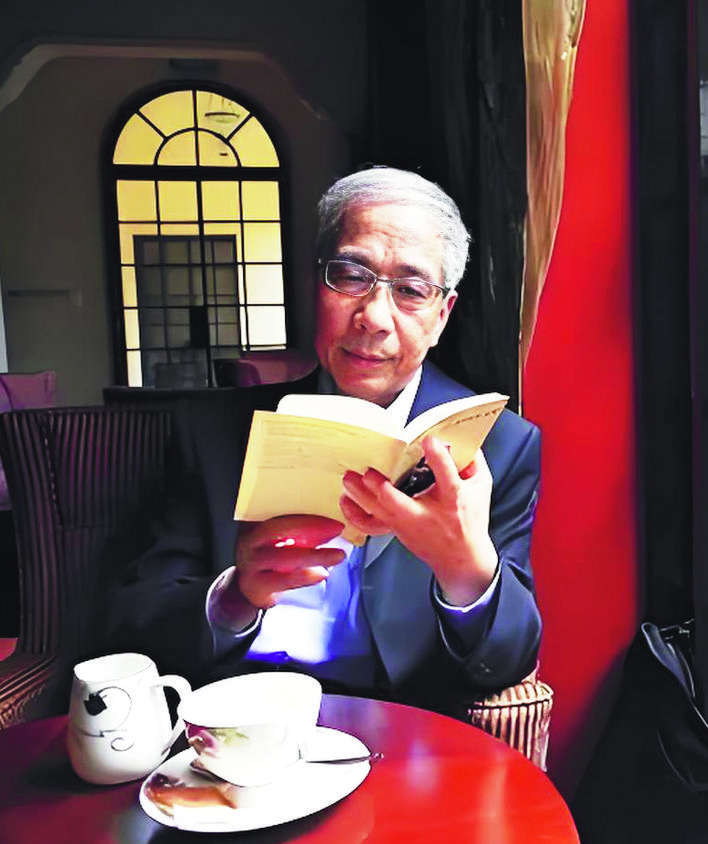

黄 荭:刚才许老师讲,在法语界,尤其是法语翻译界,传承是非常重要的。像许钧老师,他的老师是陈宗宝老师,陈宗宝老师前面是何如老师。许老师这辈子一直在做翻译,我做翻译也做半辈子了。在某种程度上,我们做翻译是因为一份对法国文学的热爱,这也是一种传承,南京大学法语系向来都有大力译介法国文学的传统。至于我自己,刚才王老师也讲了,我们做翻译的时候有很多选题是出版社给的,比如我第一本翻译出版的作品《外面的世界》,当时是和袁筱一老师一起翻译的,它包含了杜拉斯的两本书:袁老师翻译的是Outside,我翻译的是Le Monde extérieur,翻译过来都是“外面的世界”。后来的出版社再版又分开出版,变成了《外面的世界I》和《外面的世界II》。这两本书当时就是许老师推荐我和袁筱一翻译的。所以说,许老师是我翻译的引路人。

除了出版社的选题,现在译者在出版环节的参与度也越来越高,越来越能发挥译者主体性,参与到选题中去。我自己做的第一个选题,是给上海译文出版社推荐的《玫瑰的回忆》。我特别热爱飞行员作家圣埃克絮佩里,对跟他相关的研究,包括传记,都很感兴趣。2000年底,一个法国好友送了我《玫瑰的回忆》,我很好奇,现实版的“小王子”和“玫瑰”之间,也就是圣埃克絮佩里跟他的妻子之间有什么样的爱恨纠葛?看了这本书后,我觉得,以妻子的角度见证小王子和玫瑰的故事,见证被神化的飞行员作家“人”的一面是特别重要的,所以就给上海译文出版社写了选题推荐,然后他们通过了,我也顺理成章成了这本书的译者。之后我也翻译了圣埃克絮佩里的《小王子》《人类的大地》《夜航》,主编了圣埃克絮佩里作品全集,还翻译了《小王子百科(插图版)》《成为小王子:圣埃克絮佩里手稿书信集》。

我觉得,作为译者或者出版社,我们做选题的准则,可以借用梁宗岱先生评价艺术品的标准,他说一件艺术品应该是“想做”、“能做”与“应做”之间一种深切的契合。我们做外国文学的选题也一样。首先,这本书是你“想做”的,你有兴趣去译介;其次,这也是你“能做”的,是你有能力去翻译、去译好的;最后,它还必须是一本“应做”的书,应该引进、会对我们的文化有一种补充,一种参照。作为译者,我想最朴素也最重要的动因是“想做”吧,因为喜欢,因为爱到极致就会想要占为己有,用自己的语言翻译出来。

作为重要窗口的文学翻译:

从五四到改革开放

王理行:文学翻译在中国走向现代化、走向并汇入世界发展的总体格局的过程当中,一直起着相当重要的作用。19世纪末以来,中华民族了解外部世界的一个非常重要的方式,就是阅读外国文学作品。有选择地译介外国文学作品,在20世纪中国的历史上屡屡起到开启民智、振奋民心、开阔眼界、气象更新的作用。请许钧先生谈一谈曾经对中国社会的发展产生过比较大影响的法国文学作品。

许 钧:在中国的社会发展过程中,法国文学的翻译起到了不可忽视的作用。五四运动前后的翻译,就是最好的例证。在19世纪末、20世纪初,当时的社会非常封闭。为了救中国,去了解他者,了解外部世界,重新认识自己,翻译成了一个有效的途径。在中华民族觉醒、与外界交流的进程当中,我觉得有一本书非常重要,就是罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》。这部书最早的译者是傅雷先生。他是中国文学翻译界的顶峰。傅雷为什么要翻译这本书呢?在20世纪30年代,中华民族进入一个不一样的时期。他觉得中国天空中笼罩着一股阴霾,大家都很沉沦。他在阅读了《约翰·克利斯朵夫》之后,感到里面有一种向上的精神,就像英雄横空出世,可以振奋中华民族。所以他要通过这本书的翻译,让中华民族走出阴霾,能够让人们的心重新振奋。从傅雷翻译《约翰·克利斯朵夫》的动机就可以看到,文学翻译可以鼓舞人,可以提振人的精神。因为他把这部作品视作英雄主义的先声,所以第一句话他就翻译成“江声浩荡,自屋后上升”。“江声浩荡”这四个字一出,我觉得就是一种英雄出世的先兆,它代表着我们中华民族的精神追求。所以我觉得文学作品的翻译,确实能起到很大的作用。很多人都说,读了傅雷翻译的罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》很振奋。很多人都说是读着《约翰·克利斯朵夫》长大的。

一个好的作家,一定要碰到一个好的翻译家,他才能在一个国家落脚。一部好的作品,如果碰到一个不好的翻译家,那就不行了。我讲一个具体的例子,就是黄荭也翻译过的《小王子》。有一次,儿童文学作家黄蓓佳对我说,《小王子》这么好,我要看一下。我就对我的学生说,买一本《小王子》送给黄蓓佳老师看看。我的学生很快就送了一本到黄老师手上。黄老师看完后告诉我:“都说这本书好,我看不怎么样。怎么这本书表达得不太清晰呢?而且一些表达非常糟糕。”我当时想,《小王子》,法文的我读过,中文的我也读过,觉得真的是一本好书,怎么会这样呢?我想可能就是版本不怎么样,是翻译出了问题。所以我就问,我学生给你买的《小王子》是哪个出版社出的?她说了出版社,我就知道完了。当时很多不法书商,就是冒用那个出版社的名号去出版那些抄袭的书,问题就在这里。劣币驱逐良币,凡是伪书,它一定很便宜,是卖得最多的。我马上给学生打电话,我说你去买一本上海译文出版社出版、周克希翻译的《小王子》。他买了一本送过去以后,黄蓓佳老师说这本书写得真不错。这就说明一个问题:一本好书一定要遇到一个好的翻译家,才能够有桩良缘,能够促进外国的作品与中国读者之间的相遇。如果翻译得不好,就会吓退读者。

王理行:下面也请黄荭教授谈一谈,你注意到的曾经对中国社会的发展产生比较大影响的法国文学作品。

黄 荭:从整体上来说,法国文学或者说外国文学对中国社会,尤其是五四运动以来的社会进步,起到了非常重要的作用。文学的力量,就像刚才许老师讲的,是一种人心的力量,一种振奋的力量。像《约翰·克利斯朵夫》,它给我们的是一种大勇,给予我们一种精神力量去直面残酷的现实。它影响了好几代中国读者,不仅仅是作家,还有普通读者。我自己还在中学的时候,也买了一套,是四卷本的,我还用牛皮纸包了书,端端正正地在封皮上写了书名。当时对生活在一个闭塞的小镇上的我来说,文学给了我对外界的想象,也给了我一种一定要走出来看看世界的勇气和决心。很有意思的是,罗曼·罗兰这个作家在中国影响是巨大的,但是在法国,他早就已经是一个被淡忘的作家。有的时候,文学经典就跟一株植物一样,它移植到国外后会扎根、会继续生长,可能会长成比在本土更茁壮的参天大树。我觉得这是文学的魅力,也是翻译的魅力。

五四期间,我们大量翻译外国文学,当然,法国文学是外国文学当中非常重要的一个部分。那时,启蒙运动时期的作品给了中国很大的启示,给了我们一种革命的思想;同时,像浪漫主义时期,它让我们更多地发现了个人,发现了情感的维度。法国的现实主义对中国的影响力也非常大,比如像巴金、茅盾、李劼人,他们的写作都受到巴尔扎克、左拉、福楼拜的巨大影响。象征主义对中国当时的诗人,像徐志摩、戴望舒的诗歌也有影响。翻译在中国从古典诗到现代诗的转变中起到了巨大作用,提供了发现和创新的可能。翻译对文言文到白话文的转变、对新文学革命和新文化运动都起到了非常重要的作用。五四及以后的一段时期,有一个非常明显的译介特色,就是翻译和创作共生共荣。当时一些非常著名的翻译家,也是新文化运动以后中国出现的最杰出的一批作家,鲁迅也好,茅盾也好,梁宗岱也好,他们都有从事翻译的经历。翻译不仅开拓了对世界的认识,对文学的感知,在某种程度上也催生了我们的现代文学,为现代文学提供了非常重要的养分。

然后我们再看改革开放之后,那又是一个非常重要的外国文学推动国内本土文学发展的阶段。这个时期,不仅仅是法国文学,还有美国文学、拉丁美洲的魔幻现实主义等,它们一下子全涌入中国,中国作家看到了外面的世界和世界文坛的缤纷多彩。那时,作家接受到的外国文学的熏陶非常驳杂,大家多多少少都受到了外国文学的影响,但要具体说它是法国文学的,还是美国文学的,还是拉丁美洲的魔幻现实主义的,就很难讲。所以文学在某种程度上是相通的,它就像河流、像海一样,哪怕是海平面上看到的只是彼此孤立的岛屿,但是在岛屿底下其实都是一个看不见的大陆,文学是一个整体。在法国比较文学里有“整体文学”的概念。我觉得,就本国的文学跟世界的文学而言,在某种程度上,本国的就是世界的,世界的在某种程度上也可以通过翻译化为本国的。这就是翻译很重要的一个连通作用。

翻译文学对语言的影响与塑造

王理行:法国文学对中国的影响还有一个很重要的方面,就是翻译过来的法国文学对中国语言的影响。法国文学对汉语的现代化产生过重要的影响。下面请许钧教授谈一谈法国文学对于现代汉语的影响。

许 钧:刚才黄荭教授提到了五四运动。大家知道文学就是语言的艺术,也是文化的沉淀,更是思想的拓展。文学,它有几个方面,一个是语言的层面,一个是文学的层面,一个就是文化的层面,最后要通向的就是思想的层面。我们如何去看五四运动?一般来说,一场革命都要从文字开始。五四运动,一个重要的方面就是白话文运动。为什么有白话文运动?因为五四运动最后要指向的是科学与民主,这是一个目标。老百姓如果连字都不认识,如果都是古文,他怎么去掌握新的知识,了解外面的世界,再反观自己呢?因此,白话文运动,就成了五四运动最为基础的一个运动。要把问题往前推,什么样的形式最好?就是文学运动,所以就有新文学运动。新文化运动中,就会通过语言,通过儿歌、戏剧、小说、演出这些形式,让新的思想在民众中传播,最终通过这两者,就会引起文化的一种自我认识,对外来文化的一种认识。

翻译在白话文运动中,在新文学运动与新文化运动当中,起到的作用是不可替代的。例如鲁迅,他就认为他做翻译第一个问题就是语言的问题,就是王理行刚才讲到的汉语的现代化。鲁迅认为,中国的语言不是很紧密,中国人的思维也已经被古文的思维禁锢了。要改变这样的思维,让我们的语言变得更为紧密,能表达新的思想,就需要翻译。翻译一方面把外国的新思想、新文学、新习俗,外国人对我们能够产生共鸣的情感等等引进来,更重要的就是通过翻译把外国的这些新的表达法、新的句法引进来。应该说,在现代汉语的建设过程当中,翻译起到的是非常重要的丰富性、构建性和引领性的作用。

傅雷的翻译反过来对于中国的语言起到了非常大的作用,特别是对于很多作家起到很大的作用。比如作家叶兆言就说过,他是读到了傅雷的译本之后,才知道什么样才是中国的语言,什么样才是一种美丽的语言。傅雷给了他启示,是傅雷的翻译让他学会了写作。还有作家王小波,翻译对他的影响也非常重要。王小波就认为,法国文学的翻译是他真正的语言老师,比如说,王道乾翻译的《情人》教会了他写作。他还写过一篇文章《我的师承》,认为这些翻译家给予他的语文上的教育胜过了所有的汉语老师。我自己前不久还写了一篇文章,就是《翻译与现代汉语建设》。我们现在去读外国的文艺作品,或者是外国翻译过来的这些著作,会发现它们的套话很少,但是我们现在汉语里套话特别多。听到套话,你好像懂了,实际上你人又被套进去,你的思想僵住了。所以翻译的语言可以突破这种套话,套话背后实际上就是假话,不是你说的真话。所以文学翻译,我觉得在这些层面它起到的作用是非常大的。

王理行:黄荭教授翻译了不少的作品,也跟不少中国作家有过交往。你有没有注意到,你自己或者其他的一些中国作家,创作的语言明显受到了法国作家的影响?

黄 荭:我们刚才也提到了普鲁斯特对中国的影响。我个人认为,跟普鲁斯特的风格很像的,就有孙甘露的写作,他应该明显受到了普鲁斯特的影响。刚才许老师也提到的王小波,他的《黄金时代》在某种程度上就是按照王道乾先生翻译的《情人》去打造的——作品的篇幅、故事的架构,再到他自己的情感层面,对欲望的书写,都带着非常典型的杜拉斯的痕迹。我自己很熟悉杜拉斯,她也影响了一众中国女作家,例如赵玫、陈染、林白、安妮宝贝、洁尘等。我们在这些作家的笔下都多多少少可以看到杜拉斯的影子。

阅读和写作的关系非常紧密。你读多了,你的文字自然就会受到你阅读的这些作家和作品的影响。我翻译的这些作品对我自己的影响就很大,我自己的作品里边就有我翻译的法国文学对我的滋养,它已经潜移默化在我的文字和思想里。

新文化运动之后,我们的语言大大欧化了,但是另外一方面,也不要忘记我们自己中文的古典之美,中文的凝练和简约。十几年前罗新璋老师就给我提过一个醒,给我印象特别深。他当时看了我第一本散文随笔集《经过》,觉得我的行文表达可以更凝练。他说,现在的中文有一种“的的不休”的趋势。很多“的、地、得”,其实可以省略,这样句子会更漂亮更紧凑。他当时帮我划出来,说我很喜欢你的文风,但是你可以不要那么“的的不休”。自那以后,我无论是翻译还是自己写作,都会特别警醒:我是不是可以更凝练、更浓缩,让语言更有密度。在某种程度上,我们受到了外来文化的影响,或者说文学的影响,但是我们也不要忘了我们自己的文学和文化的传承。

王理行:最后,我想请两位老师跟大家用最简洁的话谈一个问题,就是我们如今有网络平台、ChatGPT等新科技产品,在各方面的资讯如此发达、接受信息形式如此丰富的情况下,为什么还要去读法国文学?

许 钧:我觉得只有一个理由,就是要读文学,这是无法被替代的。法国文学就是文学的一种。读文学可以丰富我们的人生。人只能活一次,但是读文学的过程当中,我们对于人生的感悟、人生的体验以及对人生的想象,会完全不一样。只要梦想在,文学就在,人离开了文学就不再是人。

黄 荭:大家应该都知道苏轼的一首诗《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。”我觉得,读法国文学,或者说读外国文学的意义,就是让我们跳出庐山去看庐山。我们经常讲,看过外面的世界,回过头来,你会更爱你的家乡。这也是读外国文学的意义,让我们更好地回望自身。

(宋晗 整理)