审美是需要普及的,在这方面,作家大有可为

孙 茜:首先,祝贺潘老师新作《人间红楼》8月正式出版,这一个多月来已经引发了很多关注。按以往作品来看,您的小说和散文创作基本是有条不紊同步进行的,且用力比较均衡。据说在没有考虑出版这本新书前,您原本打算开始一部新长篇的准备,但是因为这部《人间红楼》而把写作计划调整为先把关于《红楼》的文字写完,再考虑其他创作。如果确实如此,为何这部《人间红楼》优先级如此之高?

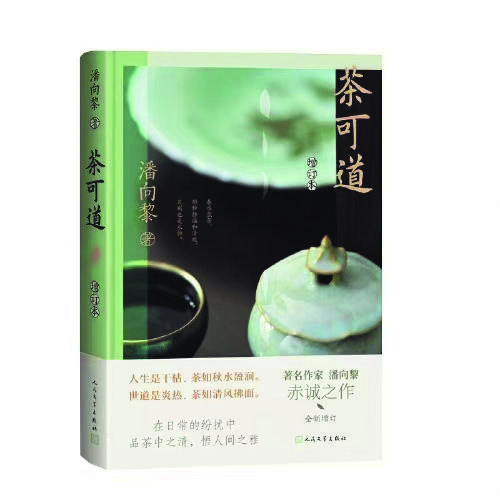

潘向黎:说到小说和散文创作,我确实是比较同步的。我写的散文大部分不是那种日常化、抒情化的散文,经常是围绕一个专题的,就需要一定的学术储备,有点像一篇篇小论文,写起来是不能随便的。有一位评论家友善地提醒我,不要写这类的散文,吃苦费劲还不讨好,有点接近论文,不能有硬伤,要有自己的观点,但最后只能被归于散文之列。我说归于什么都无所谓,最苦的是不能有注解——写论文是可以有注解的,但我的这类作品连注解都要消灭掉,要把它揉碎了,不露痕迹地融入行文里,还要保持文气贯通,让人读起来感觉不出你的努力,这是有难度的。我之前的《茶可道》,和后来三本关于古诗词的书:《看诗不分明》《梅边消息》《古典的春水》,一直到这本《人间红楼》,都是这一类的。既然这样“吃苦费劲不讨好”,我为什么要写这种散文?因为对写作者而言,这里面有大量的乐趣,它会推动我去跟我喜欢的作品、我喜欢的古人、前贤去相处,让我一次次在美好的境界里盘桓,这是我个人得到的最大回报。

同时,喜欢的读者也很多。写作者不可能只考虑自己,肯定还要考虑对社会、对他人做点什么,从这个角度来讲,我觉得这是一个可以命名为“美普”的工作。

科学是需要不断普及的,审美、美感需不需要普及?也是非常需要的。我认为做“美普”,作家也许比其他行业更有优势,因为我们更感性,可以更自由灵动地选择情感爆点,可以用自己个性化的笔墨去写,这样普通读者可能会更感兴趣。学者的优势在研究上,而在“美普”方面,作家大有可为。

我确实因为《人间红楼》推迟了写长篇的准备。因为我写长篇之前需要做很多功课,包括要去图书馆、实地考察、采访等等。我本来是这样想的,花几年写这个长篇,这个长篇写完了我就退休了,那时再喝着茶,悠悠闲闲地写《红楼梦》。但后来我还是决定把《人间红楼》挪到前面来了。有几个原因,首先是我意识到写《红楼梦》也需要丰沛的感情。老了之后,我的感情可能不如现在丰富了,审美锐度可能也会有所钝化。《人间红楼》既然是我心里认定一定会写的一部作品,它也必须具备不亚于长篇的重要性。其次,谈《红楼梦》的书出了很多,我也一直在看,有一些很欣赏,但也有一些看完不满足,心里想:我觉得不是这样的。“不是这样的”有两种可能:一种是大家各有各的道理;另一种就是他说的完全不对,完全与曹雪芹原意、小说创作规律背道而驰。作为一个多年的《红楼梦》粉丝,我按捺不住,我有话要说。第三个原因,是江苏凤凰文艺出版社组稿的诚意打动了我。张在健社长说:“我们为什么想出版这部作品?一是坚信潘向黎写的会跟别人不一样,二是因为我们是‘金陵’,你所有的作品我们不争取,这部谈《红楼梦》的书是跟‘金陵’密切相关的,真应该在‘金陵’出。”“金陵”二字打动了我。我是在南京大学丁帆先生门下读的博士,我把每次回南京都称之为“归宁”,对,也是回娘家的意思;加上之前我的专栏也是在《雨花》开的,我想那就出书也在南京吧。于是专心写完,也不让“金陵”久等。

我的自我设定不是一个学者或专家,就是一个《红楼梦》读者

孙 茜:虽然《人间红楼》缘起于文学期刊《雨花》的专栏,但很明显,图书和专栏的差距是很大的,特别是提炼的主题和文章排序所传达的信息截然不同。开篇的《一切因宝黛而起》可说是《人间红楼》的定调,全书按照“年华·情深情浅”“心眼·世事洞明”“天机·梦里梦外”来分辑,也能感受到,您始终观照的是作为文学经典的《红楼》,也聚焦于关键人物、心理、事件、写法等方面。为何会选择这样几个维度来阐释《红楼梦》?

潘向黎:专栏和图书的差别对我来讲还好,因为写专栏时心里已经想着是在写一本书。设定本书主题也好,分辑也好,文章排序也好,全过程中贯彻一个想法:我的自我设定不是一个学者或专家,就是一个《红楼梦》读者。我就是渴望和无数读者,还有曹雪芹本人,一起进入一个共同切磋的场域,说出自己的所感所思以及自己的发现。我希望大家尽快进入这个场域,没时间讲闲话,也不牵扯《红楼梦》以外的信息,所以我这本书没有序,也没有跋。

孙 茜:这部书稿在正式出版前还获得了第三届“凤凰文学奖”评委会奖,也是所有获奖作品中唯一一部长篇非虚构。在长篇作品的奖项评比上,非虚构获奖的概率要远小于虚构类,但是,凤凰文学奖的评委们对您这部作品的获奖意见却非常齐整,认为不仅迥异于一般专栏式的文化随笔或者“炒冷饭”的文章合集,并且具有非常强的文学性和个人风格,以贯穿始终的现代内核与个体思考,铸就了这样一部完成度很高的作品。您自己如何评价这部刚问世的作品?

潘向黎:作为本届凤凰文学奖中唯一长篇非虚构获奖作品的作者,我很荣幸。感谢评委们,他们对我作为《红楼梦》多年痴迷者以及写作者的认可,对我是有分量的。

我自己对这部作品可以说以下几点。第一是当下立场。我不是在研究古典文学,我是用一个生活在当代都市的读书人的眼光去看这样一部古典名作,是把它放在人间聊的。第二,我充分张扬了自己的取舍和判断,放言无忌地去表达。因为喜欢《红楼梦》,我们就是自己人,一大群自己人聚在一起关起门来聊天,当然是说心里话的。说完后大家可以讨论,即使看法不同,争论起来,也都是很开心的。第三,我也考虑到自己其他身份:小说家和女性。以前写古诗词和茶的时候,我对自己小说家或女性的身份会有所抑制。但在这部书里,我作为资深“红粉”、小说家、女性、具备当代立场的人,这些多重身份都充分地敞开来了。所以这本书我自己感觉写得很畅快。肯定有人不同意我的判断或结论,但我相信每个读者都会感觉到我的直率和坦诚。在直率坦诚的基础上,大家是可以无负担地切磋,愉快地针锋相对的。

孙 茜:《人间红楼》还有一个很突出的特点——您既以《红楼梦》读者的身份来写这本书,又将小说家的身份带入了阅读过程,甚至还把“理想读者”也拉了进来,与作者和读者同步对话。也正因为做到了这点,您对《红楼梦》的解读更聚焦在复数的“人”。这里的“人”不仅仅指《红楼梦》里的人物,也包括《红楼梦》的作者、读者,以及您自己。而专业的作家身份,也让您比其他读者更关心曹雪芹如何构造人物关系、如何营造和处理冲突。在写作方面,您从曹雪芹那里学到了哪些“秘笈”?

潘向黎:我确实是把小说家身份带入阅读过程的。这不是有意为之,我本来就是一个小说家,就如同我本来就是一个生活在当代都市的人。一个作家是没有下班的时候的,所以我自然而然地把小说家身份带入阅读过程。我写作的感觉是这样的:我自己——一个当代的小说家,和曹雪芹——一位中国文学史上的天才作家,以及他身后的脂砚斋等人,还有当代的无数理想读者,大家一起在场,同步对话。

对我来讲,第一是让人知道,我对《红楼梦》的爱到了什么地步;第二是让人知道,我几十年和《红楼梦》一起生活,我想了些什么?明白了什么?第三,我要让人知道,一个非专业研究的读者也是可以把《红楼梦》往深里读的。我没有“终极真理”或者“惊天秘闻”要告诉你,我说的就是文本本身,我可以让你看到,一个人可以通过《红楼梦》享受到这么多的乐趣。我的心态是邀请式的:希望大家一起来,分享《红楼梦》世界里的迷人的一切。我充分考虑到了当代的读者——无数的读者,我不认识的,我认识的,都在我身边。一般写作时,如果众声喧哗就会分心、会烦躁,但我没有。因为我知道在我想象中出现的众人,全都是跟我一样热爱《红楼梦》的理想读者,全都是我的同道。这一次,我是一意孤行地放飞自我,同时众声喧哗又令我愉悦。这种感觉在写《人间红楼》以外的作品很难抵达。

作为专业作家,我确实会比其他读者更留意曹雪芹怎么写这部小说。就像普通人看一件时装,会看色彩如何,款式如何,但是裁缝会注意它的剪裁和针线——这个地方它是怎么处理的,怎么把某个部分掩藏起来,另一个细节是怎么突出的,为什么要这样突出等等。作家们应该比其他读者对曹雪芹背后隐藏的写作秘密发现得多一点。在写作方面,我不知道自己是否从曹雪芹那里学到了东西,写作的过程其实有点神秘的,读懂与学到之间也还有千山万水。不过,我目前为止想清楚的,都在书里了;另一方面,我只能说我肯定受到《红楼梦》的很大影响,但不能说学到了什么。就像我永远都不敢说,我懂得了曹雪芹的心思,也不敢说,我读懂了《红楼梦》。我以后仍然会一遍遍地再去寻找,再去琢磨。我肯定会再反复读《红楼梦》的。

不同的文体会带出一个作家不同的侧面

孙 茜:无论文字还是本人,潘老师给外界的印象总有种动与静,古典与现代,感性与理性,温婉与刚毅的“矛盾统一”。据我观察,这种矛盾统一在您不同作品中也有不同呈现。譬如《梅边消息》《古典的春水》这些作品更多呈现出您的古典学养,趋于理性、淡雅与平和;在《上海爱情浮世绘》《白水青菜》这样的小说集里面,是对现代都市中复杂情感关系的徐徐展开,含蓄浪漫里又带些苍凉,作家身份明显是隐匿的、情感是节制的;而在最新这部《人间红楼》里,作家潘向黎的影子无处不在,她笔锋狠辣、观点犀利、爱憎分明,在一贯精致典雅的文风以外,甚至还使用了“躺平”“招黑体质”等这样一些情绪值拉满的流行词汇。“作家的任性”带来的强代入感也让本书阅读过程变成一种知己间的对话关系。这种与以往不同的风格反差,是您有意而为之吗?

潘向黎:外界对我的印象,其实也是一种评价,我自己无法反评价。每个人身上都不会只有一面。在写作中,在非虚构和虚构的两路里面,我确实呈现出了不同的样貌和气息。这一点你的观察是对的。我没有刻意去隐藏什么,没有刻意在不同文体里面做不同呈现,就是自然而然。早在二十多年前,发现这点的时候我自己也有点困惑,觉得怎么写小说的我跟写散文的我,好像不是一个人似的,后来我发现这个很正常,不同文体是会开启同一个写作者身上不同频道的。古人在写诗和文的时候,与他们在写词和手札时,是完全不一样的。随便举一个例子,看看欧阳修就知道了。写文章的时候,欧阳文忠公是什么面目和气质?写词的时候,又是什么样的气质?他写词时那种深情,那种柔肠九曲、缠绵悱恻,你会完全认不出他是为文“浩如江河”的那个欧阳修的。这也是中国文学史上很有意思的一个现象,不同文体会带出一个作家的不同侧面。

你说注意到了与以往不同的风格反差,大概因为我在这本书里淋漓尽致地表达了想法。除了《红楼梦》,我没法再找到另外一本经典小说,会伴随我整个成长过程,跟我一起“生活”40年。就算我此后的人生还有下一个40年,此刻开始再去读另外一本书,它也不能这样陪伴我从童年、少年、青春到中年。我的心理变化,人生各阶段成长都伴随着这本书。和我几乎是共生关系的这本经典小说,今后无法再找到了。

可以说是一种情感真实的推动,也可以说是一种写作上的自我放任,因为我知道只有《红楼梦》会带来这样一种感觉:我一定要珍惜自己的这种放言无忌的能量,因为我已经不年轻了,只有在这本书里我可以像个孩子一样,有什么心里话就直说。所以我在这本书里确实是破例,也好好享受了一把难得的任性。

孙 茜:潘老师一直不大愿意被称为女性主义作家,但没法否认的是,您一直具有鲜明的女性立场和女性视角。无论是您小说里的女性角色,还是您青睐的《红楼梦》里的女性,她们或多或少具有以下共性——至情至性、独立自主、杀伐果决、通透灵慧——与曹公的心理选择基本一致。这种鲜明的现代女性视角或许直接影响着您在《人间红楼》里的笔触——人物分析的选择、曹公动机的还原、前人论断的辨伪等等。您如何看待自己在创作中的女性立场?

潘向黎:我对这些理论和概念一直不懂,也不太留意。至于你说我有女性立场、女性视角,这个是肯定的,跟什么主义与否没有关系。我就是一个女性,生来就是个女性,而且天然对女性的喜怒哀乐,对女性所承受的很多事情有深切的体会。这一点无论是在这本书还是其他作品里,都是会自然流露的。

我所青睐的女性,不论在《红楼梦》还是我的小说里,是有一个一以贯之的标准的。你说的知性自信、独立自主、杀伐决断、通透灵慧等等,还都在其次,我觉得比这些更重要的是心地柔软。我觉得在杀伐决断、独立自主之前,她们是心地柔软的,是对他人有关心的,对世界上其他人,对万事万物都有一种无功利的共情和关心。这是我喜欢的女子一个很重要的标准。然后才是能够独立自主,有自己的判断、自己的头脑,还有,要有现代意识,做这个时代的“明白人”。明白人,是曹公心目中最重要的标准之一。

说到女性,我觉得曹公最了不起的地方,就是他在几千年泰山压顶般不容置疑的重男轻女的文化和传统心理下,勇敢地冲上去,把感情和审美这两大杠杆,强行支在这座大山之下。所以我在这本书里很主动、很积极地用这两根杠杆继续撬这座大山。这座山已经被很多人撬动了,但还不够。

作为一个作家也好,一个读书人也好,一个女性也好,一个现代人也好,我当然希望大家都来,用曹雪芹传下来的这些杠杆,一起发力,把这个山撬得彻底翻转,把这座山整个扔到海里去。我相信这也是曹雪芹的心愿。这就是我在创作中的一个根本立场,我不认为这是一个女性的立场,而是一个读书人、明白人的立场,再往大里说,是现代人文的立场。

孙 茜:在作家身份以外,潘老师身上一直还有很多标签:文学博士、报社编辑、资深茶友。您还说过自己不太会技巧性写作,而是调动所有的感情来写。其实这里面又有很多看似矛盾的地方,譬如专业的学术训练和严谨的文字工作其实早就形成了您对文字的洁癖和条件反射式的敏感;诗词与喝茶融进您的日常生活,但并未冲淡身为小说家的感性和激情。如果不间断地读您的不同作品,会感受到不同身份之间的切换,最终通过文字自洽。有个问题我一直很好奇,您是如何决定在什么时间以何种身份来写作什么样的作品呢?

潘向黎:我做过很久的编辑,也因为是编辑,从工作中学到了很多,但后来我就不做报社编辑,专事写作了。所以任何标签都不可靠,它是会变的。报社编辑的标签去掉,贴上专业作家的,难道我就有什么变化吗?其实也没有。我还是我。日常生活的节奏有一些变化,但内里是没什么变化的:还是终日浸泡在文字里面。

我的日常生活就是读书,喝茶,写作,或者准备写作,不太爱旅行,不爱抛头露面,不爱见陌生人。感性也好,理性也好,在不同身份里面的切换什么的,其实就是一种很自然的做法,比如说我写到古诗词,写到《红楼梦》,自然是要严谨的,不能有硬伤,你要说曹雪芹这个地方写得好,那个地方写得让人不理解,这个地方他是受脂砚斋的影响,那个地方他可能还没改完等等,写这些必须有一个相对可信的基础,不然叫人家怎么听你往下说?至于写小说,自然而然就因为是虚构的,表面自由,但也要拿出心底的感情,包括一些以前留下的被触动却没有抒发的东西。谈古诗词,谈《红楼梦》,必须要对文本有一定忠实度,所以会比较克制和严谨;写小说,表面看上去不需要那么严谨,似乎可以天马行空,但其实要调动的同样是内心深处的感情。我也不知道哪一种写作更难或者更吸引我。

最后,我觉得一个作家,有点像一个发行货币的银行,发行的有纸币、硬币,硬币有银币、金币、钢芯镀镍币,但是上面都会有相同的徽记。不论是什么材质、币值,大家都会一下就辨认出来,它上面有这个作家特有的徽记。而做到这样身份切换的作家,肯定都是自然而然的。与其说是有难度,不如说是乐趣更多:应该说是在不同文体当中,以不同的方式,不同的声调,不同的文字风格,来说出自己想说的话,这些话是在同一棵树上长出来的。比如说《人间红楼》最后一篇是《从贾探春到林徽因》,很多人说这个跨度很大,你怎么会这样写呢?其实就是很自然。曹雪芹那么爱这些闺阁的女子,我们也都很爱这些闺阁的女子,那么她们有什么出路呢?尤其是探春这样“才自精明志自高”的姑娘。我读到后来就着急,就帮她们去想出路,一心急就把历史向后翻,看探春们什么时候才能有自己的出路,什么时候才能真正走出去,立一番自己的事业呢?后来翻了翻,发现要等两百年,到林徽因那个年代。林徽因是那个时代的先行者,她才有可能走出去,以自己的名字立一番事业。贾探春那个年代,她这么优秀的女子,也是没有机会走出去的。她只能是荣国府贾政的女儿,以后嫁出去,是某某某的夫人。就像冷子兴说的,大家也只关心这些大家闺秀嫁的未来之东床如何。她在她未来的家族里面,最好的命运无非是像另一个有文化的王熙凤而已,把家里料理得井井有条,在二门之内发挥一点才能,只能是这样。这一切让我更深地感觉到自己今天是多么幸运的同时,也再穿越到《红楼梦》的时代,由衷感谢那位叫曹雪芹的作家,他在当年就对女子、对生命个体有这样深切的同情,深切的理解,深切的欣赏和赞美。我真的一次又一次觉得曹雪芹这个人真是太了不起了,超时代、超性别的伟大。

对我来讲,作品内外,《红楼梦》内外,就是这样打通了去感受的。这一切没有阻隔,没有什么拿起又放下的过程。作为作家的我,作为女子的我,作为读书人的我,作为《红楼梦》读者的我,就是这样很自然而然地,虚实之间来来回回,作品内外七进七出。因为,这一切都有一个通关的密钥——一个“情”字。这个“情”字既是《红楼梦》的密钥,也是我作为一个当代人,一个女子,一个小说家,跟曹雪芹、跟所有同道们,能够这样跨时空对话的一个关键。这个“情”字是文学能够打动人的密钥。说到底,也是深情的人之所以异于一般人,之所以能够超乎饮食男女的关键。有了这个“情”,“深情”,“至情”,才能真的通达人性之美,有了这个“情”字,才能理解何为性灵,何为风雅。中国的人文之美,先天就和“情”密不可分。我们中国文学有一个独特的心理:就是相信因为“情”,不同时代的人是可以异代同心的——不同时代拥有同一种情怀,心心相印。这是我写作《人间红楼》再一次感受到的一件事。