1874年4月15日,彼埃尔·莫兰等30位怀才不遇的艺术界“贱民”,在摄影家费利克斯·纳达尔位于巴黎帕提尼奥尔区的作坊会聚,筹备首届后人所称的“印象派画展”。莫兰是个名不见经传的水彩风景画家,是马奈和马拉赫美的莫逆之交。他联合莫奈、雷诺阿、西斯莱、毕沙罗和德加等亲密画友,于1873年12月27日成立了一个包括画家、雕塑家、版画雕刻师的“合作股份有限公司”,与官方画坛分庭抗礼,次年4月举办了第一届印象派画展。

法国大革命前,巴黎曾有过1300多名被官方认可的画家,他们生活优渥,大部分下层艺人则受制于贵族和教会,文艺复兴后依附资产者,甚至成为达官贵人和高级僧侣的奴仆。大革命改变了这一切。新兴资产阶级通过工业革命发家致富,对艺术的需求随之增长,但并不关心艺术家的境况。所谓“给艺术家自由”,实际上是任其生活于困窘之中。这正是一批年轻穷画家当年经受的厄运。他们渴望独立,却只能靠艺术收藏家们施舍,聊资糊口,艰难度日。

毕沙罗、西斯莱、莫奈、雷诺阿和塞尚等人我行我素,在艺术上不落前人窠臼,极力摆脱古典派崇尚的理想。他们的绘画不再拘泥于历史、宗教和神话题材,也不再单纯叙述故事,而沉迷于宇宙、大自然与人的关系,探寻现代艺术新途。这种追求艺术本身的自由倾向,在当时有违神学和经院的规约,被视为异端。

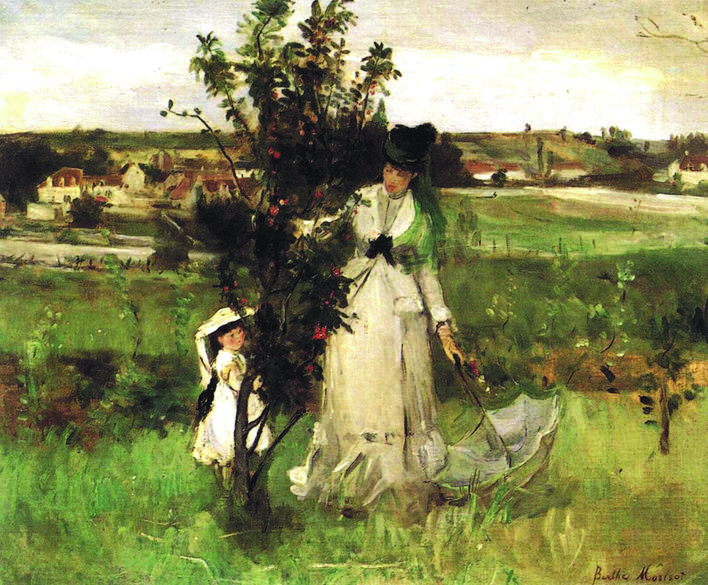

其时,毕沙罗和塞尚联名向政府请愿,请求允许他们举办一次像1863年那样的“被拒绝者沙龙”,被当局严辞拒绝。于是,马奈召集一众被沙龙排斥的画家,创建了独立于官方机构之外的美术沙龙。他们推出30名艺术家的165件作品,包括油画、版画和雕塑。本次应邀参展的画家,都冒着被终身逐出艺术界的风险,故而连马奈、方丹·拉杜尔和贝尔特·莫里索都曾一度犹疑不定。贝尔特·莫里索迟至1874年2月,在其父辞世之后,才提供出一幅素描和32幅版画。版画雕刻师费利克斯·勃拉柯孟也是在最后一刻才决定参展的。

相反,欧仁·布丹和阿道夫-费利克斯·卡勒毅然赴约。毕沙罗提出通过抽签确定每个展品的位置,由雷诺阿具体安排。塞尚拿出《现代奥林匹亚》和《自缢者死屋》等三幅画作。扎沙利·阿斯特鲁克最为积极,展出6幅油画和8幅水彩。其他参展者还有列奥波德·乐维、艾米里安·穆罗德里瓦齐、爱德华·贝利亚尔、路易·拉杜什、路易·德·布拉彼埃尔、伊索德勒·布罗、安东尼-斐迪南·阿唐杜、爱德华·布朗东和奥古斯特·奥丹及其子列昂。一般人不知道,奥丹正是巴黎卢森堡公园美狄契喷泉上幽婉石雕《卡拉黛与阿西斯》的作者。莫奈提供了5幅油画和4幅水彩画,其中就有气韵生动的《日出印象》(1872年)。

莫奈最初为自己这幅画起名为《勒阿弗尔港景色》。雷诺阿的弟弟爱德蒙编纂展览会目录时提议换一个别有天地的题目。莫奈想起多彼尼曾在1865年绘制过一幅主题为《印象导引》的作品,于是改用“印象”为题。爱德蒙还建议添上“日出”一语,莫奈欣然接受,最终将该画定名为《日出印象》。

记者路易·勒鲁瓦从旁窃笑,揶揄说:“一张彩色糊墙纸都比这幅海洋画起眼儿。”在他眼里,莫奈此画是“一个神经错乱者的涂鸦”。勒鲁瓦也是一个二流剧作家,十年前曾经贬斥过马奈不依循传统的画幅《持剑斗牛士》。这一回,他又用“印象”一词来讽刺莫奈等人“横涂直抹的印象画展”亦非偶然。

冬去春来,往事逾150载。今岁,藏有名迹的巴黎奥赛博物馆举办大型印象画派作品回顾展,展出莫奈《日出印象》和塞尚《现代奥林匹亚》等该派代表作品,凸显印象主义画派的特征。同时,奥赛博物馆还将其珍藏的178件名画分送至全国各地约34家绘画馆展览,显示出一度被边缘化的这一艺术流派的广远规模。

奥赛博物馆借给里尔美术馆的,是莫奈1879年所绘的画幅《维特伊教堂》。1878年夏,莫奈携妻带子来到维特伊,在塞纳河湾的沃山村度过了三年时光。他在给马奈的多封信里哀叹自己生活异常拮据。翌年秋天,妻子卡米伊患癌症病逝,他精神上更加孤苦,笔下画出的维特伊教堂景色一片凄凉,淡紫色里竟是亡妻面容。20年后,莫奈再婚,心情转愉悦,又在此地描画维特伊教堂。眼下,两幅同名作品同时在维特伊博物馆展出,呈现画家一生中两个时期的不同心境。

与奥赛博物馆相呼应,勒阿弗尔市展出一代宗匠毕沙罗1896年的画作《卢昂港的圣塞沃堤岸》,一幅落笔工业革命中工人生活环境的写真,透露这位印象派画家的无政府倾向和他独立的画风画格。

波尔多美术馆则推出马奈1868年绘的《阳台》,这一受戈雅启迪的画幅是1874年巴黎首届印象派画展的先声。它显示葱形反曲线画境,早在1869年巴黎绘画沙龙上就被视为异端。画面上,前方左侧是印象派女画家贝尔特·莫里索,一旁是女小提琴手范妮·克罗斯赫,后面站的是风景画家安东尼·吉伊迈。且看,吉伊迈的领带为深蓝色,百叶窗护板和整个阳台呈委罗乃兹绿色,活脱脱一个鸟笼。全画臻于妙境,笼中鸟似即将冲出牢笼,表现马奈欲摆脱成规套路,被名士们斥为离经叛道,且缺少经院画派的基础透视技巧。然而,画上的贝尔特·莫里索目光犀利,体现出画家的远见,表现出他的个人意向。

法国其他几座城市,如贝藏松推出莫奈的《草地上的午餐》,与马奈的一幅名画同题旨。画上穿圆点花纹衣衫的女郎是卡米伊,她先给莫奈当模特,1870年成为画家的妻子。卡米伊身旁是库尔贝,明示印象派蔑视经院哲学,接受现实主义大师库尔贝的影响。应该说,莫奈1865年彩笔下出现的这一林中野餐场景,乃是印象派起始的灯塔作品,不愧为莫氏作为该派领导者为他们一行畅怀“旷野画卷”草拟的一份宣言。

印象派女画家贝尔特·莫里索天禀卓绝,生前曾两度到过南方的滨海城尼斯游历。巴黎奥赛博物馆将她的《加布里埃尔·托马的孩子》出借给尼斯博物馆。至于克莱蒙-费朗市,罗杰-吉约博物馆从奥赛博物馆借来的是彼埃尔·博纳尔的作品《冬雪印象》。博纳尔原来属于德尼领衔的纳比画派,由于该派衰落,他于1900年靠近印象派,在蜿蜒的塞纳河畔维努耶村等地沿途作画。该幅冬雪枯树残景正是这一期间的作品,饱含印象派感染力,是印象画派的尾声。

可以说,奥赛博物馆的这一系列追怀举措,成功展现印象派绘画连年不断的影响力,促进了宝贵的艺术流派对话。

值此印象派首届画展150周年之际,法国诺曼底特别举行第六届印象派艺术节,以历史遗迹映衬该画派的现代意义。尤其是卢昂市的画展,它将印象派与尔后的英美画坛相联系,产生“蝴蝶效应”,让观众看到了法国库尔贝和马奈对美国风景画家维斯勒的影响。在瓦尔德瓦兹省的阿让德伊市,人们特地于4月15日为市民组织参观奥赛博物馆的印象派作品画展专场。另外,埃松省的耶尔市也为著名印象派画家古斯塔夫·卡伊波特举行了追思展和围绕他作品主题的音乐会,在他逝世130周年之际纪念这位莫奈和德加的故友。

尽管莫奈从未使用过“印象主义”一词,这一概念150年来已从塞纳河畔传播到法兰西遍地诸多美术馆和画廊。德拉克瓦甚至感叹“已无色彩,唯余印象”。

事实表明,莫奈的《日出印象》并没有因时蚀而退化为有人蔑称的“日落颓景”,反而改变了欧洲传统绘画长期的呆板滞后,生动光耀在世人眼里,让人们领悟到山外有青山,在山重水复无路径时,豁然“柳暗花明又一村”。

“印象主义”不仅反映在绘画上,而且细水长流,溢至其他文学艺术领域里。在法国,还有《冰岛渔夫》的作者彼埃尔·洛蒂代表的“文学印象派”,德彪西的交响诗《大海》开启的“音乐印象派”和现时影视界的“当代印象派”。“印象”虽过眼烟云,转瞬即逝,但它一旦艺术化,其效应则是永不消逝的。