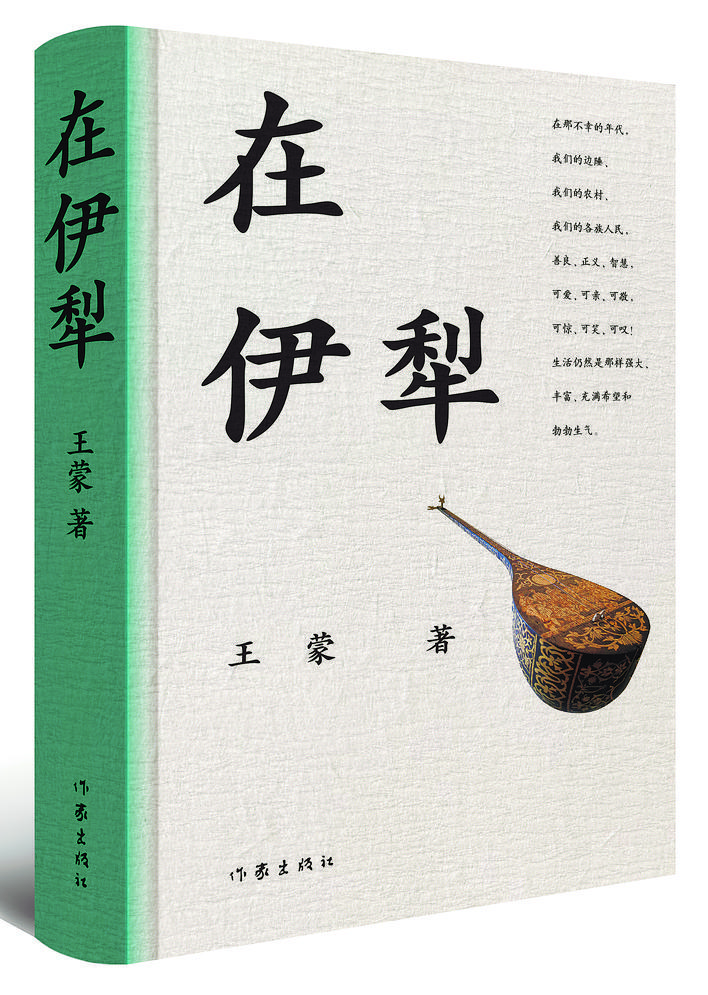

王蒙的短篇小说集《在伊犁》今年7月由作家出版社推出。小说集收录了王蒙1980年代创作的9篇关于伊犁生活经历的作品,记录了许多普通人艰辛而坚韧的生活,以及各族人民之间相互理解、相互帮助带来的那份温情与感动。围绕《在伊犁》《这边风景》等作品,特别是民族题材写作相关问题,本报记者对王蒙先生进行了专访。

新疆人民对我恩重如山

记 者:“在伊犁”系列小说曾在1984年以《淡灰色的眼珠》为题集中推出,后来收入50卷本的《王蒙文集》之中。这次以《在伊犁》为题重新推出。我想,基于您在伊犁的生活经历,这本书对您来说肯定有着特殊的意味。这组作品有纪实性写作的特点。请您谈谈这部小说集的创作缘起和蕴含的写法转变。

王 蒙:我是1963年到新疆。1965年把家搬到了伊犁,担任巴彦岱红旗人民公社的副大队长。对我来说,这是一段非常美好的经历,是对自己人生经验的突破。我在那儿和各族农民在一起,同吃同住同劳动,有了很亲切的交往。那8年时间,我安家落户在巴彦岱,这段时间在我的经历中占比并不算大,但这经历确实是非常难忘的、奇特的与珍贵的。《在伊犁》收录篇幅长短不一的小说9篇。前八篇都是记载我在伊犁的所见所闻和所经历的人和事。它们可以各自独立成篇,但人物与故事却又互相参照、互为补充,成为一个系列,从不同的侧面反映了那一段生活。第9篇小说《鹰谷》,写的则是离开伊犁以后的一段经历,可说是《在伊犁》的一个续延、一个尾声。

回忆起那段生活,给我强烈冲击的是,在那沉重的年代,我们的边陲、我们的农村、我们的各族人民竟蕴含着那样多的善良、正义感、智慧、才干和勇气,每个人心里竟燃着那样炽热的火焰,那些普通人竟是这样可爱、可亲、可敬!生活仍然是那样强大、丰富、充满希望和勃勃生气。真是令人惊异,令人禁不住高呼:太值得了,生活!到人民中间去,到广阔而坚实的大地上去!

在这几篇小说的写法上,我着意追求的是一种非小说的纪实感,有意避免那种职业的文学技巧。我注意到一种危险:职业化小说家的小说即使写得再圆熟,它也仅仅是小说而已。真正好的小说,既是小说,也会是别的什么,比如,它可以是人民的心声、时代的纪念、历史的见证、文化的荟萃、知识的探求、生活的百科全书。它还可以是真诚的告白、衷心的问候、无垠的幽思。有时恰恰是非专业的作家写的那种可以挑出一百条文学上缺陷的作品,却具有一条最大的、为职业作家所望尘莫及的优点:真实朴素,使读者觉得如此可靠可信可感。

记 者:从写作时间和题材内容上讲,《这边风景》和《在伊犁》相距不是太远。因此,两部作品有些相似之处。比如,《这边风景》同样聚焦了民族融合的主题,而且很多人物也都有现实的原型。请您具体谈谈《这边风景》中一些人物的原型,以及他们的言行如何展现了民族融合的主题。

王 蒙:《这边风景》涉及到不同民族人民之间的交往。在这种交往中,既显示出各族人的不同性格,更彰显了他们之间相互影响、彼此交融的状态。实际上,生活在这片土地上的人们,有着很强的包容心,很强的对于友谊的渴求。他们乐于把你当成亲密的朋友、伙伴。

小说中有一个人物叫“阿西穆”,他的原型是土改时的积极分子,没多少文化,办事却很有水平,正派廉洁。我后来因为要去乌鲁木齐上五七干校,就离开巴彦岱了。离别的时候,阿西穆·玉素甫对我说:“王蒙同志,你在这儿已经5年了。你的为人什么的,我都非常了解。你到乌鲁木齐之后,如果你受到欢迎,有很好的安排,你就好好工作;如果那儿的安排,你觉得不太理想,你回来。如果那儿用不着你,我们这儿用得着。如果房子不好安排,我们给你盖房子。”你说,我对他们能不感恩吗?所以,我常常说,新疆人民对我恩重如山。

小说中还有一个人物,是县农技站驻公社技术员杨辉。她作为汉族姑娘远离家乡扎根边疆,为新疆农民解决耕作上的技术难题。这也是有现实原型的。她是湖南人,经常骑着一辆破自行车到处转。走到哪儿,就用那带有湖南味儿的维吾尔语,跟大家一起开会,嘟嘟嘟嘟说个不停。她丈夫是四川人,会用维吾尔语写艺术字,还会做馕坑,是用陶土烧出来的。维吾尔族人会的那一套生活技能,他看个两三个月全都能掌握。他们俩真的是跟当地的各族人打成一片。杨辉因为对待工作认真负责、对待各族群众真诚友善,被公社和大队的干部、老农称为“我们的技术员女儿”。这传递出了民族团结、民族融合的观念。

《这边风景》还写到上世纪60年代,碰上三年自然灾害,“甘肃的孤儿院吃不饱饭,现在迁到咱们伊犁来了”。当时很多农民就是把孤儿领到自己家里去养。有一个感动中国人物,是哈萨克族人,叫阿里帕-阿力马洪,养了10个孤儿,她的故事现在已被改编成了歌舞剧。

有过共同的苦难,有过共同的奋斗

记 者:在民族生活中彰显中华民族共同体意识,是民族题材写作的重要趋势。您认为这种写作趋势涌现的大背景是什么?

王 蒙:我们的文学创作有大量作品反映了我们各地区、各民族人民共同奋斗的历史和现实。不管是去新疆、西藏、内蒙古,还是去云南、广西、四川,还是其他的少数民族聚集区,都能深深感受到,全国56个民族有过共同的苦难,有过共同的奋斗,包括新民主主义革命的历史,建设新中国、建设社会主义的历史,改革开放、步入新时代的历史等。我们也共同面对着各式各样的挑战与困难,以及新的科学技术、新的国际形势。

在这个过程中,各个民族都涌现出了优秀的革命家、政治人物,文学艺术领域的就更多了,比如老舍是满族的,沈从文是苗族的,翦伯赞是维吾尔族的,等等。最重要的是,我们今天所取得的成就,是全国各族人民共同奋斗出来的。这个“共同奋斗”,在历史中有很多鲜活的例子。比如,“彝海结盟”的故事。当年红军长征路过四川凉山,他们严格执行党的民族政策,赢得了彝族同胞的拥护。刘伯承和小叶丹以水代酒,“彝海结盟”。此后彝族同胞护送红军历经七天七夜通过彝区,不仅为红军飞夺泸定桥、强渡大渡河赢得了宝贵时间,也在彝区埋下了革命火种。这就是共同奋斗。各民族都是紧密团结在一起的。

所以,我们不管是写到哪个民族,不管写到哪个地区,都需要将个人的遭遇、民族和地区的发展、国家的大命运紧密结合起来。如果能够注意到这一点,就能够把具体人物的日常生活和喜怒哀乐,上升到关注“国之大者”的层面。由此,我们的作品读起来,整个的气势和蕴含的意义会完全不一样。

我自己在写作的过程中,也会经常考虑到这些问题。比如说,写《这边风景》的时候,我尽量记录那些关乎国家命运、社会变迁的重大事件和现象。在写人民公社的时候,既关注它在发展中面临的困难,也写了大家摸着石头过河所蕴含的正面因素。我也注意从历史的大趋势、大走向,比如说革命不革命、团结不团结、爱国不爱国、社会主义不社会主义等角度来写人写事,来表现各族人民的心连心,表现他们守望相助、彼此扶持的精神。

交流交融让我们的文化充满活力

记 者:您刚才描述了文学创作所依托的宏阔历史图景。在具体创作中,作家面对的是具体的人情人性。在这一层面,如何彰显民族个性和共性之间的辩证关系?

王 蒙:我们国家有着这么辽阔的疆域,各民族、各地区都有自己的生活习惯,但都有着共同的价值取向。比方说,大家都讲仁义、讲忠厚、讲和平。我是抗日战争时期在北京上的小学,当时学写字儿,米字格纸上写的头几个字永远是“天下太平”。后来我到新疆生活,维吾尔族人见面时的问候语,就是一系列的平安祝福,希望从你到你父母子女都平平安安,从人到牲畜都平平安安。他们把平安视为一个很高的价值标准。当地人还特别注意敬老。这实际上也是咱们中国人一种普遍的价值观。各民族敬老的方式不同,但都有共同的敬老态度。再比如,乐于劝学,这是各民族都极为重视的传统。这种对知识的尊重与渴望,是文化传承与发展的重要动力。

还有就是爱惜粮食。在巴彦岱,盛在盘子里头的食物,是绝对不能浪费的。即便掉落地上,很多时候也会捡起来吃,绝不会糟践。有人手里拿着一块糖,一边悠闲地品尝着,一边漫步向外走去。可不巧的是,那块糖一不小心从手中滑落,掉到了地上。但他可不会就这么算了,非得弯下腰,小心翼翼地把糖捡起来,然后仔细擦拭干净,继续吃。要是这糖不幸掉进烂泥里,实在没法弄干净了,他也不会置之不理。他会就地挖个小坑,把这块小糖块给埋得严严实实的。这种对食物的珍视和尊重,真是让人感动。又比如,我们国家各民族都极为推崇勤劳,反对懒惰。我在新疆最深的一个感受是,懒惰在他们那里是行不通的。在我看来,这些价值观其实根植于我们的农业文明之中。

这些差异和共同点,共同构成了我们的生活方式、价值观念、精神追求以及善恶评判的标准。正是这些既有共同之处又各具特色的生活习惯和文化元素,为我们的文学作品提供了取之不尽的素材。各民族、各地域都有自己独特的特点。东北、西北、东南、西南,长江流域、珠江流域、黄河流域、淮河流域等等,都各具风情,各领风骚。然而各个地域、各个民族之间又相互交往、交流、交融,相互启发学习,构成一个紧密团结在一起的整体,让我们的文化更加丰富多彩,更加充满生机与活力。

回顾历史,各民族交往交流交融的情形数不胜数。有一个词牌名叫作“苏幕遮”。范仲淹的《苏幕遮·碧云天》和周邦彦的《苏幕遮·沉香》被赞誉为“苏幕遮”中的佳作。其实,这个词牌名来源于阿克苏地区的一种特殊节日——祈寒节。祈寒节就是每年人们会聚在一起,祈求大雪降临,带来来年的丰收。在当时人看来,冬天要是特别冷,雪下得大,来年才能有个好收成。“苏幕遮”就是当地人于盛暑以水交泼祈寒之歌舞戏,后来成为唐玄宗时教坊曲,进而用作词调。

还有我们的普通话,其实是全国56个民族共同创造的。为什么这么说呢?因为普通话里包含了太多的民族语言元素了。尤其是蒙古族和满族,他们曾经入主中原,给汉语带来了不少新鲜词汇。比如那些赶车的术语,很多都带有满语的痕迹。还有“胡同”这个词语,有学者认为是来自蒙古语的音译,满语中也有类似的发音。所以,普通话虽然基础是汉语,但它已经融入了各民族的元素,成为了我们的共同语。现在很多人学习普通话,同时运用本民族的母语,两者之间有很多共同的东西。因为这通用语是我们各民族共同创造的。

我在写《这边风景》中人物的语言时,就想着怎么写才契合这个人的身份。写维吾尔族人的说话时,我都是用维吾尔语来进行思考,然后再把它翻译成汉语。但是,你不会觉得它是一种难理解的表达方式。这本身也体现了语言的共通性。

描绘中国式现代化中各民族共同推进的身影

记 者:以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,是我们国家从现在起的中心任务。我们应该如何在中国式现代化的视野下来思考民族地区的发展问题,并用文学来反映这种发展?

王 蒙:中国式现代化是一个非常重要的命题。我们现在强调,要牢牢把握推进中国式现代化这一最大的政治。我们中华民族,无论东西还是南北,无论城市还是农村,都面临着一个中心任务,那就是推进中国式现代化。然而,现代化绝非易事,也不是一帆风顺的旅程。现在,全世界对于现代性、现代化的探讨至今仍然争论不休,涉及该不该现代化、如何推进现代化等问题。我们必须认识到,现代化是各民族、各地区的必然选择。少数民族地区的人民同样需要用电、用电脑、用手机,需要人工智能。因此,现代化的进程是不可阻挡的。关键在于,我们如何更好地推进现代化?中国式现代化既有各国现代化的共同特征,更有基于自己国情的中国特色。

回想上世纪六七十年代,我在巴彦岱就亲身经历了与现代化相关的问题。有一次,我带去一个上海产的半导体收音机,全村都震惊了,他们好奇电线在哪里。我告诉他们,靠电池就能听。这引起了全村的轰动,于是大队很快也买了一个,经常开着听。现在这些物件在老百姓的生活中已经司空见惯了,不再是什么稀罕玩意了,这本身就是现代化发展带来的结果。所以,走现代化这条路,对民族、对国家来说都是必须的。但话说回来,具体实施起来可没那么容易,需要各族人民勠力同心。不管是内地还是边疆,每个民族、每个地区都有自己的故事,那些故事精彩纷呈、鼓舞人心,也是我们文学应该好好表现的。从这些故事中,我们可以看到中国式现代化在各个地区、各个民族的具体推进,看到整个国家团结向前的身影。

以文学来书写发展,还需要辩证看待“怀旧情绪”问题。发展肯定会带来一些生活方式、一些行业的改变。比方说,过去新疆最主要的劳动工具叫坎土曼。坎土曼由木柄和铁头两部分构成。铁头部分是弯过来向下的。现在,它用得越来越少了,基本都机器化了。再有,新疆北疆地区过去有一个重要的风景线——水磨坊。大水流下来,水磨自动转动,那景象美极了。可是现在还有多少人用水磨?你有个电磨,自个儿在家里就可以磨面、磨豆浆。于是,水磨没了。这些行业因为发展而带来深刻的变化。对于一些变化,我们很容易产生恋旧的情绪。但是,单纯的恋旧也有可能陷入简单的牧歌化。我们同时还要看到发展的必要性、必然性,及其对老百姓带来的积极影响。所以,要写中国故事,这也是很有意思的、很好的文学题材。我们要积极推进发展,同时要积极保存那些有文化意义的东西。发展是硬道理,但在发展中要有保护、有传承。

我还想强调一点,在推进中国式现代化的进程中,我们在中国共产党的领导下,面对着共同的命运和前途。我们的文学作品,应该生动书写我们的历史、我们生活的大地,反映在中国式现代化进程中的奋斗实践和美好前景。当然,这必须通过文学的方式、美的方式来呈现。只有好的文学作品,才能更好地增强我们的精神力量。

在新疆题材作品里,我表现了从生活中感受到的体验。新疆和祖国其它地方一样,是各族人民的命运共同体、生活共同体、历史经历共同体、价值共同体、文化共同体、文学共同体、精神与感悟的共同体。作为写作者,写出我们共同的互通的、又是各有特色的心灵与遭遇史来,是多么有意义的事情啊。

(本版照片为王蒙在新疆的不同瞬间)