中国文学,奉诗为宗;古今皆然,文理兼融。我们“热点”频出、持续不断的科幻研究,较少面向诗词创作;学术界关于“科幻诗”的相关研讨及国际交流传播,目前也较为缺乏。其实,除了小说叙事之外,中国文学尤其擅长抒情言志、状物比兴。当然,探讨科幻诗,不必也不能以衡量科幻小说的思想框架去“对标”科幻意象,这是需要首先明确的理论前提,也是科幻文类研究的“诗学动力”及保障。

一

中国现代科幻的文坛根基,首先来源并体现在五四作家知识结构的时代新变。比如翻译《月界旅行》等科幻名著的鲁迅曾在日本仙台医专学习,郭沫若也是医科生。鲁迅从“字缝里”看出封建礼教“吃人”,郭沫若立足诗坛对科学与科学家表达由衷的崇敬礼赞,其价值观、世界观、自然观也从“字缝里”透露出一种“科幻”气质。在郭沫若的新诗名篇《匪徒颂》里,他向“倡导太阳系统的妖魔,离经叛道的哥白尼”和“倡导人猿同祖的畜生,毁宗谤祖的达尔文”三呼“万岁”,从语言到感情都充满对科学先驱既“尊”又“惊”而导致的诗意变幻——幻化科技,也幻化出20世纪崭新的现代人生观。

众所周知,哥白尼“日心说”标志着近代自然科学的诞生,它首先改变了中世纪的神学宇宙观。牛顿力学确立了机械论的时空图式,为自然科学与社会科学的结合、发展开辟了现代化方向。19世纪的三大发现,从根本上为辩证自然观奠定了科学基础。于是,诚如恩格斯在《自然辩证法》中所言:“一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西,整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着的。”这对于广泛学习科技知识并接受科学精神洗礼的“五四”作家们,必然会产生深刻的思想影响,也突出地表现在他们的诗歌创作中。曾就读于“协和医学院”的冰心在《繁星·十四》里写道:“我们都是自然的婴儿,卧在宇宙的摇篮里。”这种生存意识的精神定位,植根于现代天文学知识的科学坐标基础上。这在郭沫若的《女神》里,表现得更为强烈和典型:“宇宙呀,宇宙,/你为什么存在?/你自从哪儿来?/你坐在哪儿在?/你是个有限大的空球?/你是个无限大的整块?……你到底还是个有生命的交流?/你到底还是个无生命的机械?”字里行间充满了五四时代的语言和思维色彩。郭沫若的创作为现代文坛带来了超常的诗学美感,如《星空》里洋溢着由衷的赞叹:“美哉!美哉!/天体与我,/不曾有今宵欢快……/太空是只有闪烁的星和我”诗人自我与宇宙星空达到了生存本体意识的高度契合,开创了文坛科学“导中国人群以行进”的天体时空新视野,和强调阅读主体科技感受的新诗情。这都是现代文坛“科幻”历久弥新的宝贵资源。

二

我们不妨展开深入考察与思辨:时间和空间是宇宙观的基本科学概念。从科幻意识与接受美学的视点来看,前者是对时流感受的精神探寻,后者是对生存环境的体认把握。由于社会历史条件的不同,人们对于空间和时间的心理感受能力和程度范围的认知并不一致。它反映到文学景观描写、精神情怀抒发等方面,有时,甚至可以视为一个毫不逊色的科学“元典”问题。在科学史上,最早把时间与空间作为一个统一概念提出的人,是我国先秦时代的管仲,他说:“天地,万物之橐,宙合有橐天地。”可见,这最初的时空观念中已经包含着客观的整体性关联意识。今天所谓的“宇”“宙”观念,来自老子和据说是商鞅老师的尸佼。《文子·自然》篇载:“老子曰:往古来今谓之宙,四方上下谓之宇。”《尸子》中也讲道“四方上下曰宇,往古来今曰宙。”这比起哥白尼之前15世纪,同样肯定宇宙无限而没有中心的罗马学者尼古拉,早了800年。这充分说明在人类时空观念的发展史上,炎黄子孙的远见卓识。这种时空观念必然会影响到中国传统诗歌创作。闻一多在《唐诗杂论》里,就明确指出张若虚的《春江花月夜》泳涵着一种“澹绝的宇宙意识”。诗歌艺术的核心精髓是意象,五四作家关于 “星”“月”“夜”意象的描绘与抒写、段落与篇章,构成了“五四”文坛特有的时空景观;已经纳入科幻研究的《狂人日记》,第一节第一句就是“今天晚上,很好的月光”——开篇强调地球“人”所感受到的宇宙空间关系;其第二、三节同样以“月光”“晚上”开头——作家此类明确的感受意识,按照反映了百余年前的文坛“热点”,可以说,郭沫若、田汉、宗白华、冰心、叶圣陶、朱自清、闻一多都写过以“夜”或“荷塘月色”“初夏一夜”等为题的“类型化”作品,字里行间时常透露时空观、宇宙观优美的诗意 。再联想到新中国初期,胡风的长篇诗作《时间开始了》和20世纪50年代郭小川创作《望星空》的哲思理趣。可见,由“夜”意象所包孕的“夜文化”,正是中国文坛一株“科幻”根深但尚未“叶茂”的橄榄树。从时空观的科幻视角回眸现代诗坛及诗学研究,也是深化并强调这一科学性与艺术性兼备的理论命题的逻辑起点。这既反映了天文学等现代科技知识的深刻影响,承继着中国诗学传统里“澹绝的宇宙意识”,为中国诗坛提供了内在既存的思想框架,并在一定程度上及时反映了以科学更新民族文化精神的需求。

三

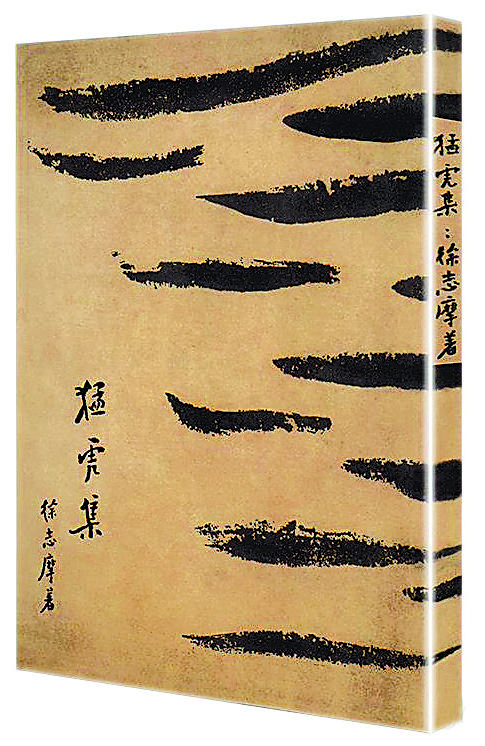

更为典型的是徐志摩。他在《猛虎集序》里明确写道:“我对于诗的兴味远不如我对于相对论或民约论的兴味。”1921年梁启超主编的《改造》3卷8期,发表了徐志摩的《安斯坦相对主义(物理界大革命)》,标题下面列出6部英文参阅书及其作者和版次。可见徐志摩接受爱因斯坦的相对论学说相当敏捷,并且广采博纳:从狭义相对论到广义相对论,从时空观念、万有引力到哲学、历史人文科学中的有关影响,等等。这基本达到了徐志摩当时所能接触到的最前沿的科学思想水平,反映在他的创作里,表现为一种建立在相对论思想基础上的崭新的宇宙意识和由一系列“飞”的意象透射出来的科幻美感。如散文诗《夜》描绘了夜的“温柔”,和他“凝神地倾听”,“听出宇宙进行的声息”,徐志摩说“自己的幻想,感受了神秘的冲动”,于是“飞出这沉寂的环境”,在不同的时空维度上,展开诗意的翅膀:“最后飞出气围,飞出了时空的关塞,/当前是宇宙的大观!/几百万个太阳,/大的小的,/红的黄的,/放花竹似的在无极中/激荡,旋转/但人类的地球呢?”

这一节诗意喻全新,超越世俗。面对“几百万个太阳”,能够“飞出了时空的关塞”的,既非屈原的诗翼,也不是李白的仙思,包括闻一多笔下“神速的金乌”都无法在此相提并论。徐志摩按照他对于爱因斯坦相对论的理解,以“飞的那只眼睛”“全身在空间飞动”等科幻比喻,表现相对论中“光速”“四维时空”等概念,生动直观而又隐含着严谨的思维逻辑:“幻想我能在下一刻儿飞在地王星与天王星的中间,把我轻视的目光,远望着这一座人们以为了不得大的地球。”徐志摩在此明确了自己的“幻想”,这是可以进入中外文史研究、科技传播研究的一个“富矿型”诗学范例。

徐志摩在《我有一个恋爱》的结尾写道:“我袒露我的坦白的胸襟,/献爱于一天的明星;/任凭人生是幻是真,/地球存在或是消泯—/大空中永远有不昧的明星!”徐志摩式的“飞”就是“凌空”,这个科幻意象的思想根柢显然来自相对论,也标志着百余年前中国文坛形成的一种价值取向:从人生存在与宇宙时空的相对关系中,来探寻那普遍存在的哲理情思;而相对论的科幻魅力,对当下渐趋“数字化生存”的我们,又将潜涵或激发出多少“三体”般的科幻激情与诗学资源呢?这在由数据、算法构建的符码化、象征化环境里,当然会催生出新一代《女神》与《志摩的诗》——我们热切地期盼着。

(作者系中国人民公安大学教授)