当电流停止嗡鸣

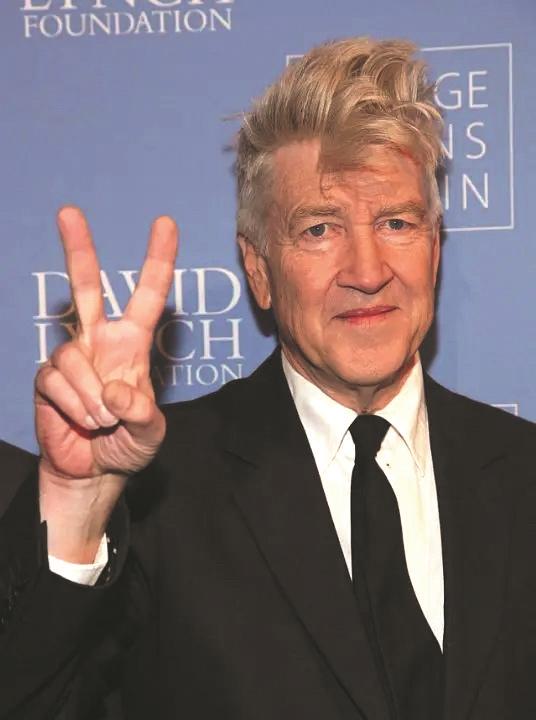

2025年1月,加州洛杉矶的山火已延烧数日,大卫·林奇(David Lynch)过世的消息混杂于好莱坞名人豪宅化为灰烬的传闻之中,有种烟雾弥漫的不真实感。这位电影世界神秘的“梦境捕手”,宣称以“画面和声音传递纯粹情感”为信条,坚持独立制作、最终剪辑权,拒绝为剧集提供封闭式结尾的怪才,那个执拗地在小镇别墅花园里埋藏谜题的人,已悄然隐入“林奇宇宙”之中。

电影行业一度在林奇的镜头语言面前失语,并创造“林奇式”(Lynchian)一词形容他的诡异风格。那是中西部城镇艳阳下超自然的迷雾,温暖小屋里杀手的耳语,废弃围墙后突然浮现的鬼脸,后院里带血的耳朵,草丛下聚集的蚂蚁特写,手持摄像机的兔头人身监控者,“美国式哥特”与“欧洲式荒诞”的后现代演绎幻化为失焦与过度聚焦的模糊画面。

你无法用道德化的“善恶”与“美丑”标准去评判林奇的意象,突如其来的死亡同样不能予以生为善、死为恶的区分。当锈迹斑斑的工业噪音与爵士乐低吟交织成永恒的休止符,林奇会怎样设计离场谢幕的环节?依然用黑色混沌中闪烁的火苗作为幕间转换的象征吗?

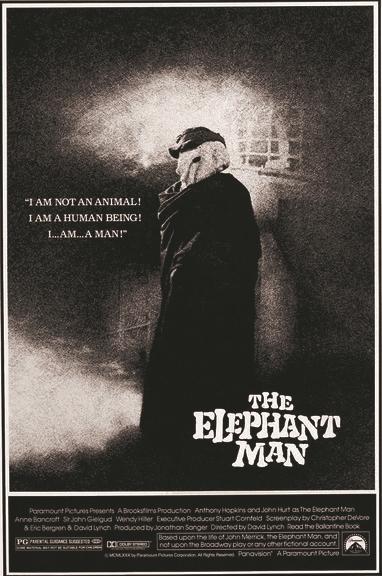

那一晚,我做了个诡异的梦。梦里,人们聚集在穆赫兰道尽头的路灯下,背景声音是《蓝丝绒》中恶棍弗兰克的嘶吼,人流缓缓涌向一家地下影院,没有座椅,观众就躺在铺满棉絮的地板上,一如《橡皮头》质感粗粝的布景。一台老式显像管电视的雪花噪点中,突然闪过《双峰》劳拉·帕尔默的鬼魅微笑。

死亡是林奇留给世界的最后一道谜题么?一场没有凶手的谋杀案,而所有观众都是共犯。或者,如林奇所说,“把目光放在甜甜圈上,而不是中间的空洞里”。

他死了?不,他只是终于把自己剪辑进了那卷永远循环的胶片。此刻,当他的烟头在某个异次元片场缓缓熄灭,是否会上演一场精心设计的“缺席式在场”?有如《穆赫兰道》里空荡的寂静剧院,《内陆帝国》里逐渐失焦的监视器画面。彩色糖果小丑(《蓝丝绒》)动情地演绎一首感人的曲子——《在梦中》,林奇单纯的歌词经由安哲罗·巴达拉曼谱曲——我们在美国版的超现实主义情境中陷入空洞的执念,忘了小丑只是在对口型,而林奇蹲在灌木丛中,用丝线操控一只知更鸟的标本,让它成为梦境光明的结尾。

“就像给另一个人讲梦,但无法让对方真的做梦”

林奇的个人风格早在上世纪六七十年代就显露端倪。他高中时痴迷绘画,决心成为一名艺术家,后来辗转进入宾夕法尼亚艺术学院就读。林奇用戏剧化的转变来描述他如何从绘画转向电影:1967年,他作画时产生幻觉,看到画中的植物在风中摇摆。他于是试着将绘画与动态影像结合起来,风格阴暗的《六个患病的男人(六次)》(1967年)就这样诞生了,时长57秒,赢得学院年度展览一等奖。另一部短片《字母表》展示了地狱般的学校和教学产业运转模式。他偏好黑色,创造出由人类四肢和其他生物体令人费解的结合所构建的形象,物种之间固有的界限消解了——所有生物都被描绘为能量场的组成部分。

不久后他申请到美国电影学院的奖学金,拍摄《祖母》:一个因为尿床受到父母惩罚的小男孩试着种植并培育出一位可亲可爱的祖母。今天看来,这部34分钟的短片像是欧洲新浪潮电影与超现实主义的古怪结合。

上世纪70年代,林奇进入美国电影学院学习。他借用电影学院的马厩作为影棚,东拼西凑出每个人都身兼多职的剧组,开始拍摄《橡皮头》。林奇从日落大道一家即将倒闭的工作室买回一堆二手器材,“所有东西都经过反复利用,被一丝不苟地搭建成公寓、大堂、剧院舞台、工厂、郊区房子”。他们用包裹在麻布袋里的玻璃纤维和毯子制作隔音层,还找到了婴儿的脐带实物。

影片断断续续拍了五年之久。当事人乐于回忆如何克服了资金短缺的困难。事实上影片叙事本身也面临收尾的困境。彼时林奇初为人父,而影片主人公亨利敏感、神经质,面对妻子诞下的畸形婴儿及女邻居的诱惑,像是个惊慌失措的外来者。林奇后来表示,他是在暖气片女士的灵感出现后才有了如何结束故事的明确想法。她的夸张妆容由林奇本人亲手上妆完成。他还为她写了主题曲《在天堂》。戛纳电影节的选片人看到电影片段,说这比布努埃尔还布努埃尔。

片中那个看起来会动的畸形婴儿几乎引发了所有观影者的不适。没人知道林奇是怎么做出来的!没有电影公司愿意发行这部片子,直到午夜电影计划的发起人本·巴伦霍尔兹出现。电影在午夜场电影圈很快建立了口碑,在洛杉矶新艺戏院放映了四年。那时的洛杉矶嬉皮文化盛行,反主流的年轻人爱好行为艺术、朋克摇滚,热衷于怪诞出版物和实验性地下文化。林奇被视为亚文化的一部分,库布里克也宣称喜欢这部电影。

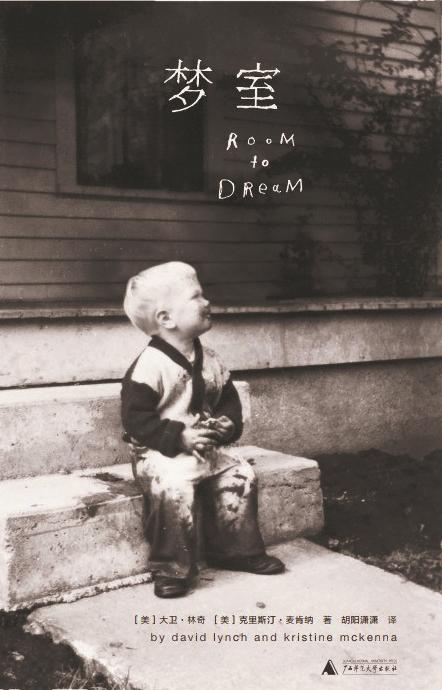

林奇的第二部长片《象人》在英国拍摄,基于一部已经成型的剧本,和许多知名演员合作,这在一定程度上中和了林奇的个人风格,相比张牙舞爪的《橡皮头》,《象人》显然更符合好莱坞的口味。影片收获8项奥斯卡提名,投资人梅尔·布鲁克斯认为这是布鲁克斯影业出品的最好的一部电影。

《象人》宣传期间,林奇在《唤风者》中饰演艺术家,他已显示出作为艺术家而不仅仅是导演的潜质。后来他又在多部影片中出镜,最近的一次是斯皮尔伯格的影片《造梦之家》(2021),林奇扮演一位好莱坞导演。林奇强调“氛围”和“灵感”,不如说是发现或发明不同事物之间隐秘关联的能力。他解剖鱼、鸡、鸭等,用它们身体的部分制作动物套装。他曾给洛杉矶市中心一处废弃的油井拍摄照片,盘绕的水管、水龙头、大型蓄水池,缀以池边整齐的铆钉,像一件巨大的工业艺术品。林奇在伦敦和巴黎办过画展,那些抽象画中变形的脸,扭曲的线条,涂了油漆的牛排和腐败的动植物构成奇特的组合,和他的镜头语言一样具有强烈的冲击性。1997年,他设计的功能单一的小桌子在米兰国际家具展展出,钢质地,简洁、工业化,有些只能放下一只意式咖啡杯。他与《形式》记者侃侃而谈,提及包豪斯的建筑师、美籍欧裔设计师们的代表作时如数家珍。此外,林奇写歌词,制作CD,有一部不是交响乐的《一号工业交响曲》。《世界上最愤怒的狗》系列漫画在《洛杉矶读者报》连载数年。

“这真是一个奇怪的世界”

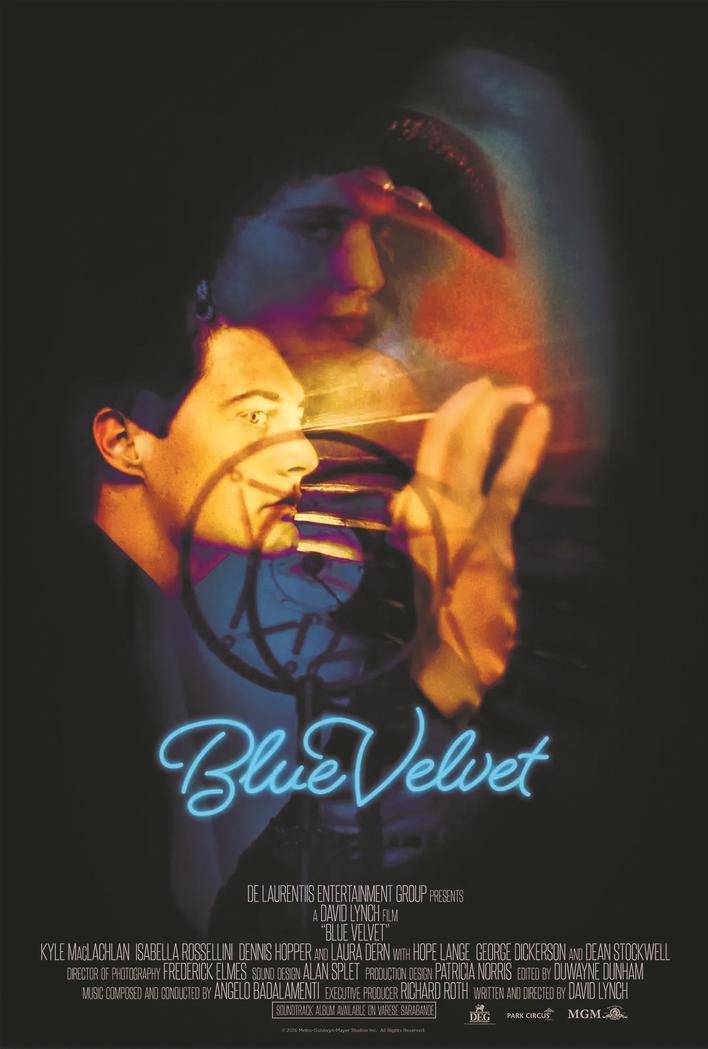

如果只能推荐一部林奇的电影,我选择《蓝丝绒》。

影评人加里·印第安纳将《橡皮头》称为“过去十年以核心家庭为主题最迷人也最吓人的电影”,《蓝丝绒》则进一步解构了小镇的平静生活。相关的美国大学毕业论文有上千篇,影评人认为其结构与后来许多政治影片如《战火之下》《萨尔瓦多》“地狱之旅”的模式相似,人物进入一个不受规则制约的黑暗世界。其主演霍珀评论“《蓝丝绒》揭示了整个美国的精神分裂症”,弗兰克是这种病症的具象化。影片亦可放在美国文学的脉络中进行解读。片中纯洁的小镇青年杰弗瑞对一桩潜在的谋杀案产生兴趣,在寻找真相的过程中,他发现了小镇祥和表面之下的罪恶,警察与毒贩之间暗通款曲,恶棍弗兰克以一种超凡的力量控制着杰弗瑞毫无所知的地下世界。弗兰克与酒吧歌女桃乐丝之间的扭曲关系也令杰弗瑞感到费解。杰弗瑞试图提醒人们凶杀案随时可能发生,但只有警察的女儿桑蒂能够理解他的不安和惶恐。这无疑是海明威《杀人者》中男孩发现邪恶,迫不得已与硬汉对峙的情境再现。当杰弗瑞再次潜入桃乐丝的公寓并与她结合,当他与桑蒂的父亲配合,在桑蒂面前假装若无其事时,他离开了原来那个光明的世界,成了黑暗和光明交界线上的“中间物”。

影片选角也是“林奇式”的。弗兰克由当时好莱坞弃用的演员霍珀饰演,后者刚从戒断中心出来,被称为“片场的定时炸弹”。而林奇看重霍珀身上“五十年代特有的反叛感”,那不是浪漫化的抵抗,而是无从解释的嚎叫。杰弗瑞由刚刚从影视学校毕业的凯尔·麦克拉克伦饰演。凯尔坦承那时的他十分青涩,对于林奇完全不按常理出牌的拍摄方式感到不安,他和扮演桃乐丝的罗西里尼面对霍珀时都心怀恐惧。这恰恰造就了林奇想要的效果。影片结尾知更鸟的“饰演者”则是一只标本,它本应象征桑蒂梦中的光明降临于现实之中,口中却衔着恶心的虫子。

和林奇的多数电影一样,《蓝丝绒》没有明确的时空范围,影片虚构了一个抽象的美国小镇。导演在视觉造型方面随心所欲,无意还原确定的年代。不过,“小镇”并非凭空而来,它与林奇1950年代在美国中西部小镇博伊西的童年经历密切相关。“回想博伊西时,我看到的是20世纪50年代那种心满意足、闪亮夺目的乐观主义。”身穿棉质衬衫的母亲微笑着端出滚烫的派;穿运动衫父亲在烤架上烤肉,工作日穿西服去上班。林奇认为那种微笑是虚假的,小镇亮着温暖灯光的房子里可能暗流涌动,不像表面看来的那样美好。

20世纪50年代对林奇来说也意味着自由的、不受束缚的气氛。林奇认为电视的出现让一切都均质化了。50年代,他去过的每个地方都完全不同,对初来乍到者来说那么新鲜、奇特。孩子们在几乎不受管束的家庭氛围中成长起来,林奇的小伙伴曾被自制的火箭炸飞了一只脚。

《蓝丝绒》弥漫着不可言说的不安氛围,同时,又如罗西里尼所说,“天真感”让电影染上了轻微的喜剧色彩。“电影中暴力重重,林奇本人却像清晨的阳光般,骑一辆粉红的自行车”,车把上装饰着彩条,口袋里塞满了M&M花生巧克力豆。“他快乐得那么真诚”——这也是许多与林奇合作过的人们的共识。他坚持强烈的“作者性”,却收获了很多长期的合作伙伴。饰演《橡皮头》中玛丽的斯图尔特参演了三部《双峰》的拍摄,“那是一种温和、私密的指导,让你感觉受到尊重。”“《双峰》迷”一定会对巴达拉曼魔性的配乐难以忘怀。《蓝丝绒》配乐同样出自他的手笔。脑洞大开的《双峰》第三季“回归”(2017)成就了林奇从影来的合作伙伴集体“返场”,此“回归”可谓一语双关。

艺术家身份之外,林奇还是一位“超觉静坐”推广者。他1973年起跟随玛哈里希·马赫西的门徒查理·鲁茨学习冥想,于2005年成立“基础意识教育与世界和平大卫·林奇基金会”。他的工作室墙上贴着“每天冥想,永不解释”的标语。他一段时间只吃同样的食物,在固定的时间去同一家餐厅喝咖啡。

林奇向来拒绝解释,他认为电影是一种“体验”。相比于语言交流,他更愿意和观众坐在一起,感受电影试映时影院里微妙的气氛。他接受采访往往顾左右而言他,一些记者对他的讳莫如深感到厌烦,认为他虚张声势;或为他辩护,称他经历了常人难以理解的失语期。林奇眼中的世界是神秘的,他的艺术表现方式不是揭示奥秘,而是呈现奥秘的不可解性。此外,他影片中体现出一种毫不掩饰的真诚,那些诡异的、可怕的事物,对于“树皮上的真菌、年轮里的虫洞”腐败之物的执迷,要怎么编织进他规矩的领带和衬衫里?

大卫·林奇擅长将现实抽象化,日常生活恐怖、神秘、令人不安的一面通过极具象征意义的画面、充满张力的音效、难以捉摸的剧情结构展现在观众面前。那通常不会带来令人舒适的观影体验,但却吸引你沉浸其中。影评人D.F.华莱士曾概括大卫·林奇的艺术风格:他的作品没有明确的企图,让观众抓耳挠腮地难受。它们像梦一样侵入人的内心。

林奇自传《梦室》的序言这样解释其作为传记的不可能性:“我们想完成一件确定的作品,最终也不过是向深潭中瞥了一眼。”那大概也是林奇本人对这个世界的认知。而我们面对林奇所构建的“梦室”,也只能是“向深潭中瞥了一眼”,那么,就让我们用“一瞥”而非阐释的方式去纪念这个无法完结的“梦境”吧。

(作者系对外经济贸易大学中文学院副教授)