一

“几年来,常是怀念着北方。人问:‘为什么?’自己也不大说得上来。有时想,恐怕是念北方的冷、北方的雪罢。”

农历腊月初八的上午,在宗璞先生的住所,中国现代文学馆的李博士正附在她的耳边,读《雪后》手稿的段落。宗璞先生的气色很好,精神颇佳,声音也清朗,只是听力略差些,要附在耳边高声说话。

“经过半年不安定的生活,总算定居在这亲切的土地上了。”

这“不安定”的半年,是在1946年。当年5月,宗璞先生从西南联大附中毕业。5月下旬,她随父母离开昆明到重庆。宗璞先生回忆,他们先从昆明走公路到重庆,在重庆候机一个多月。重庆天气酷热,每餐都要站起来去洗三四次脸,不然汗就会滴到碗里。7月下旬,她由重庆返北平。8月,父亲冯友兰先生赴美国讲学。秋天,她考入南开大学外文系。

李博士继续读道:“于是便总爱问人:‘怎么还不下雪?’天气一天天的冷,冷到人心底上,骨髓里,而我所盼望的一片洁白,始终还没有现在眼前。”

早些时候,中国现代文学馆举办了宗璞创作八十年座谈会,宗璞先生亲临现场。她当时说:“八十年,路好像很长,又好像很短,一下子就到了现在。希望自己的作品能做到雅俗共赏。”

《雪后》正是一篇做到雅俗共赏的文章。

“早晨,阴沉沉的。忽听见同学们喊:‘下雪了,下雪了!’狂喜涌上心头,可是,我却闭目领略了许久这愿望已成现实,而现实还未在眼前的快乐,我宝贵那时的心情,不愿即刻去迎接那飞舞的白花。”

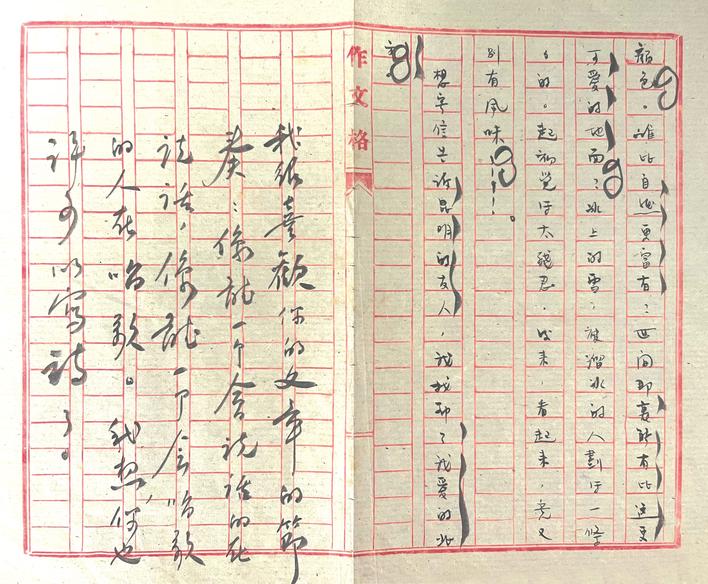

李博士一边读,一边告诉宗璞先生哪些是被李广田老师圈点过的。其实,通篇几乎都被李广田先生圈点过了,密密麻麻。

在《雪后》的文末,宗璞先生写道:“想写信告诉昆明的友人,我找到了我爱的北方。”旁边,依旧是李广田先生满满的圈点。

二

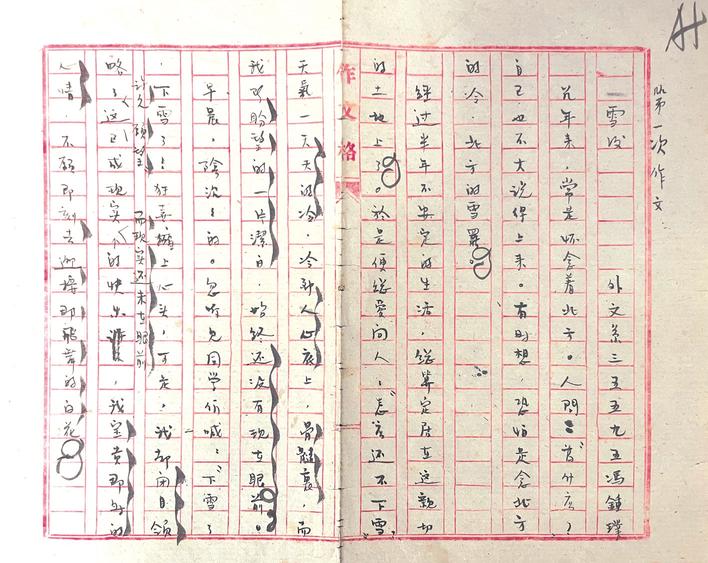

这部《雪后》是未刊稿,作于1946年冬天,手稿现藏于中国现代文学馆,被定为国家三级文物。手稿的第一行繁体竖排写着“雪后 外文系三五五九五冯锺璞”。我们来之前也讨论过,要向宗璞先生请教这个编号是怎么回事。

原来,1946年,当宗璞先生从西南联大附中毕业回到北平时,这一年清华、北大、南开三校联合招考,录取分数不等。宗璞先生报了清华,分数不够,被南开录取了。南开可能考虑到生源不够,又举行了一次单独招考。宗璞先生又报考了南开,结果也被录取。因为被两次录取,便有两个学号,宗璞先生选择了一个,即是“三五五九五”学号。

这次我们还带来了宗璞先生另两部未刊手稿《荒原梦》和《明日》,以及两部代表作《红豆》和《弦上的梦》手稿。在《荒原梦》和《明日》手稿上,写着“三七二〇一五冯锺璞”。这是她在清华大学的学号。

1948年3月,冯友兰先生结束讲学回国,任清华大学教授、哲学系主任、文学院院长,家迁至清华园乙所。宗璞先生回忆:“一九四八年,我参加了清华的转学考试,因为不急于工作,身体也不好,不能苦读,所以仍然报考二年级。”“最主要的是不必往来于平津途上了。”(《考试失利以后》)

宗璞先生在南开大学外文系读了两年。那时卞之琳先生教大一英文,李广田先生教大一国文。南开校舍在抗战初起时被日军炸毁,宗璞先生入学时,校园还很荒凉,大片毁于战火的废墟依旧在目,断瓦残垣,夕阳残照,被称为“南开荒原”。

宗璞先生很喜欢女生宿舍芝琴楼后面那一大片稻田和野地,在那里可以看见夕阳西下。她的作文《荒原梦》就是写这一带的景色,得了“A+”的分数。从学号看,这时她已转到清华大学。

我们这次带来的《红豆》《弦上的梦》手稿,是别人抄写的,每篇上都有宗璞先生的手迹。宗璞先生当时就说,这是姚老师抄的——后来才知道她口中的“姚老师”是姚谷音。

根据梅贻琦的日记记载,1943年正月初四下午3点,梅贻琦为徐毓枬、姚谷音证婚。《郑天挺西南联大日记》还谈到,当天郑天挺代表徐毓枬的家长致辞。徐毓枬是江苏无锡人,1935年毕业于清华大学经济系,之后赴英国剑桥大学留学,是著名的经济学家凯恩斯的学生。1940年获经济学博士学位,他回国后执教于西南联大和清华大学,著有《当代经济理论》,这在西方经济学的传播上是有划时代意义的。

三

在《雪后》手稿首页的最右侧,竖行题写着五个字:“第一次作文”。想来是作文发下来后,宗璞先生在上面写的吧?

宗璞先生发表的第一篇小说《A.K.C.》,原载天津《大公报》1947年8月13日、20日星期副刊,署名绿繁。题目“A.K.C.”是法文a casser的谐音,意思是“打碎它”,法文是宗璞先生的第二外语。小说中男主角送给女主角一件瓷器,上面刻着“A.K.C.”,但是女主角舍不得打碎它,就没有得到藏在其中吐露真情的信,两人因此而错过,成为终身之憾。

宗璞先生的第一篇散文是什么?

这次一见面,宗璞先生就问写滇池海埂的文章手稿是否在文学馆。根据《宗璞文集》“宗璞文学年表”,这是她1943年15岁的作品,“写滇池海埂之散文(佚题)刊于昆明某刊物,署名‘简平’。是为处女作”。她说现在所见的文章不是她的风格,想找手稿看一看。我们一时答不出,便说回到文学馆查后告诉她。

宗璞先生在2002年3月21日《野葫芦须》后记里写道:“我的第一篇散文,也是我的第一篇创作,写于一九四三年,写的是昆明海埂的夜。遗憾的是这篇文章找不到了。而那文中描写的月夜、海波和印刷用的发黄的纸仍在我眼前。”

在2014年12月12日《宗璞散文全编》序里写道:“一九四四年夏天,我在西南联大附中高中一年级学习。学校安排我们到滇池中间的海埂上露营,夜间有站岗、偷营等活动,得以亲近夜色。我非常喜爱月光下茫茫的湖水,很想站在水波上,让水波带我到很远很远的地方。我把这种感受写了一篇小文,寄给昆明的某个杂志。文章发表了,是在一种很粗糙的土纸上。那是我的第一篇散文。我没有好好保存它,现在已经找不到了。而那闪着银光的茫茫湖水却永远在我的记忆里。”

她在《道路》里也写道:“我在一九四三年作为西南联大附中学生参加童子军活动,到滇池露营,见月色甚美。回来写了一篇散文,投寄昆明一个杂志,很快发表。只记得刊物的纸张很粗糙、发黄,但它究竟是我的第一篇创作。”

翻看《宗璞文集》,发现宗璞先生在2005年7月8日补记的《题未定》里说:“一点说明:偶拣旧物,发现几张发黄的纸稿,纸边已残缺,字是竖行写的,细看是一九四五年的旧稿。这是我的第一篇小说,看来是想投寄某个刊物而未寄。” 而这旧稿是1945年10月12日稿。

经向《宗璞文集》责任编辑杨柳老师请教,宗璞先生是把一张旧报的扫描件发给她,标题是“我生平所最值得回味的事”。标题左上方标注“第四届征文拔萃之一”,文末是“利用了一个星期日写成 8,19,1945灯下”。

从这篇征文里“常常的想起有一个旅行,使我耽溺于这次旅行的余味中”“我摔了一跤,好几个月才好”等内容,可以见出海埂露营是在1945年8月之前——至少几个月之前的事。从“一年的学习又过去了,从今天起就可以尽量地玩一个长长的假期”“七月的太阳晒着,海水发亮,天蓝得像海底,躺在沙滩上,一手摸着水,一身摸着阳光,忘了一切”等内容,可以看出这是1944年或1943年的暑期。

宗璞先生1942年14岁,秋天考入西南联大附中初二,住校。1943年15岁,上半年因父亲往重庆、成都讲学,母亲往成都治病,借住在梅贻琦家中。同年8月,父亲母亲回到昆明,此年秋天她应该读初三。1944年16岁,秋天应该升高一,升学前的这个假期可能便是“一个长长的假期”。1945年她17岁,8月15日日本宣布投降。1946年5月,她自西南联大附中毕业。

结合宗璞先生自述“一九四四年夏天,我在西南联大附中高中一年级学习”,大致可推出滇池海埂露营发生在1944年7月,而宗璞先生在1945年8月19日星期日完成这篇“我生平所最值得回味的事”征文。

四

“‘壮游谁似冯宗璞,打伞遮阳过太湖。却看碧波千万顷,北归流入枕边书。’这是汪曾祺为宗璞写的打油诗。”在宗璞创作八十年座谈会上,中国作协原副主席陈建功回忆起20世纪80年代初,他与汪曾祺先生、宗璞先生一同参加太湖笔会并互相以诗赠友的佳话。

同行的保管阅览部的研究员邱女士,戴着白手套为宗璞先生展开汪曾祺先生的画作《紫色的瀑布》。这幅画是应宗璞先生嘱咐特意带来的,画上题着“宗璞补壁丙子杏花开时 汪曾祺”。

“紫色的瀑布”应该是汪曾祺先生对应宗璞先生的名篇《紫藤萝瀑布》特意画的。《紫藤萝瀑布》的声名远播海外。宗璞先生在《八十初度感怀》里有诗:“八千里外现紫藤,五十年前栽红豆”,这句诗对应的正是日本和新加坡学习中文的教材中有的《紫藤萝瀑布》和1957年发表的小说《红豆》。

作此画时,距1981年太湖笔会过去了五年。这几年间,汪曾祺先生已经赠送过宗璞先生好几幅图画了。这次我们在宗璞先生家就看到汪曾祺先生赠送的第一幅画,无论是构图还是装裱都朴素至极。

那是宗璞先生第一次向汪曾祺先生讨画:“不想一周内便来了一幅斗方。两只小鸡,毛茸茸的,歪着头看一串紫红色的果子,很可爱。果子似乎很酸,所以小鸡在琢磨罢。”(《三幅图》)随后,汪曾祺先生又给宗璞先生画了一幅牡丹图并题诗:“人间存一角,聊放侧枝花,临风亦自得,不共赤城霞。”此外,还有一幅水仙图和一幅写意荷花图。

而《紫色的瀑布》这幅画作是用形象来阐释宗璞先生的文字:“从未见过开得这样盛的藤萝,只见一片辉煌的淡紫色,像一条瀑布,从空中垂下,不见其发端,也不见其终极,只是深深浅浅的紫,仿佛在流动,在欢笑,在不停地生长。紫色的大条幅上,泛着点点银光,就像迸溅的水花。仔细看时,才知那是每一朵紫花中的最浅淡的部分,在和阳光互相挑逗。”“每一穗花都是上面的盛开、下面的待放。颜色便上浅下深,好像那紫色沉淀下来了,沉淀在最嫩最小的花苞里。”

《紫色的瀑布》中有着生命的光亮和喜悦,藤萝的紫色较凝重,也有淡淡的光洒在绿叶间,恰似瀑布缓缓流泻。

五

《雪后》作文的末尾,是李广田先生的评语:“我很喜欢你的文章的节奏:像听一个会说话的在说话,像听一个会唱歌的人在唱歌。我想,你也许可以写诗!”

宗璞先生说,她十八九岁时偶然写了一首新诗,因那时在南开大学就读,便投寄天津《大公报》,竟得发表,编辑是袁可嘉先生。那首诗是《我从没有这样接近过你》,发表在1947年6月20日天津《大公报》,宗璞先生时年19岁,署名“冯璞”。1948年10月24日,宗璞先生新诗《一个年轻的三轮车夫》刊于天津《大公报》,10月31日,她再于天津《大公报》发表新诗《疯》,这两次的署名也是“冯璞”。

宗璞先生说:“一九四八年我到清华上学,那时常写一点小诗,都是偶感之类,不合潮流。一次曾随几个同学到朱先生家,同学们拿出自己的诗作请朱先生看,我也拿出一首凑热闹。朱先生认真看了,还说了几句话,可惜不记得说的什么了。”(《耳读〈朱自清日记〉》)

朱自清先生是1948年8月12日去世的。秋天,宗璞先生经考试转入清华大学外文系二年级。《朱自清日记》从1924年7月28日开始,到1948年8月2日为止。朱自清先生看到的是已经发表的《我从没有这样接近过你》,还是即将在他去世后发表的另外两首新诗?

1941年10月下旬,李广田先生和朱自清先生在四川叙永相遇相识。朱自清先生在《新诗杂话》序里说道:“秋天经过叙永回昆明,又遇见李广田先生;他是一位研究现代文艺的作家,几次谈话给了我许多益处,特别是关于新诗。”

李广田先生在《记朱佩弦先生》里回忆说:“真正和朱先生相识是在三十年夏天,朱先生休假期满,由成都回昆明西南联大,路过川南的叙永。”“为了等车,他在叙永住了不少日子,我没见过几次,都谈的很愉快,主要的是谈到抗战文艺,尤其是抗战诗,这引起他写《新诗杂话》的兴致。”

李广田先生是山东邹平人,1935年北京大学毕业,抗战爆发后流亡西南各地,在一些中学和大学任教。1941年后至西南联合大学、南开大学任教。在南开大学任教期间,因参加反饥饿、反内战运动,李广田先生遭当局通缉,在天津难以存身。于是朱自清先生邀请李广田先生来清华大学中文系任教。1948年3月10日,朱自清先生在家里主持中文系第二次系务会议,决议增设文学概论课作为二、三年级的必修课等,由李广田先生负责讲授。

宗璞先生在《耳读〈朱自清日记〉》里回忆:“记得他去世前数日,父母到医院看望,也带着我。我站在母亲身后,朱先生低声问了一句:‘你还写诗么?’我嗫嚅着,不敢大声说话。他躺在那里,比平时更加瘦小,脸色几乎透明。那时我对死亡没有什么概念,只觉得父母亲的脸色都很严肃。五十多年过去了,我还记得那个院子和病榻上朱先生几乎透明的脸色。”

宗璞先生说,这部日记是朱自清先生之子朱乔森教授在化疗期间骑自行车送来的。读完全书,他已又住进医院。宗璞先生说要写一点感想,真写下来时,朱乔森教授已然作古。宗璞先生写《耳读〈朱自清日记〉》是在2002年5月,而朱乔森教授去世是在同年4月5日,我曾经在兰花厅为朱乔森教授送行。

李商隐是宗璞先生极喜欢的诗人。我发表过关于李商隐的散文,李商隐诗鉴赏也正在《名作欣赏》连载。关于《红楼梦》,我因为读过宗璞先生的《采访史湘云》,想来她一定是最喜欢史湘云的,一如周汝昌先生。不料宗璞先生一口答道“探春”,我还在惊愕之间,她随即问我最喜欢谁,我脱口而出“林黛玉”,宗璞先生什么也没有说。

六

《雪后》约作于1946年冬天,我也翻看了那个时期作家写雪的文章。

1947年2月11日,阿英先生在《雪的沂河》中写道:“整个河身一片白,南面有很大的雾气,隐隐地有些树木和幻境似的楼阁、亭台。河东岸的河阳镇的屋宇,也都笼罩在雪的光辉之中,一片白。沂河——成了雪的河流了。”

宗璞先生同阿英先生都在中国文联工作过。她曾回忆自己在文联研究部工作时的情形:“常常是办公室门一开,便出现他那圆圆的、慈祥——这两个字特别合适——的面容,总是带着微笑;声音总是有些沙哑,和我们谈着工作、学习、生活。”(《序钱晓云〈飘忽的云〉》)

还有,沈从文先生于1946年10月12日重写的《雪晴》:“我得看看雪晴侵晨的庄宅,办过喜事后的庄宅,那份零乱,那份静。屋外的溪涧,寒林和远山,为积雪掩覆初阳照耀那份调和,那份美,还有雪原中路坎边那些狐兔鸦雀径行的脚迹,象征生命多方的图案画。”

宗璞先生喜欢雪,她在许多文章中都提到过。

比如《一年四季》:“一转眼,在这校园里,住了将近一年了。先是雪如花,再是花如雪。”

比如《不沉的湖》:“我爱雪花,那轻盈的,徐缓地飘落下来的雪花。”

比如《红豆》:“那是那一年冬天的第一个下雪天。路上的雪还没有上冻,灯光照在雪花上,闪闪刺人的眼。”

她还在法文版小说集《心祭》序里写道:“后来学了一年法文,现在只记得Villon的一句诗:‘去年的雪今何在?’”

晚上回家路上,恰看到北京新闻《北京下雪了!今晚的雪算今冬初雪吗?》:“1月7日傍晚,北京延庆地区自北向南出现短时降雪天气,冬日氛围浓厚,也为今日‘腊八节’增添了几分意蕴。除此之外,北京城区多地也有降雪,多名网友都记录下了这一浪漫瞬间。”不禁想起禅宗里的一句话,“好雪片片,不落别处”。好雪片片,不落别处,落在何处?

□王 军