写跟内心相关的小说,用小说的形式完成人与人、人与自己之间的对话与交流

莉莉陈:最近陆续看到你在文学杂志上发表的小说,看上去像是一种回归。为什么突然之间小说数量增多,出现《走马灯》《裁缝》一类的写人的内心的小说?

海 飞:这几年我去当编剧,小说写得相对少。因为当编剧,连轴转,拎着个电脑四处打工,很像以前走街串巷的手艺人,所以就会觉得时间过得快。一晃就十多年过去了。这十多年我和文学之间的关系是若即若离,和影视界的交往却越来越深。但现在回想起来是终究不忍离开文学场,文学是我年轻时候的“一眼万年”。

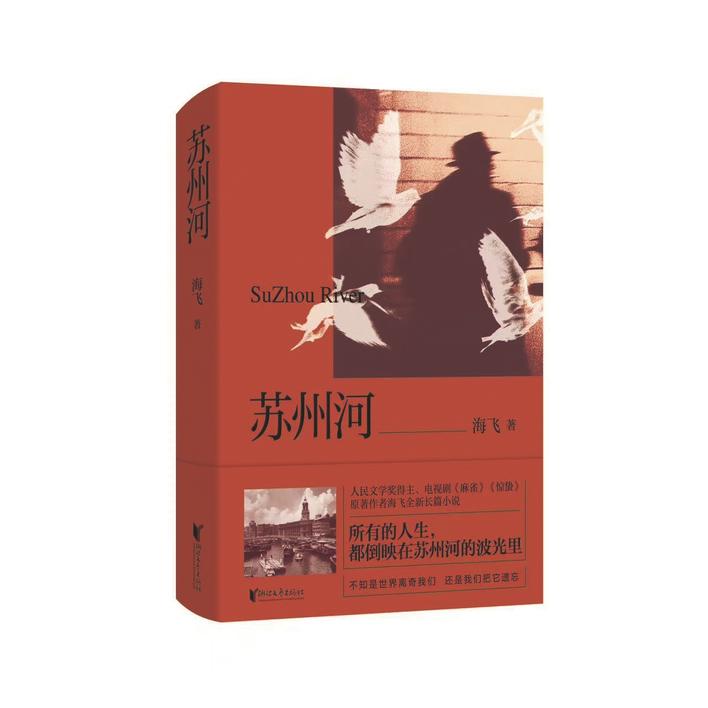

阴差阳错的2024年,我开始为长篇小说《苏州河》写番外《走马灯》,为长篇小说《大世界》写番外《我们就此别过》,另外又写了《裁缝》等短篇小说,甚至还做了一些写作计划。我觉得这样的写作状态是我的内心欢喜,但是影视剧本创作确实是一种不错的谋生手段,两者相辅相成,其实未尝不可。问题是,你的时间永远不够用,生活潦草,应酬变少,独来独往。年岁渐长,创作上少了些激情,多了些平淡。其实我更喜欢当下的心境,隔一段时间把自己适当地封闭起来,写那些跟内心相关的小说,用小说的形式完成人与人、人与自己之间的对话与交流。

莉莉陈:记得大概十多年前,经常在一些文学期刊见到你发表一些中短篇小说。想知道你走上编剧之路的分水岭是在什么时候?你如何看待小说家和编剧这两种身份?

海 飞:说到分水岭,这真是一个准确的词。应该是在2005年左右,我的小说数量开始增多,《看你往哪儿跑》《到处都是骨头》《干掉杜民》等就是那时候的作品。接着是《秋风渡》《往事纷至沓来》《长亭镇》……对我来说,这是一个最美好的写作年代。我有一腔沉迷其中的孤勇,让日常生活和虚构小说相互依存。这些小说是青年时代创造的精神财富,我感受到内心的踏实与妥帖。

但是到2010年开始,我又涉及了影视创作。我是从电视剧《旗袍》开始的编剧之旅,在剧本创作之余,每年会有一个“大中篇”小说发表。

说实话,剧作家不好当,不仅仅是体力上的辛苦。小说家和编剧这两种身份同时兼顾的个体并不多,典型代表有海明威、杜拉斯、张爱玲等人,特别像杜拉斯,她还是导演。要说我对这两种身份的看法,看上去从事的工作有许多相同的地方,但其实这两种职业完全不同。甚至有时这两种写作思维是“相反”的。但是这两种职业又都与文字相关,与故事相关,与文学性相关。特别是剧本创作,考验创作者的更多,除了需要有旺盛的精力以外,还需要有强大的故事架构能力,强大的刻画人物性格的能力,鲜明的结构设置,明晰的主题等等……

2005年已经过去20年了,我必须得承认那是我创作最快乐的时候。这20年日子过得太快,每天都在各种赶路赶稿。从来没有听说过喜欢在湖边发呆的人,会觉得日子是快的。也因为有大把可以虚度的时光,所以我们总觉得童年漫长。而写剧本拼的是体力,我不年轻了,现在的我希望剧本工作慢慢地减少。

莉莉陈:因为你的创作履历,我想你应该有资格来说说所谓严肃文学和类型文学。你是怎么看待这两种写作的?你写一部作品的时候,头脑里会有一种暗示:此刻我正在创作的作品是什么类型吗?

海 飞:我编剧的电视剧《旗袍》在2011年播出,这是谍战题材类型的作品。同年,我还写了长篇小说《向延安》,主人公金喜从想成为优秀大厨到成为顶级特工,属于谍战小说的类型。此后我又创作了《捕风者》《麻雀》《惊蛰》等谍战小说,2017年以后我又陆续写了“古代谍战”《风尘里》《江南役》《昆仑海》……所以我觉得这些小说划归为类型小说是无可厚非的。

但是不论写作的题材如何变化,我始终是在写人,是对人的精神世界的探究与剖析,写在不同时代与环境下,人性之中的良善与阴暗,纠结与挣扎,困境中对自我的认知,对人生的突围。我在小说创作中乐此不疲,细枝末节都展现出对人性的迷恋。接下来的“迷城”系列,是写罪案悬疑的,应该是我今后重要的创作方向。

这两种文体,既截然不同,又有着太多的共通之处。我只能说,类型文学和严肃文学的界定,对写作者来说本身没有意义,或许对评论家是有意义的。因为你永远搞不懂,严肃文学杂志上发表类型文学,这究竟是类型文学严肃化了,还是严肃文学类型化了?如果要延伸到广义,我觉得好的影视作品中,好的通俗小说中,其实是有很强的文学性的。比如在我眼里《漫长的季节》就是用影像在进行一次文学创作。贾樟柯的许多电影也是如此。

所以,在创作一部小说时,在我眼里就仅仅是一部小说。但在写作过程中,也能明确地预判,这部小说会被人划分为严肃文学还是类型文学。

小说、影视、戏剧……艺术之间是路路相通的,是有共性的

莉莉陈:你觉得小说和剧本这两种文体有哪些不同?

海 飞:写小说是令人愉悦的,也是我愿意沉迷的一种工作和消遣。小说创作过程中,除了虚构、搭建故事时的快乐,你还会沉浸在语言的狂欢里,这样的气息与氛围令你着迷。写小说只用对自己负责,是一种个体行为,只要不触犯一些禁忌,你想怎么写就怎么写。而剧本不是,你自己写一个剧本,最后可能不能投拍,一年写下的几十万字,也就有可能付诸东流。

此外,剧本需要有强大的故事,特别是电视剧本,主要靠对白来推进故事,所以编剧将会是主创里的主创。影视剧是一个综合性的艺术创作,大家需要群策群力,共同创作一部作品,因此片方和主创会提出一些意见。这些意见未必完全正确,但我想没有人抱着想把它搞砸的出发点来刻意挑刺。最近我的一个剧本,需要推翻做大量修改,不是因为写得不好,而是因为市场对剧集长度的要求已经有了改变。我觉得这不是问题,而是应该服从的商业规则。不抱怨、不放弃的同时,也使得编剧这个行业,成为了一个苦差事。

对我来说,这两种文体都有涉猎,也都有自己的判断和经验。风景虽然各不相同,但终究也还是风景。在剧本创作中贯彻小说的思维,可使人物更“深”,达到情感上的极致;而在小说创作过程中用剧本的思维去架构故事,可使故事结构、人物关系更加扎实。小说和电影是留白的艺术,很多东西要去意会;而电视剧是要写“满”的,要说明白才行。重要的是人物的情感和心灵,以及如何通过丰富的细节去夯实作品。

莉莉陈:你觉得什么样的小说或者故事,跟影视的关系会更密切?

海 飞:和影视相关的小说,确实是可以定制的,就是说创作初期就有意识地往影视改编的方向去考虑。但这并不是说故事复杂就可以,而是人性复杂才行。如果是人性复杂,人物关系精巧,故事构架扎实,反过来说这其实也是好小说所需要的。所以,艺术之间是路路相通的,是有共性的。

我私下里以为,小说创作要向各种艺术门类学习,包括音乐、舞蹈,美术,包括当下的通俗小说、网络文学。有时候你因此得到的滋养,或者学到的东西,也许比去学习名著得到的更多。

还有一个理论,就是对于读者来说,他们需要怎样的小说或影视。可以总结的是,好小说不一定适合改编成影视剧,但是名著或者经典大部分已经或者将会改编成影视。文学与影视,在我眼里是两条奔涌且相互交汇、又会出现分叉点的艺术大河,它们延续着各自不同的艺术特征和内在规律发展,又相互交融与碰撞。特别是在当下,小说按照它的常规路径向前缓步前行。而音频故事汇、网络小说、动漫游戏、剧本杀充斥的时代,故事作为一种商品被不停地消费。影视剧本,恰恰是小说和故事之间相依存的一种中间生态的文化商品。

总的来说,文学和影视都是为人而创作的,是让人去了解人、观察人、发现人的一种艺术。无论小说还是剧本的创作,说到底还是要从人出发,为阐释人性而服务。

莉莉陈:一部小说如何改编成剧本,网上有顺口溜:“变格式。留对白。加动作。删心理。定人物。磨线索。改节奏。换风格。”个人觉得影视的趣味在于观众通过观察人物的行为去理解他的内心想法,小说读者习惯的却是直接从文字中倾听人物的内心想法。你觉得从小说到剧本的改编过程中,有哪些重要事项值得我们注意呢?

海 飞:三个点。一,小说有没有好的立意及切入点,有没有好剧的品相。二,小说有没有十分牢固的故事架构和走向,以及十分精彩的人物关系。三,小说有没有频频闪现的新鲜感的故事桥段。如果这三点都成立,那么这部小说基本上是可以改为剧本的。

至于剧本改编过程中,有哪些重要事项需要我们注意,这个话题有点儿大了。很难说得清。我认为一个好的剧本,那一定是干净,饱满,接地气,有力量的。新意,非常重要。电视剧做到今天,我们甚至不得不放弃好看但老套的剧情,换句话说,视觉冲击力和新鲜感要同时具备。同时,需要体现人性的复杂和真实,好的情感纠葛和人物关系往往会给观众留下唏嘘回味的空间,大大提升剧的品质。我始终记得莫言在高密的文学艺术馆里的题字——“把坏人当好人写,把好人当坏人写,把自己当罪人写”,事实上,这对剧本写作同样适用。

莉莉陈:2024年你有两部小说被搬上了舞台,你也曾经提出过戏剧与小说的关系,想听听详解。

海 飞:可能是种在血液里的因子吧,我小时候看过一些越剧,但谈不上热爱。我年轻时生活所在的诸暨县,以及周边的县市,都是被越剧所笼罩着的。那时候我不是十分热爱,就是因为我觉得越剧节奏太慢,情节太少。比如《梁山伯与祝英台》,你仔细分解故事后,才发现原来没讲什么大事,就是一对恋爱中的青年男女因为父母不同意分开了,然后梁山伯死了,祝英台嫁人的途中经过梁山伯的坟墓,双双化蝶。但现在再来细听,发现了其中的韵味和美,或者说细节之美。这可能跟年龄有关,年龄越大,更愿意接受慢一些的东西。

所以我在想小说是不是可以学到戏剧中的一些闪光的东西。比如戏曲或戏剧那么慢,剧作家是如何对故事做取舍的,如何来把握节奏的?这在小说创作中也是十分重要的,因为我从来没有觉得,把中篇小说的字数拉长,就能算是长篇小说。

一个特别偶然的机会,东方艺术中心的雷雯总来找我,说要把小说《向延安》搬上舞台。浙江话剧团也因熟人牵线,要把小说《苏州河》搬上舞台。这两个话剧都是在2024年完成的,因为是话剧,就需要写很多的台词。这些台词我写得很过瘾,因为必须讲究,所以就需要细细推敲。后来我又想,小说是不是可以仅用台词就来串起整个故事,小说是不是可以写成话剧的形式,比如我现在就开始写一部叫《探春》的小说,这部小说和常规的小说会不一样,一会儿是第三只眼的描述,一会儿是大段台词……另外我还发现,其实剧团生活大部分作家不了解,剧团生活是很有意思的。演员是在台上演别人的人生,在台下演自己的人生。

野生的好在于“野”字,野就是一种蓬勃之力量

莉莉陈:你曾经说过你属于野生的一类作家,那么你又是怎样去学习、融汇,努力地去讲好故事?

海 飞:我从小读书比较杂。我的外婆家在上海的弄堂,是特别接地气、特别民间的。我舅舅有很多书,比较杂,传统文学、经典文学和故事类、章回小说、评书等等什么都有,这些书都放在阁楼上。比如《金陵春梦》,我记得是六卷本。比如《我的前半生》,比如《侍卫官杂记》,也比如《古都·雪国》……外婆家的阁楼,于我而言是照亮我心灵的最初的一道光。那时候我从没想过要成为一名作家,但无意中这些读物影响和滋养了我。就像无意中种下一棵树,后来却恰好可以在树下乘凉。我曾以杂食动物和野蛮生长概括自己的写作,是非典型性写作的一类人。

像我这样的创作者,因为先天薄弱,比如没有受过良好的中文教育,就需要后天去补。首先得分析一下,哪些故事是天下流传的,就知道读者需要什么样的故事。所以,我相信《山海经》《搜神记》《聊斋志异》以及众多公案小说,都为本土悬疑推理小说创作提供了不竭的灵感源泉和取材富矿。这些作品的中国元素又都归于同一河流,融入中国传统道德和价值观。从讲故事的方法来说,古典文学和民间文学已有详尽的体现。我现在又开始重读《聊斋志异》,去拆分蒲松龄老先生短篇的构架与技术。我觉得这样的作品迄今仍有生命力,在我有限的认知里,四大名著都是以故事见长的,《聊斋志异》也是以故事见长的,所以讲好故事很重要,讲不好故事就需要其他的“花样”来凑。

回过头来想,我需要学习名著和经典小说,这些作品中一定有好的地方。但是对作者而言,更注重的应该是分析和思考,比如像《哪吒1》和《哪吒2》的导演饺子,在艺术界中,这样的人就相当于是野生的。野生的好在于“野”字,野就是一种蓬勃之力量,想想野火的力量有多大……所以在我眼里,小说也可以野一点,俗一点。野,并不是野蛮,俗并不是庸俗。

虔诚心态下的写作,会产生一种能量,这可以说是一种文学理想

莉莉陈:我发现你正在进行的是系统化的写作,比如你会对你创作的所有小说,提出“故事海”的概念,在这个概念下,你又把所有的谍战类型的小说,称为“谍战之城”系列。把所有写罪案推理的小说,称为“迷城”系列。这种写作似乎有着商业写作的痕迹,你为什么会如此热衷地想要去强化各种概念?

海 飞:形成一个写作概念,确实更容易打上商业写作的烙印。但是我这样理解:强化概念是虔诚的一部分,我甚至不怕你笑话,想要写一幅“戏比天大”的字挂在墙上,这是因为我从2024年开始涉足了舞台剧的创作。虔诚心态下的写作,会产生一种能量。这可以说是一种文学理想。

比如把谍战小说全部收归到“谍战之城”系列中,根据小说《醒来》改编的剧集已经在拍摄中,导演是赵宝刚。根据小说《捕风者》改编的剧集也即将开机。新的长篇小说《大世界》是一部大群戏,众人都在小说中成了自己的主角,塑造生动的人物群像成为这部长篇的特色。我是这样理解的,在我们的人生之旅中,每个人都是自己故事的主角。在《大世界》中,我也试图让每个人物的故事平分秋色,各有精彩。

至于“迷城”系列,是因为我参与策划的小说《算账》,和我个人创作的小说《台风》,分别进入了芒果TV和爱奇艺的改编序列中,于是萌生了写系列罪案悬疑小说的念头,也因此而确定了“迷城”系列这个概念。我喜欢写罪案,是因为觉得我们每个人心里可能都住着一个“心灵警察”,对“罪恶”的事件有自己的“审判”。我想把这种虚构的秘密无限延伸。这个世界上,奇怪的、隐秘的事情还有很多,只是我们不知道、不探究、不了解。所有事物,我们能看到的都只是冰山一角。

“迷城”系列,是我关于城市秘密的一种想象。我在南方长大,对县城和乡镇非常了解,也非常迷恋,所以希望我小说中的故事,能发生在江南或南方县域的人文气息中,剖开人性之中深藏的善与恶。

中国有两千多个县,它们多带有一些相同的气质。而南方的不少县城,大体是相同的布局,差不多的路名,有好多县城都会有一条江穿城而过。都会有一条胜利路、红旗街或人民电影院、人民医院……明确南方这个地域界定,一方面是我熟悉它,另一方面我也想把它变成我个人写作的一种印记。南方的县城,一些企业、商场、基础设施是相同的,比如都会有一个不大的广场,有老房子正在改造等等。既然这是我们共同的认知,那么读者也会希望在小说中见到他们所熟悉的南方县城。所以“迷城”系列,写的不是大城市,而一定会是南方县城。而由此开展的“迷城”系列小说,有即将完成的,也有正在酝酿的,更有列入写作计划的。

莉莉陈:你对当前的小说创作有什么思考?最近有什么创作计划?你现在的写作状态是怎样的?

海 飞:我写了一部小说《一个人四海为家》,是跟木雕有关的故事。大概在两三年前,我疯狂地迷恋上了木雕。小说中我让一个木雕的将军复活,像佐罗一样每天晚上纵身入市,去行侠仗义,这大概也可以理解为现代聊斋。

《聊斋志异》中的很多作品已经改编为影视,比如《倩女幽魂》《画皮》……我突然发现,蒲松龄的小说让我产生了更大的想象力,让我进入一种如太虚幻境一样的空间。

现在我经常与搜罗的这些木雕为伍,经常拿软布擦拭,我发现它们其实是活着的,是有生命的。比如在花板中,就有《三英战吕布》《三娘教子》等古典的戏曲故事,有《白蛇传》《七仙女》等传说故事,那是不是可以理解为,木雕其实也很文学。我在与它们凝望的时候,就觉得自己生活在故事里,就觉得我需要不停地写,不停地去传达,讲好我所想要讲的故事。我觉得这是使命,这是对文学和故事的尊重,虽然听上去有些太过矫情。

日子过得越来越慢,写作也就变得越来越从容。很多时候我喜欢独处,写作到快乐时,会在书房里不停转圈,嘴里念念有词,脑子快速运转,各种思绪和想法跳出来。我觉得这很好,这让我没有远离小说场,就像当初当兵时一样,觉得自己还在部队里。

我看当下的小说不多,是因为编剧的工作占去了我大部分的时间。但是凭着直觉,凭着我浅薄的未必正确的认知,我觉得包括我在内的许多小说家创作都有些陈旧了,停留在以前的对世界,对人生,对任何种种的认知里。一位年轻的小说家看了我的小说后,说有“爹”味,这让我警惕,我是多么的不自知,如果不是一语点醒,我会继续自以为是,故步自封。我说这些的意思是,小说肯定需要一场革命。但如何革命,谁知道呢。

我总是有一些奇怪的想法和念头冒出来,想去写各种不同的文体,我觉得这是有意思的。我甚至在尝试着把小说和诗放在同一个作品中去书写。这个计划正在付诸实施,就是觉得好玩。我知道我的诗肯定不好,但这又有什么关系呢?这种心态就像看惯了西湖,想去看看泰山。看过大海,想看昆仑。但是话说回来,我的写作念头,又随时会被掐灭,随时又滋生出新的,如此往复。我喜欢养故事,就是一个故事先起个头,或者想一个大概走向,放着不写,让它在时间的深处发酵。有什么新想法,随时在文档中添加,最后觉得完全有写的冲动时,我再去写。

我正在写一个新的长篇,已经接近了尾声。这部小说是写南方县城的,有很多县城的生态,调动了我所有的县城生活经验。我很喜欢。