一

我总觉得黔西南的黑暗中,正在变幻着更遥远的那盏灯。我对于燃灯有一种炽热的向往,有灯的地方,无论在何乡何壤都有一种磁场引领我往前走。灯,从古到今都是因为燃烧而从黑暗中升起,灯的功能就是照亮灯下人们的生活。油灯,在黔西南州的安龙县有着一个传说。住在这里的人们世世代代地讲述这个添油的故事,成就了从历史中汇聚而来的汹涌波涛。要寻找到故事的源头,当然是行走,最好的安排就是在安龙的夜晚,去寻找添油的记忆与传说。安龙的夜色仿佛是从添油过的灯芯中闪烁而出,又开始在夜色中流动的一束光彩,它细小如白天在山坡上看见过的盛开的米粒般的鲜花——那一小片野花是金色的,我叫不出名字来。

无名的野花,看上去平凡细小的花冠上的金色,是前世的油灯吗?朝着浓郁的夜色往前走,恍惚间,我仿佛看见了安龙的油灯,数之不尽的一盏盏灯芯朝四野弥漫着光亮。哦,如果我没有猜错的话,我已经到了源头。

那些左手拎着灯笼,肩担着桐油篓的差役,每夜都要朝府衙里走来——这是从贵州兴义府中走出来的两个差役。贵州兴义府的府治所在地,正是今天的黔西南州安龙县。知府张锳守望相助的那条添油之路,就是从这里走出来的。我在寻找知府门口那条铺满古沙石块的小路,这条路曾经是知府张锳走过的路,也是后来者张之洞走过的路。路的两边是庄稼地,我走过时,庄稼地上的玉米笔直地迎向天幕,我还看见了七月的向日葵在热风中微微地摇曳。我猜想着那个时代的人,身上穿的衣服鞋子都是那个时代的潮流,我只能凭着当时的影照、画像和书籍去猜测,距离我如此遥远的那条知府门外的沙石板路的原貌。

读书这件事,对于所有人来说,都是大事。自从降临人世之后,等待一个牙牙学语孩童的就是读书。因此,想象那一盏盏油灯下读书人的生涯,对我来说并不艰难。母亲站在井栏边洗干净了那只空了的墨水瓶后,擦干净里里外外的水汽,拎起油壶往晶亮的玻璃瓶中加油,将一根棉线做的灯芯穿插在瓶盖里——这是我童年时光的油灯。天黑下来时,母亲便划燃火柴,点亮了油灯。对于油灯,我们这一代人是有记忆的,所以,在今天黔西南州的安龙,当我从正在茁壮成长的庄稼地的小路上走过去时,我想寻访到张锳任知府时面对的那个时空的天与地,探索出另一条通往历史的秘径。走在路上时,我的视线不时被一只只迎风飞过的雀鸟带往天空,我想象着当时的张之洞:他出生在贵阳,4岁时来到了兴义……这段时光如此葱茂,犹如刚刚从冬日中过渡而来的春天的故事。

二

空气中倒映着浓郁的水的模样,有水有山的地方,大地充盈着无限的生机盎然。白昼之后,是漫长的黑暗,在这样的时间里,不同的人都在消磨着不同的光阴。从古到今,读书人驻守着长夜,面对一盏灯,无穷无尽的时间逝如烟火人间。读书人驻守着四壁时,突然间就听见了添油的呼唤声:“府台给相公添油啰……”这声音穿过了一道道门槛和帘子,读书人拉开帘子的响声,虽然时光久远,却像是刚刚发生在昨夜。事实上,历史上的每一个传奇,都是我们的昨天。

张锳在道光二十一年(1841年),来到了贵州兴义府。当我面对这段时间时,我更愿意用自己的感受力去想象历史和现实的真相。张锳本就是一个读书人,他来到兴义做知府后,开始巡查的就是读书人所需要的学堂。除了扩建原有的珠泉书院外,还要在府城东西两道门前再建学堂,让更多人有机会跨进读书的门槛——这是张锳来到兴义府后的梦想和现实。读书人的天下,也就是拥有学堂油灯的世界。

在任何时代铸造育学之梦,都需要一代又一代人的倾力而为。为此,在之后的时间记忆中,我们看见了在早晨涌来的阳光下,张锳以自己先捐俸银1000两的热诚之心,带动当地士绅捐银2000两……白花花的银子,既可以让人度过生活之艰辛,也可以造书院和学堂。

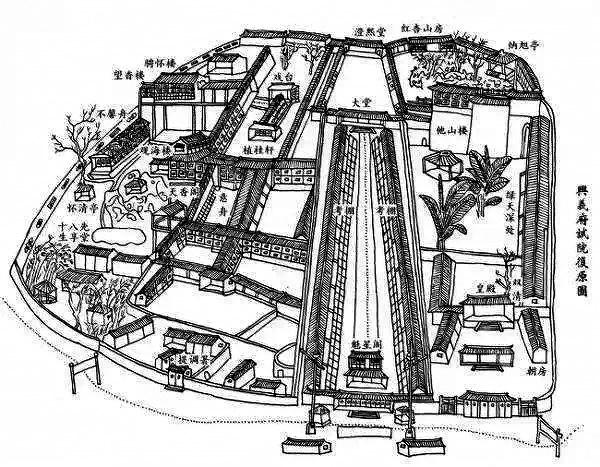

何谓书院?就是安放人心的地方。人心是什么?是千古之忧之上,飞翔于黑夜的思想和光芒所向。书院,需要安放书籍和人在此修炼的精神、知识结构。当我走进今天的加油书院时,我突然意识到我似乎是来此寻找灵魂的。在加油书院中寻找到了我的灵魂后,我才有力量去寻找“添油劝学”中的灵魂。在兴义府张锳时代兴建的兴义府试院中,我似乎又嗅到了空气中的书香味道。在有房舍209间的试院,我看见了辕门、告示房、提调署、学公所、魁星阁、大堂、二堂、天香阁、植桂轩……

走着走着,我竟然在一个小铺子里看见了旧时的油灯,这是安龙的旧店铺,在中央的一间光线暗淡的房子里,旁边的店铺有的关门了,有的挂着衣服,有的在做烧烤店。我是穿过马路时突然间发现了放在门口的一盏油灯的,便走了过去。店铺里是一位中年男人,他似乎看到了我眼睛中的寻找感,说:“你看吧,我店铺里油灯最多,怎么样,若是喜欢,有缘的话带盏油灯回去……”他的话中虽有商业气息,但我能接受,因为我信奉油灯,尤其是信奉这片土地上的添油传说。而且,对于用过的旧式油灯,无论是不是张锳时代的,我都有一种从内心中升起的信仰。这店铺中的每盏油灯,都闪烁着过往时代的光亮,都曾经被人点亮过。是的,我想带走一盏灯——这个愿望,在我走进店铺时就已经萌芽,现在终于到了挑油灯的环节了。店铺里有多少盏灯,我没有数过,但我知道这一盏盏灯都是从时间那边过来的。

在这一盏盏油灯下穿行,需要多少代人的记忆啊!我带走了一盏油灯,从添油的传奇中。那天晚上,我灭了灯,看着那盏油灯,我想,如果我安静下来,就一定会听见知府里的人,拎着篓子里的加油壶走过来时传唤的添油声……

那一夜,我点着油灯,看完了箱子里随身携带的一本书。我是真心想在添油的故乡,感受前世的一盏油灯照亮我自己的过程。幸亏有了这本书——我带的书是《新华字典》,老式的,现在中小学生还放在书包里的《新华字典》。有时,我就喜欢带着字典出门,这是一本陪伴我青春岁月的老物件。老派的物件,包括这盏油灯,都是我喜欢的,也将陪伴我从今天走向未来。

三

张之洞4岁时来到了兴义,他从小就看见父亲张锳在油灯下读书,也亲历了父亲扩建书院的历史。年仅4岁的张之洞也会有一盏属于他自己的油灯……我在面对黑夜的游历时,想象着这一切。

年仅4岁的张之洞被一盏盏油灯所照耀的眼睛,穿过了无数通往长廊书院的时间,他的童年跟随着父亲的影子。尽管他还是一个幼童,但人一生最重要的心灵的滋养,都来自童年。也可以这样说——你拥有一个什么样的童年时光,就很可能拥有一个什么样的未来。那时候,他似乎就像在陪同着兴义的茶树、银杏树、黄葛树成长着。在父亲的影响下,他从小就接受了诗学的教育,传说在他11岁那年,他题写了《半山亭记》。这对于历史来说,是一件充满了诗韵和内心锦绣的大事;而对于年仅11岁的张之洞来说,从那一天开始,世界的尽头,是他必须走出去的探索之路。

在荷花正绽放的7月,我们朝着飘忽着莲花荷池清香味的长堤往前走,无数的旅人是来看荷花的,也是来寻访《半山亭记》的。我尽可能缓慢地移步,年幼的张之洞与这个世界的联系,就像云霞覆盖的小荷才露尖尖角上的苍茫。我被这种巨大的苍茫所笼罩着,来历不明的忧伤让我放慢了脚步。11岁的张之洞撰写的《半山亭记》就在前面,在路上,我遇见了张锳时代的文人墨客为半山亭书写的楹联。

那些忧怀中涌来的对于万水千山的追问,那些悬于半山亭的时间,在我看来,已经被千万遍的闪电和暴雨朗照洗礼过。只有经得起时间磨炼的时间才是真实的。我走进去,就像是在寻找,又像是在11岁的张之洞的《半山亭记》中游走。他在距离我们遥远的时代,用他的笔描述了兴义府外面诗画般的美境。这是一篇散文,文字优美,视野开阔,用近千字的语言表达了他成长期的自然生态。从他的文字中我似乎读出了他对父亲张锳的尊重和仰慕,在不长的语言中,起伏的湖水莲花、堤外的远山树叶碧天都尽收他眼底。《半山亭记》有四季的变幻无穷,在变幻中的张之洞似乎已经看见了自己漫长的远行。

18岁将出远门,1855年,是张之洞从兴义出发的时间。他带着墨卷,里边有他12岁时撰写的《天香阁十二龄课草》,当然还有11岁时的《半山亭记》。他将奔赴未来,他留下的幼年和青春期纪事,就像添油时发出的火花。很多年过去了,我正在走的路,想必是年幼时的张之洞走过的路。这条路正被新的旅人走着,他们是迎着添油的灯光而来的。我们已经进入了21世纪,随着智能时代的到来,我的灵魂似乎无法跟上那些加速的列车速度。所以,我希望寻找兴义府的油灯。从添油到加油,这也是18岁的张之洞从兴义府走出去的那条路。

几个年轻的旅人站在《半山亭记》石雕前,一个男子默念着,另一个男子正在拍照。他们正在研究张之洞11岁时写出的那个世界。从那个世界到今天,我们的生活已经发生了多少变化。人越来越多,拍照者似乎想真实地再现出张之洞的墨迹弥漫,而默念者却想追着语韵到达11岁的张之洞的时态深处。

四

我们拾步登上万峰林山时,正逢太阳升起。尽可能地缩短旅游者与自然风景的距离,是现代旅游开发者力图做到的。我为什么要站在万峰林说添油的事情?是因为我刚经历了被添油的又一夜。

自从入居黔西南以后,每夜我都放一本书在桌前。为了寻找书桌,我换了两家客栈,直到第三家时,我才找回了我心仪的书桌,便想着,如果我来黔西南开一家客栈,一定就叫“添油客栈”,而且每间房子都配上油灯,晚上一定会模拟着很久以前的添油声音:“府台给相公添油啰……”待这声音起伏跌宕了一阵后,灯就亮了。我想,总有人会替我实现梦想,开一家“添油客栈”。

我在第三家客栈中终于找到了我喜欢的书桌。总还是有我这样需要书桌的人,如果在客居的夜晚,在油灯下读书写作,我想,这将使我走得更缓慢些。

无论是古代还是现在,许多重要事情都是在黑夜计划的,就像当年的兴义知府张锳,也是在黑暗中的一盏油灯下,用一个读书人的胸怀,寻到了给读书人添油的人,还有一座又一座书房的风水宝地,以及通往一个辽阔疆域的关于人的心灵史记。黑夜中如果每个人面前都有一盏灯,那么,无论多么艰难而焦虑的身体和灵魂,都会被油灯引往向上向美的境遇。

第三家客栈的每间房里还有书柜,里边放着几十本书。客栈是一个年轻人开的,他告诉我,他喜欢读书,是从江南一座水边的城市过来的。他起初是来旅行的,后来突然就不想走了,就在万峰林山下租了民房,开了有9间客房的小客栈。他为每间客房都备了书,还定制了老式的书桌……他一边说一边推了推眼镜,我便跟他谈起了张锳时代的添油传说,他的眼睛越来越亮——我感受到了某种力量已经在召唤这个年轻人。

站在万峰林山的岩石上,我看见了山下的村庄,还看见了我住的客栈。我深信,所有的传说从时间中来到我们身边,它们是有魔力的。油灯下读过的书,会陪伴我的旅行,也会一次次地回到时间中,回到张之洞的成长之地,以及他后来走出去的路途。张之洞在他18岁离开兴义之前,所接受的文化和自然的教育,对于年轻的他来说,意味着什么?从古到今的人,都离不开一盏童年时光的灯,无论这盏灯是从哪里升起的。灯光下的时间,除了春夏秋冬以外,还有昼夜交替的幻影。在张之洞读书成长的时代,还没有智能手机,那是一个多么安静的属于读书人的年代啊!

五

夜晚来临时,我也总会听见蝉的鸣叫,还有隐藏在树枝叶丛中的昆虫的声音。它们从早到晚似乎没有停下来休息的时间,也可能是都商量好了,就像事先组织好的演唱队轮番上阵。白天忙碌时,声音会偏小些;夜里挑亮油灯时,昆虫们的演奏声就很优美而强烈了。

我想象中的张之洞是在昆虫的鸣叫声中长大的,因为在他的文字中也能感觉到有兴义的昆虫在演唱。夜里,他走出读书坊,蝉的鸣叫让他知道,兴义府之外还有一个更广大的世界,他是为了迎接这个世界而出生的,也是为了这个世界的新气象而读书的。

世界永无尽头的黑暗后面总有太阳升起,他在太阳升起之前早就走出了房间,一个读书人的命就是带着油灯走出去。他童年的兴义府之外,春夏秋冬总是轮番而来,他喜欢春天的景致,这让他似乎幻想出了一个新世界。他在兴义府外的田野上行走时,云层一遍又一遍地变幻,正是在这变幻中,张之洞的童年布满了光泽。尽管如此,当他抬起头来看见父亲的眼神时,总会测试这世界尽头的另一种人间。

他每天早晨都想看见父亲的眼神。并不是每天早晨都能看见父亲的,就像并不是每天醒来后都能看见太阳。他望着太阳升起的地方,他知道父亲走出去看书院的建筑了,太阳正是从那里升起。那些房屋在他看来,是一座座被太阳和长夜照耀的宫殿。他看到了仁慈的太阳照着的每一个角落,看见了父亲的身影。父亲在兴义府的十四年间,一直在为教育劝学而努力。只有在太阳的滋养下长出的庄稼果实,才是丰厚的秋天之果物;只有在沃土中一天天陪伴万物生长的张之洞,才会寻找到自己在灯光下走出去的道路。11岁时,在《半山亭记》中,他看见了“与民同乐、乐民之乐”的境界,这像是他在窗边读书时,看到的父亲的背影——父亲每天都走到民间烟火中去。他从窗边移过目光,看到了田园风光无限好的盛夏时节。在《知足斋序》中,他告诉自己:“君子素位而行,不愿乎外,新城分理,幅员虽狭,能使政简刑清,足矣!能使狱讼衰息,足矣!能使时丰岁稔,政通人和,足矣!”

正当年华、热血沸腾的张之洞,终有一刻要去到远方。这是我行走时不断看见的场景。这条路反反复复地从兴义城中的阡陌深处跃起,太阳照过了兴义的每一座书院和藏书坊,又移开了光,照着田野上一群群白鹭和野鸭。他看着翅膀飞起来的白鹭时,那群野鸭游到水中央去了。他低下头又仰望着远方的森林,万顷峰林就是巨大的屏障。后来,在《龙溪砚记》中,他表达出了内心的感受:“顽石非灵,灵因其人;得一知己,千古嶙峋……”又在《自取章论》中感慨道:“与人同忧同乐、同好同恶者,义也!义之所在,天下赴之。乐生恶死,好德忘义者,道也。道之所在,天下归之……”等待他的是命运中的那条路线,他终将奔赴兴义府之外的天下——而他的天下,却是从油灯照耀下的梦想开始的。

六

天下是什么?是民众的天下,万物万灵的天下……年幼的张之洞在写出《半山亭记》时,已经感知到了他身体和心灵中的天下。在不长的文字中,天下就是被群山和水影交织的绿色;天下就是身边生长的植物,石头上的光影;天下就是月光普照的夜晚,松影林立的孤单的影幻……天下就这样从他幼年的文字中历现而出。著于兴义的《半山亭记》是一篇极抒情的美文,直到今天,读过这篇文章的人来到兴义时,都感到被其中的每一行文字所引领,舍不得而去。

我想一遍遍地感受18岁的张之洞走出兴义府之前的成长。这让我在兴义的大街小巷中行走时,并没有看到兴义的沧桑。是的,在那沧桑深处有着年轻的光华,就像张之洞的青春期才开始。文字的清白,也同样在河流前行时闪烁出流动的思想,哪怕经历多少次泥石流和暴雨,在语言的深处一定有着时间的思虑和象牙白的忧伤。张之洞举着灯,我想,他是离不开灯光的,那盏灯在我看来似乎就成了天下的灯,如果天下人都有添油的美德的话。我被这种幻觉感染着,从万峰林中走出来时,映入眼帘的是落日余晖下的兴义城。

我想寻找到添油的兴义城。添油的传说,从兴义府走来。我想从历史中寻找的添油人已经千古,包括添灯油劝学的张锳,也包括年仅11岁就撰写出了《半山亭记》的张之洞。我行走着,因为明天我就要离开。这次出行,使我的内心世界充满着燃烧的火焰,从一盏灯开始。我知道,21世纪的人们,无论在智能化时代有什么样的命运,如果身边有一盏灯,有给你添油的人,就会给黑暗中的你增添无穷无尽的力量。

添油声又一次穿过了兴义府那条沙石板路,我能感觉到知府张锳就站在帘幕后面,微风吹拂着添油者差役的灯笼,两个人不停地叫唤着,又不停地停下来,朝着读书人打开的门走进去。这道历史的人文风景后面,还站着年轻的张之洞。张之洞离开的那个早晨,他像往常一样起得很早,也许,年仅18岁的张之洞已经预感到了他今后人生的路——无常而广阔的那个世界,需要他倾尽全力所承载的那个未知的世界。他离开之前,又走到了田野,从青涩的庄稼地里,沿着小路走到了兴义府试院,他又一次感觉到天气中有纸卷的味道。于是,他回到书房,卷起自己的纸笔……

此去,必然意味着告别。他看见了一只鸿鹄,转眼间,鸿鹄已高飞。而他的人生,就像添油后的一盏灯,炽热的火花下青春的面庞,他没有时间思虑就已经抵达了漫漫历史尽头的长河皓月。那时候的张之洞又已经燃起了油灯,他的历史和内心的灯光融为一体,他从18岁以后开始的人生,成就了中国历史上的一段传奇人生。

我也将离开,一并带走那盏古老的灯。临走之前,我又去拜谒了兴义的一座座古往今来的书院。青春岁月中的张之洞,已经预感了走出兴义的路,万事幻变,但只要带上油灯,便将走进万卷书中寻找世界的真理。我也将带上油灯回去,这盏灯会一直陪伴我。

我相信兴义的添油传奇,会让人寻找到年轻时代的张之洞的心灵,也会寻找到他的父亲张锳创建的添油故事。添油是黔西南一个永恒的传奇,从一盏油灯的添油开始,永不熄灭的灯光,照亮了过去、今天和未来的世界。