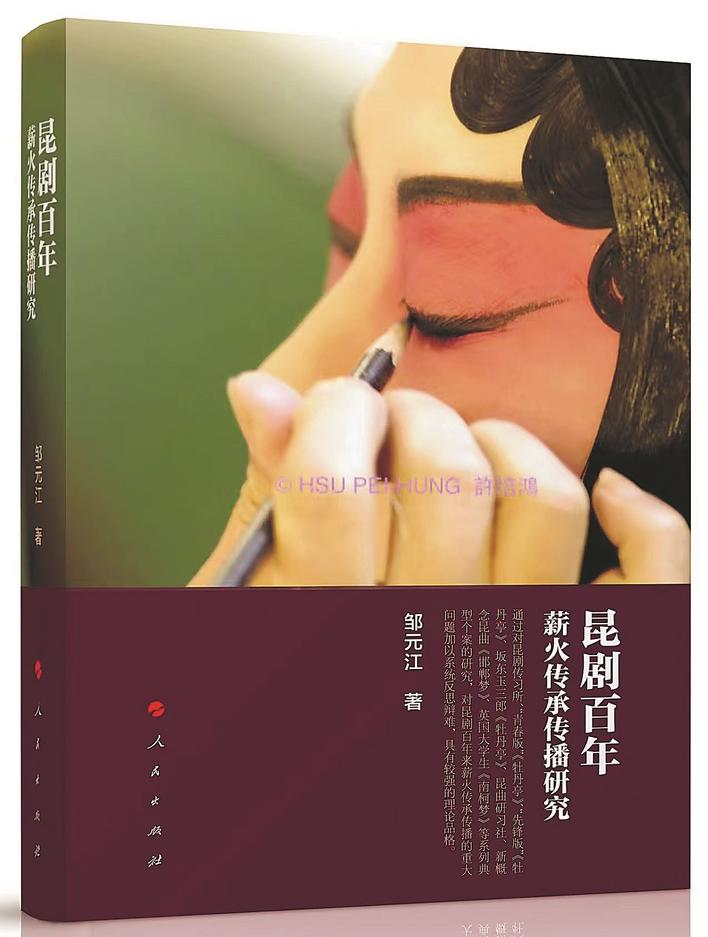

2024年9月,邹元江教授的新著《昆剧百年薪火传承传播研究》由人民出版社出版。书中提出以“曲牌”格范填词回归昆曲行当“中介”表演的间离本色,以“堂名”“清曲”奠定演唱“踏戏”的坚实基础等一系列新见,辨析了百年来昆曲实践中存在的话剧思维、“创新”冲动等诸多误区,通过对昆剧传习所、昆曲研习社、“青春版”《牡丹亭》、“先锋版”《牡丹亭》以及英国大学生参与创作的《仲夏夜梦南柯》等典型个案的研究,系统反思、辩难了昆剧百年薪火传承、传播中存在的问题。

作者首先对昆剧传习所“传”字辈在百年传承中留下的诸多深层次问题做了深刻反思,认为昆剧演员之所以不同于斯坦尼斯拉夫斯基表演体系所倡导的“进入角色”“演人物”,既与演员以童子功练就的极其繁难艰奥的行当程式“中介”来间离的角色表演有关,也与昆剧“曲牌”格范填词的非话剧式剧作叙述模式密切相关。“传”字辈并非不特别讲究唱,当年他们是以“堂名”“清曲”奠定了演唱的坚实基础,而这恰恰是当代昆曲传承急需弥补的薄弱环节。“传”字辈的成才率是很高的,这与昆剧传习所既善于发掘人才,也乐于因材施教密不可分。戏曲演员唱戏的条件严格说来就是老天赏不赏饭的问题,没有嗓音、扮相、身材、悟性等先天禀赋,铁棒也难以磨成针。当代某些昆曲演员不断诟病声腔设计不科学、不合理,只能“落调门”演唱,亦有自身嗓音条件先天不足的隐情。

作者对俞平伯于1956年创办昆曲研习社的重大意义也做了深入阐发,认为这是昆曲传承的非政府形态。与同是非政府行为的昆剧传习所不同的是,昆曲研习社的主旨并不是以培养专业的昆剧演员为出发点,而是基于心性趣味的以曲会友的曲友们的自发聚合。昆曲研习社虽然沿袭着几百年来文人雅士以雅兴对昆曲的维护与推动传统,但从清末至民国以来,因应着昆曲的衰落而成立的昆剧传习所及昆曲研习社,都沉重地背负着传承昆曲正宗血脉的历史使命。张允和先生的《昆曲日记》正是弥足珍贵的对昆曲民间传承的活态记忆。

作者还以梅兰芳为个案,围绕百年来京剧艺人对昆曲表演的吸收借鉴作了细致分析。按梅兰芳自己的说法,他向昆曲艺人取法的方式可以分为两种,一种是“学习”,这相当于口传心授,另一种是“问业”,这相当于释疑解惑。由此作者认为,梅兰芳之所以在声名如日中天时仍执意拜陈德霖为师,就是因为他十分醉心于后者的声腔魅力。据此,作者梳理了梅兰芳自昆曲表演而来的声腔传承脉络,即融会了乔蕙兰的“娇脆”、陈德霖的“刚圆”、王瑶卿的“轻脆”,而以“温婉”胜。实际上作者对梅兰芳取法昆曲表演的个案考察还揭示出一个道理:对昆曲的“纯技术性”吸收借鉴并不会使京剧变得四不像,反倒能丰富京剧表演本身。

作者对新世纪以来影响很大的青春版《牡丹亭》也做了深入分析。在对戏曲艺术传统的几种制作人体制模式梳理基础上,作者首次提出了“文人义工制作人”这个概念,认为白先勇主导的青春版《牡丹亭》是一种崭新的创制,这种创制无章可循亦不可复制。作者认为,青春版《牡丹亭》给了我们诸多启发:一是古典向现代的转化不可缺少文化理念的深度干预与审美理想的高度自觉;二是要选择顶尖的传承人,以及承继人应为再造经典的首要条件;三是艺术创作过程应当遵循无目的的“合目的性”;四是创作伊始就应有意识地选择合适的观众群体。当然,青春版《牡丹亭》的创制也并非完善,比如作者认为,汪世瑜让沈国芳在创造角色的时候不要按行当去局限自己,这种导演思路就是非戏曲化的。好在汪世瑜对表演尺度的把握非常到位,虽有瑕不掩瑜之处,但也带来对当代昆曲创作与改编的深度思考。

此外,作者对昆曲传承中的现代转换问题也高度关注,尤其对昆曲舞台现代装置技术的价值给予了充分肯定。百年前,戏曲舞台经历了从无灯光到点蜡烛照明,再到用电灯照明的过渡,戏曲表演能否使用照明设备曾引起过讨论。百年后,运用于戏曲舞台上的灯光不仅能分割时空、寓意褒贬、烘托气氛、突出人物,而且还能做到与戏曲审美精神不违和。作者认为,“上昆版”《邯郸梦》的灯光运用既拓展了昆曲的现代表现力,对年轻观众的吸引力也是不言而喻的。同理,在《梅兰芳·当年梅郎》中,一束圆柱白光如同一轮明月照亮梅兰芳在困惑中晦暗的心房,使他找到了未来努力的方向。这种紧贴剧情的用光方式不但恰到好处,而且产生了余味悠长的审美效果。

综观该书,作者以传承与创新、东方与西方、传统与现代为对举的概念来探讨海内外昆剧薪火传承、传播等重大问题,充分彰显了昆剧百年探索的丰富性以及发展的可能性。更重要的是,作者的研究并不囿于舞台表演,而且对昆曲的从业者如何穷变则通的历程也加以追问反思,因而能使读者看到更加鲜活的昆曲人的生命,他们才是昆剧百年薪火传承、传播的真正主体。因为生生,所以不息。该书不啻为昆剧百年的生生之思。

(作者系中国传媒大学艺术研究院博士生)