1985年3月26日,中国现代文学馆举办了盛大的开馆典礼。40年,足以让一粒种子长成参天大树,让一个理想化作璀璨星河。这场名为“此地江河浩荡”的中国现代文学馆建馆40年回顾展,不仅是一次对历史的深情回眸,更是一场跨越时空的文学对话。从巴金伏案疾书的身影,到孔罗荪奔走呼号的笔迹;从万寿寺老馆中萌芽的初心,到芍药居新馆内涌动的数字浪潮……展览以“见人、见事、见精神”为脉络,将文学馆的厚重积淀与创新活力娓娓道来。 ——编 者

□贺同越

我希望:继“周扬文库”、“萧三·叶华文库”的开放,逐渐有更多的老作家——特别是已经逝世的“文库”继续开放。

我希望:经常联系、走访年纪已高的老作家,录音录像,使他们捐赠著作、手稿,以充实馆藏。

我希望:为了扩大影响,由文学馆负责人主持一些作家主题报告,使文学馆的大门向群众敞开。

我希望:力之能及,一步一步使文学馆现代化,使作家们的著作、手稿,永久性地保存好。

另外,文学馆应该向外国同类型性质的机构取得联系,交流经验,使工作日臻完善。

这封信是2025年春天在中国现代文学馆办公室的档案室发现的,是臧克家先生在1990年4月10日早晨为庆祝文学馆成立五周年所写。在信中,他详细描绘了自己梦想中的文学馆,而在最后,他写道:“我希望得太多,一时怕难以实现。但瞻望未来,脑中应该怀有一个远大理想。”或许臧克家先生没有想到,在三十五年后的今天,他的期望不仅完全实现了,而且现在的文学馆远远要比他当时想象的更加美好。目前的中国现代文学馆有作家文库142座,出版社文库12座,现有馆藏品已达98.04万件,其中文物20.35万件,定为国家一、二、三级珍贵文物的有785件。此外,文学馆还为成为人气活跃的文学现场、让人敬重的文学阵地、数字赋能文学的靓丽窗口做出多方面的努力。

在1985年1月5日中国作家协会第四次全国代表大会上,中国现代文学馆宣告成立。3月26日,在北京市海淀区万寿寺隆重举行开馆典礼。2000年5月23日,中国现代文学馆新馆在北京市朝阳区芍药居落成开放。2024年5月18日,被评为国家一级博物馆。今年是文学馆建馆40周年,办主题展览也是一系列庆祝活动之一,文学馆承载的历史蕴积和当代情怀十分厚重。办展理念是什么,展览应该基于什么样的逻辑和框架,40年众多的材料和故事应该表现什么,这些问题都需要细细地琢磨。

感恩之情是贯穿始终的,从巴金的几封信谈起

办展览就像写文章,必不可少的是广泛地搜集材料。在阅读材料的过程中,文学馆的形象也更加清晰起来,它不就是一个受了那么多人喜爱和帮助的孩子,渐渐成为一个对这个社会、对文学有用的大人么?如果没有巴金的倡议和筹建委员会的工作,如果没有在寒风凛冽的万寿寺中工作的早期文学馆人,如果没有那么多作家及亲属的无私捐赠,如果没有志愿讲解员的无偿工作,就不会有现在的文学馆。那么,这个展览的基调一定是温馨的,一定是感恩的。

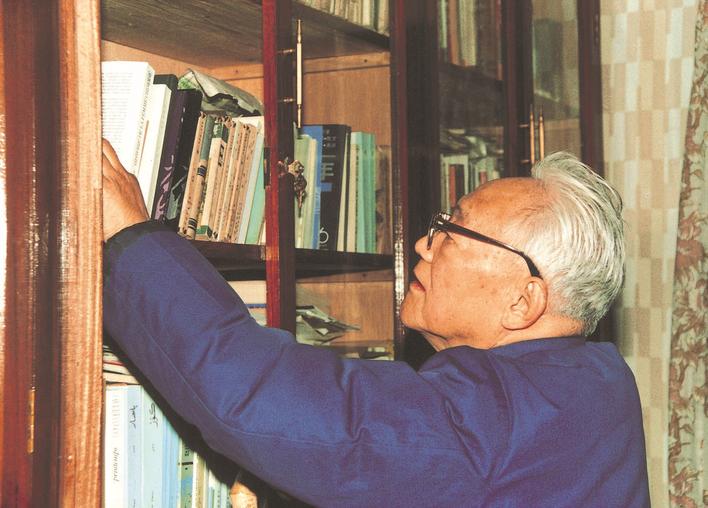

在文学馆参观过的朋友肯定了解,文学馆是由巴金倡议建立的。作为文学馆的工作人员,知道得更多,巴金不仅捐赠藏书、手稿、期刊,还拿出来15万元稿费建设现代文学馆。但筹建过程比想象的更为艰辛,为促成这件事,巴金几乎是用尽了全部的心力,动用了全部的资源。就像是《人民日报》编辑、藏书家姜德明在《与巴金闲谈》中所说:“这是近年巴金最关心的一件事,也许很少人知道他为此而付出了多少心力。”

在1981年巴金的文章《现代文学资料馆》中,他说:“甚至在梦里我也几次站在文学馆的门前,看见人们有说有笑地进进出出。醒过来时,我还把梦境当作现实,一个人在床上微笑。”这是这位77岁的老人最为真诚的表达,他也自嘲:“可能有人笑我考虑文学馆的事情着了魔。”

除了公开的表达,巴金还在私人的通信中再三表达对文学馆的关切,《巴金书信集》中收集了1981年之后的巴金书信205封,其中有40封谈到文学馆,也就是说差不多每五封信中就有一封是谈文学馆的。此次展览中的几封信就可见他的心意。

在1980年11月15日,巴金在给姜德明的信中写道:“创办一所‘现代文学资料馆’,您感兴趣吗?”这是巴金第一次和姜德明谈到文学馆。

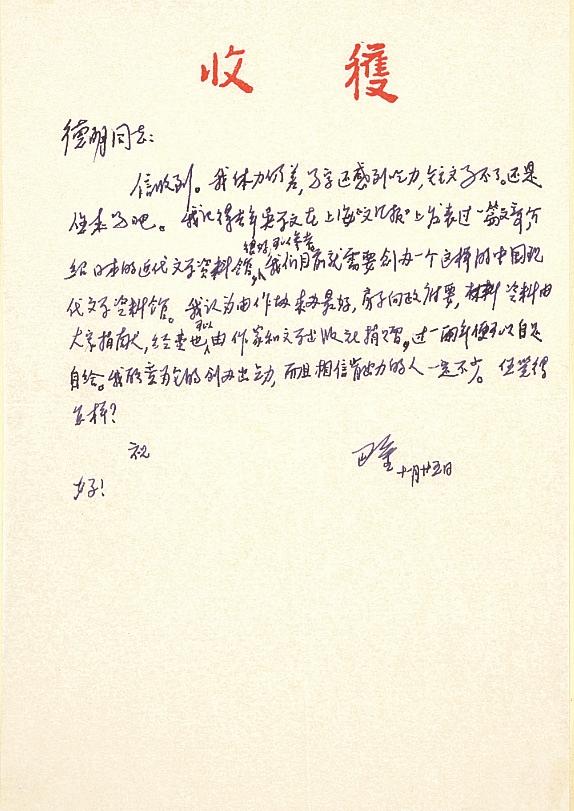

在当月的25日巴金又与姜德明通信:“信收到。我体力仍差,写字还感到吃力,短文写不了。还是您来写吧。我记得去年吴学文在上海《文汇报》上发表过一篇文章,介绍日本的近代文学资料馆,很好,可以参考。我们目前就需要创办一个这样的中国现代文学资料馆。我认为由作协来办最好,房子向政府要,资料由大家捐献,经费也可以由作家和文学出版社捐赠,过一两年便可以自足自给。我愿意为它的创办出点力,而且相信肯出力的人一定不少。您觉得怎样?”在这封信中,我们可以看到巴金对文学馆的设想是十分具体的,参考哪个文学馆,由哪个单位来办,办公地点在哪里,藏品和资金从哪里来,他都做了相应的思考。

其实早在1978年,《人民日报》的夏景凡和姜德明去看望巴金时,提到了已故的作家罗淑,对她生前写的作品太少而感到惋惜。巴金答说自己手头还保存着罗淑的几封信,他那时就提到,应该有个单位来搜集这些东西,好让人们来研究。可见,此时巴金已经萌发了建立这样一个资料馆的设想。在策展的过程中,我们认为1980年是巴金更为坚定地要推动文学馆建立的一年,在这年春天,他作为团长带领中国作家代表团到日本访问。访日期间,巴金应日方要求,1980年4月4日在东京朝日讲堂发表了题为《文学生活五十年》的演讲,在4月11日京都文化讲演会发表了题为《我与文学》的讲演。松山芭蕾舞团团长清水正夫先生提出,想把巴金的讲稿留在日本文学馆或博物馆作为文物收藏,以促进日中友好和文化交流。巴金谦虚地说:“我的手稿算不了什么,可以送给你们作纪念,但不值得当文物陈列在博物馆里。如果它能唤起人们的美好记忆,使我们共同珍重友情,发展友情,我就会感到荣幸、高兴。”

这次手稿的捐赠给巴金留下了深刻的印象。1981年3月12日的《人民日报》上刊登了他的《〈创作回忆录〉后记》和编者的话,文中写道:“我听说日本东京有一所‘近代文学馆’,是作家们自己办起来的。我多么羡慕日本的作家。我建议中国作家协会负起责任来创办一所中国现代文学馆,让作家们尽自己的力量援助它完成和发展。”

巴金亲密的朋友孔罗荪也为现代文学馆的成立努力奔走,他也是巴金最早告诉这设想的友人之一。巴金1981年1月21日写给孔罗荪的信中说:“我在搁笔之前还想促成中国现代文学馆的建立。我向姜德明谈过,他来信说你也赞成,不妨请你鼓吹一下。我除捐赠资料外,还可以捐点钱,我看作协来创办最好,政府拨给一所房屋就行了。”同年10月,成立建馆筹备委员会,孔罗荪任主任委员。

在文学馆档案室查找材料时,还发现了两封特别的信件。一封是写在中国作家协会的稿纸上的巴金给孔罗荪的信,字体娟秀灵动,和巴金的手写体有些相似,可是细察后发现细微的不同,所以猜测不是巴金所写,那为什么要抄录巴金的信呢?通过搜集的相关材料得知,当时的工作条件十分有限,为了能让大家都读到巴金的信,有工作人员专门誊抄下来,甚至誊抄多稿给大家传阅。在这封信中,巴金说道:“我关心的还是文学馆的事。先把牌子挂起来,再催房子,如困难多,不妨找乔木同志帮忙。一有房子,我就准备把捐赠的书刊和资料送出去。刊物有解放前的《文艺复兴》、《文学月刊》、《水星》、《译文》合订,解放后的《人民文学》、《文艺报》、《戏剧报》、《诗刊》等合订,别人送我的书,一些作家的信札,我的短篇手稿(长篇的均已送给北京图书馆了)等等。我要在去世前把这些事一一办好。这的确是件好事,也值得花费您晚年的宝贵时间、精力和心血。”在这封信中,巴金最后写道:“刚刚接到孙、诸二读者来信谈文学馆的事,觉得他们的建议不错,先将原信附上,供你们参考。”

巴金提到的孙、诸二读者是谁呢,他们又有什么建议呢?为了弄清楚这个问题,工作人员在档案室中“翻箱倒柜”,终于找到了这封1981年12月1日北京师大一分校中文系教师孙逸忠、诸天寅写给巴金的信。他们在报纸上看到巴金的倡议,于是写了四页长长的信,就馆址问题、资金问题、馆刊问题、捐赠问题、纪念邮票问题、筹备小组问题提出了想法。其中很多的建议都在文学馆的建设中得到采纳。

当然,筹办文学馆并不是一帆风顺的,巴金在1982年3月16日给孔罗荪的信中写道:“文学馆的事还要靠大家努力。想不到办这件事也有困难。”在这封信中,巴金历数了今年要收到的稿费,并写道:“以后我要办到:所有稿酬都送给文学馆。”这已经是极为难得了,但巴金接下来的话足以让看到这封信的人为之感动,他说:“但这种办法绝不能宣传、推广,讲出去也没有好处(因我是个例外,是特殊的情况),请不要对外人讲。钱汇来请筹委会作为捐款收下就是了。”信中有个细节,“绝不能宣传”中的“绝”字,是巴金后面增添上的,可见巴金的真情实意。

策展中会对展品的选用有所取舍,抄录的巴金信件、读者给巴金的信是否有展示的必要呢?后来想到,文学馆之所以能够成长起来,除了有巴金、茅盾、叶圣陶、冰心、萧乾、孔罗荪、姜德明等有影响力的人物外,还有那么多的工作人员和社会上的热心人士,这两封信就是最好的体现。此外,巴金多次提日本的文学馆,当时的工作人员搜集了大量关于日本近代文学馆、武者小路实笃文学馆、俄罗斯国家文学馆的相关材料,在此次展览中也有所表现。

文物活化利用新方式,新媒体的探索与应用

习近平总书记指出:“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”如何在加强文物保护利用和文化遗产保护传承的基础上,注重文物价值挖掘阐释,讲好中国故事,让文物活起来,是每一个博物馆都必须思考的问题。

此次展览的展厅面积为347.8平方米,且大部分展墙外做了保护玻璃,怎样在有限的空间内呈现出丰富的内容,又能让文物展示令人眼前一亮,是这次策展需要重点考虑的问题。由此策展人员想到了展厅最后的一面白墙,白墙面积约为21平方米,且前面有较大的展示空间。什么样的方式既能呈现文学馆的历史、展示重要的文学成就,又能让文物活起来呢?这样一想,似乎21平方米的空间又太为有限了。视频呈现不受空间限制,是一个不错的表现方式,但这个方式又太为普通,短视频的时代,抓人眼球的东西的太多了,拍一个简单的视频很难让观众驻足观看。于是我们想到了利用双投影产生L屏的展示效果,既能扩大展示空间,又能产生新鲜的视觉冲击。

和先有内容再有展示媒介不同,策展人员想尽可能有效地利用L屏的特殊表达,于是根据视觉表现效果来撰写文案。在研究了相关素材后,策展人员发现,相较于普通屏幕,L屏胜在塑造沉浸感和视觉奇观。呈现方式有通过展现隧道、云彩、道路、水流等的运动让观众产生移动的感觉;通过展示物体的跨屏幕运动,呈现视觉奇观;通过呈现三维建模,展示裸眼3D的效果。那么,如何在有限的时间内将此次展览的主旨和三种效果相结合,就成为撰写脚本文案的重点。

文学馆的成就离不开一代代文学馆人的努力,于是我们抓取了1982年“中国现代文学馆筹建处”成立、1985年开馆典礼、1985年茅盾故居正式对外开放、1996年中国现代文学馆新馆奠基、2000年中国现代文学馆新馆开馆、2024年被评为国家一级博物馆这几个重要的时间节点来展示文学馆的发展历程。此处相搭配的视觉呈现方式为时光隧道,观众站在屏幕面前,仿佛是在缓缓地向前走动,迎面而来的是介绍文学馆重要事件的文字,而隧道两边则是文学馆由黑白变为彩色的照片。

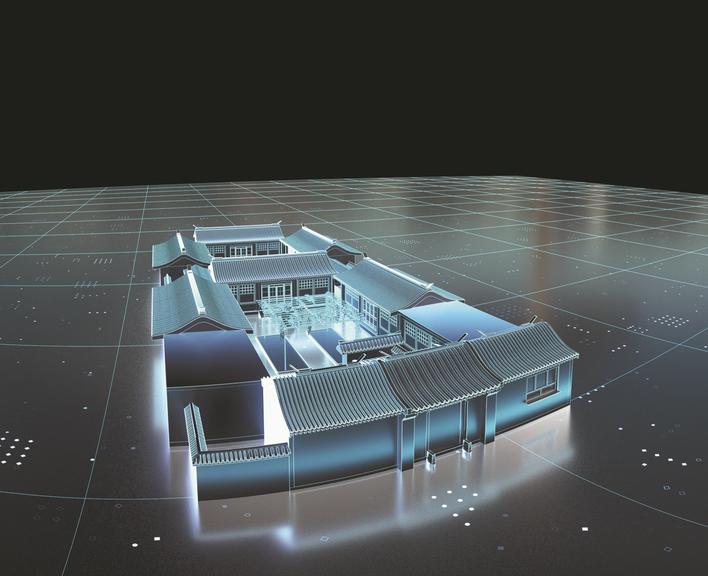

提到文学馆,在空间上就不得不想到芍药居这个新家,这是前辈们多次呼吁,付出艰辛的努力争取到的,这里承载着40年征集的宝藏,也见证了太多文学史上的经典时刻。茅盾故居在1982年归属中国现代文学馆,这里不仅见证了茅盾晚年的生活,也成为北京市爱国主义教育基地、北京市第一批不可移动革命文物。在视频中,策展人员想到了用建模的形式让文学馆和茅盾故居在观众的眼前动起来,不仅可以看到建筑的线条,还能让它在我们面前转个圈,以达到裸眼3D的效果。

我们希望提到中国的现当代文学就可以联想到文学馆,文学馆是宝库也是窗口,研究现代文学,跨不过去的是鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺六位大家,而展示六位作家的风采和成就,怀念六位作家的事迹和贡献也是文学馆的责任和担当。于是我们选取了六位作家的老照片,采用AI的形式让他们“活动”起来,重现他们的音容笑貌。作家之后,必是作品,选取什么作品,又能让作品视觉化呈现,这又是一个问题。于是我们想到了艺术家叶武林为文学馆制作的彩色玻璃镶嵌壁画,两幅14×3.6米的玻璃壁画中展示了鲁迅的《祝福》、郭沫若的《女神》、茅盾的《白杨礼赞》、巴金的《家》、老舍的《茶馆》和曹禺的《原野》,这六组画各有一幅主画、两幅副画和六幅背景画,六组彼此相连,共用了50种不同颜色的材料玻璃,切成形状各异的二万四千余块玻璃,逆光看去,五光十色,十分耀眼。于是我们设计一幅卷轴画在L型墙面徐徐铺开,与此同时,画卷中的人物慢慢起身,次第向观众走来,有拄着拐杖的祥林嫂,有充满浪漫主义精神的女神,有挺拔的白杨树……

视频的最后,则是聚焦于馆藏,2024年12月,馆藏珍品“朱自清衣箱”被认定为国家一级文物,这不仅是朱自清个人生活的见证,更是中国现代知识分子精神风貌的象征,具有重要的历史和文化价值。在视频中,我们不仅借助3D技术展示了衣箱风貌,更通过文物将朱自清的故事铺陈开来,由物见人,由人见精神。

此次“让文物活起来”只是文学馆策展工作的新尝试,或许并不成熟,但一定是打开更多创新展览方式的开始。

见人、见事、见精神,此地江河浩荡

文学馆和其他博物馆有什么不同呢?这是策展中工作人员一直思考的问题。后来我们想到,文学馆不仅仅是宝库和窗口,还是文学现场。和其他展示过去性的展品的博物馆不同,文学馆每年所承载的信息都在增加。一方面它储存着大量的过去的宝贝,这些宝贝诉说着历史。另一方面也要和时间对话,不管是查阅数字化的读者,在展览中驻足的观众,还是在文学馆举办的各种论坛和纪念作家百年诞辰的会议,这些文学现场既是文学的当下,也重新阐释着文学的历史。

于是我们看到,文学馆征集到那些正在发生的文学故事,无论是外卖诗人王计兵的《赶时间的人》、焊工诗人温馨的《制作踏板》,还是青年作家葛亮的《飞发》、乔叶的《“泡村”地图》……这些手稿都从不同的文学视角阐释着正在发生的故事。当然,我们绝对不会忽略网络文学的发展,蒋胜男的《江湖烟云》手稿也保存在文学馆恒温恒湿的库房中……

于是我们看到,研究现当代文学的学者可以在网络信息部查阅数字化的藏品,这些经受时间洗礼的珍藏在当下的研究者手中寻觅到新的解读;我们看到,出色的研究成果发表在《中国现代文学研究丛刊》,优秀的评论家成为文学馆的客座研究员,同时,唐弢青年文学研究奖的大门也向着45周岁以下的青年学者敞开;我们看到,对于那些有志于文学创作的青年朋友们,文学馆拿出了“《青春之歌》奖学金”来扶持他们……

于是我们看到,中国博物馆协会文学博物馆专业委员会在中国现代文学馆正式成立,在每年的5·18国际博物馆日,在中国现代文学馆的带领下,全国许多家文学类的博物馆开展活动,与观众建立新的对话;我们看到,在中国现代文学馆的倡议下全国文学馆联盟成立,增进馆际协调联动,提升文学博物馆的公益服务水平,为我国文学事业的繁荣发展贡献力量……

于是我们看到,在文学馆中怀念和畅想同时存在,作家的百年纪念活动是追思,而论坛和工作坊则是对未来的设想;我们看到,青少年和老人同样洋溢青春,志愿者不分年龄,挥洒汗水;我们看到文学代代传承,永不褪色,获得茅盾文学奖的作家们在茅盾故居寄语文学发展,茅盾先生若有知也必会感到欣慰;我们看到,时间被折叠起来,青少年和红岩烈士对话,老年人看网文“出海”;我们看到,展览中有历史,有当下,还有未来,有密密麻麻的留言,有信仰与期待……

四十年风雨兼程,中国现代文学馆从一粒种子长成参天大树。当我们回望巴金伏案疾书的背影,凝视孔罗荪奔走呼号的笔迹,触摸“朱自清衣箱”斑驳的铜锁,那些穿越时空的墨香与温度,早已化作滋养文学精神的甘霖。今天的文学馆不仅是典藏历史的宝库,也会成为激活传统的试验场——数字技术让冰冷的玻璃壁画翩然起舞,AI技术令远去的作家与今天的读者跨越时空对话,跨界融合让文学基因在新生代血脉中汩汩流淌。这座生长着的文学圣殿,既收藏着巴金“愿化春泥”的赤诚,也承载着青年创作者“敢为人先”的锐气,在传统与现代的交响中,每一代人的心灵史诗都将找到属于自己的位置,每一束文学火种都将点燃漫天的星光。

(作者系中国现代文学馆展览部策展人)