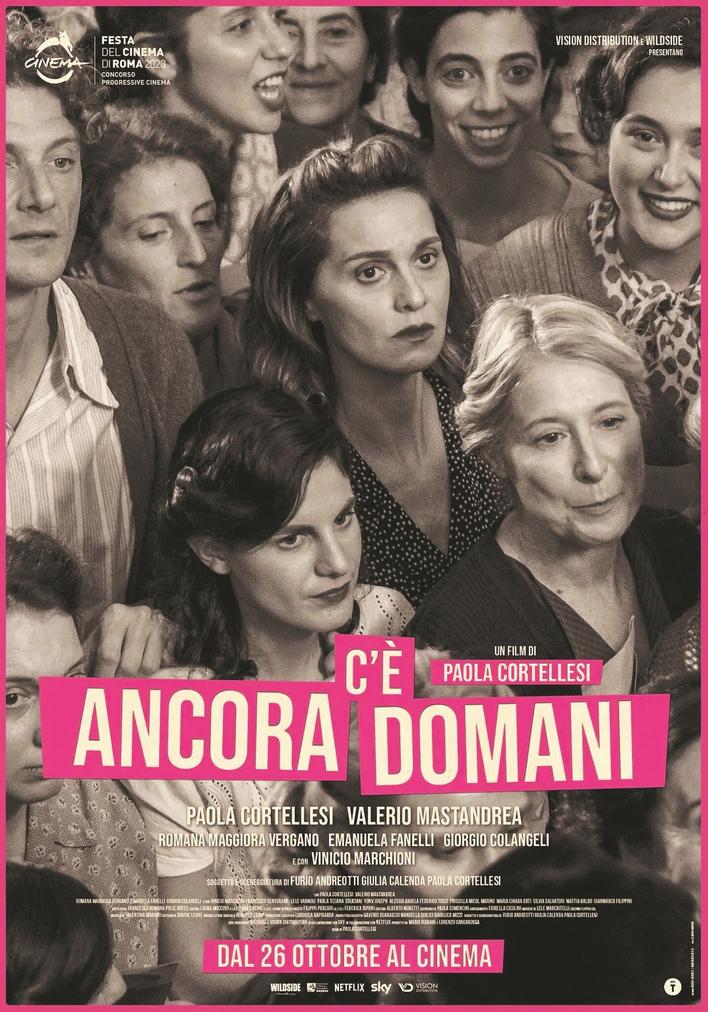

《还有明天》是一部真正的女性电影,由女导演宝拉·柯特莱西执导并主演,于2023年10月26日在意大利上映,2025年3月8日在中国大陆上映。电影以二战后的意大利为背景,当时的罗马充斥着贫困与失业,人们的生活处境如同维托里奥·德西卡导演的《偷自行车的人》里的安东尼奥,沮丧又无力。

作为宝拉·柯特莱西导演的电影首作,作品将视角聚焦在了家庭主妇迪莉娅身上,她是三个孩子的母亲,也是虐待狂丈夫口中一无是处的人。作为妻子,她不光要料理家庭琐事,照顾瘫痪在床的父亲,四处打零工贴补家用,还经常会因为各种原因遭受丈夫伊万诺的家庭暴力,即便结婚之前,他们也曾有过浪漫的爱情发生,也曾有过“你心换我心”的时刻。这样忍辱负重的女性形象,是当时罗马女性地位的缩影。

迪莉娅的生活因为女儿玛塞拉与朱利奥的订婚而被打乱。朱利奥出生自一个富裕家庭,他的父亲经营着当地装修最豪华的咖啡店。伊万诺为了对方的钱财,同意了女儿的婚事,但迪莉娅很快意识到,朱利奥同她的丈夫伊万诺一样掌控欲极强。她知道,女儿若步入这段婚姻,将走向与她相似的痛苦之路。于是,她用尽一切办法,暗中毁掉了这段姻缘的可能,尽管女儿玛塞拉痛苦不堪,但她仍坚信自己做了正确的事。

此时,意大利女性首次获得投票权,这一历史性变革如同一道曙光,使女性意识到自己在国家政治生活中的地位和作用,激发了她们的政治参与意识。迪莉娅收到选民卡后备受到鼓舞,决心参与投票,改变当下的生活。她在投票当天因为父亲突然离世而受阻,但这并未阻挡她作为女性第一次参与投票的决心。最后,在经历了丈夫阻碍、选民卡丢失等一连串事故之后,她终于在女儿的帮助下,同万千女性一起参与了投票,将所有希望寄托在了可能的明天。

走出困境的可能

《还有明天》的故事背景设定在二战后,战后的意大利经济萧条,城市的基础设施受损,工业生产停滞,粮食供应紧张,人们生活水平急剧下降。在这样艰难的恢复和重建阶段,传统的男尊女卑观念根深蒂固,女性在家庭中不仅承担着繁重的家务劳动、养育子女和照顾老人的责任,还往往要忍受来自丈夫的家庭暴力。她们即使参加工作,也面临着同工不同酬的窘境,因此大多数女性只能从事一些低薪、临时性的工作。男性对此习以为常,女性对此无处可逃,这种观念的影响波及到了下一代人。

作为导演,宝拉·柯特莱西拿捏着精妙的分寸感,而这种分寸感的判断来自于她对女性的关怀。如果说电影主题的选择决定了叙事层次的鞭辟入里,那么点到为止的情节处理方式,就是导演作为女性深思熟虑后的一种选择。电影中最令人叹为观止的戏份,是对家庭暴力场景的展示,以及电影结尾母女之间眼神的交会。对于家庭暴力场景的还原,导演将其结构为双人舞,在音乐的配合下,丈夫伊万诺挥动拳头的主动进攻与妻子迪莉娅的踉跄后退形成节奏上的呼应,两人也由最初的拉扯逐渐演变成激烈的对抗,残忍血腥的家暴场面顷刻间转化为类似于舞蹈演员肢体上的互动、碰撞,这是很新颖的表现方式。

艺术手法上的这种欲扬先抑,并不会也不是为了削弱家暴对于女性的伤害。导演在镜头的处理上,不断地切入第三方视角:孩子们躲在隔壁房间,手足无措地缩成一团,户外纳凉的邻居们交头接耳,不断张望着屋里的情形。这些来自外界的反应,反衬出迪莉娅作为女性在面对家庭暴力时的孤立无援。退无可退、无处可逃的时刻,女性只能一个人撑着走下去。在这场戏的结尾,夜已深,周围静悄悄的,孩子们也都已经安然入睡,刚才所发生的一切仿佛不存在。这样稀松平常一笔,将残忍的家暴糅合到普通的日常,那不过是生活里的一个小插曲,是一个丈夫惩罚了做错事的妻子,是妻子作为女性不得不直面的现实,也着实令人细思极恐。

导演宝拉·柯特莱西聊到这场戏时谈到,在家暴戏的处理方式上,她主要是考虑到女性直面这场戏时的感受,她没有展示具体的细节,比如丈夫怎么踢怎么打,她不希望这场戏轻易唤醒女性自身的痛苦感受。另一方面,这样的选择也来自意大利电影自新现实主义以来的幽默讽刺传统,她所崇拜的那些电影大师,无不善于运用荒诞的方式表现可怕的现实,以及严肃的主题。基于此,这场家暴戏只展现痛苦的存在,以女性的沉默、脸上的淤青作为有力的证据,钉在观众的心上,久久不能平复。

女性作为一种力量

迪莉娅克服重重困难前去投票,成为了电影里最为浓墨重彩的段落。她走出家门开始奔跑的那一刻,音乐渐起渐激昂,这些旋律超越了电影里的时代和语言,成为一种鼓舞人心的力量,迪莉娅跑过熟悉的街道,换上新买的衣服,擦上鲜亮的口红,赶到投票的会场,站于万千女性的中央,躲过了丈夫的监视。导演在处理这段戏时,唯一使用的技巧是那张被掉落在家里的选票,在迪莉娅无处寻找之时,由女儿玛塞拉亲自交到她的手中,帮助她顺利完成投票。迪莉娅从投票现场走出来,女儿玛塞拉站在不远处等待着,两人四目相对,完成了一次超越母女,仅仅作为两个女性之间的互助。

这份力量的传递如此强烈又久违。距离上一次有如此震撼的感受,还是来自于观看香特尔·阿克曼的《让娜·迪尔曼》。虽然两部作品都聚焦于女性困境,但却给出了截然相反的两种答案:一个是母女眼神交会完成了女性力量的迁移和流动,问题虽然尚未得到解决,但一种相信明天会更好的精神力量冉冉升起。一个是中年妇女在庸碌日常中,用流血手段反抗压抑之后,情绪无法平复的茫然。由此惊觉,女性力量的完成,某种程度上竟然是依靠于日常之中短暂的挣脱,因为更难的是挣脱之后,生活如何继续。

“娜拉走后怎样”

迪莉娅回到家后会怎样?导演没有给出答案,但她显然明白真正的问题所在。

在电影的结尾,迪莉娅投完票走向女儿时,被丈夫伊万诺气势汹汹地拦住,但这一次她站在女性中央,同其他女性一样,沉默地直视着伊万诺,那眼神不再孤独暗淡,反而有种不容忽视的力量,迫使伊万诺不得不后退、离开。故事就定格在伊万诺离开后,迪莉娅和女儿玛塞拉相视一笑的瞬间,那个曾经因为痛恨母亲无能,在母亲被家暴后说出“如果沦落到你这样的下场,我宁愿去死”的女儿,在这一刻为母亲而感到骄傲,而这份骄傲的力量,足以支撑女儿即便在日后面临同母亲一样的处境,也有勇气和信心去打破并结束这一切。

这当然是戏剧化的处理,但莫名却给人以信心。这份电影的力量,自意大利新现实主义电影兴起至今,从未终止过,也再次证明了电影和日常生活息息相关,普通人的挣扎和反抗,对公平正义的追求和捍卫,一次次通过银幕鼓舞着观众去勇敢面对自己生活中的挑战。

早在一百年前,鲁迅先生便敏锐地觉察到了这样的社会问题,即如果女性没有经济基础,出走以后不外有两种结局:一是堕落,一是回来。女性只有真正掌握经济大权,参与社会生活,不把自己局限在小家庭里,不把婚姻当成唯一的职业,才有可能真正获得解放和自由。这么多年过去了,当年出走的娜拉,仍遍布世界各个角落。诚然,在当下社会之中,女性不再局限于家庭与职场的单一选择,有了更多的发展路径和选择的可能性,但当我们讨论女性问题时,社会舆论、家庭暴力和职场歧视等还是核心话题,由此可见女性生存境遇仍然作为一种社会问题存在。

黑白色调的处理,对过往历史的还原,使得观众在旁观过去和反观当下之间觉察到了改变的发生。这部电影对于当下的意义在于,它提醒着人们改变的发生是可能的,也是循序渐进的。人类文明每往前迈进一小步,靠的是一代又一代的人,用勇气和决心逆着风前行,一步难,一步佳,才换来了我们当下所拥有的一切。回到日常具体的困境里,那些看不到希望的时刻,也是为了积攒力量迎接改变的发生。人一旦相信改变必然发生,便有勇气撕下恐惧带来的伤疤,心也不再惧怕。因为还有明天。

(作者系青年编剧、话剧导演)