《托尔斯泰论文艺》(“外国文艺理论丛书”)中《什么是艺术》第14章,托尔斯泰提到英国《学院》(Academy)中刊载的一幅画:

“其中画着一个行乞的男孩,他显然被一个怜悯他的女主人邀到家里来了。男孩可怜地把一双赤裸的脚缩在长凳下面,在那里吃东西。女主人在旁边望着,大概在想:他还要吃吗?一个七岁光景的女孩,用一只小手托住自己的脸,认真地、目不转睛地注视着这饥饿的男孩。她显然初次懂得什么是贫穷,什么是人和人之间的不平等,并且初次对自己提出这样的疑问:为什么她有吃有穿,而这个男孩却打赤脚、饿肚子?她觉得他很可怜,但同时她又觉得高兴。她喜欢这男孩,也喜欢善行……我们可以感觉到,画家爱这女孩,也爱女孩所爱的。这幅由一位看样子不大有名的画家所画的图画是一件优秀的真艺术品。”

这幅画由英国画家沃尔特·兰利(Walter Langley,1852—1922)创作于1897年,标题“世界对信与望有诸多分歧,但全人类关心的是爱”出自英国作家蒲伯的长诗《人论》,此前两句是:“让粗野的狂热者为信仰的形式争斗,立身正道者不会误入歧途”。

沃尔特·兰利1889年画的《孤儿》中孩子的神态颇似上幅画中的男孩。这两个男孩可能是同一个人,1889年约三四岁,也许父母去世不久,1897年他长大了。他可能不是托尔斯泰以为的乞儿,而是渔村中吃百家饭的孤儿。《孤儿》中,孩子的衣服干净整洁,穿着小皮鞋。8年后,男孩变成赤脚,可见其生活更加贫穷了。

沃尔特·兰利1852年6月8日生于伯明翰,父亲是裁缝。5岁入赫斯街教会学校,条件艰苦。兰利自幼展露绘画天赋,1863年入伯明翰设计学校夜校。1865年成为印刷匠A.H.比尔曼的学徒。1872年入南肯辛顿学校学设计。1873年参加伯明翰艺术家协会春季展。1876年和克拉拉·佩尔金斯结婚,育有四个子女。婚后几年,兰利疯狂工作,白天做平版印刷,晚上上夜校、画画。1879年,为摆脱被保守派把持的美展,兰利和同道创建伯明翰艺术圈,成为职业画家。初出茅庐的兰利生活艰难,卖画收入有限,养家糊口和学艺都支出不菲。1882年,兰利定居康华尔郡的渔村纽林,成为“纽林画派”先驱。兰利用他的画笔,记录渔民的生活,画他们的喜怒哀乐。

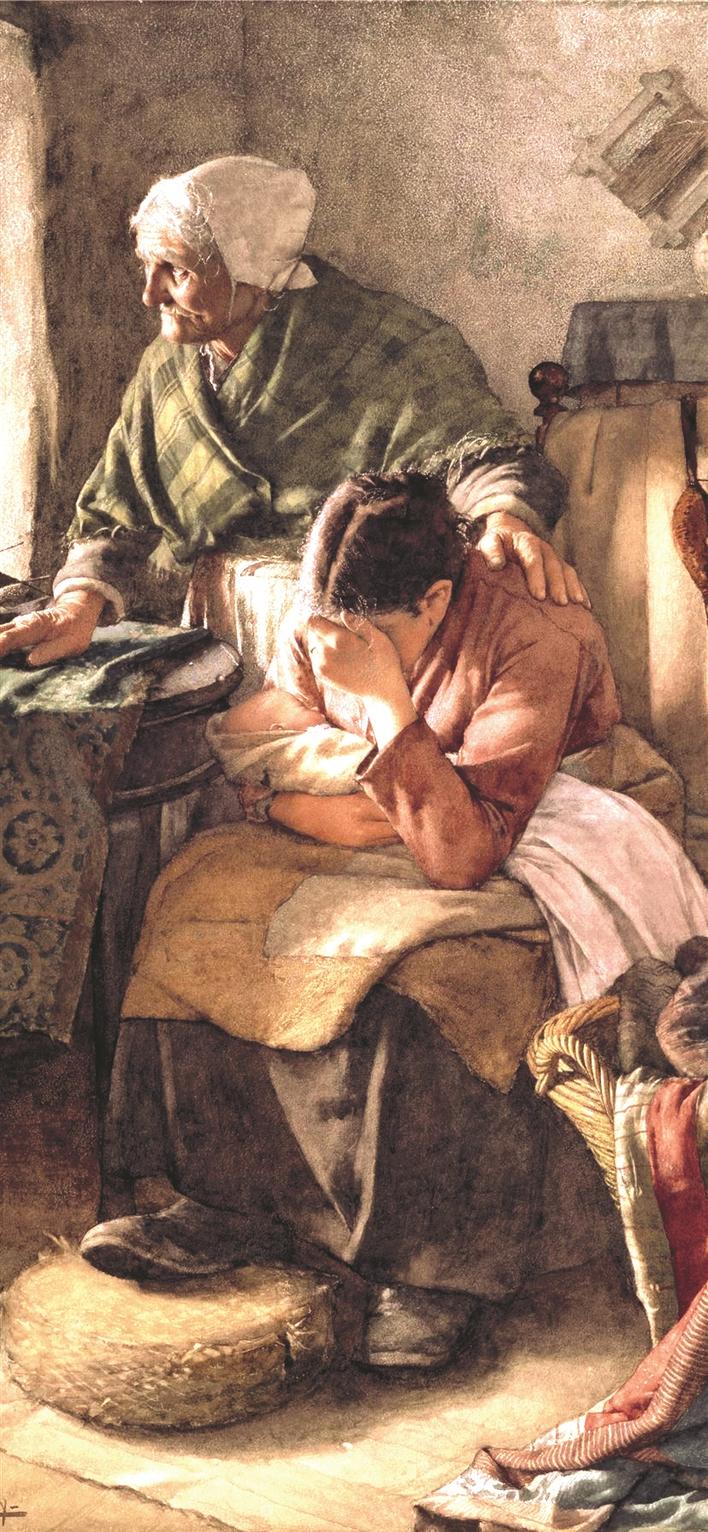

1882年,兰利创作了《男人必须劳作,女人只得哭泣》。画中怀抱婴儿掩面哭泣的,是海难中失去丈夫的妻子。安慰她的老人望着窗外,眼中也有泪光闪动。画作的题目来自英国作家查尔斯·金斯莱的诗《三个渔夫》(1851)。《三个渔夫》在当时很受欢迎,被英国音乐家约翰·胡拉谱曲,经女歌唱家安托内特·斯特林等演唱后,广为传唱。

除了兰利,其他画家也曾以《男人必须工作,女人只得哭泣》为题作画。英国画家威廉·哈里斯·维泽海德1883年的画更具戏剧性:三个妻子在简陋的渔家屋中,一个伏案而泣,一个站在桌前焦急地望着窗外,一个满面愁云地给孩子喂奶,女儿站在身边,紧张地望着妈妈和宝宝。

英国画家詹姆斯·韦伯画三个妻子坐在波涛汹涌、彤云密布的海边掩面而泣。画面气氛颇有感染力,人物略显小而模糊。英国女画家玛丽亚·多罗特娅·罗宾逊为《三个渔夫》创作了两幅画,一幅画里,渔夫在暮色中启航,一幅画里,妻子们在灯塔中调亮灯光,守望丈夫。她和威廉·哈里斯·维泽海德、詹姆斯·韦伯画作的震撼力比兰利的画稍逊一筹。美国画家洛克威尔·肯特的木刻《女人只得哭泣》(1937)中,妻子扶着门掩面哭泣,栅栏外,是男人扛着行囊远去的背影。

1894年,兰利创作了《每个黎明黄昏,总有心碎无声》,主题和《男人必须劳作,女人只得哭泣》相近。题目来自英国诗人阿尔弗雷德·丁尼生的诗《悼念》(1850)。这首诗写给丁尼生英年早逝的挚友、诗人阿瑟·亨利·哈莱姆。知己的去世让丁尼生痛彻心扉,何况他还是自己妹妹心爱的未婚夫。为纪念亡友,丁尼生和妹妹的长子都取名哈莱姆。兰利画中哭泣的女子很年轻,他遇难的心上人的年纪也许和22岁去世的阿瑟·亨利·哈莱姆相仿吧。

1895年,兰利年仅44岁的妻子克拉拉去世,留下18岁的长子和三个未成年的孩子。兰利痛失爱人,四个孩子失去母亲。这一年,兰利创作了《没有妈妈了》,刚去世的母亲僵卧病榻,年幼的女儿坐在床脚,惊慌茫然地望着妈妈,枯坐床头的老妇只有木然接受这残酷现实。

1909年,美国电影导演凡·戴克·布鲁克执导了电影《渔夫,或男人必须工作,女人只得哭泣》,由弗兰克·凯南主演。影片改编了《三个渔夫》的情节:丈夫本带儿子出海,妻子奈蒂忧心忡忡。父子遭遇风暴,渔船倾覆。奈蒂发现空船搁浅,划船入海,救出奄奄一息的丈夫。儿子博尔内抱着浮木漂流,被两位渔夫救起时已无生息。夫妇俩见到儿子冰冷的躯体,悲痛万分。但老渔夫坚持为博尔内做人工呼吸,博尔内奇迹般苏醒过来,一家人绝处逢生。

1910年,美国导演大卫·格里菲斯根据《三个渔夫》改编并执导默片《不变的大海》。三位渔夫出海后遇难,被冲到陌生海滩,只有一位被抢救过来,但丧失了记忆。忠贞的妻子一直盼望丈夫归来。岁月荏苒,女儿长大,男友也是渔夫。当新人筹备婚礼时,父亲随船路过,故乡景物唤醒他的记忆,一家人团聚。相比原诗,这两部电影大团圆的结局给了观众更多希望与信心。英裔美国歌手理查德·戴尔-班尼特、美国乡村歌手琼·贝兹分别于1955年、1963年先后演唱过《三个渔夫》。加拿大民谣歌手加内特·罗格斯曾为《三个渔夫》谱曲,他哥哥斯坦·罗格斯演唱,这首歌作为最后一曲收入1983年出版的专辑《为了家庭》。1983年6月2日,斯坦·罗格斯和妻子不幸因飞机失事遇难,这首《三个渔夫》也成为他的天鹅之歌。 2013年,拉尔夫·费因斯执导的传记电影《看不见的女人》中,庆祝话剧演出成功时,狄更斯和朋友们欢快有力地高声合唱《三个渔夫》。

海难的母题,在英国文学中早已有之,如古歌谣《厄舍尔井的妇人》中失去三个儿子的母亲,《帕特里克·斯本士爵士》中葬身大海的爵士。古往今来,男人或战死沙场,或亡于劳役,留给家人无尽的悲哀。丧亲之痛,会引起普遍的共鸣。这也是《三个渔夫》这首诗经兰利等画家、音乐家和电影人的演绎,一百多年来,感动无数人的原因。

在兰利笔下,劳作的不仅是男人,也是女人。她们在寒冬背着沉重的鱼篓,缝补衣裳和船帆,辛勤地养育子女。在兰利笔下,有春光盎然、祥和安宁,也有惨痛的悲剧、破碎的家庭,更有真诚无私的爱、温暖的抚慰心灵的手。兰利的作品有真挚的人道精神,对劳动者的深切同情,对社会的批判,深刻影响了英国现实主义艺术。

诗歌《三个渔夫》和画作《男人必须劳作,女人只得哭泣》是命运悲剧,写残酷的造化弄人,也是社会悲剧,为了生计,渔夫才冒生命危险出海。“君看一叶舟,出没风波里”。全世界劳动者,有着和诗画中主人公共同的命运。在诗中、画中、歌声中、影片中,人们能看到自己、父辈乃至祖先劳作不息的身影,看到痛苦与希望,汗水与泪水,生命的脆弱与坚强。

(作者系人民文学出版社副编审)