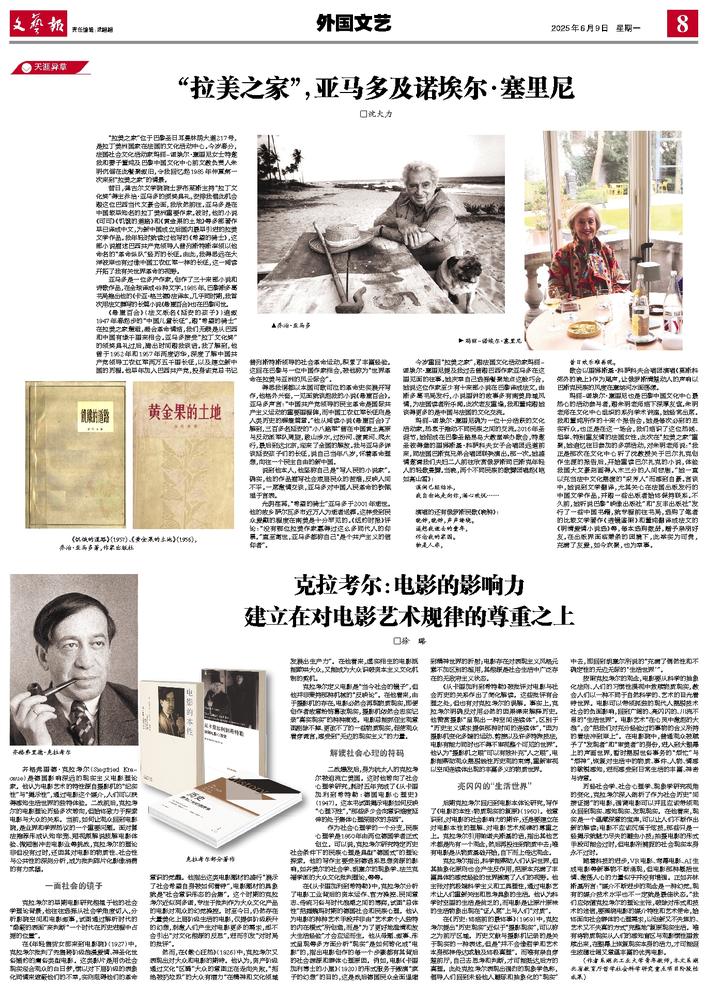

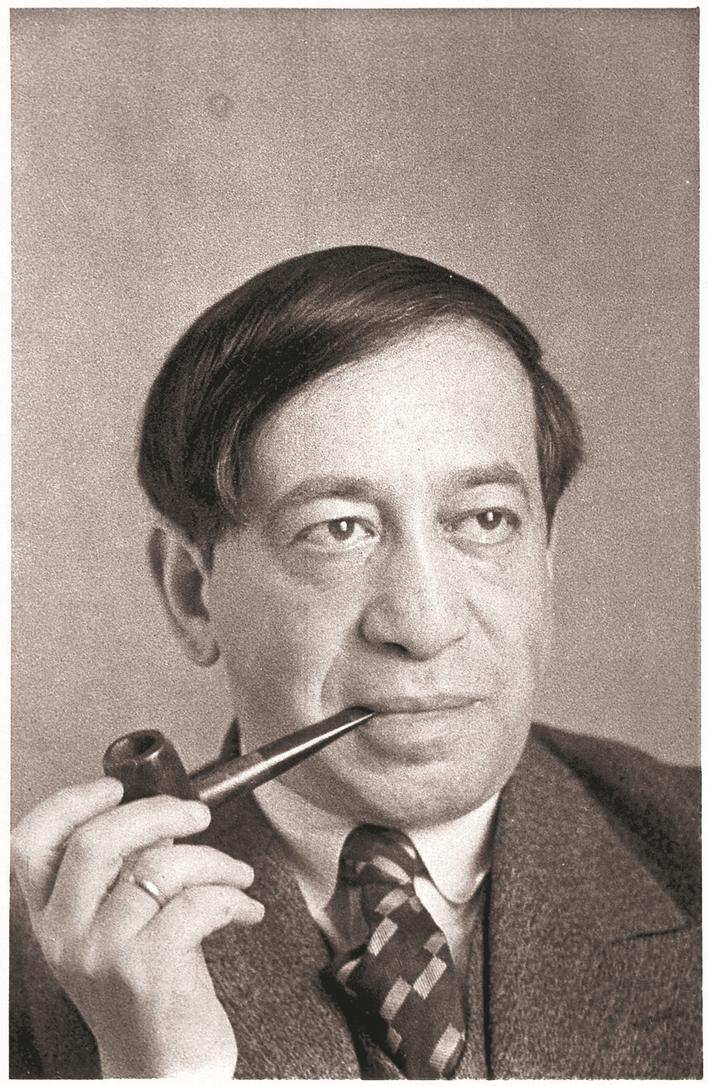

齐格弗里德·克拉考尔(Siegfried Kracaue)是德国影响深远的现实主义电影理论家。他认为电影艺术的特性源自摄影机的“纪实性”与“揭示性”,通过电影这个媒介,人们可以获得感知生活世界的独特体验。二战前后,克拉考尔的电影理论历经多次转向,但始终致力于探索电影与大众的关系。当前,如何让观众回到电影院,是业界和学界热议的一个重要问题。面对算法推荐形成认知牢笼、短视频解说肢解电影体验、微短剧冲击电影业等挑战,克拉考尔的理论非但没有过时,还因其对电影的物质性、社会性与公共性的深刻分析,成为批判碎片化影像消费的有力武器。

一面社会的镜子

克拉考尔的早期电影研究根植于他的社会学理论背景,他往往选择从社会学角度切入,分析影院空间和电影叙事,试图通过解析时代的“隐蔽的表面”来判断“一个时代在历史进程中占据的位置”。

在《年轻售货女郎来到电影院》(1927)中,克拉考尔批判了兜售跨阶级浪漫爱情、神圣化世俗婚约的庸俗类型电影。这类影片是用伪社会现实迎合观众的白日梦,惯以对下层阶级的表象化同情来遮蔽他们的不幸,实则阻碍他们的革命意识的觉醒。他指出这类电影题材的盛行“展示了社会希望自身被如何看待”,电影题材的具象就是“社会意识形态的合集”。这个时期的克拉考尔近似阿多诺,专注于批判作为大众文化产品的电影对观众的幻觉操控。时至今日,仍然存在大量美化上层阶级生活的电影,仅提供阶级跃升的幻想,刺激人们产生对电影更多的需求,却不会引出“对文化根源的反思”,进而引发“对时局的批评”。

然而,在《散心狂热》(1926)中,克拉考尔又表现出对大众和电影的期待。他认为,资产阶级通过文化“区隔”大众的意图正在走向失败,“拒绝被扔垃圾”的大众有潜力“在精神和文化领域发展出生产力”。在他看来,虚实相生的电影既能欺哄大众,又能成为大众识破资本主义文化机制的契机。

克拉考尔定义电影是“当今社会的镜子”,但他并非秉持那种机械的“反映论”。在他看来,由于摄影机的存在,电影必然会再现物质现实,即便创作者故意粉饰篡改现实,摄影机依然会忠实记录“真实现实”的种种痕迹。电影总能抓住主观意图剔除不掉、更改不了的一些物质现实,促使观众看穿谎言,感受到“无边的现实主义”的力量。

解读社会心理的符码

二战爆发后,身为犹太人的克拉考尔被迫流亡美国。这时他转向了社会心理学研究,耗时五年完成了《从卡里加利到希特勒:德国电影心理史》(1947)。这本书试图揭示电影如何反映“心理习性”,“那些多少会向意识维度延伸的处于集体心理深层次的东西”。

作为社会心理学的一个分支,民族心理学是1860年由两位德国学者正式创立。可以说,克拉考尔研究特定历史社会条件下的民族心理是典型“德国式”的理论探索。他的写作主要受到德语系思想资源的影响,如齐美尔的社会学、胡塞尔的现象学、法兰克福学派的大众文化批判理论,等等。

在《从卡里加利到希特勒》中,克拉考尔分析了电影工业背后的资本运作、官方操控、民间意志、传统习俗与时代浪潮之间的博弈,试图“总体性”把握魏玛时期的德国社会和民族心理。他认为电影的种种艺术手段并非由“艺术家个人独特的内在模式”所创造,而是“为了更好地澄清和放大生活经验”才会应运而生。他从母题、叙事、形式呈现等多方面分析“现实”是如何转化成“电影”的,指出电影创作的每一个步骤都有其背后的社会渊源和群体心理原因。例如,电影《卡里加利博士的小屋》(1920)的形式服务于搬演“疯子的幻想”的目的,这是战后德国民众全面退缩到精神世界的折射;电影存在对表现主义风格元素不加区别的滥用,其根源是社会生活中广泛存在的无政府主义状态。

《从卡里加利到希特勒》被批评对电影与社会历史的关系作出了简化解读。这些批评有合理之处,但也有对克拉考尔的误解。事实上,克拉考尔明确反对用必然的因果律来解释历史。他赞赏摄影“呈现出一种空间连续体”,区别于“历史主义谋求提供那种时间的连续体”,“因为摄影机变化多端的运动、剪接以及许多特殊技法,电影有能力同时也不得不审视整个可见的世界”。他认为“摄影机之眼”可以有效补充“人之眼”,电影能帮助观众摆脱线性历史观的束缚,重新审视以空间连续体出现的丰富多义的物质世界。

亮闪闪的“生活世界”

后期克拉考尔回归到电影本体论研究,写作了《电影的本性:物质现实的复原》(1960)。他意识到,对电影的社会影响力的期许,还是要建立在对电影本性的理解、对电影艺术规律的尊重之上。克拉考尔引用帕诺夫斯基的话,指出其他艺术都是先有一个观念,然后再投注到物质中去;唯有电影是从物质基础开始,自下而上传达观念。

克拉考尔指出,科学能帮助人们认识世界,但其抽象化原则也会产生反作用,把原本充满了丰富具体的感觉经验的世界搬离了人们的视野。他主张对抗极端科学主义和工具理性,通过电影艺术让人们重新关注和思考具象的生活。他认为科学时空里的生活是贫乏的,而电影是让原汁原味的生活物象出现在“证人席”上与人们“对质”。

在《历史:终结前的最终事》(1969)中,克拉考尔提出“历史现实”近似于“摄影现实”,可以称之为前厅区域。历史文献与摄影机记录的是关于现实的一种表述,但是“并不会像哲学和艺术本身那样传达或触及终极真理”。而唯有亲自穿越前厅,自己去思考和判断,才可能抵达后方的真理。此处克拉考尔表现出强烈的现象学色彩,倡导人们回到未经他人雕琢和抽象化的“现实”中去,即回到胡塞尔所说的“充满了偶然性和不确定性的无边无际的‘生活世界’”。

按照克拉考尔的观念,电影要从科学的抽象化法则、人们的习惯性漠视中救赎物质现实,教会人们以一种不同于自然科学的、艺术的目光看待世界。电影可以带领孤独的现代人摆脱技术社会的负面影响,回到广阔的、亮闪闪的、川流不息的“生活世界”。电影艺术“在心灵中激起的大浪”,会“把我们对充分经验过的事物的含义所持的看法冲到岸上”。在电影院中,普通观众被赋予了“发现者”和“审美者”的身份,进入到大银幕上的声画世界,暂时摆脱世俗事务的“烦忙”与“烦神”,恢复对生活中的物质、事件、人物、情感的敏锐感知,进而感受到日常生活的丰富、神奇与诗意。

历经社会学、社会心理学、现象学研究视角的变化,克拉考尔深入剖析了作为社会历史“间接证据”的电影,强调电影可以并且应该带领观众回到现实、感知现实、发现现实。在他看来,现实是一个蕴藏深意的宝库,可以让人们不断作出新的解读;电影不应该沉湎于炫技,那些只是一经揭示就魅力尽失的雕虫小技;拍摄电影的形式手段可能会过时,但电影所捕捉的社会现实本身永不过时。

随着科技的进步,VR电影、穹幕电影、AI生成电影等新事物不断涌现,但电影那种概括世情、激荡人心的力量似乎并没有增强。正如齐林斯基所言:“媒介不断进步的观念是一种幻觉,现有的媒介技术水平也不一定就是最佳状态。”我们应依循克拉考尔的理论主张,破除对形式和技术的迷信,要围绕电影的媒介特性和艺术使命,始终面向社会群体的心理需求,以创新又不失焦的、艺术又不失真的方式“完整地”复原现实生活。唯有将物质现实从人们的感知盲区与观影惯性里救赎出来,在银幕上恢复现实本身的活力,才可能诞生波澜壮阔又意蕴丰富的优秀电影。

(作者系湖北工业大学青年教师,本文系湖北省教育厅哲学社会科学研究重点项目阶段性成果)