对谈嘉宾:

纳比勒·苏莱曼(叙利亚作家)

尤 梅(北京外国语大学阿拉伯学院副院长)

林丰民(北京大学教授)

薛庆国(北京外国语大学教授)

邹兰芳(对外经济贸易大学教授)

苏 远(字句lette策划编辑)

思想的传播本身就是一场美妙的叙述

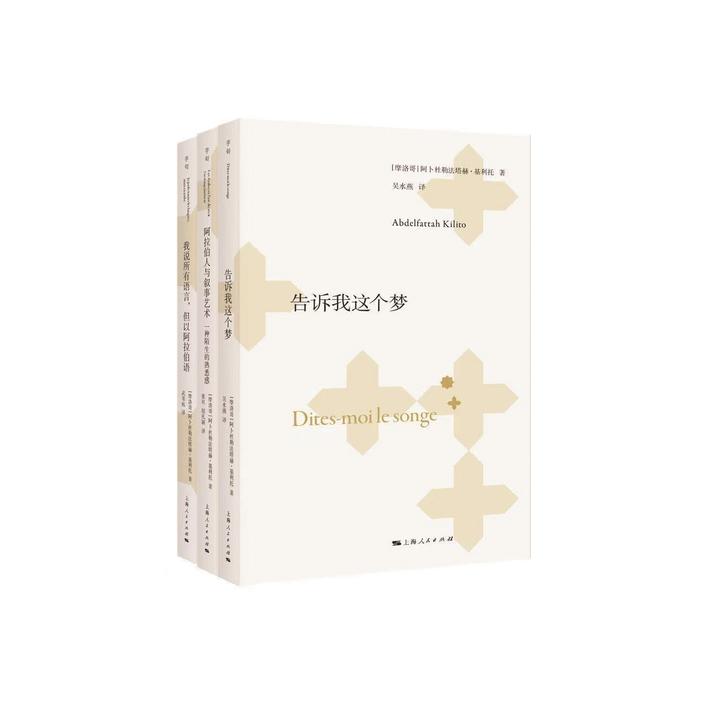

尤 梅:基利托《告诉我这个梦》《我说所有语言,但以阿拉伯语》《阿拉伯人与叙事艺术》中文版的面世,让读者可以了解到这位摩洛哥作家的文学世界。苏远老师作为这几部作品的策划编辑,能否说说他身上的哪种特质打动了您?

苏 远:我在一家图书出版公司工作时,接触到了有关基利托的选题。我发现基利托是双语作家,荣获过很多大奖,他的书被翻译成多种语言,但还没有中文版,所以我就觉得或许可以做。2023年,基利托获得了阿拉伯语言文学费萨尔国王奖,起初我不太清楚这个奖的分量,看到有介绍说它相当于阿语世界的诺贝尔奖,我很受鼓舞,出版基利托这位作家的作品是非常值得的。

尤 梅:感谢苏远老师的分享,让基利托的文字在我们面前变得更温暖、更立体。下面请纳比勒·苏莱曼先生谈谈,您作为当代阿拉伯作家,对基利托本人有什么了解?

纳比勒·苏莱曼:我认识基利托。在我的印象里,基利托是一匹骏马,为什么说是骏马?因为一般的马或许会失足,但骏马以奔驰见长,很少失足。基利托就像一匹不停奔驰的骏马,他的作品一直保持高水准。他还有一个可贵的地方,他不是一个传统意义上的文学评论家,却为文学评论注入新的哲学思想,提升了阿拉伯文学和阿拉伯文学评论的层次。

基利托既用法语也用阿拉伯语写作。他的作品被翻译成多种语言,在世界范围内传播。他对《一千零一夜》《玛卡梅集》《宽恕书》等古典阿拉伯文学作品都有深刻理解,并做了独特解读。他写了两部长篇小说,但其实很难称之为小说,我更愿意称其为长篇叙事,因为基利托在写作时融入了自己的经历、想象、梦幻、观念,所以是颇为独特的文体。《一千零一夜》对基利托的写作产生了深刻的影响,我们在他的多部作品里都能看到这种影响。

尤 梅:现在,我们要经由这三本书正式进入基利托的世界,开始这场思想之旅。首先我们需要一把钥匙,这把钥匙就是《一千零一夜》。基利托在书中有过一个类似的观点:所有的经典在诞生之初都是对前文本的一种巧妙“盗用”。我想借此请问林丰民教授,在您看来,基利托是如何通过分析《一千零一夜》等阿拉伯经典文本,来论证这种“盗用”是一种创造性的翻译和重写的?

林丰民:关于基利托对于经典的重新阅读和阐释,刚才也谈到了一些,包括他对阿拉伯古代经典《一千零一夜》《宽恕书》等重要作品的理解,而且他在很多时候应用西方的文学理论来解读,当然从阿拉伯文学的角度也有,两种视角是不一样的。传统的阿拉伯文艺批评主要还是从语言学角度去分析作品的语法、修辞,而用西方的文艺理论来阐释就会给东西方读者一种新的印象,刚才尤梅老师提到的“对经典的翻译是一种巧妙的盗用”,“盗用”一词让我想起阿多尼斯之前在北京大学做演讲时,有同学提问翻译的问题,阿多尼斯也说了一句非常相似的话:“诗歌的翻译就是背叛。”我当时很惊讶他怎么会用这样的一个词,后来他做了一些详细的解释,我的理解是:因为诗歌本身承载了原先的创作语言的美感和美学特征,所以在诗歌翻译成另外一种语言时传达它的意义相对比较容易,但你无法传达原文的那种美。诗歌语言是比较精炼的,诗人在选用词汇及其意象的时候会采用一些具有多义性的词汇,这种词汇在翻译成另外一种语言时很难找到对应的词,只能翻译其中的一种义项,而诗人想表达的其他义项,只能通过注释或者别的形式来传达。这是我对阿多尼斯谈论诗歌翻译的观点的理解。

基利托对于翻译的“盗用”观点跟阿多尼斯观点有点相似,但他表达得又不太一样,实际上基利托谈论的是一种创造性的翻译。也就是说,我们可以更深刻地去理解《一千零一夜》在欧洲的翻译,当然也包括后来延展到世界各个民族的翻译。欧洲学者对《一千零一夜》的翻译在实际上促成了《一千零一夜》的经典化,在此之前阿拉伯人并不觉得这是一个阿拉伯文学的经典,他们觉得阿拉伯古典诗歌才能真正代表阿拉伯文学最高的成就。阿拉伯人觉得《一千零一夜》不是纯粹的阿拉伯人创作的文学作品,因为它最早来自印度,然后翻译成波斯的巴列维语,后来才翻译成阿拉伯语,之后在此翻译基础之上增加了很多阿拉伯本土的故事,经过历代说书人不断进行集体的创作和再创作,才定型成了我们后来看到的《一千零一夜》的版本。在传播到欧洲的过程当中实际上也有很多改变,这也是翻译中经常存在的一个现象。

翻译界有两种最基本的译法:一种是化境,就是归化翻译;还有一种是异化,有点像鲁迅先生的直译或硬译的说法。归化是另外一种翻译路径,比如中文译者在翻译的时候努力让译文像中国作者的文字风格,要让读者感觉好像不是译文,译者就要努力寻找跟对象语之间比较相似的东西。所以大家去读《一千零一夜》纳训先生的译本会感觉他的文字很有中国语言与文化的特色,后来的许多译本才慢慢出现了一些比较具有阿拉伯文化特征的东西。《一千零一夜》不仅影响了欧洲的文学,其影响甚至扩展到了欧洲文化的各个领域,包括音乐、绘画、雕塑、电影等,以《一千零一夜》的故事为题材创作的歌剧甚至对欧洲的歌剧模式都产生了很大的影响,使之成为一种新的具有异域情调的艺术。

薛庆国:刚才谈到翻译的忠实问题,基利托在他书中也说过:“不忠实,总是与某种形式的忠实并行。”这种说法挺有意思。从某种意义上讲,译文对原文的背叛,总是忠实地体现出他所处时代的精神,以及同时代读者的预期。

尤 梅:刚刚林老师提到,在阿拉伯语评价体系里,基利托的工作常常会被某一些人认为是用西方理论来解读阿拉伯的经典文本。那么,请问林老师,您是如何看待这种评价?基利托的原创性和不可替代性体现在哪些方面?

林丰民:基利托作品的独创性的确很显著。我刚开始读他的作品时,我是很困惑的,不确定这是什么体裁。最初的感觉特别像随笔,仔细读了之后,尤其是读完《告诉我这个梦》,对他的创作有深刻的印象——他把虚构的写作和非虚构的学术写作融合在一起。他的作品既像小说,又不像传统意义上的小说;既像学术随笔,却又掺杂了一些故事性的因素。初读,觉得像是对作品的学术性阐释,但这种阐释又不像经院研究那么严谨地进行论证,而是直接表达自己的理解,形成一种独特的风格,体现在几个方面:第一,他应用西方的文学理论对阿拉伯经典文学作品进行解读,但他不是简单地应用,而是一种理论调和。第二,他以自我的他者化实现文化主体的重构。第三,基利托创作的独特性还体现在文体和语言的越界实践。

在语言上,基利托清醒地认识到,母语与外国语言都具有表达功能,但又有差异,该如何处理不同语言之间的关系?他深刻反思了母语和外语之间的这种权力关系。他有一部作品题名为《我说所有语言,但以阿拉伯语》,这个书名正是他的一种文化立场、一种文化宣言,即以阿拉伯语为根基,但保持对所有其他语言的一种开放性态度,而不是保守地固守于自己的母语。他在主张开放自我的基础上,试图扩展文化的对话。他的终极关怀或者他比较深刻关注的东西,并不是让阿拉伯文学成为西方文艺理论的一个注脚,而是在全球化的文学语境中,为摩洛哥文学乃至阿拉伯文学找到一个开放的自我。阿拉伯文学的价值在于多元共荣,在于同西方文学和西方理论的对话,而不是一种单向的复制或单向的输出。他的倾向,就是努力想要打破西方中心主义的二元对立。所以他的创作,无论是虚构的还是非虚构的写作,实际上给我们一种启示——文化的生命力正是来源于这种与他者不断的相遇,并且在此过程中重新界定和丰富自我的一种能力。

尤 梅:您的分享让我们深刻地体会到,基利托的重读和重写并非简单的文本复写,而是一种思想探索。接下来我们聚焦到《阿拉伯人与叙事艺术》这本书,说到阿拉伯的叙事艺术,这个叙事传统非常明显,我们脑海中会浮现说书人的形象。请邹兰芳教授谈一谈,这种古老的口头叙事的形式蕴含了哪些和现当代小说截然不同的叙事智慧?

邹兰芳:这个题目很大,在基利托的作品中会被不断提到。我想先简单谈谈我对他这三本书的整体感受。我拿到书后快速翻阅了一遍,像进入了一个文学的秘密花园,我确实体会到他丰富的想象力。至于文本归类,我觉得这是一种杂糅性很强的文体,因为他的语言蕴涵深刻的哲思,他认为文学应该是一个共和国。“语言即世界”,这是基利托给我的第一感受。

他既坚守传统、深深扎根于民族土壤,还与当下语言的发展紧密结合,具有后现代语言特征,我们可以从他的书里发现他深受德里达的理论影响。他觉得语言是生成的,是可以延宕的,之后又回溯到语言的根性,一种纯语言的境界,这个语言无论翻译成什么,它都是人类的语言,是不同国家的读者都能够接受的、能感受到温度的语言,所以他才说“我说所有语言”。所有语言其实是回到纯语言,但它的表现形式又是各民族自己的语言,语言外在形式是多元的,但最后的诉求是回到人类的共同乡愁。实际上,我个人认为《我说所有语言,但以阿拉伯语》具有他个人回忆录性质,他要寻找这种基本的、带有乡愁色彩的语言,他不认为语言之间要有区隔,他把自身放置于一个混杂的、蔓延的装置中,将意义置于生成中,这个意义是开放的,不被任何框架束缚住。

“一切伟大作品都不止有一种读法”

尤 梅:基利托确实在《我说所有语言,但以阿拉伯语》这本书中谈到,翻译是一种叙事,如果把基利托的翻译观和叙事观结合起来,也可以说,阿拉伯文学史就是一个不断被翻译、不断被重述的过程,所有作家也都是说书人。感谢邹老师,您让我们不仅关注这个文本,而且还关注文本得以生产和传播的途径和场域。说书人不仅仅是讲述者,他还是表演者和再创作者,这种活态的叙事恰恰是理解阿拉伯文学动态生成过程的关键。从说书这一具体形式切入,最终揭示的是整个阿拉伯叙事传统的生成逻辑和哲学内核。请问薛庆国老师,您在看完书后感觉这几本书的思想体系是什么样的?

薛庆国:我认为,可以用其中一本书名《我说所有语言,但以阿拉伯语》概括他的这三部作品。我认为这个书名可以有两种解读:一是侧重“我说所有语言”,二是侧重“我以阿拉伯语说”。第一种解读体现他的世界视野,也就是他站在世界的、人类的高度,借助西方的工具来审视阿拉伯,这使他在探讨阿拉伯的问题、阿拉伯的文学时,往往产生新鲜独到的看法。第二种解读体现出基利托的本土情怀,这三本书都与阿拉伯的文化、文学等问题相关。

尤 梅:听完各位老师的讲述,我们仿佛有两张地图:一个是指向思想深处,另一个是指向叙事形式的传统。薛老师一直关注阿拉伯世界的思想史,您觉得基利托及其作品对整个阿拉伯文化史、思想史和文学史有怎么样的意义?

薛庆国:基利托在评论古典名著《卡里莱和笛木乃》时写道:“这本书虽然只是区区一本,但蕴含了两本不同的书,一本表象之书,一本隐秘之书,因此它会有两种读法,一种是庸人的读法,一种是智者的读法。”我对这句话印象特别深。我认为,古今一切伟大作品都不止有一种读法,我们要做的就是超越庸人的、停留于表象的读法。只有这样,传统才会随着时代的变化而不断被赋予新意;也只有这样,传统才不完全属于过去,而是向现在、向未来开放。基利托著作的价值,体现为努力以新的眼光去观照文化传统,赋予传统以新的生命力。阿多尼斯在他的四卷本巨著《稳定与变化》中也是这样做的。他认为阿拉伯文化遗产中,既有以稳定、因袭为特征的传统,也有追求变化、革新的伟大传统。他的著作的意义,在于发掘阿拉伯遗产中代表变化、革新的传统,弘扬这一长期被主流遮蔽、遗忘的传统,因为在他眼里,这些才是阿拉伯文化中最有价值的成分。从这个意义上来说,基利托和阿多尼斯等人的著作,都体现了重新理解和书写阿拉伯文学史、思想史和文化史的旨趣或抱负。

尤 梅:基利托的工作不止于文学批评,更是一场深刻的文化思想启蒙。下面一个问题,我想问纳比勒先生,您作为一个正在执笔书写的作家,基利托对您而言,是怎么样的存在?基利托的理论或作品是不是能够为您提供一些有益启发?

纳比勒·苏莱曼:基利托的作品让我开拓了思路。他经常会写梦见什么,他的想象力对我来说是一个很大的激励。他把阿拉伯文学中《一千零一夜》《玛卡梅集》等作品,从语言层面、想象力层面都进行了一种新的、现代的阐释,这对我来说有一定影响。除了阿拉伯古典文学以外,马哈福兹、阿多尼斯等当代阿拉伯文学家的作品也滋养了他的思想和作品,在他身上,体现了对古今阿拉伯文化传统的吸收和创造性转化。

如果要我概括一下基利托,可以说两点。第一,可以将他视为麦阿里等阿拉伯作家与罗兰·巴特等西方理论家的合体,他做到了东西合璧。第二,他的写作手法独特,不以长篇大论或严格的学术论文见长,而是通过短小的随笔表达他独特的学术思想,这些作品读起来又非常吸引人。

尤 梅:刚才,通过一系列问题,我们聆听了几位老师从不同维度为我们勾勒出一个立体的、生动的、充满思辨与活力的基利托。可以说,他是从经典中带来了火种,照亮了古老叙事的形式之谜,这不仅重塑了我们看待阿拉伯文学史的方式,也持续为今天的阿拉伯创作者注入了新的能量。

(宋晗 整理)