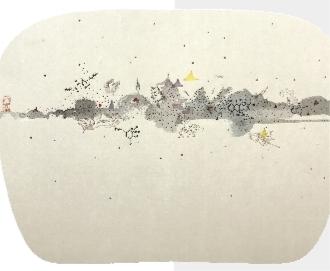

这些小画作于日常小憩时。

之所以强调“日常”,是想区别于那种专门的、怀有“创作”企图的时刻。可现在意欲做出这般区别,我发现,原来准确的陈述又颇具难度。因为作画的那些时刻,似乎本就没有一个“准确”的心情。它们真的是“小憩”时的产物吗?似乎也不是。事实上,完成它们同样令人有种“工作”的紧张感。裁纸,构图,钤印,一切都有着对于形式的强迫性要求——它们没有小憩的闲适。尽管我常常草率地将这些小画定义为涂鸦,可一旦认真追究,我就得承认,那些作画的时刻,自己依然致命的郑重。

所谓“致命的郑重”,可能是,内心其实是想要摆脱掉郑重的。然而,即便小憩,即便涂鸦,也依旧“致命的”无可松弛。但,它们的形制,又显而易见地无从被视为“创作”;并且,如果一定要在“涂鸦”与“创作”之间做出抉择,摇摆一番,我仍旧只能倾向前者。

那么,为什么要摆脱“郑重”?为什么“郑重”挥之不去便会令人感到是“致命”的事儿?为什么,提笔时刻的“松弛”,会成为心底的盼望?

也许,于我而言,“郑重”已经构成了某种压迫,已经部分地损害着我的创作。这里所说的“创作”,是指我的小说写作。无可争辩,作为一个美术专业出身的人,如今我完全是被当做一个小说家来看待的。其间身份的转换,也与这些小画的定义一样令人难以准确地陈述。

事实上,从绘画到写作,这个“跨界”的行为,已经被人追究了无数次。为什么?是什么令你做出了这样的选择?画画与写作之间构成了怎样的关系?似乎这一切必然要有一个能够脱口而出的答案;也似乎,在这两门艺术之间,必定有着某种不言而喻的关联,早已被约定俗成,然后等着你再把它们交代一遍。这令人厌倦。如果真的有那些不证自明的事物,我们是否必须一次次地重复,一次次地巩固它们的不证自明?——然而,这的确又是必须的。就像面对常识,我们需要不厌其烦地重温。

批评家黄德海论及我的小说时说道:那些小说中的平常日子,有绵延致密的细节和具体而微的想象,尤其是对人物内在情感的处理,揣摩功夫下得透,转折处布置精心,没有常见的突兀和尖锐,准确得或能看出作者深邃的用心。可等这一切团拢起来形成整篇,却又似乎跟所谓的现实并无太大的关系,现实中的干净或污秽、温存或敌意,仿佛都经过了意识的再造,笼罩上了一层明显的反省色彩,磨去了其中的粗粝感,显出整饬的样子。

不是吗,如果将这段话中的“小说”替换为“小画”,他的这段论述依然可以成立。这批小画同样的“有绵延致密的细节和具体而微的想象”,同样的“没有常见的突兀和尖锐”,同样的,“似乎跟所谓的现实并无太大的关系”,于是,“仿佛都经过了意识的再造……显出整饬的样子”。

在我看来,如果这番定义真的命中了我的风格,除了喟叹黄德海目光的准确,我还当警惕。是“整饬”这个词令人踟蹰。它当然是值得追求的,所谓艺术“高于生活”的那个部分,在很大程度上,或许就是经由“整饬”来完成的;然而,意识再造之后,艺术若“似乎跟所谓的现实并无太大的关系”,也一定会令人深感无力。

潜意识里,这或许便是我在作画时想要摆脱“郑重”的一个动因。而“郑重”又是如此地难以被摆脱。尤其写作的时候,对于“郑重”的消减,几乎就是对于所为之事意义的消减。那么画画或许会好一些?尤其,当这些小画被自我暗示为“作于日常小憩”的产物时。

然而,你也看到了,此刻当我对这些小画做出说明,在“作于日常小憩”的基本想象下,同样也不得不承认它们“专注”的实质,承认它们的匠心乃至匠气,承认我即便是在一厢情愿地涂鸦,也依旧无法完全地松弛。

一切就是这般的缠绕。我想,诸般问题的开列与辩难,自古以来就为难着我们并且在为难之中塑造着我们。至少,在目前这个阶段,我也只能够将自己为难到这样的一个地步。因为,无论画小画与写小说,于我而言,彻底地摆脱郑重,完全地倒向某种“才子气”,或许更具风险。

文人提笔,风流满纸,这是我们的财富,亦是我们的债务。所以,我可能会在潜意识里告诫自己,万勿“挥洒”,毋宁“匠气”,会在潜意识里对提起笔来写字画画的作家们中那些老老实实写楷书、描瘦金体的同侪心生敬意。

艺术之事,恒常者何?流变者何?于我而言,或许,恒常者依旧是致命的“郑重”与“专注”,那相对的一极,“松弛”与“草率”,与流变中为我们构成审美里轻与重的平衡。在“小画”的心情中想象“大画”,这或许就是我今天有限的格局。我无力让自己更大,但也未曾甘心一味地小下去。

诚如黄德海在评论中对我的担忧:“自省同时流露出的自怜式的柔弱感,很容易把人捆缚在某些细致周密的固定频道——或者也可以这样来表述我的担忧,柔弱的自省有时会把人从生活的烟尘中生拉出来,耽溺在意识的清净境界里,就如弋舟自己说的那样,过上一种奇怪的‘二手生活’。”这便是我自己此刻对自己的担忧。好在,他将我近期的小说称为“盛放在拗格里的世界”——“安置了世界本身的粗粝和不完整,却不是削齐磨平,而后让它再生般地重生在虚构的世界里,就像古诗里的拗格,看起来每一处关键的平仄都不对,却在全诗完成后呈现了全备的美感。除了偶尔还是会流露出的幽僻孤冷,那些亘古长存的山川、劲力弥漫的日常进入小说,打开了人内心的某些隐秘之处,勾勒出早已被现代小说遗忘的雄阔野心,阅读者或将缓缓感受到其中涵藏的巨大能量。”对我,这是有效的鼓舞。我想,他的如下言论,亦可作为这批小画的箴言——非关幽冷俏模样,庄严赋尽烟尘中。