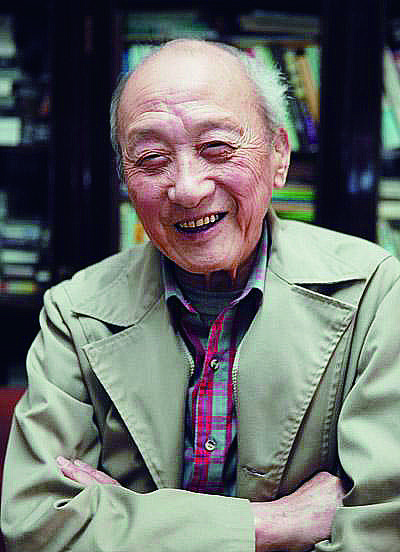

黄宗江先生是我所剩无多的一位老大哥、老朋友。我们俩一见面,可以说推心置腹,无话不谈。2008年春,应邀聚餐,先生还劝我说:“人生最最可贵的是问心无愧,哭着来,笑着回。”正是由于常怀这种乐观、豁达的心态,先生直至最近,仍笔耕不辍。因此,当一听到广播里的噩耗,真是晴天霹雳。

黄宗江先生不仅文化程度高,人缘好,而且经历和建树也很突出。早在上世纪30年代,他就上台演戏,编写剧本,而且先后扶掖了不少后辈。例如,知名表演艺术家孙道临的出山就是一个实例。此外,从新中国成立以来,他对我国电影事业发展的贡献也是十分巨大的。只要一提《柳堡的故事》和《农奴》,无不同声称赞。

我有幸结识这位杰出话剧、电影艺术家,全赖1945年冬电影《清宫秘史》的编导姚克先生的推荐。姚克先生的英语很好,早在上世纪30年代,他就开始把曹禺的成名作《雷雨》译成英文。不久,因向国外介绍我国昆曲的发展历史和研究李贺的诗选,他经常登门向族公胡吉宣(1895-1984,著名训古学家)讨教。抗日胜利后,我考入上海美基洋行做练习生,颇想尽早学好英语,实现乃翁要把灿烂中华文化弘扬出去的宏愿。为了使我早日成才,族公拜托姚克先生辅导我学好英语。记得,那天出门后,他便立即带我到美国新闻处,送我两本由那里馈赠的英文书《战地钟声》和《法兰克林传》。自那时起,我常到一家影坛人士云集的咖啡馆去向他请教。在那儿,我结识了宗江大哥。他当时正组班搞话剧,曾送票请我到金城大戏院去看演出。

改革开放初期,我转入《中国文学》英文版工作。英籍专家白霞跟他很熟。有一天,她得悉我认识黄宗江,就派我去他家送材料。那天,正好孙道临也在那里,我们久别重逢,谈得非常欢畅。从此,我们又开始了新的交往。他曾请我观赏他根据美国剧作家奥涅尔改编的剧本等等。然而,由于各自都很繁忙,接触尚不太多。

2008年春,英籍专家白霞随丈夫(曾获诺贝尔奖的著名经济学家)来京讲学。自那时起,她经常宴请以往的同事和好友,我们见面畅谈的机会也就多了起来。由于宗江大哥见多识广,每次见面,大家都会向他提出各种各样的问题。而他呢,也总是有求必应,滔滔不绝。例如,有人不知重庆“二流堂”的典故,他竟能从“唐瑜”是何许人,一直讲解到郭沫若说:“延安1942年开展大生产运动,改造二流子,你们这些人(指吴祖光等许多进步文化人)活像二流子,就称作二流堂吧。”讲得十分到家。又如,有人打听表演艺术家金山的趣闻,他也会从重庆上演郭沫若的话剧《屈原》,讲到他和张瑞芳的婚恋,甚至还讲述后来的各种经历,真是活灵活现。再如,有人问他电影演员上官云珠的生平,他也同样讲得有声有色,十分感人。他总是有问必答,能不夸他是话剧、电影界的一部活词典吗?

2006年春,我应邀撰写一篇纪念姚克的文章,没等我开口,他就主动向我提供了许多重要信息。文章发表以后,他还向我讲解了许多有关的回忆。有一次,他说:全国解放后去姚克家拜访,此时他们俩已离婚,男的去了香港;女的一人在家。当时,碰巧宗江大哥多天没刮胡子,结果,还是上官云珠寻找出姚克留下的一把剃须刀,才让他刮了胡子。他一边讲,一边笑,真是有声有色,犹如昨日一般。

到了晚年,尽管早已硕果累累、德高望重,但不论对同辈或小辈,宗江大哥依然热情、周到,有求必应。俗话说:“吉人自有天相,好心总有好报。”走得那么快,不正是他自己所推崇的“哭着来,笑着回”吗?如今,宗江大哥,你既乘鹤西归,此时此刻,想必已与尊夫人及那些好友们欢聚一堂了吧。祝愿你们永远含笑九泉!