1949年的严冬,在多个领域尝试失败后,影片《放牛班的春天》中的主人公马修来到池塘畔底抚育院做代课老师。未来在他眼前一片惨淡,就像这掩藏在密林深处萧索的抚育院的名字,马修的人生也坠入了人生中的低谷。这所抚育院是为收容管教那些难缠的问题儿童而成立的,影片名字中的“放牛班”,顾名思义就是指不被重视的、专给那些被认为没有出息的差生开设的班级。班级中的学生基本上都出生于社会底层的家庭,很多人家里很穷,只能承担低廉的学费,在这部片子中的孩子几乎都缺失正常的关爱与教导。这些孩子的生活本来可以直接被判断成永远没有尽头的寒冷冬季一般,然而片名中却出现一个转折——“春天”。实际上这个转折也就透露出影片的一个整体基调,不是寒冬而是严冬过后才会到来的温暖的春天。为他们带来春天的是杰拉尔·朱诺扮演的代课老师马修。

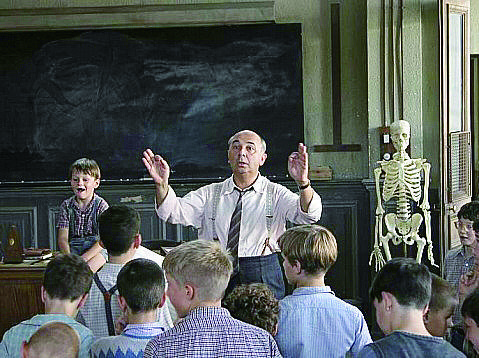

伴随着阴森、诡异的背景音乐,马修刚一来就见识了这个抚育院中荒谬而残酷的教学方式。如同暴君一般的刚愎自用的院长、自行其事麻木冷漠的老师,还有不服管教恶劣顽皮的不良学生。一场闹剧之后,这所抚育院的教育准则被离去的老师准确概括为:一犯规,就处罚。校长则是这条准则的忠实执行者,轻则不问缘由的关禁闭,重则拳打脚踢,不惜抹杀儿童纯真美好的天性。而马修胆小、谨慎,又不失善良、幽默的个性被法国实力派演员杰拉尔·朱诺通过几个细小的表情、动作,完美地展现在观众眼前。惶恐的目光、不解的询问、人性的质疑,马修在第一天的日记中诉说自己疲于对新环境的适应,甚至感到害怕。但是,作为称职的代课老师,他还是一出手就收服了最“无可救药”的坏学生盖贺克。

孩子的天性是善良的,情感是真挚的,他们的心中永远充满了对美好事物的好奇与向往。不长时间,马修与众不同的做法就与孩子们产生了共鸣。马修也在内心生出了疑问:“这些孩子真的无可救药了吗?”偶然间本就酷爱音乐、精通作曲的马修发现这些孩子虽然顽劣却对音乐、尤其是唱歌十分喜爱,也许唱歌是在这个可怕的学校惟一没有被禁止的娱乐行为。他觉得自己找到了一个可行的教育方式,并下决心试一试,这就是在放牛班组建一个合唱团。放牛班众多的孩子各有各的特色,一个班级俨然就是一个小社会,有的孩子天性顽皮、有的胆小怕事。同时每个班级也总要有那么一个孩子是领头的,无论是带头玩闹使坏、还是为合唱团领唱。“天使的脸蛋,魔鬼的心肠”的皮埃尔就是这样一个孩子。“我们是池塘畔底抚育院的菁英,正因为如此我们才令人伤透脑筋。”简单而富于生活化的歌词渐渐引起了孩子们的兴趣。马修的合唱团刚见起色,就被一个突然到来的新成员,男孩孟丹所打乱了。这个有着凶狠眼神的男孩被医生定性为处在危险边缘,带有暴力、变态等性格。他的到来引起一连串的不良反应,马修对这个危险分子无能为力。惟一值得庆幸的是马修发现了皮埃尔天籁一般的嗓音,以及对其美丽温柔的母亲产生了朦胧的倾慕之情,于是被激发出无限的创作欲望。

影片浓墨重彩地刻画了皮埃尔这个男孩。他是60个孩子中被“工笔”描述的一个。内向,自我封闭,但是性格顽劣冷漠,家庭的影响让这个男孩既叛逆、顽劣又敏感、脆弱。然而他那让马修和观众都惊为天人的干净的歌声,让我们在他身上看到了无限可能。他那纯净清亮的声音好像湛蓝天空下的飞鸟,自由轻灵,穿透人心,让人感觉自己的心好像也插上了翅膀,跟着他的歌声一起飞翔。歌唱让他找回自己,重拾信心,也找到了自己的梦想。

在孩子们美好的歌声中,抚育院原有的冷酷、刻板的气氛得到了缓解,从校长到老师们都有所变化,小小的细节,也让我们忍俊不禁。考试时皮利诺小声问:“乐利,我们是好朋友吧?”“当然,为什么问?”“五乘三等于多少?”“五十三。”“你确定吗?”“当然”。“谢谢。”然而孟丹的再次出现把这镜花水月一般的平静打破。校长重拾高压的手段管治这班问题少年,体罚愈演愈烈。最终,马修虽然成功完成了合唱班的演出,却被校长赶出校园。然而,法国人毕竟是浪漫而温情的。当马修再次拎起饱经沧桑的皮箱,准备离开“池塘之底”时,连我们都不禁叹惋孩子的谨慎和冷漠。然而,在这里法国电影的煽情功力可见一斑,一只只纸飞机从窗口飞降下来,折叠的飞机上写满充满个性而深情款款的语句,以及伸出窗外挥动的小手,都成为马修最大的慰藉。也许除了这些孩子,没有人知道他其实是个伟大的音乐家,他用自己的音乐教化,温暖了60个孩子的心。悠扬的合唱响起,有着抑扬顿挫的忧伤。在平淡中积蓄,在结尾处爆发,自然合理地完成情感的升华。《放牛班的春天》做到了这一点,看完影片有一股温暖久久绕于心间,在落幕后尚能令人气息不平,久久回味影片的意义。

让我们回到影片开头,成功的皮埃尔在世界的音乐舞台上挥舞着指挥棒,直到50年后一样满头白头的皮利诺来找他,并拿出马修当年的日记,回忆才涌上他的心头。这时他才了解那个快被自己遗忘的老师,在当年怎样一直地向前推着他,一直默默在注视着他。在他人生最关键的时候,用自己并不高大的身躯,将他向上轻轻托起。

现在回想起来,那个第一天在抚育院门口“迎接”马修的小男孩,作为孤儿的他,每天抱着天真而执著的念头等在大门口,期盼着某一个星期六爸爸会来接他。但是,迎着希望出现在他面前的马修老师却教会了他,愿望的实现不只是依靠等待,真正的幸福需要自己努力去追寻。在影片结尾时,小男孩终于迎来了自己人生中的春天,他勇敢地追上要离去的马修老师,跟随他离开了池塘畔底抚育院,一起踏上满怀希望的新旅途……