王鼎钧是享誉世界的华文作家,其作品丰富、风格多样,曾涉猎评论、剧本、小说、诗歌等多种文体,尤以散文见长。王国维曾有言“散文易学而难工”。散文不像格律骈文讲究对仗工整,就文体自身来讲又无过多限制,看似只要抒发心中所感所思就能成文,实则并非如此。抒情容易,但如何用个体的心性语言容纳整个人生的厚重,摒弃风花雪月、无病呻吟的泛情滥情,这就并非易事了。而王鼎钧却用其丰富的人生经历酿造出了醇香浓郁的老酒,用平实朴拙的笔触在描绘一方内心世界的同时,又刻画了对社会人生的深刻体悟和独特感知,难能可贵。台湾作家马森评价:“如果选出中国当代十大散文家,当然不会遗漏王鼎钧先生。如果选出五大散文家呢?王鼎钧先生还是有份儿的。”可见其作品的分量之重。

兼容并蓄、不落窠臼的自由文体

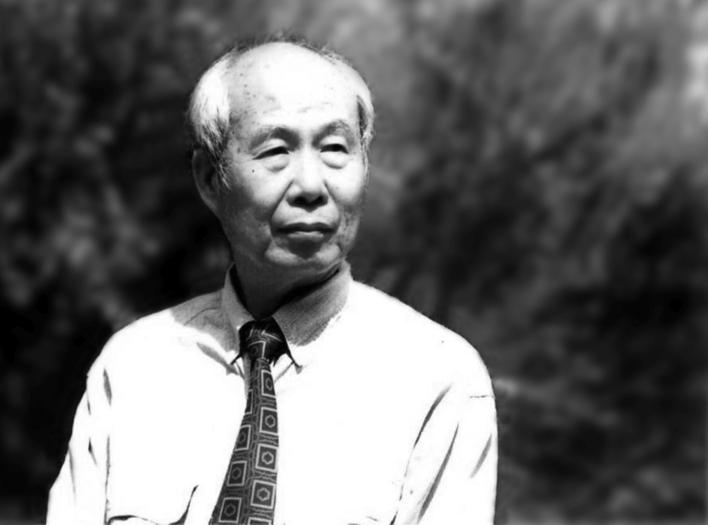

王鼎钧1925年出生于山东兰陵,少时离家,辗转于大陆各地,1949年到台湾,1979年赴美,后定居纽约至今。论时代,他历经抗战、内战;论地域,他生长在传统文化氛围浓厚的古城兰陵,作为流亡学生足迹遍布大半个中国,后从大陆漂泊辗转到台湾又最终迁徙到美国;论文学潮流,他目睹了写实主义、现代主义和后现代的众声喧哗。用他自己的文字来概括,他有着“历经七个国家,看五种文化,三种制度”的人生经历,丰富的人生经历也赋予了他丰满的文学生命,其血液中流淌着多种文化传统,不仅包含着原乡儒家文化传统,更混合了基督教信仰以及佛学思想,它们相互冲突的同时又有交融、补充,从而为他开拓出一个更加丰富浑厚的文化境界。

随着新文学的不断发展,文学作品中的文体意识和语言形态也在发生重大变革。诗歌与议论性散文的变革首当其冲,逐步向诗的散文化和散文的社会化、通俗化方向演变。钱锺书曾提出:“文章之革故鼎新,道无它,日以不文为文,以诗为文而已。”王鼎钧虽是散文名家,但早年也多作诗歌。他多次强调文学的血统是诗,文学的遗传基因是诗。他还主张:“不管你是写散文,写小说,写剧本,都以诗为指归,都得懂诗,爱诗,读诗。所以我常劝人读诗,不读诗无以言,不读诗无以写散文。”因此,真正有创造力的作家,即可知文学里是没有绝对的文体和分类之限的,但凡被称作“散文大家”的人,都擅于博采众长却又独具特色。作为“五四”以来较早认识到这一问题的作家,他自述是“在台湾为及早力行将小说戏剧技巧溶入散文之一人”。各种文体的深度互渗、融合最终成就兼容并蓄却又独具特色的散文。

王鼎均多次谈及这种兼容并蓄的重要性,他在《文学种子》中说:“诗、小说、散文、剧本,是那棵叫做文学的大树上的四枝,是文学大家族中的四房屋,并非像动物和矿物截然可分——为了便于观摩学习,必须夸张四者相异之点,寻求他们个别的特色。这以后,层楼更上,作家当然有不落窠臼的自由,兼采众体的自由。”他大多数的散文也如同他的人生经历一样丰富,兼具了小说、诗歌、戏剧的特色。在继承传统散文精华的同时,王鼎钧将小说、诗歌、音乐等艺术因素融入散文中,有效拓展了散文的表现空间,增添了散文的艺术感染力。在《碎琉璃》中的不少篇目,既有散文的感悟和情理的抒发,又有小说的虚构和情节的曲折。议论中有着叙事的娓娓道来,叙事中又有着诗歌的以梦为马,抒情中还有音乐的音韵美妙。这种兼类的文化散文,也标志着他的创作由兼类融合逐步迈向更为成熟的巅峰。

沉郁厚重、大气磅礴的艺术风格

早期台湾散文给人的印象是细腻温婉,清简空灵,女性如三毛、席慕容、琦君,男性如萧白、杨牧。刻骨铭心的乡恋乡情、静谧深远的情趣意境,是几十年来台湾散文家最显著的标示。而王鼎钧散文的出现,打破了这种浅吟低唱的拘囿,更为关注民族审美心理,扩展写作空间,将散文置于文化历史的大背景下,给人以深厚沉郁的体悟。学者楼肇明曾经评价“王鼎钧和余光中在散文文坛崛起,他们两人可谓珠联璧合,共同为完成对现代散文传统的革新,奠定了坚实稳固的基石”。

他的作品狂洋恣肆、沉雄苍劲,有着突兀峥嵘的想象力和排山倒海、阅兵方阵般驾驭文字的能力,将散文的阳刚之美推进到了一个新的阶段。他对生命的抒写,刚劲透彻而又意味深长:“那些泪,在我流过泪的地方,热泪化作铁浆,倒流入腔,凝成铁心钢肠,旧地重临,钢铁还原成浆还原成泪,老泪如陈年旧酿”。他的抒情散文,情感奔放强烈,大气磅礴:“中国啊,你这起皱的老脸,流泪的苦脸,硝银水蚀过、文身术污染过的脸啊,谁够资格来替你看相,看你的天庭、印堂、沟恤、法令纹,为你断未来一个世纪的休咎?”他行文气势雄浑,深沉厚重,时常不拘泥于细节,泼墨淋漓的特色显露无遗。《旧曲》中场景宏大,节奏迅疾,给人一种广阔和深远的美感:“旧曲听来空余恨……我是太阳,我是永远不变的火,我是光明所有者……热血滔滔,热血滔滔,象江里的浪,像海里的涛……旗正报叙,马正萧萧,中国人,万古不灭,英雄无名……昨夜,梦魂溯时间之流而上,重新出入于雄伟而古旧的合唱中,音波如浪,将他自时间的流沙下浮起。余音如丝,在他的隐意识上刺绣,余波穿体而出,绕于梁,通于夜,融入大野,大野沉沉睡去,繁星俯视下,万户各自锁住一方黑。静,静如一切未发生前,静如一切业已结束后。远处,第一大城的路灯,环绕守护霓虹的残烬,残尽明灭,车灯比流星更飘忽。这不是太古,不是末日,是现代,是廿世纪。”

恰如黄万华在为王鼎钧《风雨阴晴》写的序言中指出:“他在沟通人生、艺术、宗教三者中呈现的澄澈、宁静,表现出回荡于天地间的中国智慧和精神。这使得王鼎钧散文常有的大开大阖的结构、金戈铁马的气势、疏朗遒劲的文调,都显得更为强劲、深远。”他是克制的,深沉的,宽容的,以其丰富的人生阅历,流亡、颠沛的生活亲历,造就他苍劲沉郁、大气磅礴的艺术风格。

“直教异乡为故乡”的独特

乡愁美学

“一代游子尽望乡”,古往今来,但凡远行,就有游子思乡的惆怅,乡愁永远是中国文学几千年来唱不完、诉不尽的主题。掬一把思乡泪凝结成晶莹的篇章,字里行间流露出的情思动人心弦、扣人魂魄、一唱三叹、余音袅袅,回旋在人们的灵魂深处。

王鼎钧也写乡愁。

少年离家,辗转流亡多年,他写“乡愁是美学,不是经济学。思乡不需要奖赏,也用不着和别人竞赛。我的乡愁是浪漫而略近颓废的,带着像感冒一样的温柔”。这番话在众多论述他作品的文章中被多次引用,用来解读或阐述他的乡愁情结。然而,他所唱的思乡曲却与他人有着绝然的不同。

王鼎钧在古城兰陵度过了他的童年,然而自少年作为流亡学生开始,兰陵就算是他乡愁所系的故乡了,随后的颠沛流离,一个个所谓的异乡变成了今天的故乡,因此,特殊的经历造就了他作品中的“故乡”是异于他人的“故乡”,是包含更丰富、更广泛内涵的多种交叉和融汇的“故乡”。

当改革开放以后,返乡一度掀起阵阵热潮,当年被迫离乡的人都踏上了归家的路途,哪怕只是走近再看一看那多年魂牵梦萦的地方。然而,在游子回乡探亲的大潮中,王鼎钧在内心深处经历着一次次精神返乡。“你说还乡,是的,还乡,为了努力画成一个圈。还乡,我在梦中做过一千次,我在金黄色的麦浪上滑行而归,不折断一根。月光下,危楼蹒跚起步迎我,一路上撒着碎砖。柳林全飘着黑亮的细丝,又似秀发……”既然梦里已呼唤千遍,为什么不见行动的返乡。他究竟被什么牵绊和纠结住无法前行。竟在梦中找不到回家的巷路。只是因为离家太久,太久吗?“老成凋谢,访旧为鬼。如环如带的城墙,容得下一群孩子在上面追逐玩耍的,也早已夷为平地。光天化日,那是一个完全陌生的村庄,是我从未见过的地方。故乡只在传说里,只在心上纸上。故乡要你离它越远它才越真实,你闭目不看见最清楚。”

故乡对于远游的人来说,究竟意味着什么?从这摘录的文字看王鼎钧的体悟:离故乡越远它反而越真实,不见到它反而会看得最清楚。这样看来,故乡似乎是一个极其矛盾的存在。作品中多次的描写不乏细节,足以体现他从心灵上无限贴近故乡的意愿,而当有机会靠近时却又在不由自主地排斥着现实意义上的故乡。与其回到一个物是人非的陌生地,再也找寻不到一丝记忆中的痕迹,不如不见,也许虚无竟是拥有,残缺才是完美。他对故乡的情感是矛盾纠结的,一方面他无法割舍对于故乡的回忆,无法遏制那早已渗入骨髓的想念;另一方面,年少时生活过的地方经历世事变迁,早已物是人非,而那文本中所涉及的故乡,不过是经由自己无数次的梦境和想象重新打碎,复又拼接、重组的。故地重访,这游走于真实和想象中的故乡形象,又该如何放置呢?因此,留着这残缺的遗憾,故乡的形象反而愈发清晰,在某种意义上看,故乡甚至只存在于作家的“梦”中。无法成行的还乡之旅造成的残缺反而成全了怀乡散文中处处呵护的完美。王鼎钧在作品中写了许许多多梦境,我们大可不必一一考证这些梦究竟哪些是真的梦,哪些又是为了创作需要而编织的梦。

“‘还乡’对我能有什么意义呢……对我来说,那还不是由这一个异乡到另一个异乡?还不是由一个业已被人接受的异乡到一个不熟悉不适应的异乡?我离乡已经44年,世上有什么东西,在你放弃了他失落了他44年之后还能真正再属于你?回去,还不是一个仓皇失措张口结舌的异乡人?”

王鼎钧的乡愁美学包含了他丰富的人生经历,这是在跨越了几个时代的艰难漂泊中孕育出的。既然花费了大半生去想象和装饰雕琢,那好像初恋一般的美妙就留给梦吧。“我已经为了身在异乡,思念故乡而饱受责难,不能为了回到故乡,怀念异乡再受责难。”现实,也许是不能承受之重。老旧的房屋可能早已拆除,门前的老树也可能早已被砍伐,有国却没了家,有地址却无人收信。这已经不是原本意义上的故乡了,与其张皇面对未知的结局,面对物是人非的“失根”之痛,不如抛却这些欲罢不能的尴尬和悲哀。“所有的故乡都是从异乡演变而来,故乡是祖先流浪的最后一站!”

这正是王鼎钧的超越所在,也是前面所说与他人乡愁的绝然不同所在。以往的作品中不乏乡愁,但作者多在探访旧地后,由于物是人非流露出沉重的失落。于是,在一再的失落中又开始不断地找寻,却没人敢抛下这心理的重负,发出“如果我们能在异乡创造价值,故乡有一天也会分享”的声音。而王鼎钧彻底颠覆了传统的故乡形象,形成自己独特的乡愁美学。他有对乡愁作为“复杂而又美好的情结”的抒写,又有人类追根溯源的渴望和这种渴望难以实现的矛盾的抒写。他的乡愁构成了20世纪以来中国文学最富有生命力、兼具多重审美意味的形象,突破了一般意义上的游子思乡恋家,带有终极意义上的永恒的观照和关怀意蕴。