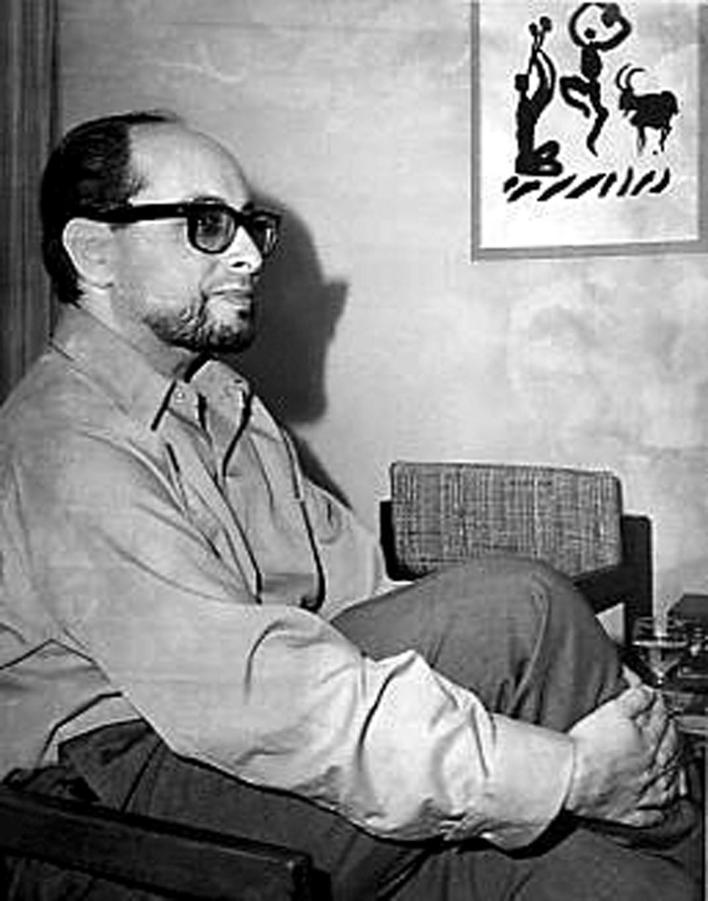

达科·苏恩文(Darko Suvin)是当代世界著名科幻文学研究专家,也是最具影响力的马克思主义学派理论家之一。悠久的中国文化和文学传统对苏恩文的科幻小说研究及学术思想的形成都产生了不可磨灭的影响,苏恩文对中国文化传统十分景仰,特意要求用“达科·苏恩文”而不是“达科·苏文”作为自己的中文名字。遗憾的是,作为一位“迷恋”中国文化的学者,他的作品一直没能被翻译成中文,直到最近“西方科幻文论经典译丛”的出版,苏恩文的两部在科幻文学研究上具有里程碑意义的著作《科幻小说变形记》与《科幻小说面面观》才得以与中国读者见面。为此,苏恩文特地撰写“致中国读者”的一封信,以表达梦想实现的喜悦和对中国文化的崇敬。——编 者

也许我能做的最好选择,就是告诉我的中国读者,无论是她还是他,他们伟大的国家如何呈现在我的想象当中。

还在孩提时代,我读了一本连环漫画(可能是从美国翻译过来的),里面有个中国清朝官员,双手交叉拢在宽大的衣袖里,在每个场合都要引用孔子的话语。这本连环画讲述的是在中国东海和南海一带活动的海盗,正如我在11岁到13岁之间读过的卡尔·梅和儒勒·凡尔纳的旅行和冒险故事中叙述的那些故事。而且我对于地理和地图总是怀有极大的兴趣,这也是每一部科幻小说智慧的开端。随着1941年春天纳粹德国对南斯拉夫的入侵,战争闯进了我的生活。我们全家逃亡到了意大利人占领的亚得里亚海沿岸,因为在那里才能得到更多生存的机会。我开始执著地关注前线的动态,随着1943年的临近,战况变得令人欣喜。没有任何人对法西斯轴心国的战败产生丝毫怀疑,问题在于谁能够幸存下来看到这一时刻的来临。我和我的母亲最终见到了这一时刻,因为我们被铁托的游击队(我的父亲当时就作为医生参加了铁托的游击队)转移到了被解放的意大利南部地区。

所以我不仅关注着日本对中国的侵略,而且关注着从1946年到1949年间,毛泽东的军队如何势如破竹,席卷全国。接着就是20世纪50年代的朝鲜战争。作为一个划时代的解放巨变,中华人民共和国宣告成立,让欧洲的绝大多数民众感受到“东方变红了”。我那时候已经读了赛珍珠有关中国的作品,我还记得大约在1947年到1948年间,我在高中的文学班级上写了一篇针对《大地》的尖锐评论,认为它反映了中产阶级的混乱迷惑,或者用词可能更缓和一些,但意思大致如此。

在铁托与苏联人的决裂在1955年得到勉强修复之后,我当即通过萨格勒布的一家图书馆订阅了《中国文学》杂志,我记得这是一份月刊。刊登有很好的译文和文章,我现在应该还保留着这份刊物10年左右的集子,就放在阁楼的什么地方。那时我正致力于诗歌写作,被杜甫和白居易深深地迷住了,我当即把前者的一首诗翻译成了克罗地亚-塞尔维亚语。我还通过所有我能够阅读的语言(从俄语到英语)进行阅读,并尽可能地搜集从丁玲的《太阳照在桑干河上》开始的,来自中华人民共和国的新文学作品。而且我通过所有这类报纸和书籍,当然主要还是英语的(诸如斯诺的《红星照耀中国》),为中国取得的经济和政治的成功感到欢欣,尤其为周恩来在万隆会议上的明智外交政策以及后来在越南解放战争中采取的政策而感到欢欣。我的政治同情一直持续到“文革”的到来,而且持续到“文革”的初始阶段。然后我记得当我读到一个报道,说音乐家们由于演奏莫扎特的音乐,被送去接受所谓的“红卫兵”的“再教育”,我感到再也无法赞同它的做法了……对于1945年以后的欧洲的青年知识分子而言,我的转变是非常典型的,只不过我可能比任何人都对中国更感兴趣。

后来我从南斯拉夫移居北美,在那里不仅讲授戏剧文学和戏剧艺术,而且还在最初的一批大学共同课程中开设了一门关于科幻小说的课程(包括乌托邦小说)。我繁忙的生活只允许我从遥远的地方关注中国的社会政治进程,但我仍然阅读了大量经过翻译的中国诗歌,从古典到现代的作品,包括毛泽东的诗作。我发现毛泽东的诗歌在某些方面非常有意思,因为它们继承并改造了古典的诗歌形式。我想我阅读了所有能够在北美的书店或者图书馆里能够找到的中国诗歌。这种阅读开始在我本人的诗歌写作中开花结果。我的第一本诗集于1987年在多伦多发表,诗集的名字就叫《长征》。千真万确,我是从雷蒙德·威廉斯①那里,而不主要是从毛泽东那里获得这个意念的。他们两人都遵循一种非常古老悠久的哲学和诗歌传统,古老的中国崇尚“道”,而罗马人遵循“生活之路”(iter vitae)。

我诗集的标题表明了我对于中国传统的感激之情,诗作更明确地提到了《诗经》,提到了诗人杜甫、李白、寒山、白居易、竹林七贤、陆游、苏东坡等。在我后来的作品中,我又增加了李清照、陶渊明、徐渭、王维,等等。我感觉到,在中国诗歌和文化面前,我就像一个在大海岸边嬉戏弄水的小孩子,不过是扔出了一些小石子,让它们轻轻地跳进那大海的波涛。

我还阅读并搜集了从鲁迅以来的重要的中国现代小说,以及古典小说《水浒传》《红楼梦》,它们都是通过英语翻译过来的。所以,上世纪80年代,当我在麦吉尔大学(McGill University)讲授比较文学项目的博士研究班课程时,我决定讲授散文,并且在那份从薄伽丘到托尔斯泰的名单里加入了吴敬梓的《儒林外史》,虽然它在篇幅上稍逊于《红楼梦》,但在我心中它与后者一样有趣。接下来我写了一篇文章,递交给1985年在香港召开的“文学与人类学”研讨会,1986年被收入《文学与人类学》这本书。这篇文章的题目是《叙述媒介分析:类型与中国古典小说》,文章在结尾部分分析了《儒林外史》的叙述媒介。然而非常遗憾的是,我在中国大陆或者台湾地区所认识的人当中,没有人愿意将它翻译成中文。也许是我没有遇到恰当的人,或许是因为它太标新立异了。因此,尽管我的著作被大量地翻译成日语和主要的欧洲语言,到现在这两部著作才是我首次呈现给中国读者的文字。

麦吉尔大学的研究生比较文学项目进行得非常火红,以至于被其他语言院系嫉妒。最后,大学一个厉行节俭的管理小组以其过于激进为由而终止了。而且,一个不懂汉语的学者很难能够在中国待上较长的时间,这也意味着我对于中国的兴趣无法深入下去。当然,除此之外,通过我的诗歌阅读和诗歌写作,我仍然或多或少地与伟大的、无法超越的中国诗歌传统保持着紧密的呼应。这个传统也许只有整个欧洲的传统才能与之比肩。由于我自己深深地浸染在欧洲的文化语境之中,中国的文字作品更具有激发新奇灵感的优势。与甚至影响了最杰出的欧洲世俗思想的神教教义相比,我更多是通过阅读佛教和道教(这是我喜爱的宇宙哲学)获得灵感。

现在,我将自己从1993年以来创作的一些诗歌——尽管并非是我最好的诗歌——作为本文的结束部分。这些诗歌是我在阅读了大量的中国诗歌之后,在列宁领导的十月革命80周年即将到来的时刻写出来的。这场革命的命运,无论其最终结果如何,决定性地影响了在欧洲和亚洲的我们这一代人的生活,只不过我个人也许更能比许多其他人意识到它的影响,更受惠于它的影响。因为我还在孩提时代就已经目睹了南斯拉夫的革命,并且被它所拯救。我认为,这种心情可以被解读为一种“忧患意识”,一个迷惑不解但又对这个国家心怀良好愿望的局外人对于中国的担忧。当然,这同时又是一个诗人对于他自己和他周围的世界担忧的一种移位替换的表达,一种“心忧天下”的扩展的表述。

我希望这两部著作的勇敢的翻译者能够将它们的英语原文印行出来,再对应于中文的散文翻译。对于一个中文诗歌形式的译文,只有一个注意到它的押韵对句等因素的专家,才能够体会它们的意义。(作者原信中附诗作7首,本报仅选其《读王维诗有感》6首中的一首)

花开花落细无声②

树梢木槿花,怒放红花萼。

山中寂无人,花期无缘识。

小溪蜿蜒流,悄然入深林。

花开又花落,来去细无声。

(1997年11月)

在我的诗集《长征》的跋中,我这样写道:

本诗集中的许多诗,当然并非所有的诗,都是在中国古典诗歌的影响下,或者在与它们进行有意识的对话中写出来的,我把中国古典诗歌主要当作针对作者所处社会的某种特定情感结构而采取相应态度的一种指南。中国诗歌就我的阅读所知,并不把主体与客体区分开来,把公众视野与个人视野区分开来,把情感与理智区分开来,把“我”与“我们”区分开来。本诗集中的这些诗歌力图做到整合如一,当然,在许多方面,断然无法与很多中国古典诗人的整体性和完美性相提并论,但可能有相似之处。因此,这些诗歌追求的目标就是像中国诗歌一样,巧妙地在距离感和认同性这两极之间自如运动。

让我向我的中国读者披露一个秘密吧:上面的努力尝试,都体现在我整个著述的立场之中。这也是为什么我发现自己对于中国文化有如此强烈的喜爱。

那么这一切又与科幻小说有什么关系呢?

我认为有很大的关系,尽管它们是以模糊的、隐约的方式表现出来。在我的生活和批评生涯中,我的中心态度就是“现实未必只能如此”。我置身于宏大的欧洲传统(虽然我承认还只是一小部分)之中,这些传统从民间故事或蒙田开始,总是将“他者”作为一面镜子,来映照我们的缺憾和可能实施的改进。所有重要的科幻小说都是这样的。而欧洲心目中的“他者”从传统上始终是中国,而且现在这种倾向有增无减。

我亲爱的中国读者啊,我向你们表达我的问候和最热情的祝愿!我只希望你们能够发现,那些学术研究的散文,虽然多少受到禁锢的行文版式,但还保留着某些我对于两种诗歌传统的痴迷追求,它们是在与“他者”进行交流对话。一个答案也许就在于,这种新的思想概念,就是散文的诗化。因此我衷心希望,你们能够以坚持不懈的精神,幸运地发现“采矿于山,点化成金”是可以实现的。

①雷蒙德·威廉斯(Raymond Henry Williams,1921-1988):英国文化唯物主义的代表理论家之一,把传统的马克思主义与结构主义的马克思主义相结合,创建了文化唯物主义理论。

②王维原诗《辛夷坞》:木末芙蓉花,山中发红萼,涧户寂无人,纷纷开且落。

(舒 伟 译)