《纠正》中英文版

新世纪之初,《帝国——全球化政治秩序》成了第一本在全球引起轰动的理论著作,它与其说是对“帝国”的颠覆性研究,不如说是一个宣言,以批判的形式宣告了一个新“帝国”的到来。此书的两位作者麦克尔·哈特和安东尼奥·奈格里认为,“正是在美国宪法的全球扩展中,帝国得以诞生”。对“帝国”将在全球迅速占据上风这个趋势,两位西方左派虽满怀沮丧,却也断言不可阻挡。

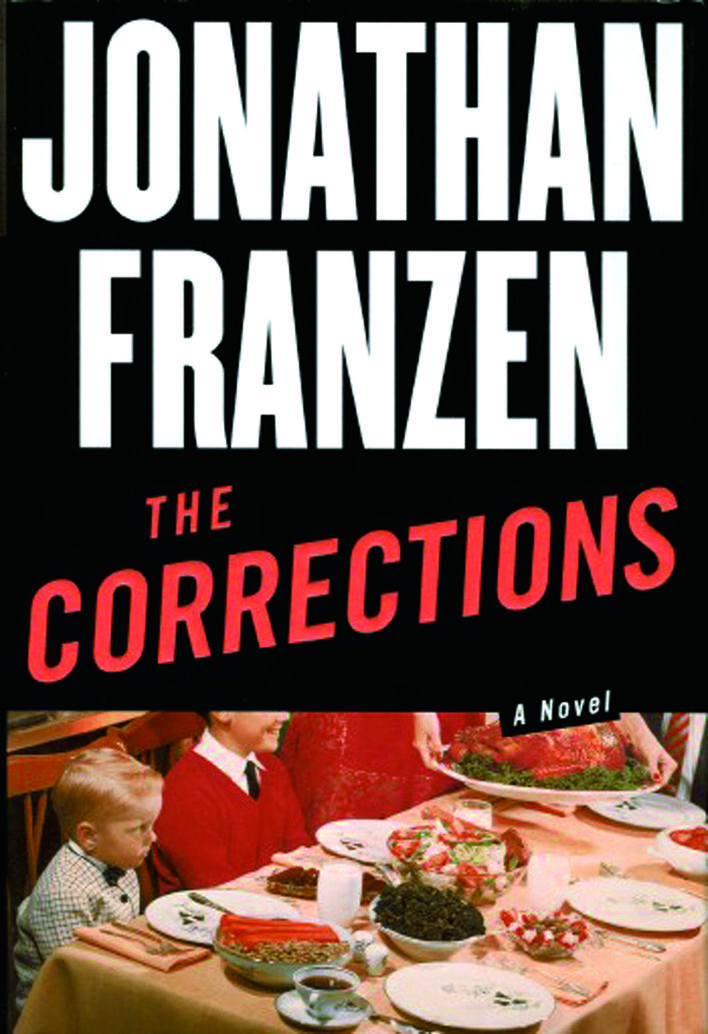

非常凑巧,美国小说家乔纳森·弗兰岑也在世纪之初发表了一部超过40万字的大部头《纠正》(2001),在小说中,他通过对日常生活和个人欲望之细微处的观察,预言了这个想象中的“帝国”所面临的内在危机:它在瓦解。果然,新世纪第一个十年结束的时候,我们惊异地发现,“帝国”确实没有迅速取得胜利,反而深陷各种泥潭,遭遇到“中年危机”。而在新世纪第一个十年的结尾,弗兰岑又发表了另一部超过40万字的大部头《自由》(2010,中文版已由新经典文化出版公司、南海出版公司引进出版),在上一次的预言之后,又用同样的方式为这个十年作了总结:“自由”无法为“帝国”带来幸福和安宁。

理论家总惯于高屋建瓴,站在意识形态、政治和经济的角度指引历史发展的方向,仿佛只要看到滚滚东流的长江水,便可以假想它是一个无限的奔涌过程,存在着一个直接的源头和另一个直接的去处,全然不顾它实际上是无数涓涓细流的暂时汇聚,最终也将分散到无数的涓涓细流和毫无方向可言的海洋中。在这一意义上,意识形态并非意识形态,它不过是无数个人欲望博弈和叠加的过程,体制也并非体制,而是无数日常生活的汇聚。或者说,只有深入到个人的内心欲望和日常生活中,历史才会展现其真实而鲜活的面貌。这正是文学、尤其是小说的工作重点。弗兰岑干了一件漂亮活儿,在理论的时代,在新闻占据统治地位的文字空间里,捍卫了小说的独特价值。

从内容上看,弗兰岑在新世纪十年发表的这两部小说至少有着两个共同点:第一,它们发生的起点不在繁华喧闹的东部大都市或者热闹奢靡的西海岸,而是在美国中部;第二,它们都以一个中产阶级家庭为叙述对象来展开故事。

选择圣裘德和圣保罗这两个名不见经传的中部城市,弗兰岑显然有其用意。在这里它们不仅仅是地理学意义上的中部,也是文化社会学意义上的腹地和核心。纽约或者洛杉矶总是因其鲜亮招摇而被人看作是美国的象征,但正如我们在中国生活的经验所展现的那样,大都市的声音虽然能通过报刊、网络、校园和会议被放大,但事实上它们只是在曲折地反映一个国家的价值取向和文化面貌,它可能是前瞻的,但不是决定性的,广阔的内地才是真正的主体,才是决定一个国家历史走向的真正力量,前者是用来表演国家性的,后者才是真实的国家性。

因此,选择美国中部作为《纠正》和《自由》的出发地,弗兰岑显然是以空间作为腾挪转移的手段,深入到历史和社会的深处,然后再从根部,走向枝繁叶茂之处。譬如在《纠正》中,那对作为源头的老夫妻生活在圣裘德,而他们的子女则从那里出发,分散到了纽约、费城乃至立陶宛;而《自由》中的那对中年夫妻,后来也离开了圣保罗,分别到达了美国政治之都——华盛顿和经济文化中心——纽约。在从美国腹地到达前沿的小说之旅中,我们看到,所谓全球化,更像是大都市之间的一场游戏而已,即使在“帝国”的核心地带,全球化也似乎不曾发生过。日常生活中的美国社会更像是一个物质发达但观念保守的乡村社会,人们更关心自己的房子、婚姻、子女以及与邻里之间的各种交往和纠纷,对它们之外的世界似乎并不在意,或者说是漠视的,所谓进取的美国,不过是政治和经济精英们的夸大其词或者生意策略。

同样,小说选择以白人中产核心家庭为观测点,也深具匠心。在美国,甚至税收制度都是以鼓励核心家庭建设为准则而设计的。同时,核心家庭也是调和个人自由和社会秩序的最佳粘合剂,是美国社会得以成立和稳固的基石。在主流的好莱坞神话中,核心家庭不断以爱情、婚姻和子女的面目反复出现,成了英雄们总是能打败各路反派的精神支柱和力量源泉。在某种意义上,自由只是美式价值观的门面,在其内部真正起支撑作用的其实是核心家庭实践。因此,核心家庭是最适合用来解剖美国社会的标本,其中以白人和中产为特征的核心家庭又代表了这种美式价值体系的主流,弗兰岑非常精准地抓住了典型,让他的微观史诗得以顺利展开。

相比《纠正》,《自由》所选取的这个核心家庭更具象征意义。这一家子的女主人帕蒂,按她邻居们的观察,在温柔和善的表面下,藏着个冷酷、自私、好胜的“里根分子”,她真正在意的不过是她的孩子和房子,邻居、穷人、祖国、父母甚至她的丈夫都算不了什么。很显然,她身上浓缩了共和党式的保守倾向。而她的丈夫沃尔特,则表现出更多的民主党色彩。他是个环保主义者,对少数族裔怀有好感,甚至爱上了一个印度裔女孩,同时对穷人怀有同情,虽然他无法和他们在实际中沟通,虽然为了自己的政治抱负最后还是把他们给牺牲了,但他的中左派倾向显而易见。这样一对家长,正好暗合于美国主流社会的两种主导性政治立场。而他们的儿子乔伊则是个崇尚自由的个人主义者。在帕蒂看来,他天赋异禀,从十一二岁起就在追求个人自由,试图跟父亲平起平坐,为了赢得经济独立,还乐于给人打短工,做点“骗钱”的小生意,帕蒂显然将他当成了自己的继承人。女儿杰西卡是个勤勤恳恳、活得认真的乖乖女,她似乎与父亲更为亲密。设计这样的一个核心家庭,作者应该不是一时兴起,而是做了精心布局。

和《纠正》相似,《自由》也用了一多半篇幅,描述了一个来自中部的核心家庭走向瓦解的过程。在《纠正》那里,瓦解更多是出于自然原因,老一代白人男性家长在走向衰老,他得了帕金森病,即将老年痴呆,作为家庭秩序的绝对核心,他的衰老直接导致了秩序的瓦解。但在《自由》中,家庭的核心是两个人,而且都正当壮年,身体和事业至少在小说开始时还正处于上升趋势。因此这个核心家庭的瓦解显然不是自然原因的衰朽,而是一场中年危机,它是欲望和心理层面上的瓦解。

瓦解首先开始于乔伊这个被帕蒂用自由放任的方式培养起来的骄子。在追逐自由的过程中,他终于偏离了帕蒂预想的轨道,让帕蒂第一次意识到,乔伊想要的自由并不是她为他设计好的那种自由。但问题是,自由一旦被给出之后,便再也没有收回的借口了,于是这位被帕蒂寄予厚望的骄子和家庭决裂了。这对帕蒂的打击几乎是毁灭性的,她原来以为自由是一种继承性的关系,是一种可以在先辈和后人之间被无限传递的普世价值,但儿子的背叛让她认识到,自由成了一种纯粹的个人体验,它是不稳定的,是无法形成共识的。儿子的这个革命性举动,一方面是一种背叛,另一方面又似乎是一种解放,她心中另一个被社会性角色压抑的帕蒂被唤醒了。她想起多年以前,她曾暗恋过丈夫的好友、摇滚乐手理查德,这个男人也是个把自由当作个人体验的先锋派。作为社会性动物的沃尔特和帕蒂当年都不约而同地被他深深吸引,只不过最后在以婚姻和养育后代为目的的社会性选择中,帕蒂牺牲了她的个人欲望,挑选了更有责任心和爱心的沃尔特作为配偶。儿子的背叛,间接地将她从社会性的链条上解脱了出来,她终于主动和那个魔力非凡的摇滚乐手偷了情。如同多米诺骨牌效应,她的背叛,也让沃尔特有了追求他的个人自由的借口,两人因而顺理成章地分了手。这分裂看似是家庭内部的分裂,某种程度上也投射出美国社会深处的分裂,这个以自由为凝聚力的社会,却正在因为自由而失去凝聚力。

而另一方面,当自由不再作为一面虚构的旗帜,而成为一种具体的个人体验时,每个实践自由的个体时时处处感受到的却是不自由。帕蒂的自由无法忍受理查德的自由,乔伊想尝试其他可能性的自由,又被康妮痴心的自由所威胁。只有当一个人真正实践自由时,才会突然发现自由的不可能,或者说,人们在乎自由,只是因为他们自身的不自由。

最后,沃尔特和邻居之间关于猫和鸟的纠纷似乎是弗兰岑对《自由》做的一个总结性发言。沃尔特爱鸟,他有保护鸟的自由。邻居爱猫,他们有养猫的自由。但问题是猫要去抓鸟,于是两种自由变成了一对激烈的矛盾。斗争的结果是双方都失去了自由。这时帕蒂忽然从天而降,以乞求的姿态与沃尔特和解。当沃尔特接受了帕蒂之后,帕蒂又用她女性的社交才华,与邻居打成一片,沃尔特和邻居之间的矛盾也随之迎刃而解,在双方消除了对立之后,当自由不再成为一个问题的时候,自由反而轻易地来临了。或许,这才是人类生活的真相,所谓自由不过是一种虚构,正如“帝国”也不过是一种虚构,自由与否可能不重要,“帝国”是否存在也不重要,所有这些故事不过是一些借口,大家真正要做的,不过是想尽办法一起活下去。