今年7月11日,季羡林老先生修文地下3年了。8月6日就要到了,该是季老101岁的生日。3年来,关于季老生前身后事在网上不得片刻歇息,我的那些念想也被搅动得此起彼伏。常常想,季老在那边过得可舒心、静好。

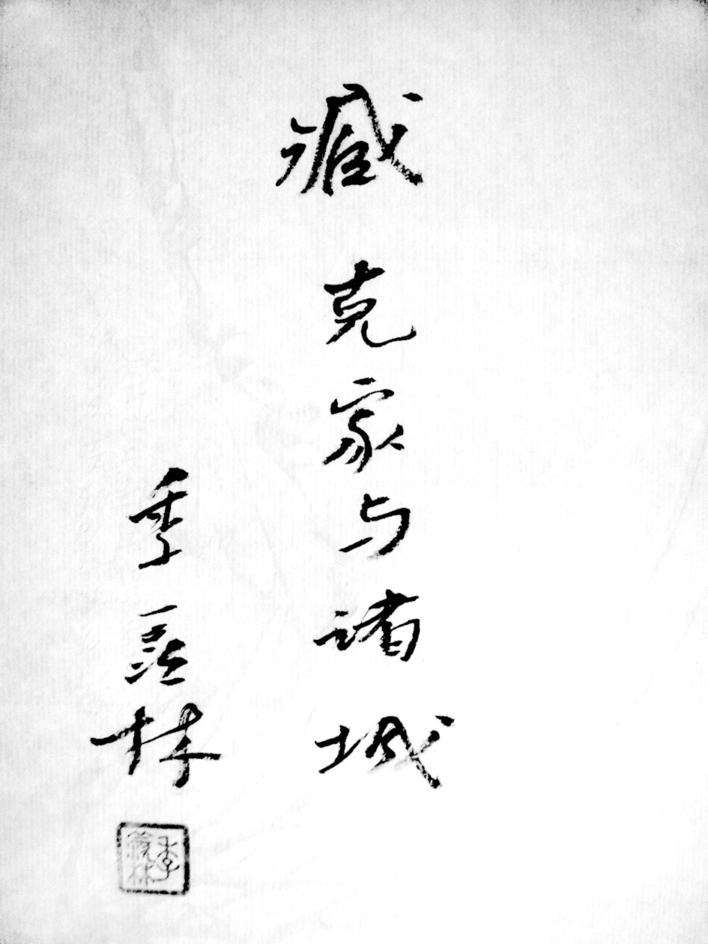

每每看到“谁盗卖了季羡林的藏品”的消息,以及晒在网上真伪难分的图片,我就无可奈何地想:那些书画是真是假,您知否?为此,我常常会与我的同事、好友、臧克家的小女儿郑苏伊探究。我知道她的爸爸和季老是极好的朋友,二老有着近60年的深厚友谊,过从甚密。苏伊家虽然收藏着110多封季老写给臧老的书信,就是没有找到一幅他送臧老的书画。苏伊家只有一张“羡林叔叔在我爸去世后给《臧克家与诸城》一书题的书名,是毛笔写的”。还有一张季老到她家时用钢笔抄录的陶渊明诗稿,线条细劲,笔势畅达,造型匀称。如今欣赏、吟咏,别有一番滋味在心头。

臧老在世的时候,我去看望他。臧老家客厅四面墙上挂满了友人赠给老先生的书画,使那间不大也不明亮的客厅“蓬荜生辉”。我曾问臧老,你和季老关系那么好,客厅里挂了这么多幅,季老怎么没给您写?臧老说,我们俩从年轻时“开战”,打出来几十年的交情,都写在心里了。

季老和臧老哥儿俩都是爱吃大葱的山东人,年轻时都常给报刊投投稿,但他们认识比较晚,原因是从1935年到1946年的11年间季老在欧洲生活。那些年他们虽没有机会谋面,却有工夫打笔墨官司。臧老1932年发表了一首描写洋车夫的诗:“一片风啸湍激在林梢,雨从他鼻尖上大起来了,车上一盏可怜的小灯,照不破四周的黑影。他的心是个古怪的谜,这样的风雨全不在意,呆着像一只水淋鸡,夜深了,还等什么呢?”臧老给我们解释说:“最后两句我用的是设问句,羡林当时就写文章批评我,说我不了解劳苦大众,是站在旁人的立场写穷人。我没反驳他,心想,这是诗的一种表达方式,我怎么会不知道洋车夫是想多拉几次,给家里的老婆孩子多带点吃的东西填肚子呢。他那时就批评我是手持宝剑追苍蝇,说我滑稽,认为最后两句是败笔”。臧老说这话时笑得可开心了,就像老哥儿俩又回到初出茅庐的青年时代。

苏伊说,爸爸的去世当时没敢告诉季老,怕他受不了。其实,也没能瞒住他。因为季老身边的同志发现了他悄悄写下的《痛悼克家》一文,文章深情回顾了他们几十年的情谊。我去拜望季老时,他也说过,当年回国就住在克家的家里,生平第一次也是惟一的一次醉酒就是1946年中秋节和克家在一起。季老还说过:“忘记了是从什么时候起,我们有了一个不言的君子协定:每年春节,我都会从西郊到东城克家那里,和克家、郑曼全家吃顿过年饭。克家天生是诗人,感情特别充沛,尤其重视友谊,视朋友逾亲人。好朋友到家,看他那一副手欲舞足欲蹈的样子,真是令人心旷神怡啊。他表里如一,内外通明。无论如何也不会想到他会说半句假话。”臧老也是年年春节都在等季老,在他心中:“羡林不来不是春”。苏伊每次和我聊到这些都有说不完的话。

季老生前的最后10年,每到8月6日,作为记者的我都跟着领导们到他家或解放军总医院为季老贺寿。前几年季老的病房里都是医护人员送给季老的玩偶:小猫、小狗、小娃娃,还有香港浸会大学专门为老人特制的戴着博士帽、绣着“季羡林教授”字样的毛绒小熊。后来几年,病房里换上了很多书画,诗情画意里弥漫着书墨之香。每逢朋友来访,季老都要求换上“新病号服”,端坐在轮椅上迎候,并且先扯扯衣角,再用双手按住椅子前的小桌板支撑起身体,假做“起立状”,微微欠起身来向朋友点头示意,坐下后再行握手礼,笑嘻嘻地调侃自己:腿脚不好使,恕我不站起来迎接你们。

每次季老看到中国作协的老朋友们,都特别快乐。有一次谈到温家宝总理提前给季老过生日的故事。季老让工作人员取出温家宝总理看望他时赠送的水晶玻璃画给大家看,画上“印刻”着温家宝和季老的合影。季老同时还拿出两张大照片说:“好多年前,还是我任第六届人大常委时就与温家宝同志相识。”然后笑眯眯地说:“他是怕我老眼昏花看不清,专门放大了两张给我。”时任党组书记的金炳华同志说,您一生坚持了“真情、真实、真切”的做人做事“三原则”,是我们学习的榜样。季老连连说:“不敢当,不敢当!你们只能学我的年岁,因为我的年纪比你们大嘛!”

还有一次也是去为季老贺寿,那天谈到了西藏,季老说:“西藏是块宝地,那是一种文化,贝叶经、佛经很有研究价值。”季老一生中对佛教及藏传佛教的研究可谓硕果累累,但他却没能真正踏上这片神奇的土地。1962年他曾登上飞机准备前往西藏考察,但由于最后查出“心脏不合格”,被迫放弃了那次机会。惟在1986年,他与赵朴初先生陪同班禅出访尼泊尔时,才从飞机上看到了心仪已久的西藏。季老说:“去尼泊尔没要求身体检查证明,要是去西藏我还是不合格啊!但我也算到过西藏了,是‘从头越(阅)’,从天空中看到了珠峰,看到了拉萨,看到了整个西藏。” 我们都感叹老人记忆力好,20多年前的事依然记得那么清楚。老人很得意地点着头说:“还成!还成吧!”得到了大家的“表扬”,他像孩子似的轻拍双手:“这是靠活佛的恩典啊!”

季老对作协有特殊的感情,他总念叨自己是“中国作家协会的票友”。“作家是很光荣的称谓,我不敢称自己是作家。作家的任务很重,作家的工作是负责人类灵魂的教育,这是世界公理。世界上所有的国家对作家都是很尊重的,因为作家是铸造人的灵魂的。中国从‘五四’到现在,作家队伍是很好的。”我忘不了他说这些时双手合十的样子。

后来的一年去为季老祝寿,他身体依旧,精神挺好,诗兴亦浓。那次的话题是“五四”以来的诗歌。他说:“‘五四’以后,小说、散文、戏剧都有了特定的艺术形式,只是白话诗还没有找到一种世界与民族相结合的形式。既然称诗,必然得有诗的形式,否则就别叫诗。”他认为,旧体诗是民族形式,新诗也脱离不了这种形式。“顺口溜”也能“溜”出好诗,不能说“顺口溜”就不好,得看“溜”得怎么样。他背诵台湾一位诗人在拜访他后写的一首诗:“荷塘看老莲,无夜抱书眠。虚名满天下,囊中常无钱。”季老打趣地说:“很贴切,把最后一句改成‘活得好可怜’也行”。如今找出当天别人拍的照片,看到大家都优雅地莞尔,只有我自己是无拘无束的大笑。

季老还谈起过诗的形式感这一话题。他说:“我是闻一多先生的学生,听他的课。闻先生始终认为,诗必然要有形式。闻先生试图努力创造一种诗的形式,他找的不是中国式的,闻先生没走五言、七言旧体诗的路子。几千年来,旧体诗从四言、五言到七言,为什么没有九言呢?这是因为汉语语言的表达特点,再长就不好念了,这是语言规律所限制的。”然后补充说:“这可是我个人偏见啊!”

每年去看季老,他知道大家最关心的是他的身体,这位快乐的老人总是抢着说:“身体挺好,吃饭挺好,就是睡觉要吃安眠药,我已经吃了70年。从大学毕业那年就吃。因为毕业后工作不顺心。我是学英文的,却要我去教高中汉语,一开始我都不敢去,但又找不到工作,逼得没办法去教了一年汉语。心里郁闷,总睡不着觉,就开始吃安眠药了。”他说:“我得出一个结论,就是吃安眠药没害处,尽管吃!安眠药没有影响我什么。所谓影响,是先影响思想,只要你思想上不在乎这种影响,就什么都影响不了你。我对疾病的态度是,疾病要是战胜了我,我就躺着;我要战胜了疾病,我就干活儿!”在这点上,季老可谓常胜将军,但生命的规律不以人的意志为转移,再高超的医学科学技术也没能实现季老“活到108岁是第一本账”的美好愿望。

2009年7月1日季老为中国作协成立60周年题字。他说,作家协会很重要,中国文学成就很大,作家很多,值得庆贺。他在病房里挥毫落纸写下“百花齐放”“祝贺作协成立六十年”,落款为:“时年百岁”。10天后老人与世长辞。

我把时常飘浮在眼前、闪现在脑海的记忆碎片粘贴成文,珍藏心田。

是为怀念。