配音是翻译片译制工作中的一个重要环节,配音演员要用语言,也就是剧本中提供的台词来塑造人物的声音形象,尽量使之靠拢原片,贴切原片,差距越小越好。这是一件细致而复杂的工作,做好它不是件容易的事。

实录以前,要把影片分成一段一段,反复循环放映数次,以此结合原片进行准备工作。这时是向原片索取依据的最好机会。在这一遍遍的重复放映中,在对口型、找节奏、进行排练的同时,仔细注意原片演员表演的细微之处,反复琢磨其表演分寸及语言起伏。不仅眼、脑的反应要敏捷,而且手要勤快,把从原片所得到的启示,在记忆最鲜明时,随时记录下来,并进行初步分析。我感到通过这一步工作,对如何着手设计语言起伏、声音运用、台词点送方面,在自己的心中就有了一定的底。有了这个底,就感到踏实多了。

接着,就要把这些向原片索取到的第一手材料,和阅读影片的有关资料,及导演谈戏、创作人员之间交流所得意见结合起来,在进行案头工作时精心整理,得出一个完整的构思,也就是说循着原片人物的思想感情逻辑,把人物声音形象的设想在自己心中合理化。下一步就要通过声音运用、语言点送等方法把人物的声音形象地再现出来,即进行影片的对白配音。

下面就以我担任配音的一些影片为例来说明。

墨西哥影片《叶塞尼亚》中的妹妹露易莎,是个天真善良、温柔开朗的姑娘,她的声音轻快而流畅,在配音过程中我是这样掌握的:她在爸爸、外公面前撒娇那几场戏,我是从表现她娇憨可掬、天真烂漫方面着手,而不夸大成大肆使性子和过分撒娇。在和奥斯瓦尔多初次见面,她说骑在马上的那人的神气活像“大灰狼”那段对白,我不强调表现她的看不起人,而是从抱着小姑娘家可笑的成见,故作不屑一顾的语气出发。还有,露易莎表示就算迷信也坚持要外婆陪她去找吉卜赛人看手相时,我也不过分渲染她的任性,在语气上从表现她的好奇心来处理。而且以上这几场戏的念词都要如蜻蜓点水,轻轻点过,不要过分渲染,才能恰如其分地掌握露易莎傲慢而不过分、任性而不讨厌的分寸。再者,后来在爱情矛盾中露易莎不沉浸于痛苦中,勇于自拔,决定高高兴兴地成全姐姐的那几场戏中,她的语言也不露出过分的伤感,只在个别地方稍露一点,即行控制。我认为,这样,露易莎这个人物声音形象的再现,才是比较完美的。

就是同一国家、年龄相同的角色,如日本影片《生死恋》中的夏子、《吟公主》中的吟、《白衣少女》中的亚沙子,虽然都是日本少女,但由于原片赋予的性格色彩,以及影片的时代背景、内容和表演风格的不同而各不相同。因此,在配音时就必须抓住这些不同的特点。

夏子和吟公主同样对爱情热烈追求,但表达方式不同,语言习惯和语调运用也不一样。

夏子是个受过高等教育的现代女性、大家闺秀,她对爱情的追求炽热而固执,感情外露。处理这个角色的声音要尽量娇柔、开朗,音色可运用得甜润、飘逸一些,故意走高调门,也就是用自己声音中较高的部分,点送要清晰而轻柔。当夏子意识到大宫是因为爱自己而要求外出工作,以此作为逃避时,她紧紧追问大宫:“就是说你很喜欢我,所以才逃避我,是吗?”我把“逃避”两字稍用些颤音,又把“是吗”两字的尾音轻轻向上挑一下,以表现她被终于来到的幸福扣动着心弦,又似乎一下子还不敢相信的惊喜心情。

吟公主则不同,她也是受过教育的大家闺秀,但她是数百年前的人物,性格外柔内刚,一举手一投足都有着时代特征。语言的外在起伏不大,人物外貌娴静而持重。对爱情的追求是内心炽热但不过分外露,感情表达内在而严谨,声音处理要用走低调的路子。一开始,吟和高山右近分别五年重逢,对坐小酌,吟说:“家父早已把我许配给右近大人您了,我……怎么能再嫁给别人呢?”吟说这番话时,不像夏子以热烈的目光直射对方,而是半低着头,羞涩地微笑着,仪态大方而又故意半真半假,似是不经意地说出来的。念词上我是从稳重含蓄的调子出发,节奏也相应地慢而柔。

而《白衣少女》中的亚沙子又和以上两个角色不同。她和峰雄相爱后,两人的感情充满着童心未泯的浓重的孩子气。亚沙子常用充满稚气的目光看人,她的语言表达不像夏子那样缠绵悱恻,也不像吟那样沉稳内在,她的念词应是干脆直率,尾音扎实,不用虚音,甚至有时还有点男孩子似的愣劲儿,声音就要力求以朴实、本色为基础的柔和,切忌故意做作、修饰。

配音演员要做好自己的工作,除了要向原片直接索取,善于寻找塑造声音形象的直接依据外,还有一个必须做到的重要方面,就是注意平时的艺术积累,这也是一种不可缺少的重要索取。

由于我们配音译制的影片来自世界各国,接触的角色也是属于各个国家各种类型的人物,要深入理解这形形色色人物的感情,就需要从博览各种文艺书籍、资料来充实自己,化为自己的艺术库存。

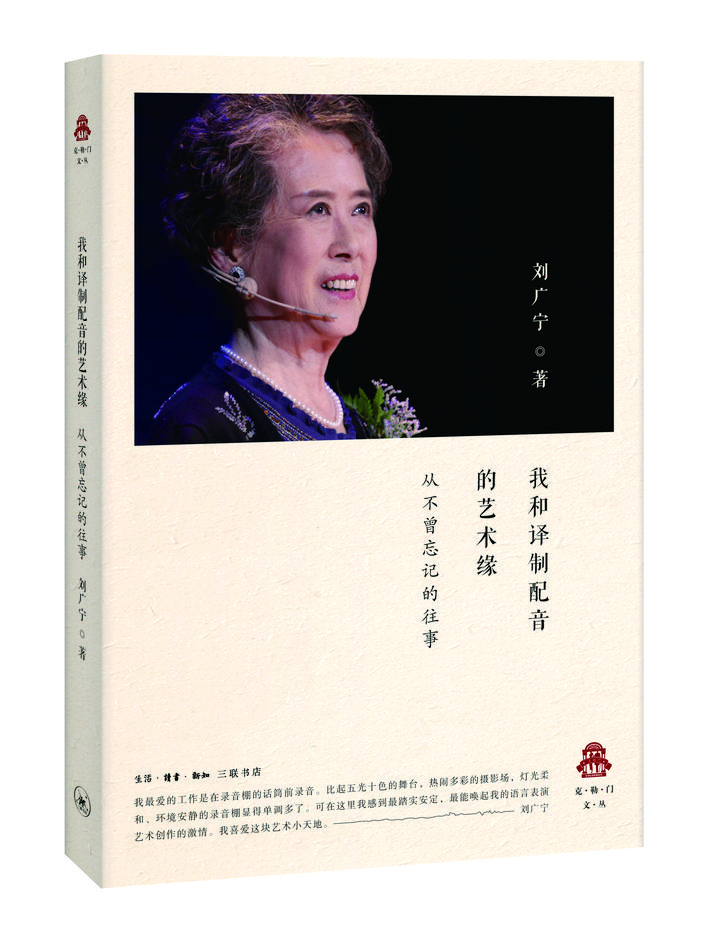

(《我和译制配音的艺术缘:从不曾忘记的往事》,刘广宁著,生活·读书·新知三联书店2017年1月出版)