《芳草文库》是由《芳草》文学杂志独家策划支持的一套文学书系,旨在为湖北地区一批不再年轻,既往作品曾经产生过重要影响的作家出版文集。文集每人三卷,140万字,对作者的创作是一次总结,也是给湖北地区的当代文学留下一批宝贵的资料。目前已出版(按出版时间排序)刘益善、唐镇、刘富道、绍六、李传锋、刘章仪六人所创作的代表性作品。 ——编 者

新年伊始,被“芳草文库”收录的《刘章仪文集》(武汉大学出版社2018年1月出版),在《芳草》文学杂志的支持下独家出版,三卷本100余万字,盘点了作者40多年间的文学创作成果。第一、二卷分别收入他的成名作长篇历史小说《铁魂》(长江文艺出版社1982年2月出版)和《枭雄吴佩孚》(中国青年出版社1987年12月出版),第三卷收录了中、短篇小说和散文等其他作品。他人写作的书评和媒体有关的报道,作为附录分别附在各卷的最后。

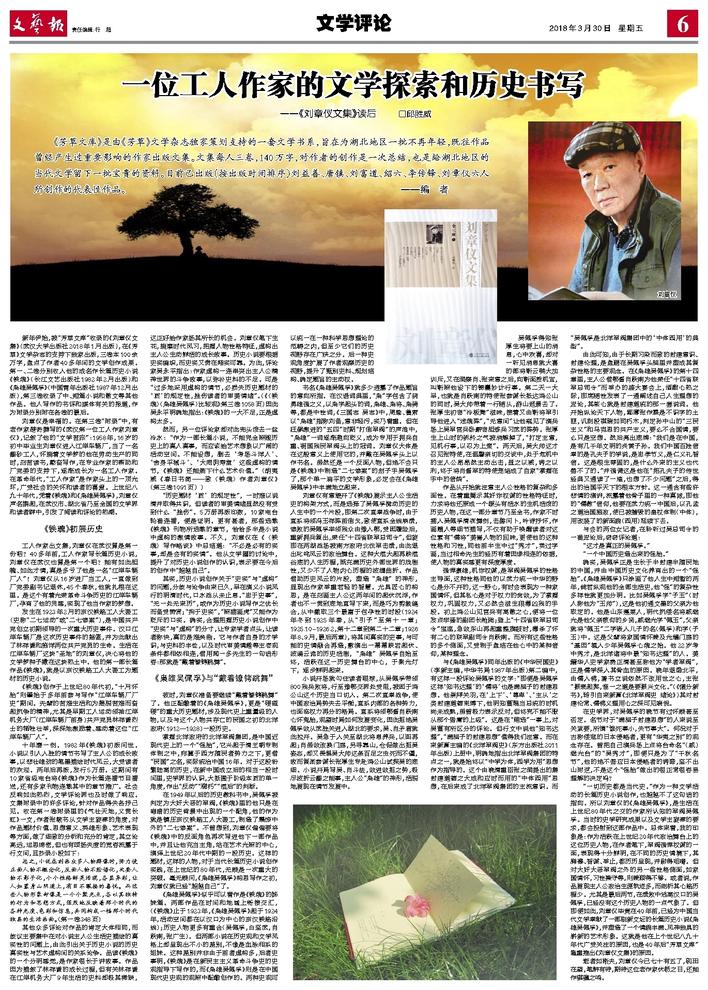

刘章仪是幸福的。在第三卷“附录”中,有老作家楚奇撰写的《武汉第一位工人作家刘章仪》,记叙了他的“文学苦旅”:1958年,16岁的初中毕业生刘章仪进入江岸车辆厂,当了一名翻砂工人,怀揣着文学梦的他在劳动生产的同时,刻苦读书,勤奋写作,在专业作家的帮助和厂党委的支持下,逐渐成长为一名工人作家。在革命年代,“工人作家”是作家头上的一顶光环,广受社会的关怀和读者的喜爱。上世纪八九十年代,凭着《铁魂》和《枭雄吴佩孚》,刘章仪声名鹊起,在武汉市、湖北省乃至全国的文学界和读者群中,引发了阅读和评论的热潮。

《铁魂》初展历史

工人作家出文集,刘章仪在武汉算是第一份吧?40多年前,工人作家写长篇历史小说,刘章仪在武汉也算是第一个吧?能有如此胆魄、如此才情,真是多亏了他是一名“江岸车辆厂人”!刘章仪从16岁进厂当工人,一直做到厂党委副书记退休,45个春秋,他就扎根在这里。是这个有着光荣革命斗争历史的江岸车辆厂,孕育了他的灵感,实现了他当作家的梦想。

发生在1923年2月的京汉铁路工人大罢工(史称“二七运动”或“二七惨案”),是中国共产党创立初期领导的一次重大历史事件。汉口江岸车辆厂是这次历史事件的摇篮,并为此献出了林祥谦和施洋两位共产党员的生命。生活在江岸车辆厂这块“圣地”的刘章仪,决心将他的文学梦种子撒在这块热土中。他的第一部长篇作品《铁魂》,就是以京汉铁路工人大罢工为题材的历史小说。

《铁魂》创作于上世纪80年代初,“十月怀胎”则肇始于多年前参与写作“江岸车辆厂厂史”期间。先辈的苦难生活和为摆脱苦难而奋起抗争的精神,尤其是早期工人运动领袖江岸机务大厂(江岸车辆厂前身)共产党员林祥谦烈士的牺牲壮举,深深地激励着、感动着这位“江岸车辆厂人”。

十年磨一剑。1982年《铁魂》初版问世。小说以引人入胜的情节书写了主人公的成长故事,以悲壮雄劲的笔墨描绘时代风云,大受读者的欢迎。两年后再版,发行5万册。这期间有10家省级电台将《铁魂》作为长篇连播节目播送,还有多家刊物连载其中的章节推广。社会反响如此热烈,文学评论界也及时做了响应。文集附录中的许多评论,针对作品得失各抒己见。收在第一卷附录里的《气壮天地,义贯长虹》一文,作者张敏书从文学主旋律的角度,对作品题材价值、思想意义、英雄形象、艺术表现等方面,做了细致的分析和充分的肯定,其立论高远,运思绵密,但也有颂扬失度的宽容流露于行文间,且抄录小段如下:

总之,小说在刻画众多人物群像时,努力使正面人物不概念化,反面人物不脸谱化,次要人物不影子化,个个性格鲜灵活现,各显异彩,让人如置身山阴道上,有目不暇接的喜悦。而这些人物形象却像是一个个聚光点,各以其独特的行为和思想方式,强烈地反映着那个时代的各种光度、色彩和信息,共同构成一幅那个时代独具的生活画面。(第一卷348页)

其他众多评论对作品的肯定大体相同,而歧议主要集中在对小说主人公生活史描绘的真实性的问题上,由此引出关于历史小说的历史真实性与艺术虚构间的关系论争。品读《铁魂》的一个分明感觉,是作家很长于讲故事。作品因为描叙了林祥谦的成长过程,但有关林祥谦在江岸机务大厂9年生活的史料却极其稀缺,这正好给作家扬其所长的机会。刘章仪笔下生花,揣摩时代风习,把握人物性格特征,虚构出主人公生动鲜活的成长故事。历史小说要根据史实编织,而史实又贵在翔实可靠。为此,评论家吴永平指出:作家虚构一连串突出主人公精神世界的斗争故事,以弥补史料的不足。可是“过多地采用虚构的情节,必损失历史题材的‘质’的规定性,挫伤读者的审美情绪”。(《〈铁魂〉〈枭雄吴佩孚〉比较观》第三卷1058页)因此吴永平明确地指出:《铁魂》的一大不足,正是虚构太多。

然而,另一位评论家却对此兜头泼去一盆冷水:“作为一部长篇小说,不能完全照搬历史上的真人真事,而应该给艺术想象以广阔的活动空间。不能设想,删去‘考场斗洋人’、‘舍身平械斗’、‘大闹阴寿堂’这些虚构的情节,《铁魂》还能剩下什么艺术价值。”(胡夷威《春日书简——致〈铁魂〉作者刘章仪》(第三卷1091页))

“历史题材‘质’的规定性”,一时难以说清并取得共识,但读者的审美情绪显然没有受到什么“挫伤”。5万册再版印数,10家电台轮番连播,便是证明。更有甚者,那些选载《铁魂》刊物所选载的章节,恰恰多半是小说中虚构的激情故事。不久,刘章仪在《〈铁魂〉写作略谈》中总结道:“不必是必有的实事,却是会有的实情”。他从文学圈的讨论中,提升了对历史小说创作的认识,表示要在今后的创作中“超越自己”。

其实,历史小说创作关于“史实”与“虚构”的问题,分歧与论争由来已久,早在演义小说风行的明清时代,口水战从未止息。“忠于史事”,“无一处无来历”,或作为历史小说写作之优长而备受赞赏;“拘于史实”,“照猫画虎”又能作为贬斥的口实。确实,合理把握历史小说创作中“史实”与“虚构”的分寸,让专家学者点头,让读者称快,真的是难矣哉。它与作者自身的才学识,与史料的丰俭,以及时代审美情趣等主客观条件都相依相连,借用闻一多先生的一句话形容:那就是“戴着镣铐跳舞”。

《枭雄吴佩孚》与“戴着镣铐跳舞”

彼时,刘章仪准备要继续“戴着镣铐跳舞”了。他正酝酿着的《枭雄吴佩孚》,更是“硬碰硬”的重大历史题材,涉及现代史上重量级的人物,以及与这个人物共存亡的民国之初的北洋政府(1912—1928)一段历史。

掌握北洋政府的北洋军阀集团,是中国近现代史上的一个“怪胎”,它兴起于清王朝专制体制之中,卵翼于西方殖民者势力之下,更借“民国”之名,实际统治中国16年。对于这段纷繁陆离的历史,在新中国成立后的相当一段时间里,史学界的认识,大抵囿于阶级本质的单一角度,作出“反动”“腐朽”“落后”的判断。

在1949年以后的历史教科书中,吴佩孚被判定为大奸大恶的军阀,《铁魂》里的他只是在晦暗的历史背景中出现的一个配角,他的作为就是镇压京汉铁路工人大罢工,制造了震惊中外的“二七惨案”。不曾想到,刘章仪偏偏要将《铁魂》中的反面角色再次写进他下一部作品中,并且让他充当主角,站在艺术光照的中心,演绎上世纪20年代中期的一段历史。这样的题材,这样的人物,对于当代长篇历史小说创作实践,在上世纪的80年代,无疑是一次重大的突破。毫无疑问,《枭雄吴佩孚》构思写作之初,刘章仪就已经“超越自己”了。

《枭雄吴佩孚》似乎可以看作是《铁魂》的姊妹篇。两部作品在时间和地域上衔接交汇,(《铁魂》止于1923年,《枭雄吴佩孚》起于1924年,活动空间都在以汉口为中心的京汉铁路沿线);历史人物更多有重合(吴佩孚,白坚武,肖跃南,张广生)。但两部小说在历史观和文学风格上却呈现出不小的差别,不像是血脉相系的姐妹。这种差别并非由于前者虚构多,后者史事明,《铁魂》是在新民主主义革命斗争史的史观指导下写作的,而《枭雄吴佩孚》则是在中国现代史史观的观照中酝酿创作的。两种史观可以统一在一种科学思想理论的范畴之内,但至少它们的历史视野存在广狭之分。后一种史观角度扩展了作者观察历史的视野,提升了甄别史料、规划结构、确定题旨的主动权。

书名《枭雄吴佩孚》就多少透露了作品题旨的意向所指。在汉语词典里,“枭”字包含了骁勇雄强之义,以枭字起头的词,枭雄、枭将、枭骑等,都是中性词,《三国志 吴志》中,周瑜、鲁肃以“枭雄“指称刘备,意非轻污,实乃看重。但在狂飙激进的“五四”时期“打倒军阀”的声浪中,“枭雄”一词逐渐趋向贬义,成为专用于拥兵自重、祸国残民军阀头上的冠词。刘章仪大体是在这般意义上使用它的,并戴在吴佩孚头上以作书名。虽然还是一个反面人物,但绝不会只是《铁魂》中制造“二七惨案”的刽子手吴佩孚了,那个单一扁平的文学形象,必定会在《枭雄吴佩孚》中丰满地立起来。

刘章仪有意避开了《铁魂》展示主人公生活史的构架方式,而是选择了吴佩孚搅动历史的人生中的一个片段,即第二次直奉战争时,由于直系将领冯玉祥阵前倒戈,致使直系全线崩溃,惨败的吴佩孚率领残众由豫入鄂,受困履险后,重新拥兵复出,荣任“十四省联军总司令”,但旋即在两湖战场被南方政府北伐军击溃,由此退出叱咤风云的政治舞台。这种大落大起再跌落谷底的人生历程,既充满历史外部世界的戏剧性,又少不了人物内心历程的波澜曲折。作品借助历史风云的片段,塑造“枭雄”的神形,显现出作家举重若轻的智慧。尤具匠心的构思,是在刻画主人公这两年间的起伏沉浮,作者也不一贯到底地直写下来,而是巧为剪裁缝合,从中截取三个最富于包孕性的时段(1924年冬到1925年春,从“引子”至第十一章;1925.10-1926.2,第十二章到第二十二章;1926年8、9月,最后两章),将其间真实的史事,与可能的史情融合再造,敷演出一幕幕跌宕起伏、波谲云诡的历史活剧,“枭雄”吴佩孚自始至终,活跃在这一历史舞台的中心,于聚光灯下,逐步鲜明起来。

小说开场就勾住读者眼球,从吴佩孚带领800残兵败将,行至豫鄂交界处受阻,被困于鸡公山这个历史当口切入。第二次直奉战争,使中国政治局势失去平衡,直系内部的各种势力,也面临权力再分的格局。直系将领鄂督肖跃南心怀鬼胎,观望时局如何发展变化,因此拒绝吴佩孚欲从武胜关进入湖北的要求,吴、肖矛盾就此拉开。吴急于入关至湖北将息养兵,以图再起;肖虽欲改换门庭,另寻靠山,仓促做出拒吴姿态,却又畏惧吴大帅这条百足之虫死而不僵,故而复派参谋长张厚生专赴鸡公山试探吴的底细。小说开局写吴、肖斗法,欲进欲拒之势,极尽波折云翻之能事,主人公“枭雄”的神形,活脱地展现在情节发展中。

吴佩孚得知张厚生将要上山的消息,心中欢喜,却对一听见消息就大喜的部将靳云鹗大加训斥,又在洞察肖、张来意之后,向靳面授机宜,叫靳照他设下的锦囊妙计行事。第二天一大早,也就是肖跃南的特使张参谋长抵达鸡公山的同时,吴大帅带着一行随从,游山逛景去了。张厚生初尝“冷板凳”滋味,接着又由靳将军引导他进入“迷魂阵”,“无意间”让他窥见了演兵场上吴军官兵卧薪尝胆练兵习武的阵势。张厚生上山时的骄矜之气被消解掉了,“打定主意,见机行事,以忍为上策”。两天后,吴大帅这才召见张特使,在温馨亲切的交谈中,处于危机中的主人公昂昂然主动出击,显之以威,诱之以利,终于将肖督军的特使笼络成了自家“掌握在手中的信鸽”。

作品从开始就注意主人公性格的复杂和多面性。在着重揭示其奸诈权谋的性格特征时,力求将他还原成一个源头有活水的生机活泼的历史人物,在这一部分章节乃至全书,作家不时插入吴佩孚清夜舞剑,击磐问卜,吟诗抒怀,作画赠人等细节描写,不仅有助于唤醒读者对这位素有“儒将”美誉人物的回味,更使他的这种性格和习性,同他前半生中过“秀才”,卖过字画,当过相命先生的经历有着因缘相连的依据,使人物的真实感更有深度厚度。

强悍豪雄,机诈权谋,是军阀吴佩孚的性格主导面,这种性格同他的以武力统一中华的野心是分不开的,这一野心,有时会表现为一种家国情怀,但其私心是对于权力的贪欲,为了掌握权力,巩固权力,又必然会滋生狠毒凶残的手段。初上鸡公山见官兵有离散之心,便将一位发点牢骚的副团长枪毙;登上“十四省联军总司令”宝座,急欲东山再起重整旗鼓时,毒杀了怀有二心的联军副司令肖跃南。而所有这些性格的多个侧面,又受制于盘结在他心中的某种信仰,某种理念。

与《枭雄吴佩孚》同年出版的《中华民国史》(李新主编,中华书局1987年出版)第二编中,有这样一段评论吴佩孚的文字:“即便是吴佩孚这样‘知书达理’的‘儒将’也是满脑子的封建思想。他崇拜关羽,在‘上下’、‘尊卑’、‘主从’之类封建道德束缚下,他明知曹琨当总统的时机尚未成熟,虽曾极力表示反对,但终究不能不服从那个昏庸的上级”。这是在“贿选”一事上,对吴曹有所区分的评论。但行文中说他“知书达理”,“满脑子的封建思想”值得我们注意。而在来新夏主编的《北洋军阀史》(东方出版社2011年出版)上册中,明确地指出北洋军阀集团的特点之一,就是始终以“中学为体,西学为用”思想作为指导的。这个由晚清重臣张之洞提出的集封建道德之大成和应时而用的“中体西用”思想,在后来成了北洋军阀集团的主流意识。而“吴佩孚是北洋军阀集团中的‘中体西用’的典型”。

由此可知,由于长期习染而致的封建意识、封建伦理,是盘踞在吴佩孚头脑里并塑成其复杂性格的主要观念。在《枭雄吴佩孚》的第十四章里,主人公借鄂督肖跃南为他荣任“十四省联军总司令”而举办的盛大宴会上,酒酣心热之际,即席随性发表了一通阐述自己人生理想的宏论,其核心就是封建道统的那一套说词。他开始纵论天下人物,鄙薄张作霖是不识字的土匪,讥刺段祺瑞如同朽木,判定孙中山的“三民主义”和马克思的共产主义,要么不合国情,要么只是空想。然后亮出底牌:“我们是在中国,是有几千年文明的炎黄子孙。我们中国百姓信奉的是孔夫子的学说,是忠孝节义,是仁义礼智信。这是根生蒂固的,是什么外来的主义也代替不了的。”并强调这是他在“把孔夫子的传世经典又通读了一遍,也想了不少问题”之后,得出的治国平天下的根本方针。这一通含有些许悲情的演讲,流露着他骨子里的一种真诚,即他的“儒教”信仰,他要在武力统一中国后,以孔孟之道治国施政,使已被摧毁的皇权体制(中体),用改装了的新面貌(西用)延续下去。

与会的两位女记者,在聆听过吴总司令的一番宏论后,窃窃评论道:

“这才是真正的吴佩孚。”

“一个中国历史造出来的怪胎。”

确实,吴佩孚正是生长于半封建半殖民地的中国,并由中国历史文化养育出的一个“怪胎”。《枭雄吴佩孚》只涂画了他人生中短暂的两年,倘若纵观他的全部生活史,他“怪”的复杂性多样性就更加分明。比如吴佩孚字“子玉”(时人称他为“玉帅”),这是他初通文墨的父亲为他取定的。他是山东蓬莱人,明代抗倭名将戚继光是他父亲敬仰的乡贤,戚继光字“佩玉”,父亲就将“佩玉”二字嵌入儿子的名(佩孚)和字(子玉)中。这是父辈将家国情怀兼及光耀门庭的“基因”植入少年吴佩孚心魂之始。他22岁考中秀才,是北洋诸将中最“知书达理”的人。美籍华人史学家费正清甚至称他为“学者军阀”,正是儒学深入其骨血的原因。晚年退隐北平,由儒入佛,著书立说依然不改用世之心,主张“振衰起弊,惟一之道是要振兴文化。”(《循分新书》,转引自来新夏《北洋军阀史 绪论》)其对封建伦常、儒佛义理用心之深可见端倪。

在史学界,对吴佩孚的晚节有过怀疑甚至否定。名节对于“满脑子封建思想”的人来说至关紧要,所谓“饿死事小,失节事大”。何况对于古称倭寇的日本侵略者,更有“华夷之别”的观念存在。曾把自己演兵场上点将台命名“(戚)继光台”的“吴秀才”,即便只是为了“千秋名节”,他的绝不答应日本侵略者的诱降,坚不出山附逆,不是这个“怪胎”做出的很正常很容易理解的决定吗?

“一切历史都是当代史。”作为一种文学活动的长篇历史小说创作,也超越不了这句话的指向。所以刘章仪的《枭雄吴佩孚》,是生活在上世纪80年代之交的作家所认知的军阀吴佩孚。当时的史学研究成果以及文学主旋律的要求,都会投射到这部作品中。总体来看,我的印象是:作为活跃在上世纪20年代政治舞台上的这位历史人物,在作者笔下,军阀强悍权谋的一面,表现得十分鲜明,在不同的历史情境下,其胸襟、智谋、举止,都历历呈现,并耐得咀嚼。但对大奸大恶军阀之外的另一些性格侧面,如家国情怀,习性操守等,则兼顾得不够。或者说,作品展现主人公政治生涯轨迹多,而剖析其心路历程少。尤其是最后两节,在溃败中逃离汉口的吴佩孚,已经没有这个历史人物的一点气象了。但即便如此,刘章仪毕竟在40年前,已经为中国当代文学奉献了一部刷新文坛的长篇历史小说《枭雄吴佩孚》,并塑造了一个情貌丰满、风神独具的崭新的艺术形象。这就是他在上个世纪八九十年代广受关注的原因,也是40年后“芳草文库”隆重推出《刘章仪文集》的原因。

逝者如斯夫,刘章仪今已七十有五了,砚田在望,笔耕有待,期待这位老作家伏枥之日,还能作骐骥之鸣。