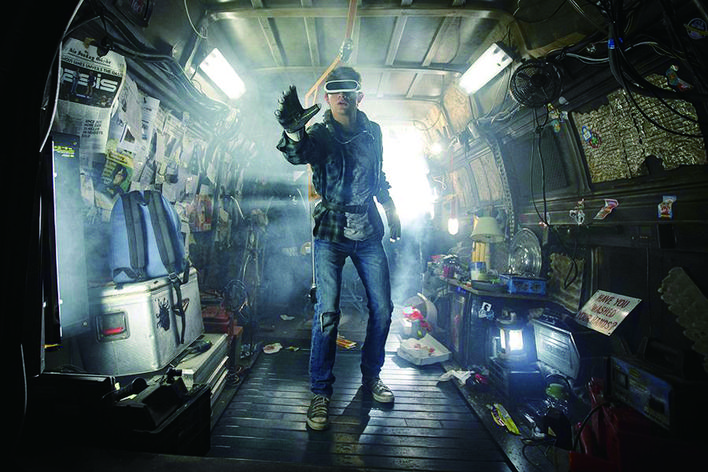

随着《头号玩家》在世界各地电影市场的捷报频传,这部电影的全球票房已经超过了5亿美元,这样一来,有史以来第一个作品总票房达到100亿美元的电影导演出现了。

史蒂文·斯皮尔伯格,这是一个因为《辛德勒的名单》《人工智能》《夺宝奇兵》《大白鲨》《侏罗纪公园》等作品而享誉全球的名字。他自孩提时代就表现出对电影的浓厚兴趣,12岁时就开始拍摄电影,16岁时拍摄的电影就在家乡电影院放映。他来到好莱坞,真的当上导演后,很快在1975年凭借《大白鲨》一举成名。从那之后,他执导的31部作品从未让人失望过,他在商业片、文艺片两个领域都取得了巨大的成功。在前者,《大白鲨》虽然是他在商业电影领域的初次尝试,但已经显示出惊人的天赋,不但4.7亿美元的票房多年后才被打破,更重要的是,一种虽然早已有之,但始终未成气候的类型电影——怪兽片从此获得新生,在好莱坞商业电影大格局中所占的位置大幅度提升。人们从后来所有的怪兽片中,如《哥斯拉》《金刚》乃至最新的《狂暴巨兽》,都能找到《大白鲨》的痕迹。他后来的《夺宝奇兵》系列、《侏罗纪公园》系列不但有着惊人的票房,更代表着夺宝类、怪兽类商业类型片的最高制作水准。就连他纯属玩票性质的《幸福终点站》,都在多如牛毛的爱情喜剧类影片中,处于出类拔萃的位置。在文艺片领域,他以《辛德勒的名单》《拯救大兵瑞恩》两度夺得奥斯卡金像奖,这两部影片至今被认为是最优秀的二战题材作品,而他仅用两个月时间拍竣的《战马》,又被广泛视为反映一战的最佳影片。更难能可贵的是,他几乎所有的文艺剧情片,虽然题材、风格各异,却普遍实现了艺术品质和观影体验的高度融合。他还给人类电影艺术长廊留下不计其数的经典镜头,如《E.T.》中那组自行车划过夜空,剪影投映于月球明亮表面的画面,早已深深烙印于全球观众心底,《拯救大兵瑞恩》开篇时的奥马哈海滩登陆战,更是被世界各地的电影从业者奉为圭臬,无数次地反复揣摩、领会。

然而,和很多导演有着清晰的个人风格不同,要把斯皮尔伯格的作品放到一起,归纳出其中的共性又是极其困难的。因为无论是题材还是类型,他的作品都呈现出纷繁复杂的状态,很难说哪部作品算是他的代表作。同时,他任何一部作品都可以说是他的代表作。他的电影只要不在一个系列之内,几乎没有主题、题材上的任何近似之处。除了精彩好看之外,很难说这些影片究竟有什么共同点。从整体上把握他的作品,对电影评论家们一直是一个巨大的挑战。这一点他和其他的众多著名导演有着明显的区别,比如克里斯托弗·诺兰,每部电影,哪怕是《星际穿越》《盗梦空间》这样的商业类型片,都有着强烈的文艺气质,对某个哲学命题的思考贯穿作品始终,影片的上乘口碑和票房成功,似乎只是无意间出现、而非刻意追求的结果。而拍摄了《终结者》《阿凡达》的詹姆斯·卡梅隆,则始终对如何把高科技手段引入拍摄过程有着极高的热情。彼得·杰克逊在《指环王》《金刚》等影片中,一直孜孜不倦于营造宏大精美的画面,拍摄了《教父》《现代启示录》的弗朗西斯·福特·科波拉,偏爱通过电影传达自己对战争、人性的理解,等等。而对于斯皮尔伯格,人们很难从他以往的作品来预测他下一部作品的风格、题材、主题。那么,斯皮尔伯格执导的电影,能够在近半个世纪的时间一直广受欢迎,原因究竟何在呢?当一个人在某一领域取得了远远超过了多数同行的成功,我们寻找其成功的缘由,往往归结于天赋。斯皮尔伯格的天赋当然无可争议,但是,他的天赋到底是什么?又是如何在电影中体现的呢?

格外善于讲故事,是他的电影给观众最直观的感受。在他的电影里,故事虽然也是价值观的承载体,但他总是把自己的价值观深深地隐藏在故事的最深处,并不直接呈现,更不会去刻意引导读者去仰视自己的价值观。他谦卑地吸吮着故事所能提供的全部养料,又总能找到最适宜的电影语言把故事的动人之处表现出来。

其实,好莱坞的电影制作,一直在强调价值观属性和商业属性二者的统一。因为电影作为一种文化商品,必须和社会主流价值观相契合,这样才能为社会大众所接受。在好莱坞,基本上所有的主流导演都已经接受了这一“行规”。但是,电影毕竟是一种艺术创作,影响它最终品质的另一种因素不应为人所忽视,就是作为影片主要创作者的导演的思想倾向和情感立场对影片的渗透。如果导演过于追求对影片主题个性化的剖析和表达,或许能够在一部、几部影片中获得成功,但往往就整个创作生涯而言,这种追求其实会成为无形的壁垒,使得导演难以充分驾驭不同题材、类型的影片。诺兰在《盗梦空间》《敦刻尔克》《记忆碎片》等作品里,为了表达自己对梦境与现实的关系、对战争和人性的关系、对记忆与现实的关系的抽象思考,都采用了多线索布局的叙述方式,时空之间的呼应、人物身份的转换极其繁复,多有影评人、观众表示这对自己构成了观看障碍。梅尔·吉布森似乎偏爱在作品中注入强烈的情感因素,人物的爱恨等情感会随着剧情的发展逐渐变得抽象化,甚至会从故事中溢出,《勇敢的心》《启示录》《耶稣受难记》等都是如此。还有一些公认的优秀导演,往往在拍摄了广受好评的作品后,开始将个人化的内容过多注入电影制作中,导致自己的导演生涯遭遇挫折。

斯皮尔伯格则不然。他执导的电影,剧情普遍并不复杂,善恶对立也较明确,观众往往只需读上一遍内容简介,就能基本了解影片主题。《侏罗纪公园》无非就是讲述人在贪欲的驱使下,对自然规律的违背终究会祸及自身。《辛德勒的名单》《战马》则讲述了人道主义、和平主义精神。他并不认为自己有高于普通观众的智商,始终将剧本作为出发点,认为剧本的容量和高度才是影片的容量和高度,为此不惜将自己的思考、个性、风格隐蔽起来。对观众而言截然不同的类型片和文艺片,对斯皮尔伯格其实完全是一致的。他总是用自己觉得最合适的方式在银幕上重现剧本。从最后上映的影片来看,似乎也很难看出斯皮尔伯格本人对于电影故事的态度,他的态度,似乎仅仅体现在选取了这个,而不是那个故事上。他执导一部影片的姿态,总的来说更像说书人,而非布道者。从这个角度来说,他成为目前世界上“百亿美元票房俱乐部”惟一成员的秘密,似乎并不复杂。但是,对于那些早就功成名就、自我意识极强,又能在片场掌握着一切大权的导演,又有多少人能做到呢?

无需讳言,斯皮尔伯格的电影并非完美无缺,这些作品里,一个早就为人所诟病的缺陷就是思想性大多较为薄弱,往往用温情式的处理来规避对重大话题的回答。而且,强调电影剧情要和某个故事保持结构上、主题上的契合所带来的风险是,如果故事本身就缺乏一个坚实的逻辑和有力的结局,整部影片都会受到损害,只是斯皮尔伯格经常能通过高明的拍摄技巧,把这种损害降到最低。《拯救大兵瑞恩》固然涉及到了一个重要的人道主义命题,但就影片内容而言,显然并未对这一命题进行深入探讨,一经提出就完全虚化了,只是在片头和片尾通过展示瑞恩幸福宁静、儿孙满堂的晚年生活,来证明当初派出救援小组深入敌后,付出巨大牺牲后把他救出并送回国内母亲身边的做法是正确的。《猫鼠游戏》中,汤姆·汉克斯所饰演的联邦调查局探员卡尔,穷尽一生来抓捕莱昂纳多·迪卡普里奥所饰演的诈骗犯弗兰克。整部影片的主干完全是对弗兰克的犯罪细节和两人之间猫捉老鼠式智斗过程的猎奇性展示,几乎没有对弗兰克为何沦为惯犯并长期逃脱法律制裁的社会背景进行剖析,似乎他无数次成功的诈骗和逃脱,都仅仅因为他是一个天生的高明罪犯。至于他这样一个劣迹斑斑的诈骗犯如何在狱中洗心革面,弃恶从善,更是完全用字幕交代,似乎对于创作者而言,电影故事的内在逻辑是否合理、是否有足够的说服力,仅靠电影是由真实事件改编这一条就足够了。在《头号玩家》结尾处,在未来控制人类社会的电子游戏“绿洲”为男女主人公所掌控,用尽卑劣手段要夺取“绿洲”控制权,继而当上世界统治者的阴谋家被绳之以法,矛盾看似圆满解决,但影片并没有注意到,即使是男女主人公,也没有任何办法,更没有动力去解决人们过多沉浸于电子游戏所营造的虚幻世界这一难题,这样一来,整部影片的内在逻辑都发生了动摇。

当然,整体上描述斯皮尔伯格所创造的电影世界,不是这样一篇短文所能做到的,他的成功经验,也远非一句“好好讲故事”所能概括的。笔者所希望的,是对他成功之处进行尽可能独特的观察、总结,从而为中国电影人今后的创作提供一份哪怕微薄的助益。