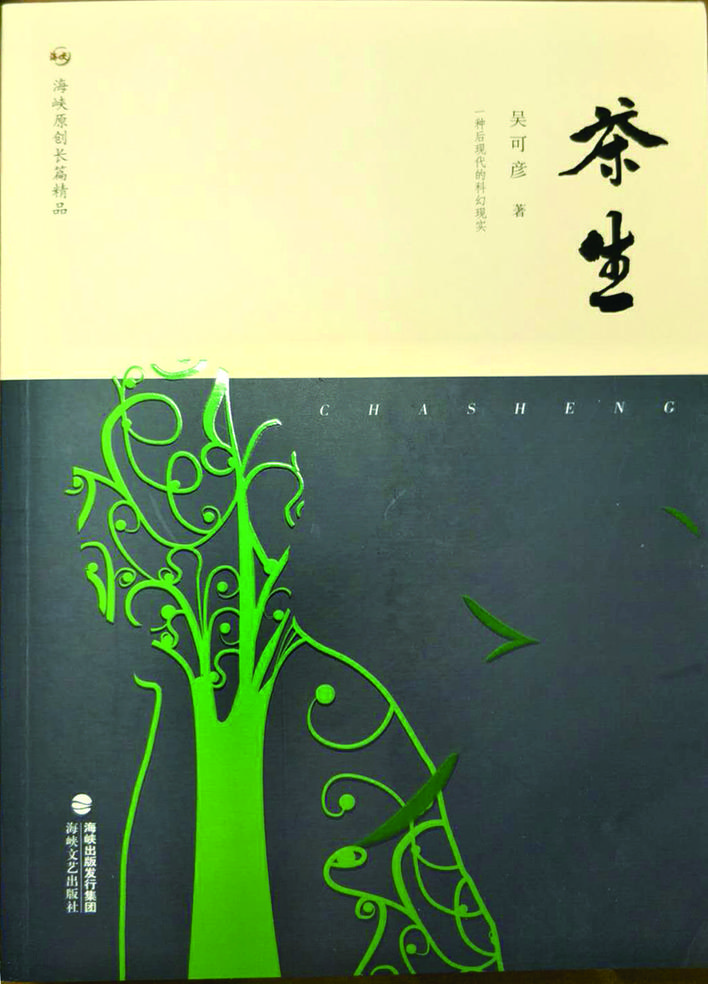

吴可彦的《茶生》带有科学幻想的元素,也带有人类罪案侦探的元素;它具备哲学沉思的气质,更具备当代中国南方小城生活的氛围和故事多多的生活形态。

《茶生》是吴可彦的第二部长篇小说。虽然在此之前,我已从他的第一部长篇小说《星期八》和《八度空间》中的部分短篇小说里,较为充分地领略了他那种内容怪奇荒诞、形式诡谲幻变的先锋小说风格;但在初读《茶生》时,还是有点被它更加神出鬼没、扑朔迷离的形与神吓住了。难以感知和把握的小说形式,更加难以探幽索隐的小说内核,使我几次掩卷长叹。

小说讲述了这样一个匪夷所思的、现代荒诞感十足的故事:聂荣、张兰这对大学教授夫妇,受到某个研究、开发脑控技术的神秘邪恶机构的诱惑和控制,与该机构订下了献身5年的协议,抛下温馨的家庭,对外宣称是远赴外国做研究工作去了。被他们撇下的女儿聂芩和小儿子聂茗,过起姐弟相依为命的生活。作为小说主人公的聂茗,更是名副其实地成了城市里另一种类型的“留守儿童”,退学在家开了一间酒吧的姐姐聂芩成了他的监护人。小说开始的时候,父母出国已经7年,姐姐聂芩也只身去英国留学了,照料聂茗的责任交给了在酒吧打工的女大学生小淋。聂茗就这样开始了现代城市或城镇“少年飘泊者”的生活,既自由又孤寂,既适意又无聊。

小说由此展开了聂茗和周遭人们或近或疏、或真或幻的关系:近的有体贴照料他的起居又不无刻意地防范他的女店员小淋;神出鬼没、若即若离却又让他非爱不可的女店员陈安可;在樟树林里结识、把他引入自己的居处和工作室,对他大讲脑控技术,竭力培养他当助手,带领他走上险恶的复仇之路的大学生林颜回,还有让他领略了世俗的“商业模式”的服装店老板张宝;不时出现,显示了耽于哲思与玄想的林颜回生活中肉欲一面的欧拉;追求爱情的理想主义中学生明浩……这些人与事或浓或淡地点缀、映照在聂茗的生活圈内外。应是最亲却又那么辽远、缥缈的关系,则有一去7年,仅凭每周一次的越洋电话表示关切的父母;还有不告而别,出国留学,只给他留下一封形迹可疑的信件的姐姐。这些生活中突然出现的空缺和疑窦,实际上一直是如影随形般附着在聂茗身上的隐痛或创伤,构成了这个性格平和温顺的少年残酷的青春,时时引发着他对人生最直接也最隐蔽的思考,牵引着他去探求世俗生活、人类命运乃至宇宙的奥秘。

当然,这些经细读才能够梳理出来的小说情节主线和人物关系,在小说中展现出来的,并不具有现实生活的样态和情理逻辑,也远不像我这里重新表述出来的那样单纯清爽。小说中实际描写出的,既是一个重重叠叠、不断交叉的故事线团,是一个梦境与实境随意拼接,可以自由飘移、穿越的梦幻故事,更是一桩向小说躯体闪袭的阴冷诡异的凶杀案。不时浮现、高冷酷毙的四个手持银笛的女杀手在神秘游荡;上帝派出的白鸽带着神秘的指示飞出飞进;似真似幻的茶树林存毁未卜等,正是这些非现实的幻景和细节的推演,使小说情节线背后的生活真相逐一浮现:原来,聂茗的父母并没有真的出国搞有关脑控的科研,而是依照他们与开发脑控技术的邪恶机构所订的协议,自愿地被禁锢在自己的房间里,充当脑控仪器和设备的试验品,超期服役、一梦七年,最后才在林颜回的营救下获得苏醒解脱,回到儿子身边。复活之后的聂荣、张兰却又余梦未醒,在聂茗将被绑架的胁迫下,还想为脑控机构写下将醒未醒时的极端重要的心理体验。他们的女儿聂芩其实也并未真正去英国留学,而是冻死在大冰柜中,最后化为了一摊人形的水迹。陈安可则带着聂茗摆脱了邪恶机构的绑架,在一次爆炸中车被掀翻在路旁,他们也因此从梦境中跌回了人间。至于他们从此过上了“有意义的生活”没有,他们是否成了白鸽指令的执行人等等疑问,因为小说的戛然而止,我们对此的穷究也只好暂附阙如了。

透过层层迷雾,我们可以清晰地看到,脑控技术研究机构对人类生活的破坏性影响和神秘茶树林对人的意识、精神活动生死攸关的作用,这是控制、推动《茶生》故事发展的两大枢钮。茶树林与脑控机构在小说中是作为主题的象征物来设置的,所谓茶树林,难道真的是大学校园深处那片与樟树共生、却面临着被铲除的命运的茶林?抑或是林颜回、陈安可对聂茗反复描绘、解说的那个因上帝派出的白鸽带来的茶种而发芽、滋长出来的深山幽林?粗看似乎两者都是,但细心一点探查,我们就可以从作者对人类大脑中若干生物组织的轻描淡写中发现,这神秘的茶树林,乃是生长在人类大脑沟回深处的植物神经组织的形象化显现。人类的意识、心理活动、精神生活等正是从大脑活动中产生的。茶之生,人之醒!现实生活中的茶树林孕育出来的人类饮茶文化中,茶虽有提神益智的作用,却不具有使人从混沌中觉醒、使意识从无而生的作用,然而《茶生》中的茶树林,却正具有这种作用;因此,这是人类精神赖以发生的自然之根,也是人类尚未破解其全部神秘信息的意识之谜。

但是,作为工具的科学理性的发展,总是在人类活动中产生正负并存的双刃剑作用。层出不穷的科学技术在人类社会生活的广大领域,已经产生和正在产生许多难以预料的副作用。吴可彦将善于幻设的思维探头,转向人类脑控技术的这一晦暗危险的方面,构思出《茶生》这个有关脑控技术的黑暗面的诡异故事,使我们意识到脑控技术一旦失控,就存在被利用来破坏人类根本生存的危险。在《茶生》的故事深处幽幽闪动着的“死光”,寄寓着作者对人类命运深切的人文关怀。《茶生》深处那一束幽闪明灭的“死光”,如果我们不为它息息变幻、永无定形的幻泡外观所感,在对它凝视之后就会发现,它很像鲁迅在《野草》中描绘过的冻死在冰川里的“死火”,是会惊醒、会复燃的。《茶生》一面执拗地引着我们一窥茶树林上空投下的“死光”,让我们惊悚着他的惊悚;另一面,借着环绕在茶树林周围、生活在南方小城镇里的一群年轻人的生活、形象、画面,让“死光”映在这人生结晶体的各个晶面上,而且互相反映,化为无量数影,聚为一团孕含生机的“死火”。他绘出了可供小说读者凝视了又凝视的光和热、影和形,悄悄地把他也受到惊吓的哲思的苦果放到这一切之中,使我们在凝视中不经意就尝到了苦味,甚至因为奇苦而皱起了眉头。

吴可彦的《茶生》带有科学幻想的元素,也带有人类罪案侦探的元素;它具备哲学沉思的气质,更具备当代中国南方小城生活的氛围和故事多多的生活形态。作者本人当然很珍爱他对人类智能发展某些现象的哲学思考。但是,在读《茶生》时,我倒想建议读者,不要过于在乎那些在小说的场景描叙和人物对话中比比皆是的哲理议论,而不妨放松一点多追踪聂茗的生活与心态,他与林颜回的友谊、他对陈安可朦胧而执著的爱恋;多追踪一下聂芩那段虽然子虚乌有但仍充盈着青春的留英生涯;注意一下小淋和欧拉这两个非常有现实感的女孩子形象。正是在这些青年和环绕着他们的社会环境、时代光影的铺展、捕捉上,我看到了作者的独特艺术想象力和结构组织力,看到了《茶生》诗性的、艺术的一面。

把这样一个重重叠叠、回环往复的奇幻故事精心组织起来,在读者面前巧妙地开合演示,但却较少编织痕迹,这是难能可贵的。诡异变幻的情节、触目惊心的罪恶、失家失亲的痛苦、离合悲欢的小城故事、少年逐梦求爱的心事,这种种心外心内的波澜,这些看来似乎很严重的事情,都在聂茗有点漫不经心的、带有轻松嘲讽与自嘲的神态和语气中宁静地被观照着,率性地、有时几乎像是被脱口而出地传达出来。这种艺术传达的流畅性,成了这个小说离奇、复杂故事的滑润剂,抵消了小说情节的某种突兀性和断裂感,使它对于读者来说,变得较易于下咽。