读了杨晓升的两部中短篇小说集《日出日落》《身不由己》,有几个人物固执地出现在我的眼前。《日出日落》中的珍珠,还有把珍珠逼上绝路的巫青文;《风过无痕》中的山娃,还有沦落风尘而让山娃走上不归路的山花;另外两个是《天尽头》中的失孤老人欧阳慧琴和刘传孝。这里边,除了卷进生活大潮成为身不由己的浪中泥沙的山花之外,都是边沿人物,或者说都在被遗忘的角落。几个人都有满肚子的话要说,但都说不出来,甚至最终也没说。最是这无言令人心痛。

首先是珍珠,因家暴,两次离家出走。不过,这两次不太一样。第一次她仿佛想得不多,只是本能,受不了就跑,跑还就跑成了,虽然犯了重婚罪,情有可原,算是躲过一劫;第二次家暴,打她的是她的第二任丈夫,而她已经是有6个孩子的娘,她萌生要有一点人的尊严。但这一次后果反倒严重了,以至于她都有些后悔自责,但一切都已经无法挽回。一出门,就被前夫裹挟,无法脱身。想回家再也回不了,后来前夫因贩毒入狱,她自由了,可以回家了。可是现任丈夫因“颜面”不让回,寨风族风不让回,德高望重的村子里的长辈们不让回,最后连地方庙里的小神也不让回。珍珠只对眼泪汪汪的、敢说“我想娘”的小儿子说了一句:“娘这回不走了。”她把所有话都咽下,吊死在寨前的苦楝树上。死后灵魂都没有归宿。寨仔山村的人们都说:“珍珠那臭娼活着时无个好样,死时也不想积德!她别的地方不去死,咋偏偏死在咱寨前哪?真是狼心狗肺、故意辱没寨风,看把咱全寨的好运气全冲掉了。”死者默默,你让她还说什么?

可以说是巫青文逼死了珍珠,他当然要对珍珠的死负责,他是施暴者。但是,巫青文所受的伤害并不比珍珠轻。黑丰在《无望的呼告》的评论中分析这个人物:“他既是这一(男性)文化的继承者、守护者,又是受害者、牺牲者;他既居高临下,又匍匐于地;既施暴他人,也祸害自己;既制造罪,就必然遭罪;既造恶果,就必然自食恶果。无一幸免。这印证了一条铁律:凡不给他人幸福者,自己也勿庸幸福;凡制造灾难者,自己必然遭灾,并且加倍。” 巫青文这个人物本质上是个常人,所以他是矛盾的,他打珍珠,也后悔,家里没了主妇,一团糟,也盼她回来。只是各种莫名其妙的阻力让他寸步难行。他没有想到珍珠会死,更没想到珍珠死后,寨仔山村的人会把憎恨倾泻到他的身上,并把他和他的全家视为不祥之物。他觉得不对了,他仿佛是上当了,但他不敢谴责长辈,不敢怀疑至高无上的神,无以诉说,他把嘴死死地闭上了。

山娃山花是一对恋人。山花到城里寻找出路。山娃在深山里苦等。山花回来了,并把自己的身子给了他。山娃哪曾想这是山花觉得对不起他采取的一种告别方式,山花从他的生活中消失了。山娃精神上无法承受,他到城里去寻找山花。夜总会哪是山娃这样的人可以进去的地方?山娃愤怒了。愤怒的山娃在附近转来转去,他看见从夜总会那边过来的人,骑摩托,哼着轻浮的什么歌,这个不懂法律的山里人把他的愤怒不平发泄在那个陌生人的身上。犯罪又逃逸,一颗严打的子弹击中了他。他也许什么都还来不及想,一切都结束了。而这个时候,山花还一无所知,正躺在不属于她的暖床上。山花还可以说话,她却噤若寒蝉。

欧阳慧琴和刘传孝是一对失孤老人,想再生,生不出来,看到一个外地来的打工妹很像自己失去的女儿,认作干女儿。孤独使他们的感情方式失控,想让那女孩像亲生女儿那样,结果,物极必反,女孩离开了他们。他们有话要说吗?有。但他们不想说,一起服毒自杀了,没有留下遗言。

风过无痕,他们只是一粒粒微尘,消失了淹没了。

但是,作家杨晓升听到了他们的心声。微尘属于大地,一个作家,他没有轻视微尘,他感知大地在颤抖。而我,听到一个作家咚咚的心跳。

我们经历过贫困,我们更多地去关注物质贫困而忽视了精神贫困。

我们出现一个误区,以为有钱了就是富起来了。有了钱就有了一切,公开赞美土豪,并冠以“土豪金”的美誉。我们忽视另一种贫困,包括富豪们的精神贫困。先富带后富是一个多么困难的话题。于是,我们会让一些人、让一些地方、让一种现象留在被遗忘的角落。

在我们的时代,像寨仔山村这般封闭已经不配称作一种文化。或者说,有活文化,有死文化。封闭是死文化。珍珠其实是身处蛮荒,是文明之风没有吹到的地方。作家杨晓升发现,就是临近大海,也还存在这样封闭的世界。杨晓升是一个敢于直面现实的作家,他把这么沉重的现实摆在读者面前。

记得《奥斯维辛没有新闻》说到奥斯维辛集中营遗址有一幅照片,是一群要送进毒气室的犹太人从墙上俯看到奥斯维辛参观的人们。我们能不能接受这种直视,这衡量着我们对历史反省的深度。

我在文章开头说,读了杨晓升的小说,记住6张不说话的面孔。报告文学家杨晓升是敢于呐喊的,但小说家杨晓升什么都没说,这已经足够了。

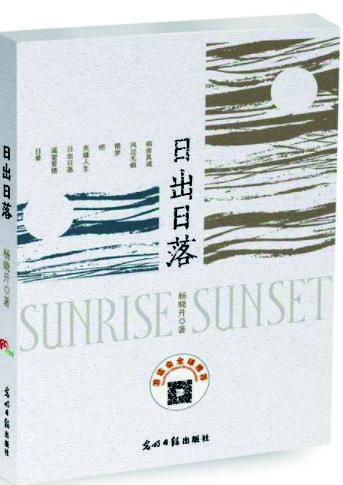

(《日出日落》,杨晓升著,光明日报出版社2017年7月1日出版)