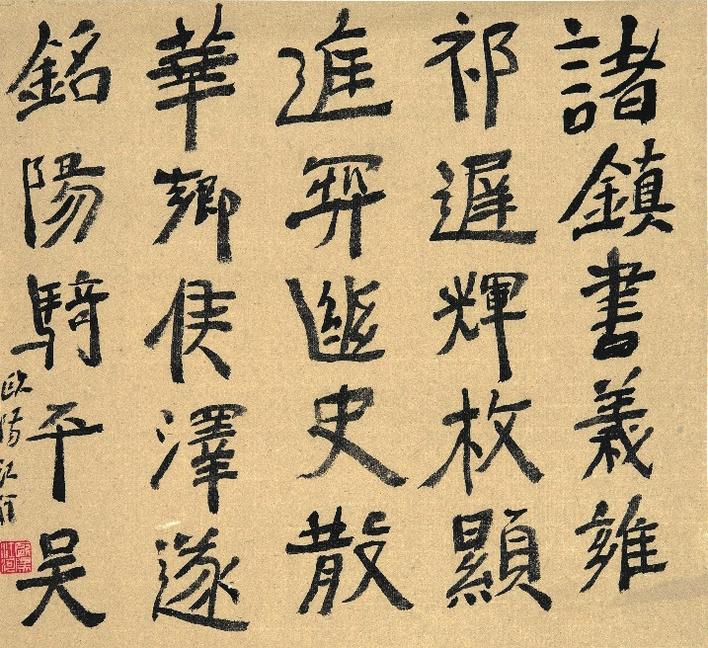

记得12岁时第一次看到王羲之的字,当时真把我给震了,尤其是他的《丧乱帖》。我陆续看到的王羲之帖,除此之外还有《快雪时晴》《省别》《远宦》《姨母》和《十七帖》。但我没在王羲之的字上下苦功,直到最近几年才开始意临。王羲之的妙处在于他的严谨、克制,耐人寻味。他的字你觉得写透了,写得像极了,但没用。仅仅学得像不行。我脑袋里面一直有个幽灵般的想法:王羲之的《兰亭序》的真迹会是什么样的?不仅仅是用笔,包括用笔背后隐藏的那种微妙的、有韵味的东西,那种像计算机处理过的精确性,多一点就过了,少一点又不够的东西。你搞不清楚它那种精神上的精确性是从哪儿来的。那种书写的瞬间性、现场感,在一瞬间让观者感觉到字里沉积有百年、千年、万古的考量、磨损、修炼、积累、提取。一瞬间有万古的感觉,但又有初始感。一万次以后的初次感,一切是活的,刚发生的。

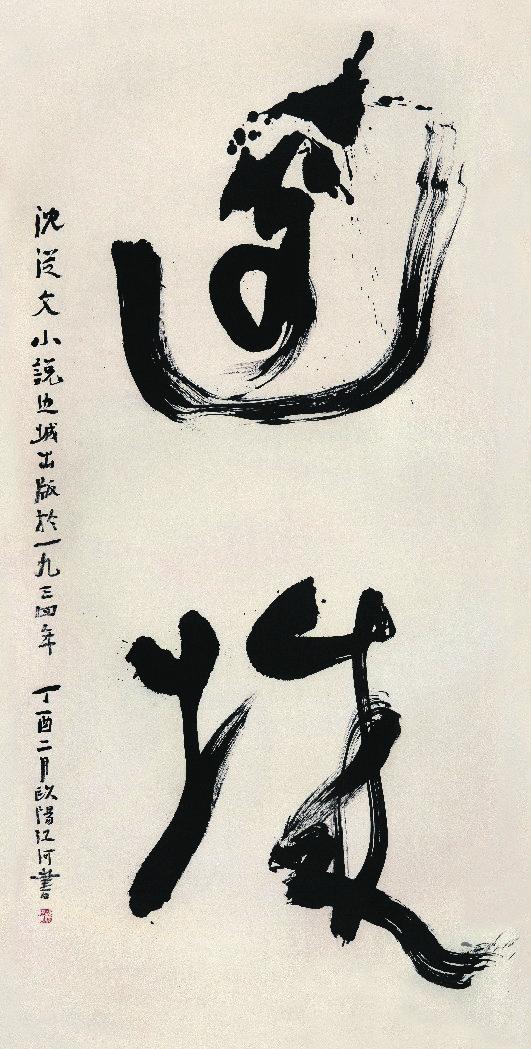

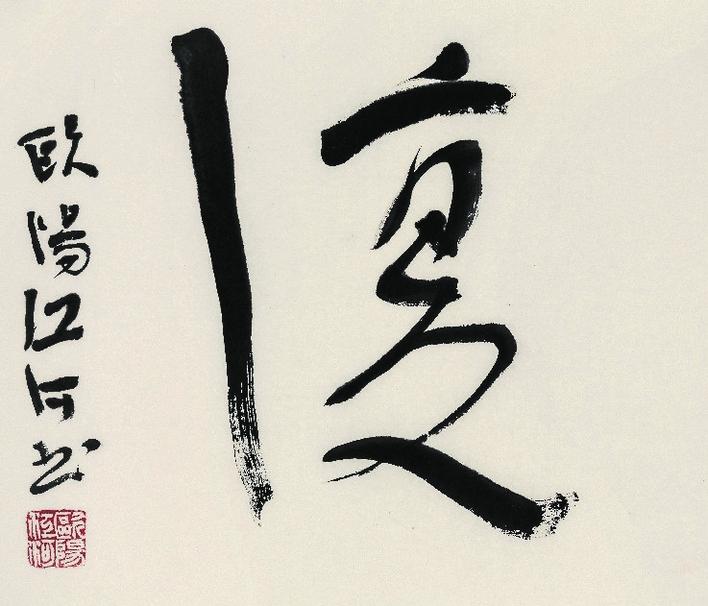

40岁之后我迷上了林散之,他的大草。王羲之的《十七帖》是小草。张旭、怀素以后,有了大草,真正的草书的东西出来了:那种流动性,那种生生不息、那种多向度衔接与照应、那种深呼吸和换气、那种内视与外拓、进取与退身所形成的源源不绝的生命状态。怀素把篆字的线条和笔意放进了草书。张旭是狂草,他放进的是剑法、剑意,人体的舞蹈元素通过金属元素传递出的变化。王铎把提按、方笔、外拓、胀墨等元素放进了书写。林散之一生反复写《西峡颂》,他把汉碑的笔意和刀意放进去了。还有他老师黄宾虹的影响,那样一种元气茫茫收不得的墨法变化。林散之草书特别感动我的,是书写本身的时间感,将生命的萌芽、生涩、半熟、成熟、过熟、凋零、渐逝融合在一起,不添加分析成分、不带有教科书腔调,时间的羽化处处弥散,不强求时间之形构和性质的绝对统一。反观王羲之的字,则是无时间的,将一万个瞬间压缩成一个瞬间,并不呈现时间各个阶段的重叠和进退。

或许正是这种浑成的时间轨迹,传递出林散之草字独有的沧桑感,以及无人能及的草书味道。但什么是草书味道呢?很难定义。但懂字的人看得出来,感觉得到。林散之信奉自然书写,信奉对时间、对节奏、对变化的把控。但这一切似乎不是控制的产物,反而像是失控的产物。但写大草的失控,本身是最大限度的控制。大草的失控,感觉就是一个人在书写状态中,生和死的沟通一体化了,醉和醒,黑暗和光明,丧失和得到,接续在一起。这种统一与平衡是磨损出来的,而不是计算和搭配出来的。它是发生和创造。技术性的积累只是外在的保障,只是准备,所有这些最终要汇聚成生命的创造状态:把书写的时间性和空间感结合起来,达到一种受控和失控的交合状态,一种呼之欲出的、有呼有吸的、舞之蹈之的状态。

这种状态我们在张旭、怀素的草书中有所见识,在公孙大娘舞剑的状态中有所体现。创造性这个东西是一致的,就是生命在那一瞬间的收束与绽放之际,聚集了众多的亡魂与生灵,调用了众多的训练和践行、确认和互否、显现和消除,所有这一切的共同参与和见证。创造意味着呈现、打开这样一种活的状态。观者一瞬间会突然被打动,作品所产生的那种气场,那种味道,那种优雅和狂喜,甚至冒犯和反诘,全都在其中升起和飞起。这一切择日而至,择人而在,不是每分每秒都在,而是选择一个时刻神秘地到来。

有的书家字写得很好,但把所谓的好字写得生命全无,没有心动和呼吸,没有舞蹈。书法绝不是漂亮的笔画组装在一起就是好字,而是合适的、恰当的、贴切的书写元素生长在一起,建构在一起,形成微妙的呼应,形成生命的共同体。那样一种贴切、合适、恰到好处里面,包含了太多太多的东西。就当代书法而言,我推崇原创性与时代特性的深度综合。当代书法,为什么不可以像当代思想、当代诗歌、当代物理学那样,试错般地去写,试试看能不能写出些非花非雾的东西,混乱复杂的东西?不仅将灵动、飘逸、精致、幻美的字写在纸上,也将木讷、拙钝、别扭甚至圣愚的东西写入笔底。当代书法,应该是开放的、多元的、包容的。多一些幻美、抒情、甜蜜蜜的东西当然没问题,但我更看重那些深具说服力的、带有扭结力的、秋风破的字。很奇怪,一方面我推崇书法的书写性,对反书写保持质疑,但又为反书写有可能为书法带来的当代性感到莫名的兴奋。如果将书写性理解为机械地、亦步亦趋地仿写“二王”或颜字,这我不认可,它真的让人腻味。

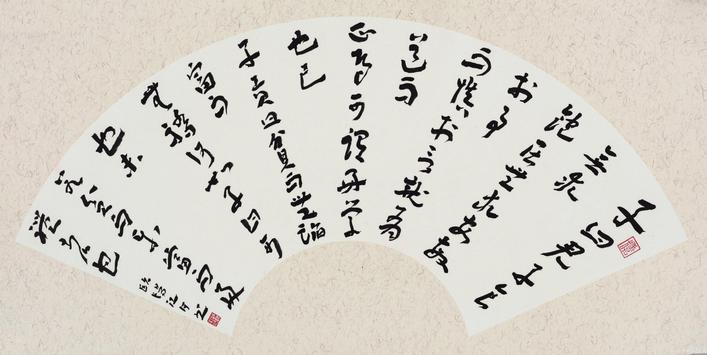

当代人的字包含了特有的趣味和时代精神在里面,包括标语公文的、压缩饼干式的、市井俗气的成分,构成了当代书法丰富的、多样性的趣味。它的俗气、官气、市场气、展览味,它的浅薄、它的喜感,它的小自我、小格局、小资或中产阶级的装饰性,所有这些混生在一起,构成了当代书法的总体趣味。总的来讲,就拓宽书法的可能性,更真实地理解书法与当代日常生活、与总体时代精神的关系而言,当代书法的趣味,是古代书法不能取代的。一部书法史,晋朝尚韵,唐朝尚法,宋朝尚意,当代人尚趣,这里的“尚趣”就是多元化,后现代意义上的混杂。我们不能在当代只写“二王”的字,不管“二王”有多么精彩。

关于当代书法的书写内容,我以为,一味拘泥于书写古人的诗、文、笔记,或佛经片段,是有问题的。但这个“写什么”的问题引入到书法创作的语境后,又关乎“怎么写”的形构问题。传统书法来自古汉语,它的书写性与汉字的同构关系是天然契合的。而当代内容与当代书写的关系,远未得以澄清。书法的元书写,往深处追问,一定有个“原文”问题。当代文字内容的元书写是什么,至今没有达成共识。这不仅涉及汉字的繁简问题,横写竖写问题,节奏与换气问题,装饰与实用问题,还涉及一个根本的切问:书法的主体是谁?因为我们这个时代的书家还没有把肉身的生命写到字里面去,把它写成一个幽灵的东西。还没有到这个阶段:我指的是当代中文内容的书写,还没有出现古汉语书写里早已有之的、像花在开水在流一样的“幽灵”性质的东西。“写”还没有在当代书家身上变身为幽灵。而书家们一写古诗古文,草书也好,篆字也好,汉碑也好,写到深处,那个“幽灵”挥之不去。但当代人正在写的这些东西,它的生命是来自哪里?可能还是借的生命。诡异的是,如果没有“幽灵”的喂养,我们没有办法把自己身上的鲜活的东西也变成幽灵,确切无疑地放到当下创作里去。幽灵这个东西需要积累,需要磨损,需要残酷,需要否定。当代书家正在寻找、正在揣摩、正在写的东西,无论它在哪里、是什么,显然还不是一个“幽灵”,还没有获得那样的生命的深度、那种经典性和否定性。除非你假造一个真实,否则它不是一个真正的东西。

一代人的努力可能不够,需要好几代人共同的、持续的摸索和努力。神秘性还没出现,那种可以在百万颗钻石中总结我们的、划时代的书写者,或许也还没有出现。那么,在当下,请允许当代书家们放进点多元的东西在书法里,彼此渗透、沾染、串感、变形。很多人已经这样在写了,充满了能量感、原创性以及奇思妙想。传统书法和当代书法的相互打开和相遇,其实就是类似于“未来的已逝之物,和过去的将逝之物”的相遇,构成一个活生生的当下。