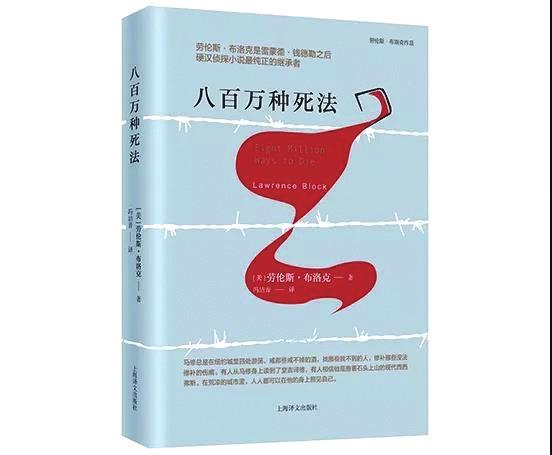

在劳伦斯·布洛克的《八百万种死法》中,马修·斯卡德只是不断地出没于纽约城各种不法之地,皮条客和毒贩们喜欢的酒吧餐馆,抢劫犯乐意下手的陋街窄巷,妓女们日常住的公寓,他在这类地方寻找那些身份可疑的人。提问,察言观色,有时候被揍或者揍对方。就这样渐渐接近真相,一步步找到杀人罪犯。他把这个叫做“跑腿敲门”。

这种做法,大约在二三十年代美国小说家哈米特和钱德勒们的笔下真正成型。人们把这些作家塑造的诸多男主角笼统称为硬汉侦探。他们的道德感以愤世嫉俗的方式来表达,聪明强悍,却伴随着酗酒之类的性格缺陷,他们擅长打架,更擅长被人打趴在地。福尔摩斯和波洛那一代侦探靠天才大脑寻找罪犯,马修·斯卡德们基本上依靠一具肉身。因为他们是20世纪都市化想象的产物:危险不是来自家族内部、庄园内部、或者一个小村镇内部,危险来自一个巨大的城市。城市中有成千上万人口,其中有无数罪犯,可以制造出“八百万种”杀人事件。

而刑事侦查学呢?虽然早在上世纪30年代警察们就学会了采集指纹认证罪犯,但远未建起一个真正可以检索比对的指纹数据库,距FBI某位特立独行、善于讲故事的探员发明犯罪心理画像技术应用于罪案调查时也还早。在这种情况下,马修·斯卡德除了拿肉身在这个城市丛林中盲目滚撞,又能干什么?就像小说中的警察局,除了把现场物证收集归档,等待罪犯下一次作案,等待罪犯和罪证自己冒出来的偶然机会,他们又能干什么呢?

劳伦斯·布洛克的这部小说虽然写作于城市管理和罪案调查技术已有突破发展的20世纪80年代,却承袭了一个老派的故事模式。马修·斯卡德依然像30年代钱德勒笔下的马洛那样,靠机灵反应,靠体力,主要是靠抗击打能力在犯罪故事中讨饭吃。他一路磕碰冲撞,四处打听,在电话中运用一些后来被人称为“社会工程学”的技巧手法,就这样把案子给破了。这不奇怪,因为一直要到下一个十年,人们才通过《沉默羔羊》和《本能》这类电影,发现警察们早已能够用另一套办法来从千万人口中筛选出犯罪嫌疑人,包含各种个人记录的数据库、心理侧写、先进的法医学取证。

但这种故事模式本身富有意味,它来自一个更具诗意的现代传统:马修·斯卡德同样是一个都市漫游者,虽然布洛克所面对的大都市,相比波德莱尔和本雅明所面对着的,有更多敌意、更多危险。在那里,坏人们在赚大钱,正派人却只能到苏荷区地下室酗酒者互助会寻求安慰。一个朋友几天不见,你就有可能在报纸本埠新闻栏杀人案件现场报道中发现他的下落。不过,无论如何也还有诗意。除了篇首引语特地借用坡的说法点出“诗意主题”(poetical topic),以及小说中有一位妓女诗人之外,男主角马修·斯卡德无论是说话行事思绪想法,作者用第一人称叙述起来都像是在做一部叙事诗,词句不甘心太过切合实际。把劲头十足的街头粗话与略显浮夸的书面隐喻混到一起,虽然依稀有一丝矫揉,但正好适合梁朝伟他们喜欢。

说到词句,劳伦斯·布洛克有一种美国私立高中或者大学低年级学生的风格。书中不时提及古希腊史诗和易卜生剧情,或者直接朗诵一段希尔维亚·普拉斯。那些男女角色,无论是警察、毒贩、妓女、酒保,似乎都接受过不错的古典文学基础教育。这些喜欢绘画、木雕、音乐和戏剧的法外之徒,个个都像是参加过某种校园兴趣小组。我们先前提到过的,马修·斯卡德为他自己调查方法所命名的那个“屁跑敲”,英语原作中是一个马修自创的首字母缩略词:goyakod,意思是 Get Off Your Ass and Knock On Door. (屁颠屁颠跑腿,一家家敲门)。这种喜欢用首字母缩略语来做隐语的说话方式,像不像个美高女学生?而那时候正与马修说着话的钱斯,那个优雅的、多少带着一点桑塔格式坎普的皮条客钱斯,一听到这个自创暗语,就像另一位美高同学,立刻心悦诚服,交了马修这个朋友。多看几部80年代美国高中生类型题材的电影,你会揣摩出那种风格来的。由此也可见,在马修·斯卡德硬汉外表下,实则深埋着一颗柔软的心。

劳伦斯·布洛克所有小说中,真正的主角是那座城——纽约。他甚至给另一部小说起了个“小城”的名字,所谓小城指的就是纽约。显然,能把纽约说成小城的人,跟纽约一定是亲的不能再亲了。因为纽约挺大的,马修·斯卡德坐车到了另一个区,就不认得路。纽约就像上海,就算你住它几十年,也总有一些地方你从未涉足。布洛克把他的虚构犯罪故事安放在一座真实不虚的纽约城中,给那些真实地名添加迷人的传奇。城市是千百万俗人住的地方,有了劳伦斯·布洛克那样的小说家,它们才变得不俗。所以她们到了纽约,宁可按照马修·斯卡德的路线图游览;他们到了纽约,一定要找找那条街上的酒吧。由此可见,一个作家真正喜欢一座城市,不一定都要写它的好人好事,把它写的险象丛生,有时候也能达到宣传效果。

总而言之,人们能从这部小说中读到城市传奇,读到纽约人的知识趣味,读到一个失意的都市漫游者,读到残酷和温情。却不要希望书中真的有一位“硬汉”侦探——无论如何,在小说结尾,马修·斯卡德哭了。