我抑制年轻的灵魂再渴望你,

忍住无用激情迸发的泪,

严拒我对你坟墓燃烧的向往,

那墓啊,比我自己的更属于自己。

——艾米莉·勃朗特《忆》

“她从恶的深渊里吸取了切实的教训。很少人比她更严谨、更勇敢、更正直”。“如果撇开不道德行为的施虐形式不谈,艾米莉·勃朗特书中的恶,也许表达得最为全面”。法国后结构主义哲学家乔治·巴耶塔在《文学与恶》一书中曾这样评论《呼啸山庄》。

《呼啸山庄》不像《简·爱》刚问世便获得认可,甚至被时人认为是“道德败坏”而遭受冷遇。然而,在艾米莉过世100多年,《呼啸山庄》早就成为英国小说的殿堂级名作后,从历次影视改编版本来看,世人似乎仍不能完全直面这本小说所写的恶。

笔者见过的所有电影改编版本,对希克厉(本文人物姓名译法均取上海译文出版社出版、方平译《呼啸山庄》)的恶行或多或少都有所弱化。

年代最早的1920年默片版本,拷贝早就没有了——鉴于英国当年远远落后于欧洲大陆和美国的电影摄制水准,影片本身应该也没有太大价值。在广为人知的1939年版中,希克厉由银幕形象堪为英伦男性典范的劳伦斯·奥利弗饰演,高大帅气、仪表堂堂,别说作恶了,简直是个受了欺辱还堂堂正正教大家做人的平民英雄。这一版本基本上只演到女主角卡瑟琳之死,少了涉及下一代的部分,希克厉绕不开的恶行主要是针对卡瑟琳哥哥亨德莱的。为了给希克厉的报复找正当理由,影片抹黑洗白两手抓,比如将原著中希克厉从亨德莱手中抢马,改成正好相反的情节。

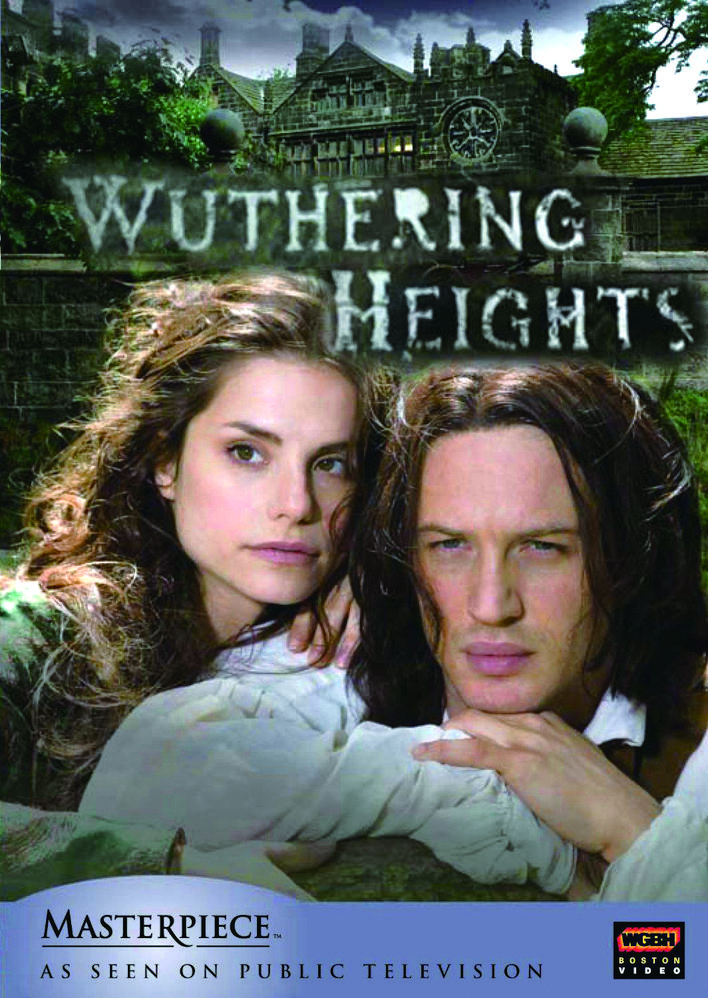

到了1992年版,日后在哈利·波特系列中出演伏地魔的拉尔夫·费因斯,上妆后很有些原著中希克厉疑似吉普赛人的异域感和个性剑走偏锋的邪性气质,但他从呼啸山庄出走前的人物塑造,和50年前的奥利弗没有本质上的区别,除了脾气稍微暴了点,依然是一个看上去人不错但是一直受富人孩子亨德莱欺负的穷小孩。将近20年过去,2009年版中的汤姆·哈迪能看出来演技在线,但在片中的定位更像是个为爱痴狂的普通人,离希克厉近乎极致的恶更远了。

这些希克厉各有千秋,但他们都很难说是艾米莉笔下的那一位。

与恶相比,死亡似乎容易理解多了。希克厉与卡瑟琳死生纠缠的爱,尤其是卡瑟琳病逝前两人最后相见的一场戏,是《呼啸山庄》所有影像化版本中无可置疑的高光部分。很多读者、观众会认为,女主角死后,希克厉没完没了且没有下限的复仇是难以忍受的,故事的后半程魅力大减。E.M.福斯特直言,《呼啸山庄》虽说是一部伟大的小说,“可是你读了之后却什么都想不起来,只记得希克厉和第一代卡瑟琳”。

可是,回到小说中细看这个段落,希克厉和卡瑟琳之间的爱同样掺着浓烈的恨,甚至自私的、回避不了的恶。

“将来我埋在泥土里之后,你还会快乐吗?”卡瑟琳说,她模拟希克厉的语气说道,“那就是卡瑟琳·欧肖的坟墓啊。从前我爱过她,我失去了她心都碎了。但这都是过去的事啦。这以后我又爱过不少人。”这时已经奄奄一息的她正扯着希克厉的头发,不让他站起来。她说但愿能一直揪住他,直到两人都死了为止,“我才不管你受的罪呢。为什么你就不该受罪呢?我是在受罪呀!”

无论在东方还是西方,“人之将死,其言也善”都是人之常情。而卡瑟琳明明了解希克厉对自己的爱,却任由临别的话像刀子一样一句句砍过去,带着一股自私的狠劲儿,偏偏不让他好过。在旁观的叙述者女管家纳莉眼中,这景象不仅奇怪而且可怕。卡瑟琳面容惨白,嘴唇没有一丝血色,两眼却闪闪发光,“露出一副狂野的、要报仇雪恨的神色”。

这里不禁让人想起艾米莉的一首诗《忆》(Remembrance),诗中她仿佛化身希克厉,回应长眠地下的卡瑟琳多年前的质问,说自己从来就没有忘记她,对她的思念长久“徘徊在北方的海岸和山岗,歇息在遍地蕨叶和丛丛石楠”。

此处的情境恍惚间与《呼啸山庄》交叠了。石楠丛生的山岗,不正是希克厉和卡瑟琳生前和死后的结伴徘徊之地吗。年少时,在卡瑟琳与希克厉产生嫌隙前,他俩仿佛两个野孩子一样终日游荡在荒原上,故事的结局是希克厉死亡,总有些乡邻,尤其是老人和孩子说好像看到他和一个女人的身影出现在荒野里。

荒原,是现实世界里承载两人感情的场域或者说容器。根据《呼啸山庄》改编的电影几乎都将高光打在卡瑟琳这一代的爱情上,男女主角年少时在荒原上的相处,当然是重之又重的段落——对下一代凯茜、哈里顿和小林顿的爱情纠葛着墨多了(比如1992年版),往往会引来大量“无聊”“跑偏”的评论。

有趣的是,因为小说始终采用第三人称旁观视角,叙事人纳莉告诉小说中的“我”——租住在画眉山庄的洛克乌先生,两个孩子“最大的乐趣就是两人一块儿一清早就奔到荒原上去玩一整天”,纳莉没有和他俩一起在荒原上同游,理论上读者从来没有真的“见过”这两位是如何整天在荒原上消磨的。可能《呼啸山庄》所有的影像化版本都去填补这处留白了。

电影展现的荒原之爱与小说的不同,恰好透露出尽管到了现代社会,后人不仅依然无法完全直面《呼啸山庄》所写的恶,而且对艾米莉笔下爱的,理解也是有一定偏差的。这两重偏差实质上是一体两面的:不能理解她写的爱,所以更无法理解她写的恶。

这种认知上的偏差,在于希克厉和卡瑟琳之间的爱虽然发生在男女之间,最终也发展成了爱情,但本质上不是世俗意义上的男欢女爱。他俩彼此吸引的基础是有相同的灵魂,看对方就像照镜子一样。在书中,卡瑟琳对纳莉倾吐心声,第一次坦言她对希克厉的爱:“我爱他可不是因为他长得俊俏,纳莉,而是因为他比我更是我自个儿。不管咱们的灵魂是用什么料子做成的,他和我是同一个料子。”

卡瑟琳和丈夫林顿之间才是一般小说里的俗世之爱,林顿“就像月光和闪电光、冰霜和火焰那样和我们截然不同”。这份爱同样是真实存在的,不过和前者不在一个层面上。170多年前写成的《呼啸山庄》,持续闪耀的现代性之光正在此处:华服与美酒、阶级与财富都是伪饰,可以像衣服一样脱掉,作为一个现代人,我们可以而且应该去追求最本真的自我。《呼啸山庄》所描绘的爱吸引人的机关正在这里。而后人津津乐道、迷恋不已的狂热激情是果不是因,是“追求本真自我”这个爱的出发点太过纯粹,与将人装进条条框框里的世俗对撞太过强烈所导向的必然结果。

与之形成对照的是,改编电影却只习惯了用世俗之爱的窠臼去套,以两个少年在荒原上的恣意游荡为例,对于这处留白,大部分片子都处理成了你侬我侬、肢体语言相当成人化的言情桥段,最老派的1939年版居然玩起了王子扮演游戏。卡瑟琳可不是什么等待拯救的公主,她爱,她死,她的每一步都是自己选择的。

他俩在终日游荡中,有一天偶然闯入林顿家的舞会,卡瑟琳由此被世俗社会的华丽袍子吸引,融入世俗和保持本真两种无法相容的需求,开始对她这同一副躯壳展开激烈争夺,她最终的死亡只是放弃这副躯壳的一个结果。

闯入舞会这个转折性的关键情节发生在卡瑟琳12岁、希克厉13岁时,可是很少有电影版本(2011年版是个例外)用这个年龄的小演员,原因在于在这个情节前面,这两个角色先要在荒原上展开成人化的言情戏,本质上是电影改编对两人的爱情在认知上存在如上所述的偏差。

大约生活在100年后的弗吉尼亚·伍尔夫,应是读懂了《呼啸山庄》与俗世格格不入的灵魂之爱,一语道破这本书写的不是男女之爱。她说:在《呼啸山庄》中没有“我”,没有家庭女教师,没有东家。有爱,却不是男女之爱。艾米莉被某些比较普遍的观念所激励,促使她创作的冲动并不是她自己的受苦或她自身受损害。她朝着一个四分五裂的世界望去,而感到她本身有力量在一本书中把它拼凑起来……通过她的人物口中说出的不仅仅是“我爱”或“我恨”,却是“我们,全人类”和“你们,永存的势力”。

基于这一点,大致可理解为什么希克厉残酷报复的对象会包含卡瑟琳惟一的女儿凯茜、她的侄子小哈里顿,他自己惟一的孩子小林顿也不能幸免。他对下一代这些孩子的恶行,是让读者最难接受的部分。从希克厉的角度看,一般人以亲缘为纽带确立的情感联系,对他全无意义。让他放下恶念,对凯茜和哈里顿在他眼皮子底下相爱“连抬起手都觉得麻烦”,是因为被凯茜从蒙昧中拉出来、积极向上的哈里顿,就像是一个平行空间里重获新生的他自己——“哈里顿似乎不是一个小伙子,而是我的青春的化身”,他的模样“是我那不朽的爱情的一个幻影”。希克厉在这样一个化身与幻影面前,没有了力量。

极致的爱犹如对镜自照。可为了不被这样的爱燃尽,我们乐于只在文艺作品里远观。于是,一代代人被《呼啸山庄》吸引,又一次次在银幕上讲述另一个故事。