阿瑟·隆德克维斯特(Artur Lundkvist, 1906-1991)是瑞典著名作家和诗人,瑞典学院院士。生于瑞典南方斯科南省一个农户家庭的他,20岁时北上首都斯德哥尔摩。他在家乡只接受过6年基础教育,到首都后在成人学校进修。他被看作1930年代瑞典现代主义“突破期”的“推动器”,以及那一时期瑞典诗歌界代表人物。1968年入选瑞典学院的他,一生著述繁多,涉及诗歌、散文、小说、评论、旅行记等。他是作者,也做编辑,更从事文学翻译。

“五个年轻人”

年轻的隆德克维斯特从乡间来到大都会不过两年,便投身现代主义文学运动。1960年代,他回顾往事,坦言当年那么做首先是出于寻找自己的诗歌形式和表达渠道的需要。

瑞典学院院士谢尔·埃斯普马克在其博士论文里分析了早期的隆德克维斯特,指出诗人在那时的创作处于两种相关的文学传统间——欧洲的表现主义和美国的现代主义。诚然,隆德克维斯特所瞻望的就是北欧现代主义先驱、芬兰瑞典语诗人瑟德格朗,瑞典表现主义诗人帕尔·拉格克维斯特,美国诗人惠特曼等人的项背。强烈影响过瑟德格朗的尼采哲学等现代主义思潮也给他打下烙印。隆德克维斯特认为,现代主义不只是关乎文学,从根本上说关乎生活,是基于对即将到来的生活的分析,是新形式的创造。现代主义对他而言,是要追求诗歌在形式和内容上的双重自由,没有押韵和韵律的形式,靠能量和压缩作艺术手段。 他强调年轻人要超越前人,为有内容的新文学形式奋斗,以便自己这一代被理解——文学需要注入新的水流,否则就是死水。

瑞典现代文学史上出名的文学小团体“五个年轻人”便在1929年应运而生了。1928年夏,几个文学青年频频联络,其中包括年轻的哈瑞·马丁松。他们编同仁诗集,遭到出版社拒绝。斯德哥尔摩的文学青年和外地文友抱团,因为单个人的声音太弱了,也因为他们对文学的审美以及对时下文学的态度都很接近。那时的他们未必想得到自己会是日后的文豪、院士或诺贝尔文学奖得主,他们赤手面对着一扇很想推开却十分沉重的文坛大门,是要进入,是要打破,像“现代”的特征一样,在继承传统的同时看重不破不立、先破后立。在这五个年轻人里,隆德克维斯特善于树立理论和战略,被视为核心人物。

“五个年轻人”主要教义是生机主义,它和土地崇拜、原始主义相关,追求生命内在的原动力。 该团体主张在不断变化的生活潮流里推进新形式的创立。隆德克维斯特认为,“现代主义”就是永远为不断变化的生活的流动去创造新形式的意愿。 他拥抱现代主义各阶段的前卫潮流,如今,轮到他们登场了。和同志们通信时,隆德克维斯特写道:“这将是在许多前线的战斗。但我们有一点是共同的,青春! 因此无所畏惧——那美好的意愿和抱负。”1930年春,他再提办杂志的必要:“这样才有表达的可能,好展示我们是谁。”在友朋赞助下,1931年,隆德克维斯特主编文学杂志《联系》,只出了一期。1935年至1936年,由伯尼尔斯出版社推出文学杂志《商队》,他和诗人埃凯洛夫等做编辑。

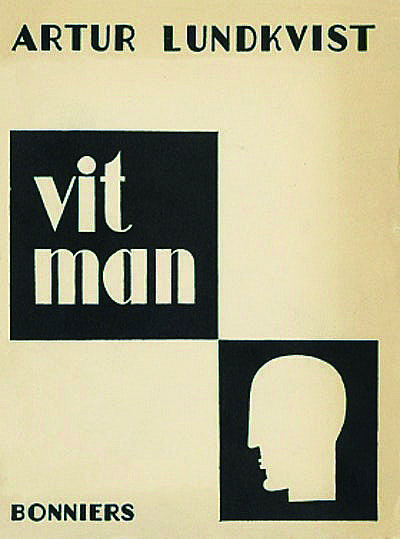

隆德克维斯特个人在1928年出版处女诗集 《发光的余烬》,从此一发不可收,1929年推出诗集《裸露的生活》,1930年推出诗集《黑色城市》,1932年推出诗集《白种男人》,同年还出版文学评论集《大西洋之风》。

“别否认我们是动物”

由于家庭出身的关系,隆德克维斯特和劳动者在感情上天然亲近,但他自己不懂农活。他很早接触到共产主义思想,创作过有无产阶级革命倾向的小说和诗歌,最终归于精神同情,没有政治等方面的行动,且在文学上离左翼激进派越来越远。依照埃斯普马克的分析,可做如下归纳:作为生机主义信徒,隆德克维斯特对生命本身的热爱及对文学美学的坚守,使他很难让自己的文学为革命作牺牲,让自己成为普罗阶级的文学战士。所谓生机主义由来已久,19世纪初更因一位瑞典科学家倡导,再次唤起重视。该主义欢呼青春、美丽、身体和生命力,文化和社会都被看作生命的表达,生命无限。隆德克维斯特的生机主义,被认为接近于对生命的信仰,他对生命的感触主要是感性的,而非社会的,他膜拜生命中的狂喜,而想驱走黑暗。

隆德克维斯特有个著名的主张:“别否认我们是动物”。这主张和生机主义、原始主义一脉相承,是在《黑色城市》的一首诗里喊出的:“有一天我们将战胜我们的悲伤和苦难/在地球的边缘靠近我们的喜悦/做人,做动物,/不否认我们的动物性:/我们的自然性,/我们和尘土、玉米粒/以及宇宙星云的血亲关系——”

这诗句被瑞典作家和文学评论家斯凡· 斯托派锐利地捉住,指出:“这样的一种不加掩饰的原始主义,据我所知,此前还从未在瑞典文学中出现过。”如此点评让隆德克维斯特从此与“原始主义”、与1930年代的瑞典现代文学连体了。隆德克维斯特勉强接受,却在《大西洋的风》中自我辩护:原始主义不指别的,是指自发的、在意识形态上有充分动力的、对文明化的抵制,这文明化有通过对推动力的束缚带入不育的威胁;也指在一种新的适应文化里,与强有力的、原始的动力和人相连的努力。”他相信生命有不断创出新的有用形式的能力,原始主义是生命崇拜。

农村青年隆德克维斯特对机器的感情十分矛盾,天然地排斥机器,但也被机器、技术、速度所吸引,认为城市和机器是生活的新旋律、新产物。他试图在诗歌里给机器注入灵魂,工人的、人的灵魂,在牧歌式景象和嘈杂的城市、工厂画面间找到平衡,造出乌托邦的、宁静的工业场景。他所谓的原始主义,不是简单地退回过去,而是大胆前行,挣脱千年万年的禁锢。他拥抱今日的工业和城市,又难忘乡村和往昔。他认为乡村在现代依然扮演重要角色,并于1931年指出:“我们在相当大程度上还继续活在过去里。我们在生活的深层有根,在人类生存的千年里。我们没法隔断它们,不能轻易撕掉它们。我们还不能只是从新现实里找到养分——至少对我们的诗歌来说。我们是城里的农民,尚不能忘记乡村。”他还发问:“为何要让工厂的哨音取代那古老的美丽长笛?”

在埃斯普马克看来,1930年在瑞典引起注目的原始主义暗示了对文明的蔑视。工厂和城镇崇拜与隆德克维斯特等怀抱的对生命的崇拜相对;隆德克维斯特的文学原始主义主要是伦理上的,直接对抗性道德、智识和教育,并非提倡对堕落和粗俗的享受,而是强调生命力,是纯洁而感性的。

梦想一个女人

隆德克维斯特至今仍让人津津乐道的还数他对女人的“梦想”。他“时常坐着梦想,梦想一个非现实的、原初的女子”,并描绘了一个让人体验起来仿佛体验宇宙的、超现实女性的模版。 他对真实和具体的女子感觉麻烦和束缚,唯恐避之不及。收录于诗集《白种男人》的《女人》一诗被看作他的关键作品:“你不是安娜也不是格蕾塔,/你不是一个,而是成千。/我们体验你仿佛大地/以及沙滩和大海,仿佛宇宙。/你的腿上长着金色的草,/你的四肢流着红色的泉。/你那母亲的乳房是山,/充满流动的金子。/你简单像一抔尘土——/你是那神秘。/你不解渴——/你将我们弄成无法治愈的酒鬼。/从你那沉甸甸的胸脯我们啜饮死亡——/流动的金子,永远的幸福!”

诗里的女人不是一个,而是成千;男人不是个体“我”,而是集体的“我们”。“我”的女性梦,是“我们”男性对女性的集体憧憬。梦中的女人和自然,和大地、沙滩、大海、青草、山脉等浑然一体,带着身体和地理的双重投影。描摹这女性时,诗人用到的和女人相关的字眼儿,除两个女性名字,只数得出“母亲的乳房”,呈现了母与子、哺乳和吮吸的关系模式,而非平等的男女恋爱模式。

这首诗甚至引起了男评论家的气愤。对此,隆德克维斯特“认真享用”:“自己努力远离女性个体,只让那些基本元素存在,可能是个逃离,但也是一种不让自己蒙羞的、自由于他人的办法。”对个体女性感到疲惫和失望,对自由向往。隆德克维斯特在给情人的信中描绘过理想中的女子——不是男人、女人甚至爱情的奴隶,是有能伸展的翅膀的凡人。他不否认女性的力量,却无法把其看作能和男性沟通的同等又真实的存在。他希望未来的女子不是主妇和性对象,不是可爱而无辜的鸽子,而能自足和自由地成长与发展,她在生活召唤时能跟随男人,是男人的同志,又依然是人间的女子。

隆德克维斯特恐怕不是世间常态中的情人和丈夫。他很早立下文学志向,其他一切似乎都可为之让步。1936年,他和一位认识数月的女子闪婚并约法三章:婚姻开放,彼此无束缚,绝不生孩子。

值得说明的是,在隆德克维斯特活跃的1930年代,男性视角下的女性被抽象化,身体被拿来和自然界物质并论也并不鲜见。如日本高踏派诗人堀口大学、中国新感觉派圣手穆时英都有类似笔触。在《乳房》一诗中,堀口大学将女子乳房比作双子山、两半球、红嘴的鸠、睡眠的蛇,还有乳房是两个,手掌也是两个,乳房为手掌而生,是男子最初的“饵”和最后的“渴”之说。穆时英则在短篇小说《Craven A》里以长达6段的描写,讲述“我”观察一位抽Craven A的摩登女郎,是“研究一幅优秀的国家地图”,那里有黑松林、平原、湖泊、两座孪生的小山、“我”想偷袭的海岬、冲积平原和港口。

关于瑞典现代主义和女性,隆德克维斯特有一番不错的自我总结。1965年,他面对丹麦受众回顾自己战斗过的瑞典文学现代主义运动,自述在寻求自己的诗歌形式过程中,曾在瑟德格朗等人的作品中汲取养分,受到惠特曼、桑德堡、艾略特等人影响。他还说,对他而言,自然比机器和工厂更亲近,城市和工业作为在等待中的、依然未知的未来,也以特别的方式让他着迷:“焦虑和我的自尊奇怪地接近,在绝望和生活的欣喜之间,悲观的看法和明亮的乌托邦之间的距离并非那么巨大。女性体验成了失去了的、和自然之连接的替代品,然而那是没有严格限制、非个人的女性,她是超越真实的、根本的,离那种有束缚和限制自由之威胁的布尔乔亚生活方式能有多远就有多远。”在这样的情境下,很快,他遇到了那其他4个年轻人,摆脱了孤独。

山上的公鸡——突破文学视野的局限

除了阅读,隆德克维斯特和现代主义文学前辈接触的一个方式就是翻译。隆德克维斯特自学了英语、法语和西班牙语,是最初向瑞典读者介绍乔伊斯、艾略特、福克纳的瑞典人之一。

隆德克维斯特的翻译大致分两个时期。前期从1920年代到1950年代。以翻译英语文学、特别是美国作品为主,基本由他独立完成。翻译是为学习,学文学,也学英语,如翻译卡尔·桑德堡以及将福克纳小说《圣殿》首次翻成瑞典文。

其后,隆德克维斯特着力于西班牙语文学,特别是拉美文学的推广,多与他人合作。人们认为,他是西班牙语作家屡获诺贝尔文学奖的重要推手。如1971年得主聂鲁达,1977年得主梅洛,1982得主马尔克斯,1990年得主帕斯等。

在半个多世纪里,隆德克维斯特向偏安斯堪的纳维亚半岛的瑞典受众传递了世界现代文学的更多新信息。在他的《大西洋之风》里,便已论述过卡尔·桑德堡、惠特曼、舍伍德·安德森、尤金·奥尼尔、托马斯· 伍尔夫、威廉·福克纳等美国作家,介绍过爱尔兰作家乔伊斯和法国作家圣琼·佩斯等。

隆德克维斯特认为翻译是世界文化交流的桥梁。在1960和1970年代,他主编了世界诗歌集、小说集。涉及的语种、国家和大陆宽阔,不少作家是首次介绍给瑞典读者。

诗歌译丛《山上的公鸡》编到第21本时,隆德克维斯特指责瑞典文学批评界过于冷漠,对丛书的关注大不如前,这些批评家只喜欢留意本国及欧洲,在文学上有自足心态,对外界新情况既不确定更缺乏警醒。

几乎很难解释,一个出身于乡间的人对广阔世界会有不同寻常的强烈兴趣。隆德克维斯特不但读外国的书,也好奇地周游世界,写出众多旅行记。这些都和相对保守的瑞典人的主流性情不大一样。拿报纸阅读来说,更关心与自身地理贴近的新闻是世界各地的人之常情;文学欣赏上虽不至不出国界,总也难破定势。无论眼里是只有瑞典、欧洲,还是只有几个大语种文学,究其实犯的是相同的、过于自足、缺乏警醒的病。隆德克维斯特的声音至今仍未过时。尽管不受追捧,他主编的这套诗歌译丛是瑞典诗译史上最长的丛书。“山上的公鸡”这书名是巧妙植入了出版商姓氏的文字游戏,并非被迫的广告,而是编者要对大胆支持小众图书的出版商表达敬意。同时,山上的公鸡有高度,观全局,预告黎明,能启蒙和提醒。

1961年至1969年,隆德克维斯特主编了当代世界小说选集《忒勒斯系列》。旨在挑选具有高度文学品质的作品,让瑞典读者跟随潮流,不但了解欧洲,也了解欧洲之外、世界各地有趣的新作家。作品年代从1940年到1960年,共24部:涵盖西班牙语、法语、英语、俄语、德语、荷兰语和塞尔维亚克罗地亚语。联想到隆德克维斯特对评论界自足态度的批评,他的开放先天不足,没走出欧洲语言文本的局限。没有非洲和亚洲文学作品,只有各一部其他语种作品分别描写到这两个大洲。

女诗人卡特琳娜·弗洛斯藤松于继承隆德克维特在瑞典学院的椅子时,分析这位前任,说他在译诗时对诗人在塑造语言的声响、调门、韵律和节奏方面的优势不感兴趣。确实,早在1978年,隆德克维斯特便坦言自己只翻译采取自由形式,节奏和音乐因素不起决定性作用的诗歌;如此,问题便只限于译本要尽可能减少表现力的流失,此类诗歌最重要的手段是意象,几乎能忠实再造。他的译本被人诟病语词和细节及整体风格的缺失,这或许与他对外文驾驭能力不足相关。但他的译介给其创作注入了强心剂。至于对他人和社会的作用,瑞典女作家比姬塔· 特洛泽格认为他的译介让读者获得了新鲜的文学感觉,而不只是听些僵化而陈旧的教科书上的老调子了。对人们文学感性的培养比那些教育机构所做的更有意义。

“中国画”及“改变了的龙”

尽管隆德克维斯特未能编辑中国文学作品,但他对中国并不缺少好奇。他写过题为《中国画》的组诗,是1954年秋他和夫人到中国旅行后的产物。第一首叫做《墙》:“于十月的风中我站在长城上/石头起皱仿佛老人的面庞。/天空被风扫清。/灌木从根部被拉被拽。/道路在山脉间伸展/如灰烟下躺着草之野火。/我想着那些风暴之夜,那时/散了架的一群候鸟给丢在长城边/我想着那成百万人的生命,/那些长城索取了的成百万人的岁月。/恐惧与权力摔跤/于是建筑了长城。/那里的战斗不真实/好像巨大的寒冷,/伤口在它们致命前已经诧异,/马儿惊惧地哀鸣/滚下悬崖。/那一群争斗过的一切/已远在那群之外/就像云下的一幅图景。”

“不到长城非好汉”,这句话深入世界各地很多人心里。长城不多隆德克维斯特这一个登临者,也不少他写下的一篇思古之作,这首诗没太多特别——关于人类命运和争斗的说辞未脱窠臼。

不过,候鸟的群落和人的群落是重叠的。草之野火的画面对隆德克维斯特来说是颇为自然的联想。气候持续干燥时,在瑞典要注意防范野火。如冰雪消融后、新绿来临前的春季,枯草遇阳光照射,容易起火。长城照说是灰色,草上野火赋予灰龙温度、色彩和生命力。在隆德克维斯特的眼里和诗中,长城火红,符合他一度被打上的表现主义烙印。此外,长城也让人想起烽火和焚书之火。瑞典国民歌手、内心深处最希望被唤做诗人的埃弗特·陶布1958年出版的诗集中有一首,在1960年谱成说唱《长城与书籍》,风靡一时。开头唱道:“是始皇帝,秦的王,让人建筑了中国长城,烧掉了中国所有的书。这发生在汉尼拔的时代,在耶稣诞生之前。”瑞典历史教科书写中国古代史只寥寥几笔,始皇帝与“长城”及“焚书坑儒”这几个词构筑了那段历史在书里的骨架。几幅交织的影像,贡献给隆德克维斯特的长城谣,叫它有了让人吟味的理由。

组诗第二首题为《水》:“当那些深蓝的中国人打开水闸门/让水淌成上千的枝条/一百公里长的树木穿过风景/他们也张开了自己严肃的唇/为一个被期待数千年的笑。/仿佛疾速的水獭、水在闸中奋力前行/热切向等待着的田野靠近。/给整个夏天带来蝴蝶/更别提沟边可食用的蜗牛/还有山上头带斑点的鸟蛋。/大地躺在那儿已做好充分准备/带着它在黑暗中的收获与果实。/深蓝的中国人含笑/点上烟/且通过鼻孔深深呼吸。”

若说那长城谣里有史书的影响,这首诗显然是参观水库之后的速写。隆德克维斯特被人定胜天的精神感染,热情歌颂了新中国的成就。尽管他对社会主义有好感,遥远东方的新中国在他这个初来乍到的远客眼里难免被程式化解读,如“深蓝色”、“笑”、“鼻孔里出来的深呼吸”,严肃而寡言、神秘而含笑,都是西方人对中国人的刻板印象。对古老中国的混沌了解同眼前深蓝背景下的中国新景观混合。在那个年代的中国,闸门已开,流水哗哗、奔流向前不可挡。书写相对克制,看不到对意识形态的裁判,“收获”与“果实”则暗示对这奔流的肯定,像一则来自中国现场的、水闸开通报道。

第三首诗《树》写植树的人们走成长长的一列,蔓延在一条和平的射击线上,蓝色对着红色而裸露的山岗。写他们挖出红黄色的坑像打开的蛋,并将拖着泥土的树苗放进去。写他们的工作是能栽出森林的爱,“黑色眼缝看进未来/充满树木,绿树成荫,树叶沙沙”,“那森林会阻止风暴,会成为村里的房舍,/成为江上的船,吃饭的桌”。组诗末一首《几幅图》,写实更写意,有几分奥妙和神秘:“是一群远处的鸟/还是有一座有弯曲穹顶的城/在更远处?/近处是个女人/带着太阳伞罂粟在雪里,/她的足迹仿佛紧随绣针后的印迹/在白色风景之上/而一只白胸脯的喜鹊/跳入树木的黑色枝干。/熬过了冬天的马儿/抬起鼻口抵在盛开的李子树干上/想嗅一嗅是不是有雪。/新的竹笋已/如刺绣的手指一般长/吸引了红眼睛的老鼠/爬上摇晃的笋尖。/许多的人走了出去/为了看瀑布/它在阳光下吐纳淡淡的烟:有人胳膊下夹着些书,/另一些人下了他们的马/手贴耳后倾听。”

《中国画》仿佛四条屏。很多瑞典作家憧憬过中国画,诗人埃凯洛夫看到清雅景色,就会自言自语,估摸“那就像一幅中国画”。隆德克维斯特不是憧憬和猜测,而是看到了真正的中国风景。在他笔下,中国不单是俗套的那几个符号:竹子、灯笼、吴道子、道德经、《生活的艺术》之类,而是眼前的山水、人物及战天斗地的行动——这是一个瑞典人眼里的,1954年的中国。

隆德克维斯特在1955年出版了中国纪行《改变了的龙》。厚厚一本书,其中的一些内容可撷来作为组诗的注脚。

他和夫人参观完东北重工业区,来到北京参观殿堂庙宇和居民集市。既看到黄河水,也看到长江巨浪和珠江波影。他到天津、西安、成都、上海、广州,去工厂、矿山、学校。他写到社会主义改造下的旧分子,如鸦片中毒者;写到公私合营;写到新中国的“自由的恋爱”——他向瑞典读者介绍,这种自由的爱不是西方社会里的非婚同居。比之旧中国的“父母之命,媒妁之言”,结婚常是新婚男女初次见面,新中国男女有了广泛而自由的交际,在一夫一妻制下,选择结婚伴侣。

作为对社会主义充满期待的作家,隆德克维斯特的旅行记里不见政治经济等方面的深度探查。他的确提出做人物采访,也得到满足,囿于历史原因,写下的像是对宣传介绍的转述。笔触涉及面广,从都江堰直到京剧,却是生吞活剥、蜻蜓点水;要在短期内看懂一个大中国,一个背着几千年历史的改变中的新中国,对他这么个外国人来说本不可能。好在,他对亲眼所见的自然和亲身感受的人情做了充分呈现。

正如书名所示,“改变”是中国这条古老的龙在当时的特征。书封设计耐人寻味,一条龙似有人形,头部图案和镰刀与铁锤图案重叠,龙爪上叠出拿筷子的手及更多的手。

隆德克维斯特和夫人曾坐火车沿河谷开往长城脚下。他看到火车穿山越岭,还看到过片片高粱地。在长城上,风很大,火车的汽笛不闻。什么都不见,除了一缕青烟在某处升起,又蜿蜒而去。没有一只鹰,也没有一只大雁从北方飞回。

他们还去了京西北山间的官厅水库。很多人正在那里建设。曾经千年不变的河谷变了,这里只是其中一例。在隆德克维斯特看来,无论龙的传人还是龙的大地都处变不惊,“如今突然间,变化来了,一个改变整个环境的行为。然而,这一切在不动声色中发生,没出现任何对平衡的打破。中国人没有惊讶于任何事,他们的大地也没有。人们和大地都对将发生的一切有充分准备:占领它,围住它,将它变成自己的。”

隆德克维斯特看到了深蓝的中国人,看到了纯粹的中国人。他在西安会晤了作家柳青。柳青特别温和,像一名理想的教师。柳青正着手创作一部小说,写农村合作社。从时间上看,柳青提到的创作是他的代表作《创业史》了。至于为何这次创作那么难,隆德克维斯特听到的解释是:一切都是崭新的、不熟悉和未被证明的:所有的结构要造出来,人物关系要摆在一个新现实里。

组诗《中国画》及旅行记《改变了的龙》提供了一份具有社会学价值的见证——一个西方人眼中新中国改天换地的速度和景观。这并非隆德克维斯特第一次创作和中国相关的诗歌。他读过一位挪威作家撰写的1927年出版的旅行记《中国的日子》,那里写到蒋介石及当时中国国内政治事件。1928年,隆德克维斯特激动地撰文,说这本书让他对“那片神奇的土地”瞥了几眼,“梦一般的、美丽的樱桃花的,犬儒主义的、残忍的土地”。 1928年夏,《群众报》关注中国革命运动,呼吁阻止在那里发生的对工农的屠杀。为支援中国革命,有瑞典诗人直接写出革命性诗句做投枪。1931年,隆德克维斯特发表了《苦力们》,后收录于诗集《白种男人》,这样开头:“穿鼠灰色破布的苦力,/烧灼着裸露头颅的太阳,/落在弯曲脊背上的樱桃花/还有那些空空的饭碗对着苍天的祷告。”

他还写道:“河流泛滥,稻田的收成被蹂躏。/灾难。痛苦。暴动。/机枪锐利了嘴巴,准备好死亡之吻——/铅粒饱得迅疾而静默的饥饿永在。/在它们之上、暴动凋零/而机枪嘎嘎着新的亚洲的笑/温热的风吹干了来自街石的血/樱桃花落雪在鼠灰色苦力们的身上,/悲哀地,默默地。//裸露的地,空空的碗。/一支哭泣的笛。/苦力们摇摆着他们的头颅不解/那新的亚洲的笑。”

最后,来自被蹂躏的稻田的黄昏风传入苦力们的耳,樱桃花如雪静静落入空空的碗。隆德克维斯特没有赤裸裸地提革命风潮,而把它装扮成自然灾害出场,揭示了超越经济和政治的、人的根本生存。作为以四一八大屠杀为背景的诗,隆德克维斯特以退为进,大篇幅写景状物,用婉约笔法影射腥风血雨,把深沉的同情编织在唯美的画面里。诗中满是中国元素:苦力是人物,樱桃花是从书里读来的中国大地上开花的树。樱桃花的粉白和落雪的比拟吻合。稻米和饭碗是实写也有象征意义,说了百姓的活路。铅弹的字面是铅和谷粒的拼接。铅粒吃饱岂非中弹无数。宁静的饥饿是静止的尸体里留存的永久饥饿,有肉体对果腹的欲望,更有精神对平和生活的饥饿。新亚洲的笑来自机枪,哒哒哒是射击,嘎嘎嘎是狂笑。

时至今日,遥看多年前一位北欧的人知晓中国消息后的心潮澎湃,歌之咏之,不禁动容。它超越革命热情、阶级友谊,更像最根本的人间兄弟情。

隆德克维斯特在瑞典诗歌史上的高度地位,与其说因为诗歌的艺术性,不如说更多时代意义——努力宣告现代主义新声的姿态。时代成就了他,压在时代脉搏上的不一定比压在人性脉搏上的传递得久远,但他终究是一座里程碑。

隆德克维斯特的出身及其成长的时代,让他与左派亲近,可他又是被称为“政治白痴”的人。他自认没有信仰。对他来说,生活是疯狂和混乱、哭喊和风暴的交响。他不信人类在礼拜日的平和,不信饱了的肚皮的幸福,他“相信血液的神奇歌曲,相信灵魂的担忧和永远的饥饿”。“我不是共产主义者但我……愿意革命,不是对抗社会……首先和最终都为活着……我要表达!”他表达过对诗歌的看法:诗歌最首要的是要给出一片生活,“也许散发恶臭,也许破破烂烂,但逼真,逼真,能抓住和撼动什么”;诗歌须成为生活的仆人。

隆德克维斯特似乎怀抱着多重矛盾,乡村或城市、过去或现在、共产主义或无政府主义、让女人走开或期待一个超现实的女性,都是他经历过的纠葛。这映射出他投入生命,并真实面对内心的态度。