新书品荐

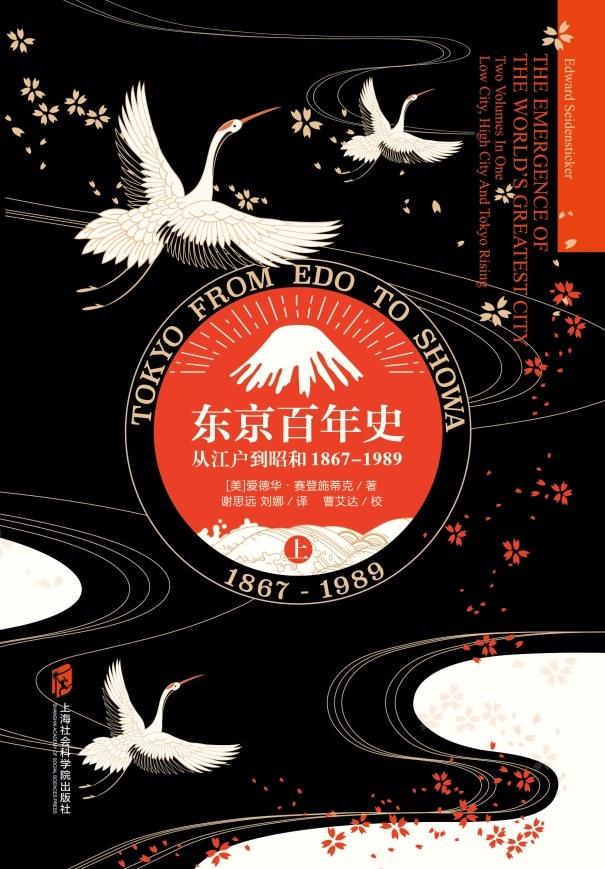

《东京百年史》,【美】爱德华·赛登施蒂克著,谢思远、刘娜译,上海社会科学院出版社2018年8月出版 《东京百年史:从江户到昭和1867-1989》这部两卷本的译著,源自两本独立的英文原著,一是1983年出版的《下町,山之手:东京从江户时代到大地震》(Low City, High City: Tokyo from Edo to the Earthquake),二是1990年出版的《东京崛起:大地震之后的东京》(Tokyo Rising: The City Since the Great Earthquake)。这两本书都于1992年出版了日译本。它们的作者爱德华·赛登施蒂克(Edward George Seidensticker,1921-2007),是一位美籍日本研究专家和日本文学翻译家,1960年代初至1980年代中期,曾先后在东京上智大学、斯坦福大学、密歇根大学、哥伦比亚大学执教,后长居日本直至去世。他是《源氏物语》代表性英译本的译者,也是把川端康成的作品大量译介到英语世界,促使川端康成获得1968年诺贝尔文学奖的关键人物。 在他的美国同胞、和他同样也长居日本的作家、影评家唐纳德·里奇(Donald Richie,1924-2013)为《下町,山之手》所作的前言以及他本人在《东京百年史》的具体行文中,可以看出,川端康成之外,赛登施蒂克和谷崎润一郎、三岛由纪夫、安部公房等许多日本文坛名家都广有交往。而他最喜欢也最愿意引以为写作风格和人生态度上的同道的,则是他专门做过研究、却从未见过面的永井荷风(1879-1959),以至他在《下町,山之手》的自序结尾,还特别声明:“本书最重要的灵感来源是永井荷风”。因此,他要把书前的鸣谢和题词都献给永井荷风。 但很显然,永井荷风作品里有关东京的体验和认识,在历史时长的跨距和全景把握的视野开阔度上,都难与赛登施蒂克所写的相比。这不仅体现在赛登施蒂克讲述东京的历史变迁总是似乎不经意地牵连着欧美城市和外国人在东京的情形,而且也体现在他谈论、评价东京城市空间和人居生态的每一步变化时,都总会关联到日本其他地区,尤其是在历史和地理意义上属于东京周边或外缘的城市,如京都、大阪、横滨等。 自1868年秋开始,经历了数百年发展,已积淀起足以自负的高雅文化和体面生活风尚的江户,迎来了随倒幕战争的胜利,而到此定居的明治天皇和大批“土包子”移民。作为国都名称的“东京”,取代了古城旧名“江户”。原先集中在京都的各项政治功能,也陆续转移到了东京。早先泾渭分明而又和谐共处的老江户城的两片地区——近水的下町和内陆的山手,在新国都的建设布局中,开始顺应“文明开化”的潮流冲击,朝着趋于混杂、均衡的方向发展。密布了商铺市集、匠人作坊、娱乐场所和传统地标建筑的下町,相对于扩建得日益丰富充实的山手地区,越来越显出落日余晖似的衰落之势。正是在这种趋势中,表面看来纯属偶然的几场大火灾、1923年的关东大地震、二战后期遭遇的空袭、1959年获得1964年奥运会举办权后的大规模建设,造成破坏和恢复、重创和重建的几度交迭。百年东京的城市景观、城市功能和城市文化的变迁历程,就此展开。 勾画和描述这一历史长卷的方法可以有很多,赛登施蒂克采取的是类似晚近流行的新文化史的路数。尤其是在《东京百年史》的下卷,从震后重建到大东京首都圈成型的上世纪七八十年代,物质、技术和制度形态的急剧改观,最终都归结到精神风习、文化符号和社会话语的层面,作为以流行现象为主角的故事,被生动地讲述出来。东京的百年往事,因这样的讲述而流转成了一道活水,其间映现着日本历史和日本文化的历史一页,也反衬和预示着沸腾在我们身边的城市建设大潮的现实与前景。

《林纾冤案事件簿》,【日】樽本照雄著,李艳丽译,商务印书馆2018年7月出版 樽本照雄(1948— )是日本大阪经济大学人类科学部教授,长年专攻晚清小说研究。他编纂的《新编增补清末民初小说目录》和撰写的《清末小说研究集稿》,前些年都已译成汉语在中国出版。最近在商务印书馆出版的这本《林纾冤案事件簿》,集中了他对中国近现代文学史上既深具影响又久遭污名的“林译小说”进行细密考证和坚决辩诬的9篇系列论文成果。 诚如作者在书中所概括的那样,林纾(1852-1924)在清末民初的翻译界,是“压倒其他翻译者而屹立的一个存在”。他31岁考中举人,却未出仕,后感于甲午战争惨败,开始赞和新政,并致力译事。通过与精通外语者合作,由对方口译,自己用文言同步记述并加以润色的方式,林纾从1899年也即47岁起,至去世后一年的1925年,前后26年间,共完成并出版了213部译作,其中146部出版在1971年文学革命发生之前,之后出版了67部。与林纾配合的外语口译者,主要是精通英语或法语的人士。俄、德、日等其他语种的原著作品,多经英译本转译。 论译著的出版数量之多和社会影响之广,林纾可谓一时代的超人。包括发起文学革命的一辈人,大都有从林译小说的阅读中,获得对于外国文学的最初感受和最初认知的亲身经历。但或许正因此,在吹响文学革命号角的1917年当年的5月,胡适以通信的形式,在3卷3号的《新青年》上公开表示了对于林纾新作《论古文之不当(林文原题为“宜”字)废》大失所望和颇为不满之意。基于这一前奏,1918年3月《新青年》4卷3号上刊出钱玄同托名读者“王敬轩”的来信和刘半农相应的回信时,在“王敬轩”的信里和刘半农对它的反驳中,一正一反,合力作用,林纾被派定成了文学革命的反对者所大力尊奉的“当代文豪”。后来不断放大且广为流传的“林译小说”的几大“罪状”,也正是从刘半农的驳论中被首次提出:所译原作选择不当、没有价值,译文多有删改、错误太多,不辨体裁,把莎士比亚的剧本改译成小说。 而据樽本先生考证,所谓林纾把莎士比亚的剧作译成小说的问题,真相是林纾所译的底本并非莎剧原著,而是查理斯·兰姆和玛丽·兰姆姐弟所改写的小说体《莎士比亚故事集》和奎勒·库奇改写的小说版《莎士比亚的历史故事》。类似的情况,也见于林译小说中的易卜生的剧本、斯宾塞的长诗和塞万提斯的《堂吉诃德》(林译名《魔侠传》)。比照这些底本,可以发现,所谓林译小说对原著的漏译和删改,其实恰好是忠实于它所依托的底本的。如果说有错的话,只是在译本上不该只注原著者,而隐去真实底本的信息。 至于林纾1919年3月先后两次发表致蔡元培的公开信,陈述大学教育应当维护孔孟之道和古文传统的主张,并对集结在北大的新文化阵营进行责难,樽本先生依照对双方信件来往的文本所作的通盘细读和周边人事背景的梳理,也特别做了辨析。他认为林纾起初的态度重在陈情说理,表达忧思。但随后的情势,使这样的表达渐趋激化,最终卷入新旧两派文化力量交锋的前沿,而被转义和利用。比如林信中的“引车卖浆之徒”一语,经过刻意的以讹传讹和辗转传言,竟被认定为对蔡元培父亲职业的影射讥讽,而实际上蔡元培父亲是钱庄总管,并不是引车卖浆的小生意人。 《林纾冤案事件簿》是一本厚实的书,460多页处处都是摆证据的考辩,没有多少大道理的阐发。单看行文细节不免觉得琐碎,但阖书统观,一股面对中国文学的苍茫历史来路而尽力求真的执著热情,满满地充溢纸表,不能不令我们肃然起敬。