在新中国70年文艺发展的历程中,工业题材作品一直是文艺创作中重要的领域,诞生了一大批脍炙人口的优秀作品,也塑造了众多深入人心的工人形象。根据2018年中华全国总工会发布的第八次全国职工队伍状况调查报告显示, 全国职工总数已达3.91亿人,比2012年的3.5亿人增长了11.8%。其中,为数众多的产业工人、科技工作者长期奋战在生产和工作第一线,参与新技术、新设备、新工艺的推广应用,推动工业结构优化升级,是国家建设的中坚力量。面对如此庞大的建设者群体,书写工业题材、塑造新时代的工人形象,理应成为文艺创作的主流。在“五一”国际劳动节来临之际,本报邀请电影、电视剧、话剧领域的创作者、研究者共同回眸新中国成立70年来工业题材创作、工人形象塑造的发展过程,探讨工业题材创作的问题与趋势。大家表示,写好新时代的工业题材作品、塑造新时代工人的艺术形象是广大文艺工作者义不容辞的责任。

“新中国的第一部故事片《桥》,就是一部工业题材电影,塑造了全新的工人阶级形象。”中国艺术研究院研究员赵小青说,“这部电影的诞生,是历史的必然。” 1945年8月15日,日本投降后,中共地下党全盘接收了伪“满映”,于同年10月1日成立“东北电影公司”。当时东影的领导干部和创作人员大多来自延安,有的还曾是上海左翼电影运动的重要人物,经过延安文艺座谈会的洗礼后,大家创作思路很统一,就是在共产党领导下的电影阵地,把真正创造历史的工农兵搬到银幕上去。《桥》就在这样的历史使命下开始了创作。影片表现的是东北解放战争时期,某铁路工人支援解放战争,克服重重困难,忘我劳动,终于抢修出被战争毁坏的大桥,恢复了交通。拍摄过程虽艰辛,但大家都为能参加新中国电影创作而激动喜悦。该片于1949年5月1日制作完成,向“五一”国际劳动节奉献了一份厚礼。赵小青谈到:“《桥》表现了工人阶级拥护共产党、战胜困难支援解放战争的热忱,歌颂了他们崭新的劳动态度和巨大的创造力。这是中国电影史上第一次塑造的积极、正大、光明的具有主人翁意识的工人阶级形象。”

在赵小青看来,“嘉许式”甚至“讴歌型”人物塑造在新中国各阶段工业题材的创作中一直是主流。但随着中国优化工业结构、整顿企业措施,出现工矿企业关停并转情况,也随之出现了下岗待业工人,表现这批人的艺术作品也随之出现,像电影《钢的琴》,在导演关切的目光下,这些为新中国工业建设作出过贡献的工人在遭遇改革阵痛时的表现,是不屈不挠,是生存智慧和豁达乐观,他们身上所固有的,还是工人阶级的本色。除了《钢的琴》,赵小青认为,新世纪以来,更多的作品在塑造工人形象时,依然恪守嘉许讴歌模式,如电影《金牌工人》以2004年感动中国人物青岛港桥吊队长许振超为原型,一个没有专业文凭的人,创造了令同行瞠目、世界震惊的“振超效率”。该片艺术地歌颂了一代中国工人锐意拼搏、无私奉献、敢于创新的时代风采。电影《铁胆雄心》以吉利汽车老总李书福为原型,表现中国汽车人为民族汽车工业的发展砥砺前行的铁胆雄心。“工业题材影视创作就应该表现中国工人阶级为祖国繁荣富强,顶天立地当仁不让的主人翁姿态。这是中国工人阶级在中国社会一直以来发挥的实际作用,也是国家赋予他们的职责。”赵小青说。

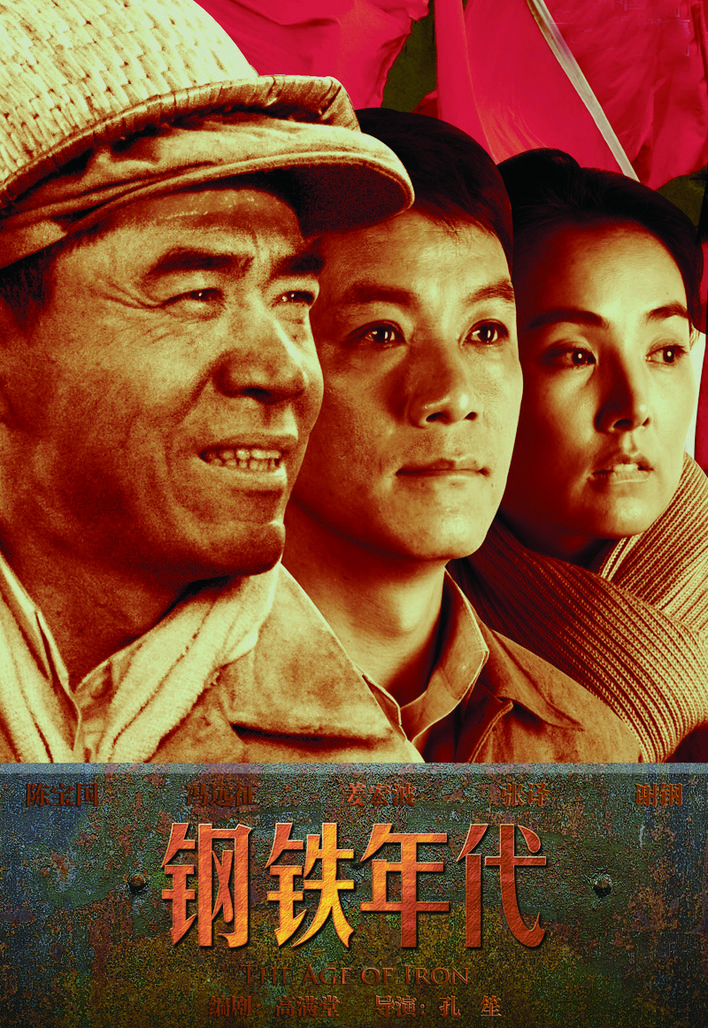

谈到电视剧领域的工业题材创作,中央戏剧学院教授路海波说,以东北老工业基地振兴为时代背景、折射出东北老国企在新时代的振兴与崛起的电视剧《漂亮的事》,聚焦上世纪50年代北方钢厂锻轧车间工匠人生轨迹的电视剧《大工匠》,还原新时期鞍钢建设发展的电视剧《钢铁年代》等工业题材作品,曾感动了一大批观众。路海波认为,工人阶级在改革的过程中,一部分人成功转型了,另一部分人却下岗了。文艺作品应该多反映这些人的喜怒哀乐,让工人阶级通过工业题材影视作品拥有明确的存在感,这也是影视工作者的社会责任与担当。

路海波表示,现在的电视剧反映都市白领的居多,反映工业生活、塑造工人形象的作品还是太少。出现这种情况,与市场导向比较强势有关。“电视剧市场竞争激烈,传统播出平台广告减少,市场更加看重流量、粉丝等,这样一来,我们对于工业题材影视作品的关注度更少了。”在路海波看来,观众的收视习惯和审美取向是需要培养的。电视剧创作者不能因为某一部作品的热播盲目跟风,从而忽略了其他题材的重要价值。另外,社会的主体形象应该是普通老百姓,应该是工农兵学商等各行各业的普通人。“今年是新中国成立70周年,我们不能忘本,国家的繁荣昌盛离不开工人农民的辛劳与付出,电视剧创作者不能只强调娱乐,一部优秀的电视剧作品应当做到艺术精湛、思想精深、制作精良,努力反映普通人的真善美。百姓心里有杆秤,优秀的工业题材作品不仅有口碑,也会有市场。”

2018年,内蒙古自治区话剧院出品的话剧《大国工匠》晋京演出。该剧以新中国成立以来五次大阅兵为时代经纬,将三代兵工人的理想、亲情、友情、爱情融入历史洪流,描述大国工匠们的人生轨迹,回叙记录了军工技术科研人员作出的努力和牺牲,并通过塑造兵器制造军工人的群体形象,完成了关于社会进步、国家富强、历史变迁的宏大叙事。该剧上演后,不仅得到了观众和评论界的好评,也展示了工业题材话剧的时代价值和精神力量。“久违了,舞台上的工人形象”,这是一位观众在微博上的留言。谈及该剧的创作过程,编剧林蔚然表示,生活是文艺创作的源头活水,创作者只有深入生活、扎根基层,带着真诚、热情、思考,才能写出观众满意的作品。

“《大国工匠》的题材和人物原型均来自我在内蒙古包头一机厂的生活和采访。”林蔚然说,“这一群体是中国兵工产业功勋卓著的代表。从他们的身上,能看到理想主义在熊熊燃烧、烛照后代。通过参观包头一机厂的兵工博物馆,在厂区里采风,到工人家中采访不同年龄层的兵工人,尤其是对‘独手焊侠’卢仁峰的深入采访,都为我后期进行编剧创作打下了坚实的基础。”在塑造人物时,林蔚然表示,她又重新翻看了过去写工业题材的戏剧作品,在总结创作得失的基础上,她选择回到人物本身,从实实在在的生活入手,写人物的情感,写人物的个性。“我希望舞台上呈现出有血有肉的真实的人物群像,把三代不同类型的兵工人有代表性地展现出来。比如新老优秀工人代表形象陈之培、李泉兴;中年知识分子代表形象郑浩天、余香凝、陈启生;现代青年大学生代表王西及民营企业代表彭海洋等。”在林蔚然看来,“从生活中孕育出的工人形象,与从书斋里凝思苦想编造出的工人形象是截然不同的,前者带着人性的温度和生活的色彩,融入的是创作者的真情与实感。”