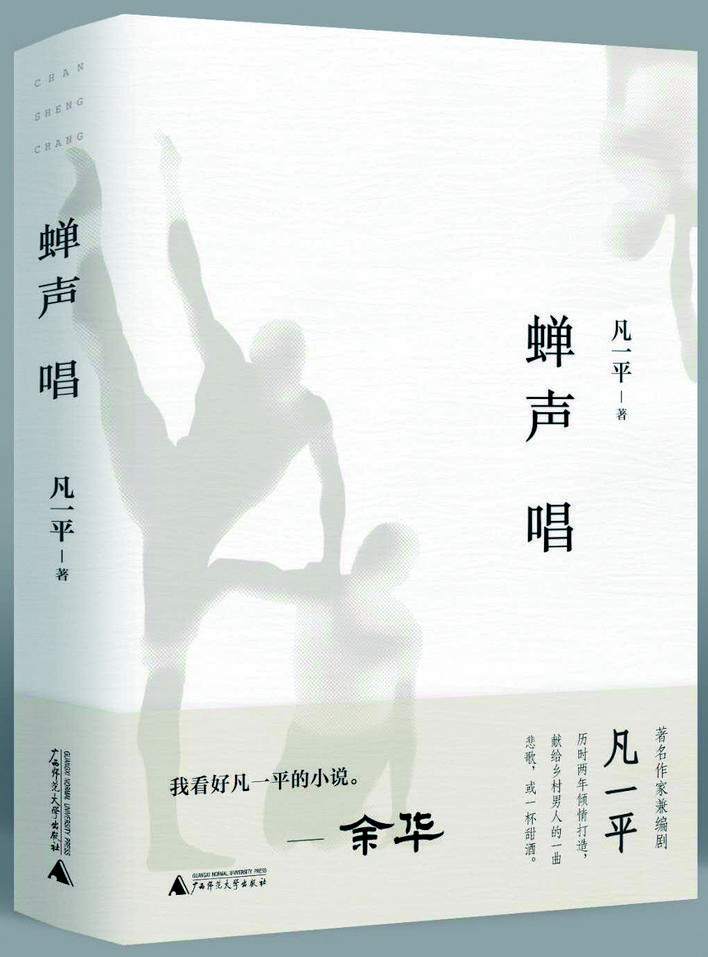

《蝉声唱》完成了。这部我跨时两年创作的长篇小说,在秋风萧瑟中完成,像一台揪心的戏剧终于落下帷幕。

《蝉声唱》写了这样一个故事:30多年前,两名男婴在产房被抱错,一个生活在富裕的精英家庭,一个在普通家庭中浑噩度日。30多年后真相被发现,转瞬间,两人身份互换,遭遇权力、欲望、情义的考验。然而,调换了身份,却无法调换命运。

《蝉声唱》是献给上岭村的男人的,是献给上岭村男人的一曲悲歌,或一杯甜酒。虽然故事里没有我的父亲,甚至真实的上岭村的男人也没有出现在故事里——唯一以真名实姓出现在故事里的樊家宁,他的故事大半是虚构的。

《蝉声唱》写作的初衷、动机或灵感和樊家宁有关,或者说就来自于他。我把他单独构思了很久,迟迟没有开始写。我觉得光写他一个人还不够,或者说光写人的苦难还不够,我还得在小说中倾注足够的温情。

就在2016年,我的叔叔樊宝明去世了。在叔叔去世半年后,父亲的身体忽然衰弱得十分厉害。他像一台不停使用了80多年的机器,已经无法正常地生活。开始还能拄着拐杖走一走,很快拐杖也不起作用了,只能躺在床上或坐在轮椅上。然后是部分失忆和意识模糊,常常把看望他的这人误认为那人。但是父亲对上岭的记忆却非常清楚,一提起上岭的人,许多人四五十年都没再见过面,他却还记得,并说出他们的往事。

父亲卧床不起后的2017年夏天,我开始创作这部小说。生命的无常和时间的流逝,让我有了紧迫感。最主要的是,我的构思成熟了,就像井里已经蓄满了水或油,我要让它流出来或喷出来。

在我写作的过程中,父亲的病情日益严重,频频住院。等他病情稍微稳定,我再把他接出来,居家照顾。

在父亲生命接近尾声的时光,姐姐时常从防城港过来,悉心照顾他。我在美国的哥哥、嫂子和侄子也轮流回来看望他。我们兄姐弟三人自小因为分散读书、工作,聚少离多,因为照顾和看望父亲,居然成为我们共同在一起时间最长、也更亲密的日子。有了哥姐的照顾和关怀,使我的写作得以断断续续地进行。

我的这部小说,父亲几乎是全程的见证者。事实上初稿完成的时候,他还活着。可是我还要改,改了还要再改。父亲没有等我改完这部小说就走了。他走时像是很安详,或许因为他和所有的子女都见了最后一面的缘故,也或许是因为医院给他使用了镇定的药。谁知道他有没有痛苦呢?父亲一生都是坚强和达观的人,即使大半辈子都是病魔缠身,但我从没听他喊过痛。这个上岭村的男人,是上岭村最伟大的男人。

失去父亲的悲伤,仍淤积在我的心房。他的骨灰至今仍寄存在青龙岗。在他未入土为安之前,我的哀思也无处安放。他的魂灵或许已到达天堂,或许还在我身边。怎样都可以,总之父亲在我心中是永久的存在。如今我越是看不见他,他的音容在我心目中却愈加清晰。

因为有我父亲、叔叔、樊家宁这样上岭村的男人,才有了我的《蝉声唱》。