我是带着极大的质疑和忐忑,展开阅读的。

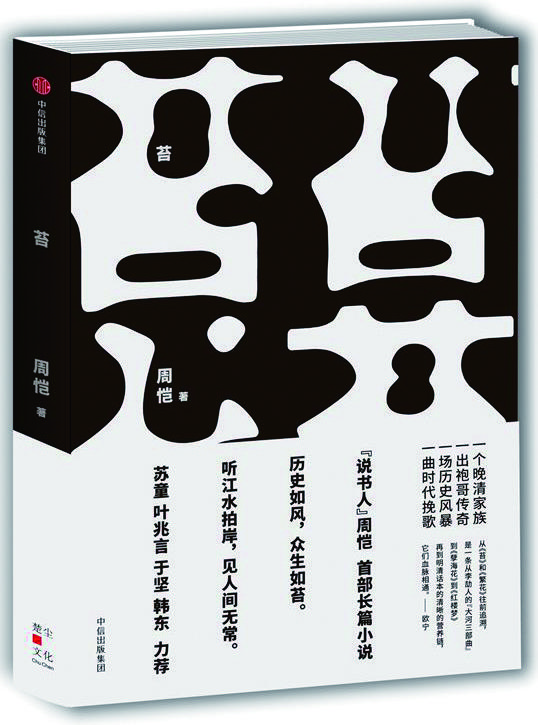

宏大历史、家族叙事、命运浮沉,都是老生常谈的文学主题了,“一度被看成阻碍新型文学前进的最大敌人”。青年作家还需要这样的写作吗?他们还能写出新意吗?我怕套路化的写作,拾前人牙慧的因袭,烦透了惯常的桥段。还有腰封上的文学史定位,是否过誉了呢?

带着疑问,我翻开了小说。楔子还未读完,我审视的眼光便从刘基业这个人物的出现开始削弱。这令我欣喜。不知不觉,我被吸引住了。“生动鲜活”这样的形容,不足以表达我的阅读兴奋。我感受到那些带着四川方言的对话,蹦蹦跳跳地出来,是带着表情的语气,连着情绪的调调。我逐渐被人物语言裹挟着进入了,化身为普通读者。

小说写的是晚清年间,正值千年未有之变局,四川嘉定有一李氏家族,开福记丝号维持家业。家长李普福膝下无子,听闻桑户刘基业初得一对双胞胎,便雇刘做管家,并收养一子,更名李世景;另一子刘太清,由他生母刘谭氏继续抚养。两兄弟自此走上迥途,最终却在革命道路上重逢。伴随其间,李普福及其姨太子嗣、邻友同盟的命运图卷铺展开来,故事支脉渐次流淌,人物纷至沓来,他们如滚滚浪涛中的泥沙,或被冲到荒地暗角,或继续奔流前行,又不断有新的支流汇入。那些被命运遗落的沙粒,疯了,丢了,死了,一个一个,众生陨落。小说的结局如一场大戏落幕,但“尺余大剪”剪不断故事,世道依然在变,未来的日子将如何,无人知晓。

“月亮淌着水,打湿了云。”这是整个故事最安静的时刻,刘基业躺在河里,臆想着幺姨太的身体,哪怕它是不伦的,但那份简单纯粹,让人讨厌不起来。同他一样简简单单的人们,都只因世道变了,便也跟着随波逐流。今天是人,明天是鬼都不晓得。李普福作为有责任感的乡绅,如风中之烛仍苦撑家业,到头来又落得怎样下场?这条命运长途上,谁也不能平平顺顺过一生,待百花具残,曲终人散,只留下一片烟波与黄昏。人生久长,似若江河,看芸芸众生,零零落落。作者悲悯着不可测、不可逆的命运之力,那些如苔丝般脆弱的命运,无力而苍凉。

《苔》不是一部前卫的写作,没有用所谓超现实、后现代等手法,而是用自己最熟悉的方式书写不熟悉的主题。周恺曾谈到过本书的创作缘起,称方言文学与地方基因,其实只是一个套子,他真正要写的是革命内核。故事的开端便是国势渐变,革命浪潮渐涌。革命萌芽者渐起,却也是懵懵懂懂的,“咋个变,不晓得,变成啥样子,也不晓得”;置身事外的看客们“见惯不怪,莫说有叛匪举事不成,即便真真将皇帝佬儿赶下了位,隔个三两天,怕还是茶儿照喝,烟儿照吃,娼妓照嫖”;待真正的暴力革命发生在眼前,亲历者们又是“一边避让,一边回头瞅”,“舍不得错过这难逢的一幕”。有多少人真正知道革命为何物?刘太清因误判局势葬身火海;李世景想抛下一切带九岁红私奔。革命和女人哪个更重要?家国存亡还是个人情爱?革命理想里掺杂着多少私人的爱恨仇怨?无论在金钱和行动上,李世景都参与了革命,但他自始至终都不是一个真正的革命者。他支持的究竟是革命事业还是挚友情谊?革命的推动力究竟从何而来?如此种种,无不呈现着革命中裹挟的鲁莽与荒唐成分。周恺透过人物的行止和命运,反思革命的意义,留下许多流淌在文本之外的发问。

革命内核之外,便是周恺设计的“方言文学与地方基因”的套子。多年的蜀地生长,滋养了周恺得天独厚的方言系统,积淀了丰沃的地域文化资源。他以丰富的想象力和独特的话语系统,将历史观与革命观镶嵌其中。读来血肉丰满,丝丝入扣,有滋有味。在我看来,这是聪明的写作。在他的笔下,丰赡的蜀地生活得以极致地还原:民俗野趣、迷信传说、集会丧葬、蚕丝烟叶、茶馆酒肆、书院私塾、商贾买办、纤夫石匠、袍哥绑匪、明娼暗妓、烟鬼狎客……琳琅满目,不胜枚举。作者将它们细细敷陈,层层铺垫,营造出如临其境的在场感。这样的写法显得扎扎实实,本本分分,根扎在土壤里。

然而,这个仿佛不惜笔墨的小说家,到了人物身上,对他们的内心情感与命运走向却收敛至极。老迈孱弱的李普福踽踽独行终到何处?长夫人为何诬陷鲁副手和幺姨太,对刘基业究竟暗藏了怎样的情感与秘密?九岁红究竟赎出来没有,怎么突然从良了,她去了哪?李世景亲睹心爱之人因自己参与的革命暗杀炸死街头,如何伤心欲绝?如此种种,我想知道的,他都闭口不谈。他总是写到高潮处便戛然而止,笔头一转,说说别的,兜兜转转,又埋下新的线,再厚积薄发,给人当头一棒。我讨厌他的不着急和不交代,又为这种悬置感和茫茫然而着迷。这感觉勾人心魄,弄得人心时而痒痒的,时而堵塞难耐。这样的牵动感,是我认为长篇小说必备的力量。一块石头落地又抛出新的谜,读者便只能心甘情愿地追随。这正是周恺小说的魅力所在。

《苔》,是一场有写作难度的挑战,一次完成度颇高的文学尝试,展现了周恺不凡的创作实力。它体现着作者回望革命历史的胆志、为家乡地域书写的担当,尽管这使命感也许是不自觉的,但他俨然成为接续传统的后来者,以他的艺术才情,为蜀地文学在中国文学地图上又标记下浓重的一笔,同时也扩宽着青年一代的写作维度。

周恺这一当代文学的新鲜面孔,没有从自己的圈圈写起,慢慢看向远山远水,而是甫一登场便拉开架势,端上一出精彩大戏。看着李世景渐去的背影,我掩卷长思,放下了偏见,同时对周恺生出一种新的期待,比如好奇他会如何写自己,写当下,写周遭。