苇岸,诗人、散文家,原名马建国,1960年1月生于北京昌平北小营村,1999年5月19日因病离世,终年39岁。作品有散文集《大地上的事情》《太阳升起以后》《上帝之子》《最后的浪漫主义者》等。有论者称,“苇岸是一个有独特价值、思想深邃、影响广泛的散文作家,他一生关注大地上的事情,将自然万物融入创作,其风格严谨、克制、谦卑而充满赤子深情”,时至今日,苇岸仍影响着活跃在文坛上的很多作家和诗人。

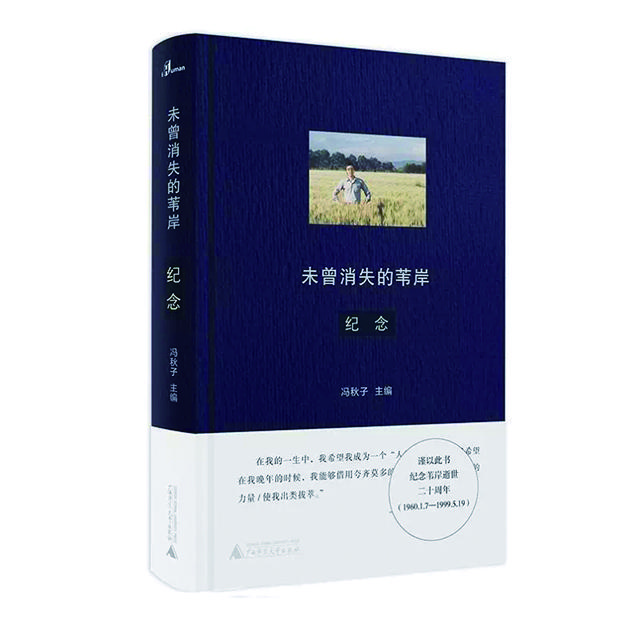

5月19日,适逢苇岸逝世20周年,由作家冯秋子主编、广西师范大学出版社出版的《未曾消失的苇岸——纪念》一书在北京首发,文集共收录纪念文章50余篇。苇岸的亲人、挚友和读者百余人,共同追忆苇岸的一生与创作,缅怀苇岸的真挚与善意。

蔚蓝色天空的黄金

1995年,苇岸和朋友黑大春、兴安一道,编选了后来在文坛影响深远的三卷本文学选本《蔚蓝色天空的黄金》,苇岸是散文卷的编辑,也是全书序言的作者。“蔚蓝色天空的黄金”一名来自俄罗斯诗人安德烈·别雷的同名诗集,通译为“蓝天澄金”,选本译名突出了“蔚蓝”与“黄金”的色彩对比,同时更具空间感。

扑面而来的俄苏文学气息,是苇岸钟爱的文字。苇岸以散文家行世,但在此之前他是一个诗人。诗人、翻译家汪剑钊认为,苇岸的散文创作实际上是将诗歌变换了形式,把诗的思想用散文化的语言表达出来,整体的文字非常简约、准确、生动又充满智性。汪剑钊说,俄苏文学的传统和托尔斯泰的精神遗产在苇岸身上散发光芒,托尔斯泰“勿以暴抗暴”的思想被苇岸所继承,他深信“一种恶的方式不可能清除恶,只有用善、柔的东西才能消解它”。如同苇岸自己所说,在他阅读、写作时,对面的墙上挂着两幅肖像,分别是列夫·托尔斯泰和亨利·戴维·梭罗,“由于他们的著作,我建立了我的信仰”。

在《蔚蓝色天空的黄金》(散文卷)中,收录了苇岸的一篇创作谈,他谈到自己愿意成为一个世界的“观察者”,即阐明世界精神、宣扬新的真理的人。苇岸崇尚古典、质朴、自然的情怀,他对现代社会中的“消遣与放纵”深感不适。苇岸的侄子马跃龙回想起,叔父生前曾说自己是不太适应时代的人,疾病可能是命运的安排,把他留到了90年代,没有进入新的世纪。

“为什么这么多人对苇岸的作品倾注很大热情?因为苇岸是值得的。苇岸不仅仅在人格上具有感染力,他的写作实践也继续鼓励着我们对文学保持信任,保持投入,保持观察、探索的勇气、力量和责任。”《未曾消失的苇岸》一书主编冯秋子是苇岸生前好友,“把早逝的兄弟苇岸的作品最大限度地呈现好,使读者在今天海量的阅读里能够比较出什么样的文学创作是好的,什么样的文学作品和人文努力与这个时代相关,什么样的艺术创造和人往前的行走相向、相映衬,苇岸就是这样一个值得探讨、具有审美价值,促动了社会神经的作家。”

对比苇岸和王小波,兴安很有感触,“他们俩都是90年代离世的北京作家,但是王小波相对热一些,苇岸相对孤寂一些。”在兴安眼中,王小波是一个现实主义者,他对现实充满了批判和斗争,这种批判迎合了这个时代大众喧嚣的心理,而苇岸提倡自然主义色彩的有节制的生活,在充满欲望的现代化社会中不受欢迎。兴安认为,苇岸的写作和为人相一致,他是一个善意的大地书写者和守护者,他活在每个人的心中。

未曾消失的苇岸

“今天既是一个庄严的日子,也应该是一个快乐的日子,很少有人能做到离世20年后还让一群人对他念念不忘,这对苇岸来讲确实是上天的奖赏。”苇岸去世后,作家宁肯常和朋友们谈论起他,在宁肯看来,精神散漫的人往往让人感觉“魂不守舍”,但苇岸给人的感觉是“舍不魂守”,从他的文字中能够清晰地看见一个内心无比安静的人,“仿佛有一种光照到我心里,让我的内心也有神在守候”。

得知自己将要不久于人世,苇岸组织了朋友们一起去草原游玩,回想起那次旅途,作家周晓枫觉得这是“一个特别有勇气的人才能选择的告别方式”。随着时间的沉淀,周晓枫对苇岸的认识不断加深,“我30岁的时候从未想到苇岸会对我一生有非常重要的影响,而现在快50岁了,我确认并深信了这一点。”活动现场,周晓枫的眼眶红了又红,她说,苇岸的创作产量很少,就像一株植物在一个很小的空间里缓慢地努力生长。植物无法狂野地到处奔行,但可以年年生长年年发芽,同样,一个人只要在亲人的记忆里活着就没有真正的死去,一个写作者只要在读者的怀念里活着,他的文字就在安静地开花。“怀念是个最安静的动词,因为持续一生的伤感隐藏在这种安静里。”

1999年5月18日,苇岸逝世的前一天,诗人林莽和作家宁肯去苇岸家中探望。林莽说,当时苇岸躺在床上已经很没有力气,整个人很消瘦,但苇岸郑重地把自己重新校正过的《太阳升起以后》交给他和宁肯,而这也是林莽读得最细的一本散文集。

在追思会现场,林莽无比深情地说,“时光一晃竟已过了20年,苇岸,活在我们心中的好兄弟,你可知道当年一些美好的事物已经消失,包括你热爱的那片青青的麦田。朋友们大多已两鬓染霜,时间无情,你心中的农耕文明与我们相距得更为遥远,人心和世界都在变,这世上的伪装五颜六色令人眩晕,我们常需透过迷雾仰望古老的信念。有一些最质朴的道理如同你那些简洁的文字一样令我们在警醒中无限怀念。当我们回首遥望,那条流经了多少世纪的文学之河正滔滔而来,你已汇入其中令我们欣慰。在质朴、真诚、明亮以及透彻的心灵之路上我同你一样,一直认真地呵护着生命的朗月清风和灵魂之火的小小的本原。苇岸,有时我会翻开你的书页,在那些字里行间我依然能闻到阳光、青草、溪水、麦田和泥土的味道,它们温润沉甜,散发着抚慰身心的光芒。”

唯善意不可征服

当群体把同一种评价用于不同的个体时,显而易见,这些获得了相同称谓的人们具有某种共性,他们身上流淌着同样的情感,接续着来自同一母体的精神血脉。“大地之子”——有人用这样的词语总结苇岸的创作,这并不令人感到意外:每个人从大地上出生,又从大地上入殓,从鲜活的生命到冷静的骨殖,大地是人类的终极命题。但作为一种评价方式,“大地”便从汉语的日常语词中超拔出来,成为我们在浩荡的历史秩序中可以共同确认的历史感。对于苇岸来说,他的文学世界浑然一体,大地意味着什么,天空就意味着什么,太阳就意味着什么,把他所有的文学景观统摄到一个基点,那便是涓涓流淌又博大深邃的善意。

苇岸在世时,和海子、顾城、食指、树才、王家新等诗人有着深厚的友谊,“我伯父那时会突然敲开苇岸先生的家门,一起聊文学。”海子的侄子查锐在追思会现场回忆道,海子去世前5天,还曾专门拜访过苇岸,海子去世后,苇岸非常痛惜,在5年内写过三篇纪念文章,分别是《怀念海子》《海子死了》《诗人是世界之光》,在这些文章中苇岸提到,影响他一生的名著《瓦尔登湖》就是海子推荐给他的。

《瓦尔登湖》是苇岸一生中最重要的精神资源之一,书中有关人与自然的相处方式深刻影响了苇岸的人生选择。在近代以来的伦理价值中,人与世界的关系重心在于处理人与人、人与社会之间的关系,而《瓦尔登湖》《沙乡年鉴》等著作,号召现代人返回“人之为人”的原点,重视人与土地、人与自然的关系,提倡保护大地的多样性、丰富性,对待世间一草一木如同对待自己生命般珍惜爱护。编辑家张守仁说,苇岸敬畏大自然,他对工业文明带来的污染和喧嚣深感痛惜,他热爱的是大地上的普通事物,他书写蜜蜂、蚂蚁、喜鹊、麦子、农田、二十四节气,从字里行间能读出苇岸从容、宁静和缓慢的气质,以及根植心底的善意。

“这是一个需要呼唤善意的时代,一个需要呼唤诚实和赤子之心的时代,在这样一个时代中,苇岸可能会支撑着我们不断地走下去。”高兴明白苇岸和梭罗的内在联系,1998年苇岸的散文《我与梭罗》发表在《世界文学》,这篇文章即源自高兴的约稿。“当时我对苇岸说,以你对梭罗的认识和感情,应该写一篇,他欣然答应。”苇岸特别认真细致,在整整一年之后交稿《我与梭罗》,“现在想到这件事我有些内疚,因为最终发表在杂志上的文章已经和最初有所不同,我们征得他的同意之后删去了一些数据和注释,但是那么多年过去了,回头想想我的做法有失妥当,因为苇岸想以那种更细微的方式来表达他对梭罗的热爱,这种心意我没有帮他达成。”

这种善意更体现在苇岸与朋友的情谊上,诗人、翻译家树才回忆道,苇岸在病中曾联系他,请他翻译法国诗人弗朗西斯·雅姆的《十四种祈祷》,在自己离世的时候念诵。“他告诉我遗体告别时要念《为他人得幸福而祈祷》,在骨灰撒入麦田的时候要念《为同驴子一起上天堂而祈祷》。苇岸对朋友的在乎是我所有朋友中独一无二的,这种友谊最深刻的善意就是对自己在乎的生命的关注,有时候他对我们超出了家人,他把我们看成家人之外的家人,文学的家人。”

评论家鲁太光说,日常的文学史研究往往是做加法,但有时也应该做一点减法,“因为做减法更能衡量一个作家的重量。如果我们把中国的当代文学史减去苇岸或者从当代的散文史减去苇岸,我觉得我们的文学史会变轻,我们的散文史会失重,因为苇岸是不能被称量的,他自己就是一种法度、一种标准、一种度量衡”。

20年过去了,北小营村苇岸家的田地已经不在,鱼尾纹和白发也爬上了当年那群小伙伴的脸庞,但苇岸仍未被大家遗忘,他会永远活在读者的心中,因为疾病可以带走一个人的生命,却带不走人群的记忆,故纸堆和伪道学终究会被时间淘洗,但真诚和爱与世长存,世事轮转不休,唯善意不可征服。