无论在中国还是外国,都有许多女作家,对草木和花事有着特殊的迷恋以及独特的感知与描绘能力。英国女作家弗吉尼亚·伍尔芙曾选中一座据说是15世纪僧侣避难所的老房子作为自己的寓所和工作室,只因为老房子前面有一个花草茂密的花园,传世名作《一间自己的屋子》就是在这个“百草园”里完成的。伍尔芙去世后,她的丈夫、文学评论家李欧纳把她的骨灰埋在花园里的两株根须盘结、枝干交错的榆树下,夫妻俩曾为这两株榆树分别取名“维吉妮亚”和“李欧纳”。另一位天生丽质、偏偏又红颜薄命的英国女作家凯瑟琳·曼斯菲尔德也是植物迷,有一天在花园里散步,看见了一株美丽的棕榈树,她在当天的日记里写道:“我觉得,我是在和一株树恋爱了。”美国女作家、《汤姆叔叔的小屋》的作者斯托夫人,也是一位花草迷,马克·吐温曾是她的“芳邻”,每当写作写累了,吐温就会散步到她的花园里,采摘一大把鲜花带回家,插在客厅的花瓶里。写过《葡萄卷须》和《花事》的法国女作家科莱特更是一位擅写花事的“圣手”,她的经典散文集《花事》写的全是自己所挚爱的花事与花语,如玫瑰、百合、雏菊、勿忘我、郁金香、风信子、罂粟、蜀葵、紫藤等。后人评价说,科莱特的一生就像植物一样“浸透了土地的汁液”,所以她的所有文字“就像人们呼吸那样自然”。

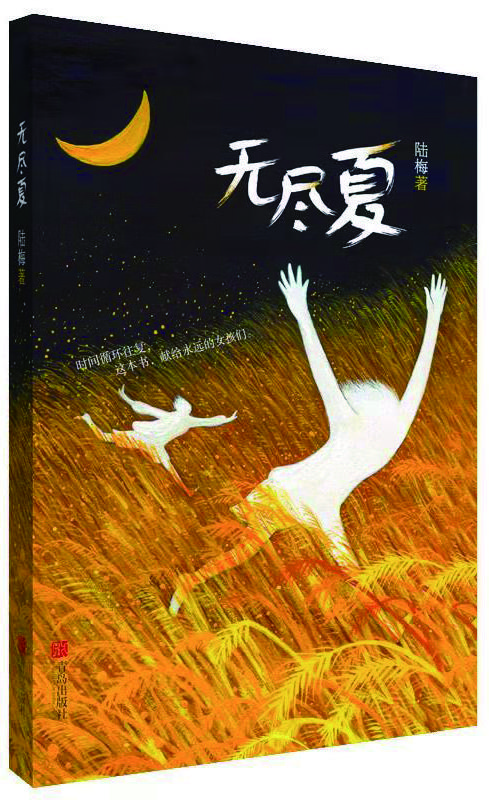

陆梅也是一位超级花草迷。她的小说新作以“无尽夏”命名,我特地查询了一下相关知识:原来,无尽夏是绣球花的一个种类,因花期从晚春到夏秋绵延不断而得名。据说20世纪80年代里,美国一位年轻的苗圃园丁在明尼苏达州圣保罗郊区一个花园里,首次发现了一种能在嫩枝上分化出花芽的绣球花,但当时并未引起人们的注意。直到2003年,人们才引进和培植了这种独特的绣球花,并命名为“无尽夏”。因为它的花色是纯白和淡粉色的,所以又称为“无尽夏新娘”。无尽夏的花语是:希望,忠贞,美满和永恒。

从一朵花、一棵树、一株植物的茎叶里去发现你自己,从日常微物之美去贴近天地自然,去学会安静和内省,去亲近和发现生命中的光和亮。我想,这几乎也是世界上所有杰出的儿童文学的共性。几年前,我去俄罗斯外国文学图书馆访问时,当地一位女作家、俄罗斯国家奖和布克奖获得者玛格丽特·赫姆琳女士带来几种旧物件给我看:一个几十年前的儿童布偶小熊、一瓶属于旧俄罗斯时代的香水、一条同样属于过去年代的旧披肩,还有一个已经洗得有点发白的旧枕套。她用这些散发着往昔年月的童年芬芳和日常生活气息的旧物品,说明了自己的一个文学主张:作家应该尊重和善待自己的祖国与民族的历史。最好的儿童文学往往能从某个年代的看似微不足道的小物件入手,层层生发开去,寻绎出完整的故事和曲折的人物命运。这位女作家认为,透过文学作品里最小的细节描述,可以解读出大时代的特征乃至整个时代和社会风貌。

从微物之美呈现儿童文学的诗与真的大境界,由沉静的草木和纷纭的花事衬托和暗喻着故事里的几位主人公春花秋月般的人生际遇。素处以默,妙机其微,小说《无尽夏》处处花语流转,生气远出,作家把绵密的文思皆托付于无声的花草精神了。所以我觉得,《无尽夏》不仅是一部文心独具的少年哲思小说,也是一部葱茏芬芳的草木之书。

故事的主人公之一、11岁的女孩“老圣恩”和她的作家妈妈,我们在陆梅的前一部小说《像蝴蝶一样自由》里已经熟悉了。在《无尽夏》的这个夏天里,小女孩已经小学毕业。她跟着妈妈来到海边的一座小岛上,租住在位于花园街157号的一个深阔的莫家花园里。她们将在这里度过一个自由而快乐的暑假。妈妈将在这里写她的新书,老圣恩将在这里恣意地漫游,享受她童年时代最后一个曼妙的“无尽夏”。因为过了这个夏天,童年就会远去,她将迈入自己的少年时代。

陆梅的写作,除了在对花草植物的迷恋上,更与伍尔芙、科莱特等女作家有着某种精神联系,她们都属于“智力型”的女作家,她们的灵魂,好像都是同一种料子做成的。想做她们的读者,都需要首先准备好自己的智力,而不仅仅是柔软的心灵与感情。与一些单纯地去讲述故事的传统小说不同,陆梅的小说里总是有一种哲思,注重“诗与真”的探究,喜欢沿着诗人里尔克所指引的方向,向着内心走去。有人曾把这类小说,视为一种足以和学问相媲美的“思想术”,一种作家在文字中进行的“精神冒险”。所以,《无尽夏》仍然不是一部可以轻松阅读的少年小说。莫家花园虽然不大,却也如博尔赫斯笔下的“小径分岔的花园”一样,线索叠加,视角交叉,满纸“机关”与“埋伏”。

如果说,老圣恩和莫莉两个同龄少女的相逢相识与心灵激荡,是整个小说的叙事主线,那么,与这条主线同时展开的,还有几条“潜线索”:一是作为作家的妈妈,对她心目中的文学的反思,以及与正在创作的故事和主人公的剪不断、理还乱的审视与回望,包括她的童年的山冈,她的一生都在守护着那些无名的坟丘的爷爷;二是莫莉的爷爷与会算命的瞎眼老婆婆,还有在莫家花园干活的周姨这一代人曲折的人生遭际与命运纠葛;此外,小说里似乎还有一条潜线索,就是作家对少女莫莉欲说还休的身世故事的寻绎。每个人的故事,与其说是在作家的笔下叠加和交叉着,不如说是被真实的生活和命运之手揉碎了,然后又被重新拼接和重新开始。作家在复原故事的同时,也被迫着要说出生活的真相与命运的重量。

小说里的哲思是冷静和理性的,但是构成每一章的细节和故事却是扎实和丰沛的。你们看,老圣恩的妈妈是那么喜欢站在树下冥想,只要是有树的地方,她就会怔怔地站半天,感觉那深茂浓密的天伞一样的大树里藏着她不可知的神灵,而她自己也恍惚化身成了树的一部分。这与凯瑟琳·曼斯菲尔德觉得自己是“和一株树恋爱了”何其相似,她们的灵魂仿佛是同一种料子做的。也只有这样耽于冥思的作家,才能对自己正在从事的文学创作,做出那样冷静的、大段大段的反思,才能写出这样的小说开头吧:“当你可以清醒地看待自己生命的时候,生命中最美好的时光已经流逝……”

还有老圣恩第一次来到莫莉家,看到她家有着四面书墙的大书房,以及桌上一个大玻璃瓶里插着大朵蓝色绣球花的那种兴奋。接下来,两个好奇而敏感的少女,从各自喜欢的书开始了她们单纯的友谊和心灵的激荡。陆梅在她的故事里,有意“植入”和“闪回”过包括《格子的时光书》《像蝴蝶一样自由》在内的一些小说里的少女形象:米舒欣、小美、沙莎、格子、安妮等“尽是十一二岁的少女,那样活泼泼地向她走来,眼神清澈,笑意盈盈。她确乎感知到了她们,一个一个鲜活美好的生命,她们的长相、发型、癖好……”作家也许是在用这种方式向单纯和好奇的童年致敬,向这些有如莹莹青草般清新而蓬勃的、正在长大的少女致敬。正如在《像蝴蝶一样自由》里老圣恩和安妮的对话一样,在这个海边的暑假里,她又与莫莉惺惺相惜,互相吐露了各自的好奇、爱好、烦恼和惶惑。两个青涩、茁壮而互不设防的生命,好像身上到处都开着洞,以便外面的东西可以进去。女作家也借助两颗心的碰撞与激荡,尽情地表达了自己的童年美学、成长观、文学观和价值观。

莫莉的爷爷、瞎眼老婆婆,还有妈妈正在写的小说里的“另一个爷爷”等形象,在故事里虽然着墨轻重不一,但是读来却能感受到,这些人物在作家的心中和笔下,都是鲜活而完整的,是栩栩如生的。如她写那位老婆婆的一个细节,“手不停地抹泪眼,整个人就跟一棵狂风暴雨击打后的老芭蕉似的”;“老婆婆仙逝后只有一个心愿,就是希望生生世世不离开渔村,她的骨灰就埋在院子里。一院子的绣球花守着她”;还有莫莉和爷爷“夜谈”那一章,祖孙两人的对话,在揭秘主人公的身世故事的同时,几乎也是爷爷给莫莉讲述的一堂冷静的“生命教育课”和“成长课”。

小说里有一首被莫莉视作“爷爷的歌”曾反复出现,或许也可看作陆梅为这本小说选定的主题歌:“我将走自己的路,这是浪漫史的结束。我将走自己的路,爱只是蹒跚的舞步。我将面对未知的一切,我将构筑自己的世界。没有谁比我更明白自己……”正如贯穿在小说始终的默默无声的绣球花,还有诸如阿拉伯婆婆纳、紫茉莉、桔梗、彼岸花、看麦娘……这些花草的生命里原本就蕴含着孤独与永恒,它们也许只愿意向着那少许几只不肯离去的蜜蜂绽放。