2019年5月25日,奉俊昊自编自导的《寄生虫》(2019)摘得第72届戛纳金棕榈奖,成为韩国影史上首部获此殊荣的影片。

《寄生虫》不是奉俊昊初涉编剧的作品。从非严格意义上的处女作《绑架门口狗》(2000)开始,社会学出身的奉俊昊,便在剧本创作上展现出了一种焦虑的洞察力;其后《杀人记忆》(2003)基本确定了他的“作者”基调。无独有偶,新千年前后的韩国电影界涌现了一批“作者导演”。文学素养深厚的李沧东,完成了从小说家到编剧/导演的身份转变,拍出一鸣惊人的《薄荷糖》(1999),与日后印证其持续爆发力的《绿洲》《密阳》《诗》《燃烧》。哲学系毕业的朴赞郁,因为热衷于电影理论与撰写评论,阅读趣味在索福克勒斯、莎士比亚、卡夫卡等作家身上,自编自导了《老男孩》《小姐》等有口皆碑的影片。被誉为“韩国作家电影”第一人的洪尚秀出现在韩国独立制片运动期间,每一部影片的剧本都由自己操刀。

他们有一个共同点,即多少拥有文学功底,可以诠释导演与编剧的双重角色。导演可能不是好编剧,好编剧也不一定能胜任导演一职,但往往有明显作者特色的导演,不仅掌握着现场,也会先在内容上筛选出他的诉求。这一切依托剧本进行。成名前的贾樟柯,在自习室默默地写出了《小武》《站台》。李安在家里写了6年剧本,终于磨出了一名导演的耐心。洪尚秀的剧本可能只有20多页,但不妨碍“洪氏电影”的绝对作者权利。

这是我们同时代的作者导演。往前看,伯格曼、塔可夫斯基、小津安二郎担得起人们对“大师”的敬畏感。他们写剧本,做自己的导演。他们的电影是有灵魂的,因为首先在剧本层面就有一股“狠劲”。他们写的不是剧本,其实是“生命”。伯格曼被称为“电影界的哲学家”,他一直用文字与上帝对话。塔可夫斯基写了电影史上著名的《伊万的童年》《牺牲》《镜子》《乡愁》《安德烈·卢布廖夫》《潜行者》《索拉里斯飞向太空》。《镜子》的旁白,出自塔可夫斯基的父亲阿尔谢尼伊·塔可夫斯基的诗。而在操作层面,小津用谦逊的“榻榻米机位”帮助剧本完成了从文字到视觉的表达。

阿斯特吕克的《摄影机——自来水笔:新先锋派的诞生》(1948),将“摄影机”视为“笔”,将“导演”视为“文学家”,希望界定导演的“作者身份”。“自来水笔理论”为即将到来的法国“新浪潮”埋下了种子。1954年,特吕弗在巴赞主编的《电影手册》发表《法国电影的某种倾向》,明确提出了“作者策略”,又与戈达尔、侯麦、夏布洛尔、里维特等人撰写了“作者电影理论”,认为导演的“个性”是“作者电影”的关键。在时任法国电影资料馆馆长朗格鲁瓦以及巴赞的守护下,这群“电影资料馆的孩子”不仅是活跃的影评人,也扛起了摄影机游走于巴黎的大街小巷,打破了摄影棚拍摄传统,用非职业演员,风格上既写实,又有最大密度的个人想法,那句著名的“重要的不是制作,而是成为电影的制作者”在他们身上得到了应验。在特吕弗他们看来,电影作者其实不分导演或编剧,他们必然是对自己的电影做整体解释的人。

回顾新浪潮遗产,特吕弗等人的“作者电影”是一条线索,“作家电影”是另一条线索。“作者电影”系列中,我们最耳熟能详的是特吕弗与戈达尔,分别编/拍出了《四百击》与《筋疲力尽》。他们一生都是做自己的制作人。戈达尔直到现在还保持着惊人的创造力,交出了《再见语言》《影像之书》等非常具有实验性的影片,只是那个60多年前在戛纳为了朗格鲁瓦与迷影而打架罢工的年轻人,如今不愿意再露脸了,即便是在老朋友瓦尔达的影片《脸庞,村庄》(2017)结尾。戈达尔在自家玻璃上留下了只有他、瓦尔达与去世的丈夫雅克·雷米才懂的一句话,成功地让瓦尔达流泪。对我们而言,新浪潮的大师们,早已是电影史中最浪漫瑰丽的一页,瓦尔达他们经历的却是实在的当下,笔耕不辍,并接受好友接连离世的消息。今年,瓦尔达也离开了。

在这些精力旺盛的“新浪潮”年轻人中,侯麦是一个特别的存在。特吕弗发表《法国电影的某种倾向》时,侯麦正是《电影手册》的编辑,我们却很难从他身上找到与新浪潮重合的影子。侯麦与新浪潮其他旗手一样擅长自编自导,不同的是他是当中最耐心的一位,尤其着迷于探索人类的情感肌理。侯麦的电影知性而细腻,他的男孩女孩们也是一群优雅、脆弱或摇摆的人,这一切得益于他的文学素养,在拍片前他曾是一位文学教师与影评人。实际上,一贯低调的性格使侯麦与时代氛围保持着距离,期间他只拍摄了《狮子星座》(1959),他的成名期开始于新浪潮结束之后。“六个道德故事”、“四季系列”成就了侯麦。“六个道德故事”第一部《在莫德家的一夜》(1969)改编自他创作的小说《道德故事》,此时他已经49岁,而特吕弗拍出那部声名大噪的处女作《四百击》时才27岁。

如果侯麦不是编剧与导演,“侯麦风格”也不可能形成。他是自己影片的惟一编剧,因此剧本能不受外界因素的影响,最大限度地忠于表达,拍片风格上也保持了一贯的质朴、简洁与优美。男女情感是他永恒的主题,不同影片之间常常能产生“互文”,脉络清晰——侯麦永远不会是制片厂时代的导演。

“作者策略”到了安德鲁·萨里斯这里,被定义为“作者论”,其中一条是导演需要有鲜明的个人风格。新浪潮之后,走得很远的导演依然是这样一批人。基耶斯洛夫斯基与安哲罗普洛斯,两位已经离开的欧洲电影大师,影片主题永远充满着“认同的焦虑”。基耶斯洛夫斯基成长于动荡的波兰,在“第二故乡”法国找到归属感,编导了《维罗妮卡的双重生命》等影片,突出了中景、大全景的镜头层次。基耶斯洛夫斯基用不断向内走的方式提问,两位“维罗妮卡”是这个世界上可感的陌生人,却注定难以相识。安哲罗普洛斯与基耶斯洛夫斯基有相似的动荡成长经历,不过亲历二战与希腊战争的他,在法国求学过程中因为意见不合而返回希腊,靠撰写影评与拍片生活,创作了脍炙人口的《哭泣的草原》《雾中风景》《塞瑟岛之旅》等影片。安哲罗普洛斯创作的终点是“流失感”,与基耶斯洛夫斯基一样是个悲观的人,只是他的“流失感”更明确,用从容缓慢的镜头语言讲述自己是一个没有故乡的人,“为何我不认得自己,在这个讲述自己语言的地方,却感觉不到信心……”(《永恒与一日》)。

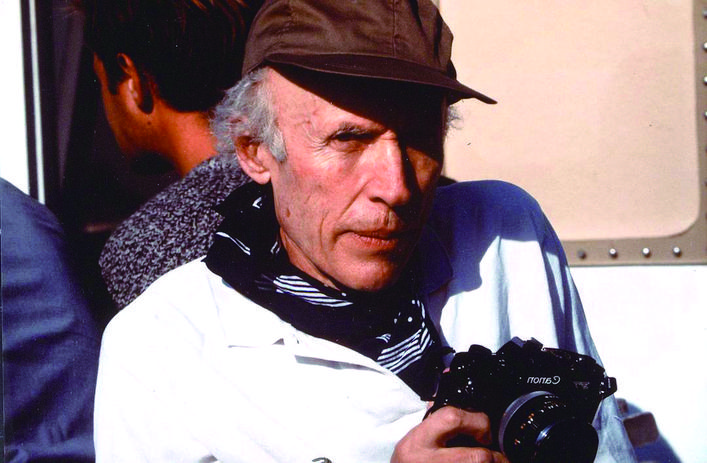

欧洲导演大多有深厚的文学/哲学传统。达内兄弟编导了《罗赛塔》《一诺千金》《两天一夜》,弟弟吕克·达内的电影手记中曾出现西蒙娜·薇依、列维纳斯、荷尔德林、雅斯贝尔斯、黑格尔、陀思妥耶夫斯基……哈内克最初以写小说与评论出道,罗伯特·穆齐尔的长篇小说《没有个性的人》是他的最爱之一。“新德国四杰”的文德斯,也是法国“电影资料馆的孩子”,学过绘画,写过影评,最喜欢的作家是萨特,拍了《公路之王》《德州巴黎》《柏林苍穹下》《咫尺天涯》《地球之盐》。他的主人公一直在路上,是离群索居的人。几十年后,文德斯来到中国,和影迷分享创作背后的故事,而那些年,台下的大多数观众还没出生。

最令人难忘的是匈牙利导演贝拉·塔尔。就个人而言,贝拉·塔尔是当下最伟大的导演,没有之一。他是天才。在贝拉·塔尔的黑白影像世界,推动情节发展的不是台词,而是迟缓的、沉默的行动。所有行动凝聚在严格控制的长镜头里。《都灵之马》全片150分钟,28个近乎凝滞的长镜头,散落在一对父女与一匹马的生活中。

1889年,尼采在都灵街头看到一匹被虐待的马,跑上前抱着它痛哭。回去后尼采就疯了。10年后,尼采死了,那是1900年的新世纪。100多年后,贝拉·塔尔用影像去理解尼采。《都灵之马》开头用独白交代了尼采的发疯,随后第一个镜头出现,是马的近景,在末日般的黑白土地上艰难前行。上帝创世纪用了7天,贝拉·塔尔在第六天放弃了希望。父女的家在寸草不生的荒野中,天地间只有一棵孤零零的树。这是一片没有可能的土地。父女每日重复单调的动作——吃土豆、喂马、脱衣,在粗粝的狂风中寻找出处,马背上是他们为数不多的所有行李,却悻悻地原路返回。第六天,影片内的世界结束了,死亡即将到来。

贝拉·塔尔达到了编导合一的最好状态。首先,在剧本层面,《诅咒》《撒旦探戈》《鲸鱼马戏团》《都灵之马》属于一流剧本。贝拉·塔尔写的不是景观,而是“土地”,关乎人、历史的尊严与哲学上的“乡愁”。正直、苦闷、无望与庄严笼罩着他笔下的匈牙利。一个好莱坞职业编剧很难感同身受如此厚重的呼吸,也很少有编剧敢这么写,除非编剧一开始就认定剧本能怎么拍——就像拍450分钟时长的《撒旦探戈》。贝拉·塔尔用思想代替叙事,剧本极少有戏剧冲突,如果说《鲸鱼马戏团》中“暴徒袭击养老院”段落是为数不多的强情节,有意思的是,它全程是沉默的,没有让出暴力者应有的话语空间。真正显示贝拉·塔尔功力的是这样一幕:凶狠的暴徒掀开浴缸帘子,伫在原地,然后沉默地离开了养老院——因为他看到一个手无寸铁、瘦骨嶙峋的老人,全裸地站在浴缸上,惊恐、无助,像是等待生命终结的宣判。这根本不是动作戏了,而是一个艺术家创作的最高境界。

其次,在拍摄层面,没有人比贝拉·塔尔本人更明白自己剧本的诉求在哪,他的拍摄接续了文字的生命。《诅咒》中的横移长镜头,掠过这些沉默的人们的脸,如果用特写-蒙太奇表现,虽然会放大镜头情绪,但缺少全员失业的紧张感。《都灵之马》中逃离故乡的段落,放在剧本里寥寥数言,拍摄时极其考验叙事之外的层次,而我们看到,贝拉·塔尔用一个3分35秒、几乎静止的长镜头,拍出了人的终极困境。高度一致的“编剧-导演”思维与哲学素养,使贝拉·塔尔成为了大师。

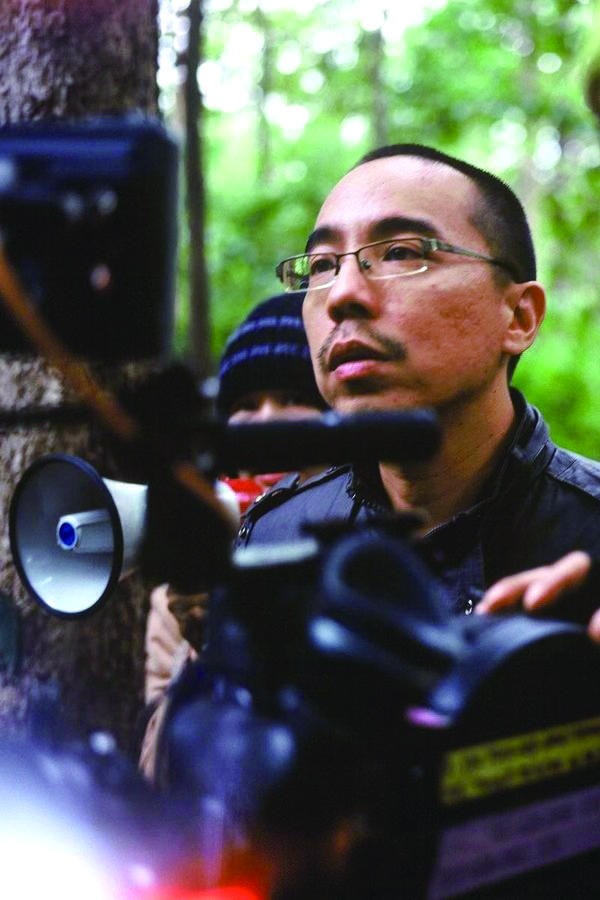

阿彼察邦的编导思维也非常密集。他的影片淡化叙事,打破时空界限,“轮回转世”、“万物有灵”在阿彼察邦这里是日常经验,不是外来者猎奇的素材。相较而言,另一位“金棕榈”奖得主是枝裕和的影片偏向叙事/社会事件,他与李沧东一样,都将侯孝贤视为电影的“引路人”。而在不拘一格的美国电影界,有抖知识分子幽默的伍迪·艾伦,风格荒诞暴力的昆汀,“黑色”自成一派、无法被粗暴定义为“新好莱坞电影”的科恩兄弟……每一位都有非常明显的作者标志。

20世纪60年代,日本电影界与小津安二郎之间出现了奇异的分歧。当黑泽明(《罗生门》)、沟口健二(《雨夜物语》)接连在国际电影节上斩获大奖,只拍恬淡的日本风味的小津开始受到质疑,尤其以昔日徒弟、在小津剧组担任第五副导的今村昌平为甚。今村昌平无法理解小津电影中的中产阶级趣味,在他看来,生活不是小津电影中“岁月静好”的姿态,于是他编导了《诸神的欲望》《楢山节考》《鳗鱼》《赤桥下的暖流》等影片,影片里的人有血有肉,弥漫着大胆粗糙的情欲。如今再看,风格不存在高下,反对小津也不是一种时髦,背后呈现的还是创作者的态度之别。文德斯不远万里《寻找小津》,是枝裕和将侯孝贤称为“父亲”,诸多导演因为《寻找伯格曼》而颤动,冯提尔的爱恨交加是一种珍贵的迷影品质……既然如此,这些有趣的人,我们都可以称他们是“作者导演”。