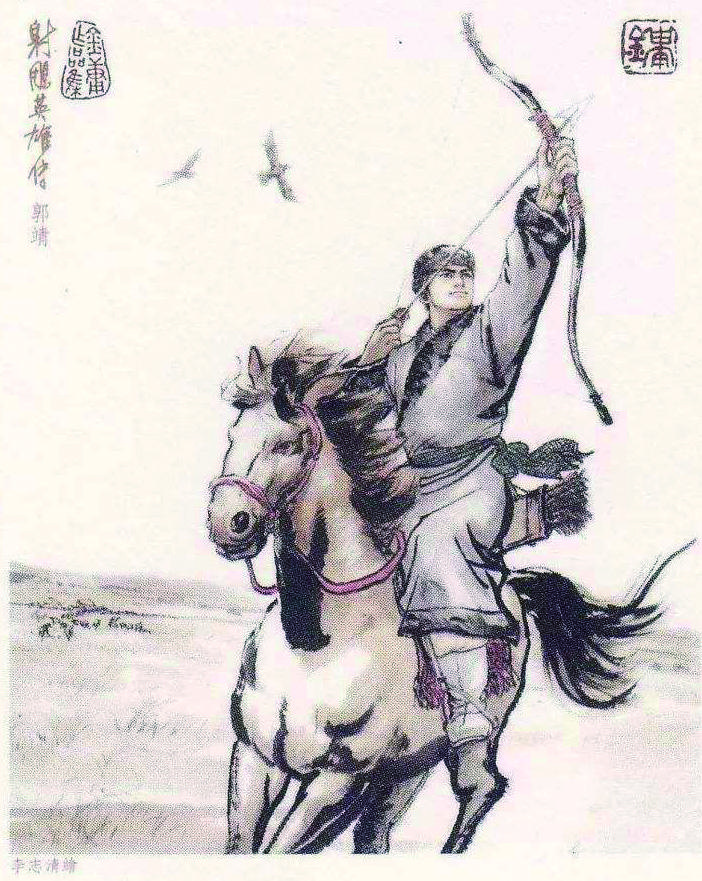

金庸出生在遍地长衫的年代,逝于网红遍地的今天。在他年轻之时,提起笔来写个武侠小说不算先进,毕竟早都有着《荒江女侠》这些前人“巨著”了;当他老了,作为一个写武侠小说的也不算落后,毕竟电视剧年年翻拍,“90后”甚至“00后”们还很清楚郭靖是金牛座而陈家洛则是巨蟹。他的这一生,真正把用一支笔能够达得到的荣耀都揽尽了,他的读者实在太多,便会产生一系列的效应,进而影响社会的进程、民众的修养乃至时代的思潮。

2018年10月30日,金庸离我们而去。可他把这15大本武侠小说留给了我们,它们实在是好看,再津津有味读一个世纪也没有问题。近日我又手捧这些作品重新阅读,竟发现金庸的武侠世界绝非从前所想象的那么简单。时间也许带来遗忘,重读让思考蔓延。当我们跳出“武侠”这个圈儿,会猛然生出一些疑窦:什么是轻功?什么又是内功?这些过去视为理所当然、毫无问题的设定,如今突然问起来,也许会发现,自己从未想过这个问题。

在我看来,用现代科学的方式解读,所谓轻功,就是把人变成内置动力的自载飞行器,最高离地高度不超过三四层楼,平移速度不超过小汽车的中速。而内力应该就是人体内部自发电功能。翻开《倚天屠龙记》的一段:

“突然之间,赵敏抓起张无忌的手来,提到口边,在他手背上狠狠的咬了一口。张无忌手背登时鲜血迸流,体内九阳神功自然而然生出抵御之力,一弹之下,将赵敏的嘴角都震破了,也流出血来。”

练成九阳神功以后的张无忌,堪称一根举世无双的大电棍了。再比如《倚天屠龙记》中的屠龙宝刀,从一出场就被各路高手抢来抢去,一首江湖上广为流传的歌谣就说明了此刀特别厉害:

武林至尊,宝刀屠龙,号令天下,莫敢不从。倚天不出,谁与争锋。

它“非金非铁,不知是何物所制”,然而它的重量和体积的比例,远远高于一般金属。当初武当派俞岱岩救了身负重伤的海东青,背着他时觉得他身材很瘦小,却有200多斤重。后来海东青把屠龙刀放地上,俞岱岩又去提他,却发现只有80多斤重,所以这把刀“竟有100多斤重”。以及,俞岱岩曾经在一个古庙中,看见一具诡异的尸体——

“提起他身子仔细看时,见他背上长长一条大伤口,伸手到伤口中一探,着手冰凉,掏出一把刀来……”

这段说明了这把刀并没有电视剧中表现得那么大,同时还说明了它的导热率特别低,远远低于一般金属。金属的导热率较高,而屠龙刀在人的身体中呆了这么久,温度却还远远低于环境温度,说明其构成材料为热的不良导体。

不止一次,有人用各种大鼎猛火锤炼屠龙刀,但是对此刀而言,绝没有被热能改变丝毫性状,可见它的材料真的有些特殊。同时,它“削铁锤如切豆腐,连叮当之声也听不到半点……”当代工业社会中,切割铁块有几种方式:车床、电弧气刨、等离子弧切割,这些噪音都很大。而屠龙刀切割铁锤属于冷切割,完全是凭致密的内部结构达到的硬度来切割金属。

所以,在人类现有的科学技术条件下,在已知的天然以及合成材料中,大概很难找到一项满足如上特性的材料,用以锻造屠龙宝刀。金庸武侠世界中的屠龙宝刀是什么,大概只有他老人家知道,事实也只有他知道。毕竟,是他为读者们构建了偌大的武侠世界。

《倚天屠龙记》当中的材料问题,不仅这一项。比如昆仑三圣随手拾起一块尖角石子,就在少林寺的青石板上划下了一个棋盘,纵一道,横一道,一共19道,“每一道线都是深入石板半寸有余”。很明显这比拼的不是内力,而是石头的硬度。就算三圣的手堪比电钻,也要有足够硬度的钻头才能完成这工程。而一块石头能否划破另一块石头,主要看莫氏硬度。三圣从地上随手捡起来的,可能是一块钻石。钻石,碳的同素异形体,莫氏硬度10,而且横向纵向没差异,内部结构极稳定,切割青石板是没有问题的。

其实,《倚天屠龙记》当中的知识还是很有意思的,比如金毛狮王谢逊能够通过啸声杀人——

“突见谢逊张开大口,似乎纵声长啸……只见……各人一个个张口结舌,脸现错愕之色;跟着脸色变成痛苦难当,宛似全身在遭受苦刑;又过片刻,一个个先后倒地,不住扭曲滚动……”

谢逊利用的是一种次声波杀人的原理。次声波穿透人体时,不仅能使人产生头晕、烦燥、心悸、视物模糊、吞咽困难、四肢麻木,而且还可能破坏大脑神经系统,造成大脑组织的重大损伤。这种声波对心脏影响最为严重,最终可导致死亡。而就目前的科学研究来看,正常人是不能发出次声波的,由此看来,谢逊的身体构造大概是异于常人的,他被称为“金毛狮王”,其武功能把自己的头发都变成金色,想必在练武的过程中,已经拥有非常人能及的功力和体质。

所以,也许我们可以从另一种方式解读金庸。他不光是一位武侠小说作家,更是一位善于想象的科学家。他笔下的人物很多都具有特殊的能耐并能发现特殊材料制成的工具,从而行走武林,不可一世。这大概,就是《倚天屠龙记》能“走近科学”的秘密吧。