“新现实主义”与“新浪潮”

当我们将荣誉悉数归于法国新浪潮,赞颂“他们”对电影理念的革新做出的杰出贡献,我们其实忘记了对电影美学真正造成革命性突破的是意大利新现实主义。诚然,“作者电影”、“即兴创作”等新浪潮标签让我们认识到了一种新观念的到来,以全新的制作模式回应传统的片场制。同时,一种新的影像形态也在新浪潮时期诞生,松散的结构、即兴的表演,并发明了一系列用于表现的新技法——画外音、内心独白、跳接……但这些无非是在电影的外部徘徊,并没有深入到对影像感知方式的革命中。

意大利新现实主义带来了一种观察现实的全新方式。现实不是塑造出来的,而是在真实场景中被捕捉到的。这不正是德勒兹在《电影2:时间-影像》的一开头便已经指出的?运动-影像中连贯的感知模式至此发生断裂,原先动作-反应的运作机制在战后破败的环境中不再能起作用,一种纯粹的视听情境便被建构起来。角色不再能对外部情境做出回应,并接续创造出新情境,运动感知失效了。如果说在传统的“运动-影像”中,观众不断地生成演员,为的是代入对情境的体验,那么新现实主义所肇始的“时间-影像”则让演员生成为观众,他成了影像中视听情境的记录者。

新浪潮确实产生了巨大影响,这无可置疑。制作观念的变革与技法的革新影响到了世界各地,日本、英国、巴西、德国、美国等相继产生自己的新浪潮运动。但就好比一个人在年少时的意气风发,有着无法持续一生的宿命,新浪潮只能属于年轻一代,并在本国电影史上写下短短一章。

突破“新现实主义”

当新浪潮已然偃旗息鼓,新现实主义却仍在世界各地流通。对于日常生活的真切感知,有三个国家的电影人是很少有能力办到的。法国电影从未创造出现实影像,因为他们活在一种思想的真实中,这也是为何意大利新现实主义一定要转化为新浪潮才能在法国本土接受。巴黎这座虚幻之城,是从未能够提供贴近于地面的日常现实——法国电影中的现实影像是由一对比利时兄弟(达内兄弟)和一位突尼斯移民(阿布戴·柯西胥)共同拍出的。美国电影(好莱坞)永远是一种虚假的建构,虽然一些独立电影在捕捉现实上做出努力,如萨弗迪兄弟。

新现实主义捕捉日常真实的本质已经发生了变化,虽然人们还可以用这种老套技法拍出一部现实影像。一种新的突破正在产生,这是一种作用于感知上的真实,通过演员的表演将生活的真实情态呈示于观众面前。还没有谁比克莱尔·德尼更知悉影像中情绪的作用方式,这种“感觉的影像”依赖手持摄影机的移动来获得,它为观众带来的正是一种情绪体验上的真实感。

既对日常生活的真实情境有所捕捉,又对人物于日常环境中的真实状态有所刻画,看来是一种新的发展趋势。这种混杂为我们提供了外在观察与内在感知上的双重体验。这是影像写实发展的新动向,被两位待至21世纪才冒头的新导演推向了极致:阿布戴·柯西胥与布里兰特·曼多萨。阿布戴·柯西胥仍然遵循着新现实主义的教条并有所变通,《谷子与鲻鱼》结尾赛门的奔跑并不是过长,而是恰到好处,因为影像时间需要与现实生活的真实时间合一。布里兰特·曼多萨却反转了新现实主义在影像间“捕捉真实”的可怜伎俩,真实不再是被捕捉到,真实自我暴露于过度饱和的影像容量与密度中。

“当代电影”与布里兰特·曼多萨

为了区别于现代电影,我们提出了“电影当代性”的问题,并将阿巴斯与侯孝贤作为衡量当代电影的两个标杆。如果说阿巴斯对“道路-寻找”主题、汽车-空间与虚实影像的创造为当代电影提供了母题、表现形式和艺术创新,那么侯孝贤在创造过饱和影像(《海上花》)与松弛影像(《咖啡时光》)上则有独到的过人之处。影像的真实性在侯孝贤的手上变成了一个简单的命题,没有哪位导演像侯孝贤那般执著于通过“还原”的方式来再现现实生活的真实,这种“还原”的技能如此彻底,以至于给人一种“笨拙”的感觉。对此进行弥补的是通过不断丰富影像中呈现的信息,从而在过饱和的状态下让观众忘记固定摄影机所处的尴尬状态。

正是在与侯孝贤的比对中,我们发现了布里兰特·曼多萨电影的独特之处。侯孝贤通过固定镜头(中期)或左右摇移的镜头(后期)调制现实的方式与曼多萨用手持镜头快速记录下现实的方式相当殊异。侯孝贤式“还原”的秘诀在于丰富出现在镜头前的物像,《海上花》开头的那个长镜头全然是设计的结果,观众的注意力简直不知道要看向何处,不再能像惯常情形那般集中于某个人物的面部或动作,因为每个演员都展示着自己的姿态、声音与神情,这种丰富性对摄影机镜头造成了冲击。曼多萨可谓以另外一种极端的方式创造出相似的效果,轻便的手持摄影机如同一阵旋风卷进了马尼拉的底层社会,呈现出小偷、妓女、车夫、警察……共在的如同地狱一般的世界。因为影像密度的极大化,真实已经不再像新现实主义那样是被捕捉到的,而是自动地暴露于影像中。

除非马尼拉天然地适合于影像,菲律宾人民天生是演员,不然如何解释曼多萨电影中的奇观?那种难以置信的丰富性和真实感。解释也许在于曼多萨掌控与调度现场的超一流能力,摄影机镜头只要一扫过某个人物,这个人物就能够真实地呈现于观众面前(听着像是费里尼的魔法):人物在空间中的走动不断影响着影像世界的生成,同时影像世界的生成也在帮助完善人物。这就是一个自得的世界,一旦给予了足够充足的养分,便可自行发展。在曼多萨的电影中,在叙事线上延展出的每一个人物都在发展出一个自己的世界并附加到影像自身的复调体系中。如同曼多萨自己所言,这是“现实最真实的倒影”。

布里兰特·曼多萨与他的电影

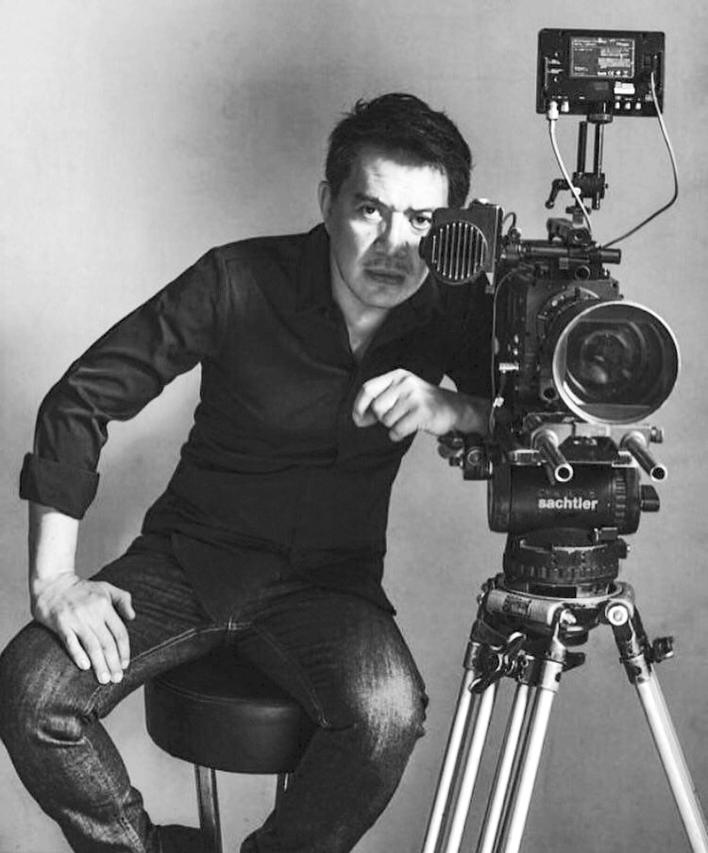

布里兰特·曼多萨,1960年出生在菲律宾的圣费尔南多。就像很多伟大导演一样,曼多萨也是一位“外来者”。他大学时学的是广告,最初从事的是制作人,而不是导演。比那位大器晚成的法国导演侯麦还要晚上3年,曼多萨(45岁)才拍出自己的第一部电影《情欲按摩院》(2005),却不想一举拿下洛迦诺国际电影节视频类的金豹奖。自此一发不可收拾,几乎平均每年都能拿出一部电影,并接连入围三大国际电影节,并屡有斩获。

《养子》(2007)被选为戛纳电影节导演双周的开幕片,这是曼多萨第一次获得戛纳电影节的肯定,并结下良缘。一年后,《情欲电影院》 (2008)直接入围主竞赛单元,实现了少见的连级跳。2009年,在众多的佳作中,《基纳瑞》(2009) 脱颖而出,获得最佳导演奖。而在此之前,亚洲导演中只有王家卫、杨德昌、林权泽等获得过此殊荣,彼时侯孝贤还未被表彰(直到《聂隐娘》)。当年作为评委的N.B.锡兰和李沧东在看完此片后盛赞“《基纳瑞》是当年影展中最有创造力的一部电影”。接下来,《祖母》(2009)入围威尼斯国际电影节,《人质》(2012)入围柏林国际电影节,《你的子宫》(2012)再次入围威尼斯国际电影节,《塔克洛班的困境》(2015)入围戛纳电影节一种关注单元,直到《罗莎妈妈》(2016)再度入围戛纳主竞赛单元并折桂最佳女演员奖。虽然曼多萨的导演才华获得了国际电影节的接连肯定,但在影迷圈中并没有获得应得的认可。虽然在我看来,与日本的是枝裕和与河濑直美、大陆的贾樟柯和王兵、泰国的阿彼察邦、越南的陈英雄、柬埔寨的潘礼德等同时期的亚洲导演相比,曼多萨毫不逊色,并且时常表现出这些导演所没有的力度。

第一次看完《情欲电影院》之后,我便被曼多萨的艺术才华深深折服,并找来所能找到的所有电影。曼多萨在《情欲电影院》中表现出的对镜头语言、空间形态的感悟超乎寻常,从头至尾都透散着一流的掌控能力,借由手持近景长镜头和画外的环境音展现出空间体验的真实质感。摄影机跟随着人物的走动勾勒家人成员相互间的关系,每个人物都鲜活地呈现于影像面前。据说《养子》当年在戛纳首映结束后,现场响起了长达10分钟的掌声,而这也是我在看完这部片子后的直接感触。当然,值得诟病的地方也有,曼多萨的电影首先是有一个概念,然后才摄制完成,这种过于先行的批判意识多少削弱了艺术感染力。

布里兰特·曼多萨的手持摄影机

自道格玛95之后,手持摄影越来越成为一种常规的拍摄方式,以获得一种临场的真实感。但在这种僵化的模式之外,仍有许多导演在探索手持摄影机作为拍摄工具之外的可能性。对于河濑直美来说,手持摄影机首先源自于对私人影像的记录,使用8mm手持摄影机完成的日常生活影像,并发展到后来对于物像微晃的感知形态。此外,手持摄影机往往能够更好地帮助丰富观众实现影像体验的观感,无论这种体验来自于人物情绪,还是空间环境。在克莱尔·德尼或娄烨的电影中,摄影机在情绪上传递出的丰富体验,不妨用“感觉的影像”称呼之。而在曼多萨的电影中,手持摄影机兼具了多种功能:既用于叙事,也传递感觉,同时也在形塑空间。

传递感觉的是《情欲按摩院》中对男性身体的暧昧呈现,在死亡与欲望间贯通了一条交流线;也是《情欲电影院》混杂着情欲的肉体感知,摄影机如同抚摸人物躯体那般运动着;同样也是《基纳瑞》中通过摄影机的运动对恐惧体验的真实呈现,另一个片名“男孩看见地狱”直观表达了这种临场的恐惧感;而在《罗莎妈妈》中,我们跟随摄影机镜头感知到了罗莎被捕时的惊惧,并在万念俱灰间瞥见路边因为落雨收拾玻璃瓶的家庭,这个设置在电影最后得到了重复:饥饿的罗莎在讨到一些零钱后立马在路边买了一串肉丸,她又一次看到另外一个家庭收拾摊子回家的情景,泪水再也止不住了,开始肆意流淌,她想到的是自己的家庭因为警察的徇私而破灭的现实。在曼多萨的电影中,摄影机形塑空间的功能总与传递感觉连结为一体,并通过跟随人物的走动完成。《养子》中通过母亲的走动带出的是贫穷与富裕两类家庭不同空间形态的呈现,《情欲电影院》中摄影机跟随人物的交互走动不仅有助于刻画“情欲”,同时也是对影院内部空间的详细呈现。通过夜色中的灯光,并加入诡异低沉的电子音乐,《基纳瑞》中的恐怖体验与《罗莎妈妈》如出一辙。