在当代文坛上,特别是新时期以来的作家群体中,自学成才且勤奋创作的女作家谌容当是其中的佼佼者之一。她的长篇、中篇、短篇小说题材广泛、情真意切,无不植根于黄土地之中,无不倾注着她对生活的达观,对人的慈悲与关爱。因而,她的作品,如《人到中年》《减去十岁》《懒得离婚》等广为人们熟知。作为一个作家,拥有大量的读者即是最高的奖赏和证明,她就是一位深受众多读者喜爱的作家。

谌容,是大家熟悉的这位女作家的名字。之前她曾用名谌德馨、谌德容。按谌氏家族排行,她算“德”字辈。1975年她的第一部长篇小说发表时,不知是有意还是无意,她抹掉了辈分中的那个字,改名简单的“谌容”,亦为笔名。

在重庆巫山县的小三峡,有一个乡集聚着谌氏家族。她的祖父一生居住在那里,是个地主。她的祖母却是穷人家的姑娘,从小养在谌家的童养媳。她曾听父亲讲起祖母在谌家卑微的处境:祖父为所欲为、横行霸道,祖母绝对不敢干预,她只能忍气吞声,没有任何话语权,甚至不被允许在上房与祖父同桌吃饭,祖母的弟弟偶尔来探望也只能悄悄地从后门进。直到她生养的五个儿子长大成人,又在外边公干,并且很孝顺她,她在家里的地位才得以改善,获准与祖父同桌吃饭。谌容讲起自己祖母的身世时曾调侃道:遗憾没有生在母系社会,否则,以我的祖母为准查三代,我可是属于卖儿卖女的赤贫阶层,正经八百贫雇农的后代。

谌容生于1935年,她说自己“生不逢时”,在硝烟弥漫的抗日战争中,随父亲的机关疏散到大后方四川。在动荡的生活中,好不容易才念完了小学。在她的童年生活中没有电视,没有电话,没有音响,幸亏父母都是知识分子,辗转流离中还带着几本大人看的书,无非是《红楼梦》《聊斋志异》《三国演义》《古文观止》,还有父亲的《六法全书》之类。谌容曾开玩笑说:正经我算半个红学家, 不到10岁我就开始“研究”《红楼梦》了,只可惜好多字都不认识。她常说:“我们这一代之所以能忝为作家,完全是‘时势造英雄’,别人不敢说,反正我是。既没有老一辈作家深厚的中国文化底蕴,更比不了前辈的学贯中西,只不过赶上了改革开放的好时代,自己有所悟加上对文学的热爱,写出了几篇小说而已。”

应该说,谌容是生长在一个有文化的富裕的家庭里,正像她自己在“家庭出身”栏里填写的“官僚地主”一样。虽然她没有回过巫山老家,没有经历过上一辈的地主生活,但是,由于她的父亲在国民党时期身居高位,她从小也是锦衣玉食、不乏用人伺候的大小姐。在自传里她简略地写了她的母亲,也是30年代高中毕业、自食其力的新女性,出身于封建的大家族。在衣食无忧有文化的家庭里,她爱读书的习惯似乎从小就养成了。

重庆解放后,她父亲的历史当然需要审查。尽管审查清楚之后父亲仍留用于西南最高人民法院,但谌容却急于脱离家庭参加工作自食其力。好在当时重庆刚解放,部队、地方都在招收年轻人。15岁的谌容和同学多处去报考,唱个歌就考上了部队文工团,报个名就被西南工人出版社门市部录取了(书店营业员)。两者择其一,她选择了能与书为伴的书店。她还得意地讲起,站柜台时如何冒着被经理批评的危险读完了高尔基的三部曲、普希金的诗等。一年之后她被调到《西南工人日报》编辑部任干事。从16岁到报社编辑部,这两年多对谌容的成长至关重要。她利用业余时间自修完初中、高中的课程,时逢1954年中央号召青年干部考大学,19岁的谌容考上了北京外国语大学(当时名为“北京俄文专修学校”),成为新中国第一批享受国家助学金的调干大学生。

能进入高等学府使年轻的谌容欣喜万分,酷爱读书的她对学校的图书馆更是情有独钟。这期间她好像把学俄文当成了“副业”,只为了应付苏联老师考个高分,而把大部分精力放在去图书馆读书。她是学生文学社团的“联络部长”,曾举办过全校的诗歌朗诵会。说起当年她冒昧登门艾青家,居然请来了这位著名诗人到校的往事,她仍然面带得意的微笑。在这所学校里大量的阅读,无疑对她后来的写作大有裨益。1957年中央广播事业局到学校要了四名学生,谌容是其中之一。

从大学毕业再次走上工作岗位,而且被分配在令人羡慕的中央单位,做着专业对口的翻译工作,特别是当时她已和《人民日报》记者范荣康同志结婚成家,事业、家庭都很安乐顺遂。如果她一直在这里工作下去,也许就没有现在的女作家谌容了。每一个作家走上文学之路的经历都不尽相同,而谌容则是因为生病。她后来的散文《痛苦中的抉择》已有记叙,这里就不重复了。

纵观谌容的作品,其中一部分是以农村生活为题材的小说。曾有人质疑,她长期生活工作在大城市,怎么能生动地描写出县、乡、村干部和农民?据笔者了解,由于各种原因,她曾在南方和北方的农村生活了10年。童年时因躲避战乱在重庆的乡下待了几年,后又“下放劳动”在北京的郊区生活了5年。这只是客观的际遇,主要还是因为从一开始写作,她就不屑于写自己的身边琐事,而是希望扩大视野,了解更丰富的社会生活,更多的人群。她认为,对于一个作家,丰富的学识固然重要,而生活的积累更是最大的财富。她把“生活是创作的唯一源泉”奉为真理,而且身体力行。特别是在1980年她成为北京市作家协会的专业作家之后,更加有条件去她想去的地方“深入生活”了。

在中篇小说《赞歌》中,她写出了那个年代三位令人敬佩的县委书记。那时她去过不少县,那里有她许多的朋友。她参加县、社的各种会议,和他们一起走村串社,了解他们的喜怒哀乐。因而,她深知作为一方父母官的难处,也窥见了他们偶尔的“欺上瞒下”。她敢写他们,因为她懂得他们。她甚至把自己当成了其中的一员,与他们同欢乐共患难。例如,她在北京远郊密云县住了一段时间,时逢党中央发布“一号文件”。她参加了县委布置的各级干部学习讨论会,深感这个文件使全县的干部群众都受到极大的鼓舞,对这个县今后的开拓发展大有好处。于是,从来不写通讯报道的她竟然热情洋溢地写了一篇《一号文件到密云》,这也是她写的唯一一篇通讯,刊登在当年的《人民日报》上。此篇也收入文集中。

可以毫不夸张地说,几乎她的每一篇小说都不是随意“杜撰”的。写之前她不惜耗费心血与时间做了大量的工作,用谌容的话说是“功夫用在书桌之外”。由于她对环境保护的关心,就想以保护水资源为主题试写一篇小说。为此,她挑选了一条河,去了那里的省环保局,并在环保干部们的陪同下沿着被污染的河走了一遭。眼见祖国的大好河流被毁坏,对于一个有社会责任感的作家来说是不能容忍的。在了解这一切之后,她迫不及待地先写了一篇散文《国在山河破》,然后才精心构思着自己的小说。最终谌容写出了感人的长篇小说《梦中的河》。这部小说在内地发表之后,曾在香港地区的《星岛日报》全篇连载。

再如她写《人到中年》。当她决定写那个年代中年知识分子的境遇,并在构思时选择了中年医生为小说里的主人公时,却没有立刻动笔。她觉得自己虽然也是知识分子,对这个群体不乏了解,但是,对医生这个职业却很生疏。于是她去了北京的同仁医院,在那里待了一个月,穿上白大褂在医院里进进出出,从门诊到手术室,深入到医护人员的工作生活之中。据说她原来的构思中并没有刘学尧、姜亚芬夫妇出国这一情节,而是当时在医院里发生了这样一件事:两位医术高超的中年医生申请出国继承遗产被批准了。在改革开放的初期,人们的思想尚未从禁锢中解放出来,普遍视出国如“叛国”,因而在此前的文学作品中从未涉及过此类事件。不仅如此,在那知识分子被视为“臭老九”的余毒尚未肃清的年代,文学作品中已经多年未出现过以知识分子为主角的小说了。1979年谌容《人到中年》的面世,无疑是给单色的文坛平添了一抹色彩,让知识分子这个对国家发展至为重要的群体,重新登上了文学的舞台。也因此,有评论认为谌容是一位写“社会问题”的作家,甚至调侃说她不像一位纤弱的女作家,其家国情怀颇有大丈夫气概。对于一切的褒贬,谌容从不作答,她只有一句话:“我知道的生活就是这样的。”

这就是为什么我们读她的作品第一感觉就是真,真人、真事、真性情。

读谌容的小说能感到题材之广泛、构思之奇巧,或者说自由自在、无拘无束,想写什么就写什么,“嬉笑怒骂皆成文章”这句话用在她的一系列作品中并非妄言。她写了不少“重大题材”的小说,也写了不少“微不足道”的人间小事,而且极具幽默之能事,读来令人愉悦且信服。

例如她的中篇小说《啼笑皆非》,几万字的小说就围绕一个人的“牙缝”问题。一位女大学生被分配到令人羡慕的国家机关,本应欢呼雀跃感谢上天,可她却是痛苦万分昼夜不得安宁。不为别的,只因为她办公桌对面坐着的那位资深老同志嘴里的“牙”。那人的牙长得不整齐,有一条挺大的缝隙,缝隙里每天塞着五颜六色不同的残留物。女大学生一抬头就不可避免地映入眼帘,躲也躲不过。甚至影响到她和男友共进晚餐,因为想起了那条牙缝。

这样一个看似荒诞的“立意”,在她的笔下却是言之凿凿委婉可信,再加上风趣的叙述、幽默的语句,让人不得不同情这位女大学生无法言说的烦恼,也让人不得不联想到生活中确实存在此类“啼笑皆非”的事情,联想到人与人之间的芥蒂与不和谐并非都来自大是大非的“原则问题”,而有一些说不清道不明的尴尬藏匿其中。

1987年香港香江出版公司出版了一本《谌容幽默小说选》,其中主要作品也收入这次的文集中。从选题的别出心裁到行文的机智幽默,在她的短篇小说中表现得尤为突出。试看以下几篇:

《减去十岁》,这题目就很新颖。小说中荒诞地虚构了上级的一个文件:即日起每人都减去10岁!作者煞有介事地描写了这个爆炸性消息掀起的风暴,描写了各年龄段的人对能“找回生命中十年”的狂喜,描写了他们对意外得来的10年激情满怀的憧憬。这篇小说产生在那个特殊的年代,那个年代也就是庆祝改革开放40周年大会上习总书记在讲话中提到的:“文化大革命十年内乱导致我国经济濒临崩溃的边缘,人民温饱都成问题,国家建设百业待兴。党内外强烈要求纠正文化大革命的错误,使党和国家从危难中重新奋起。”

那不堪回首的10年,人们捶胸顿足,痛感10年的光阴白白地流逝。“减去十岁”!为每个人找回宝贵的10年,无疑是当时人们心灵深处的呐喊。尽管这子虚乌有的文件只是画饼充饥而已,读者仍然对这篇短短的小说赞赏有加,因为作者与她的读者心灵是息息相通的。在谈到这篇小说的结尾时,谌容曾坦言下笔艰难:“我不忍心写没有这个文件,我又不能写真有这个文件。”于是,小说的结尾就是现在这样了:文件不知搁哪儿了,大家都在翻箱倒柜地寻找……

时隔经年,这篇小说今天读来仍然令人浮想联翩,仍然引起读者的共鸣。那是因为我们常常叹息浪费了自己的青春,丢掉了生命中大好的时光,恨不能在人生的路上退回去再走一回!这也许就是文学作品的生命力吧。

《大公鸡悲喜剧》是一篇拟人化的小说,全篇是一只牢骚满腹的大公鸡的自述。它反对把鸡关在笼子里的现代化饲养;它向往像它爷爷那年月无拘无束的散养;它憧憬在大自然的怀抱中觅食蚯蚓的乐趣;它哀叹身陷笼中被剥夺了与异性谈情说爱的权利;它鄙视现代人不懂得大公鸡对社稷之重要,为此还引经据典说,西晋的大将军刘琨都懂得“闻鸡起舞,立志报国”;它一百个瞧不上现代的人,讥讽他们没文化不懂风雅,写不出唐朝大诗人温庭筠的诗“鸡声茅店月,人迹板桥霜”,等等。这只狂妄自大目空一切的大公鸡简直要成精了,读来令人捧腹。

《心绞痛》写了一个病入膏肓的小人。他无论遇到什么事什么人,只要觉得别人比自己过得好,立刻就犯病,就心绞痛晕死过去。每到此时,必得由他的妻子把对方狠狠咒骂一通,他方能缓过这口气来。然而,令他不顺心的事时有发生,心绞痛发作也就日趋频繁,最后终于住进了医院。病房里还躺着他单位里的一个同志,探视时间那位同志的夫人来了,他瞧了一眼那位夫人,立刻犯病晕了过去。他的妻子莫名其妙不知何故,半天他才伸出手指哆哆嗦嗦地说:她是双眼皮!原来,自己的妻子是单眼皮,他又心绞痛了。隐忍多年的妻子终于爆发了,要跟他离婚。作者以冷冷的笔调描写了这类人物病态的心理,可谓入木三分鞭辟入里。

在谌容的作品中,除了新颖多样的选题、不拘一格的表现形式、活泼诙谐的语言之外,为塑造人物或者情节的需要,作者常常信手拈来地引入一些名人名句或诗词,这在谌容的作品中是屡见不鲜的。她那部写家庭问题的中篇小说《错,错,错!》,书名就直接取自南宋诗人陆游的名篇《钗头凤》;在《人到中年》里描写到主要人物的爱情篇章时,她引用了19世纪匈牙利诗人裴多菲的抒情诗《我愿意是激流》;在写到家庭需要夫妻双方共同经营时,她引用了名句:“烹调是通向家庭幸福的桥梁。”对于一个作家来说,创作时引用些前人的诗词名言不足为奇,但这位女作家如此轻巧地把这些名句揳入,从而增添了自己作品的光彩,也可谓一聪明的特色也。

以上系一家之言,仅供读者参考。

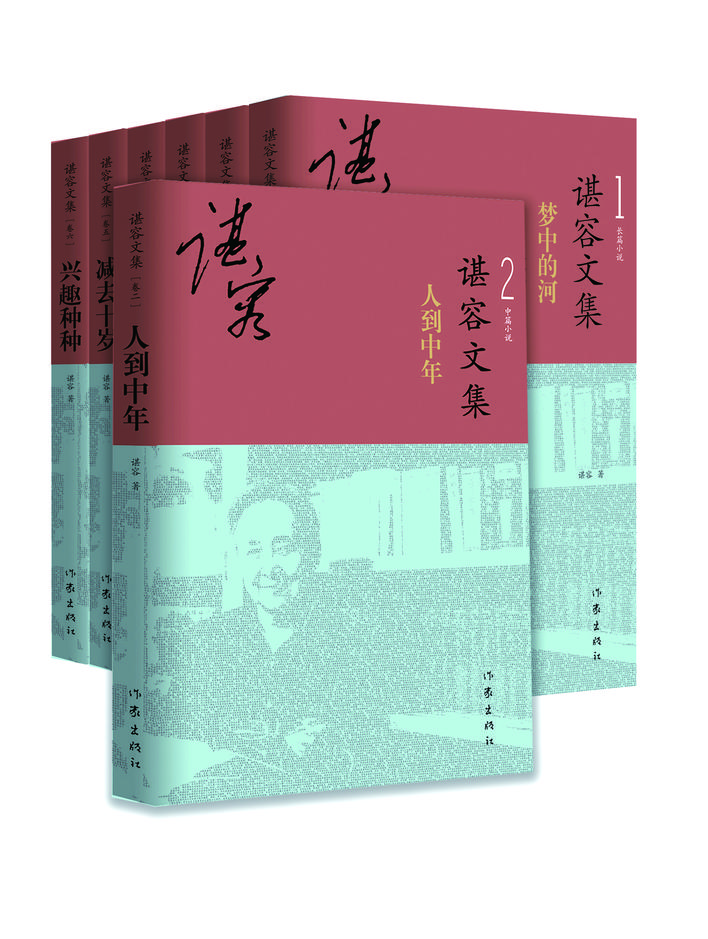

(摘自《谌容文集》,谌容著,作家出版社2019年9月出版)