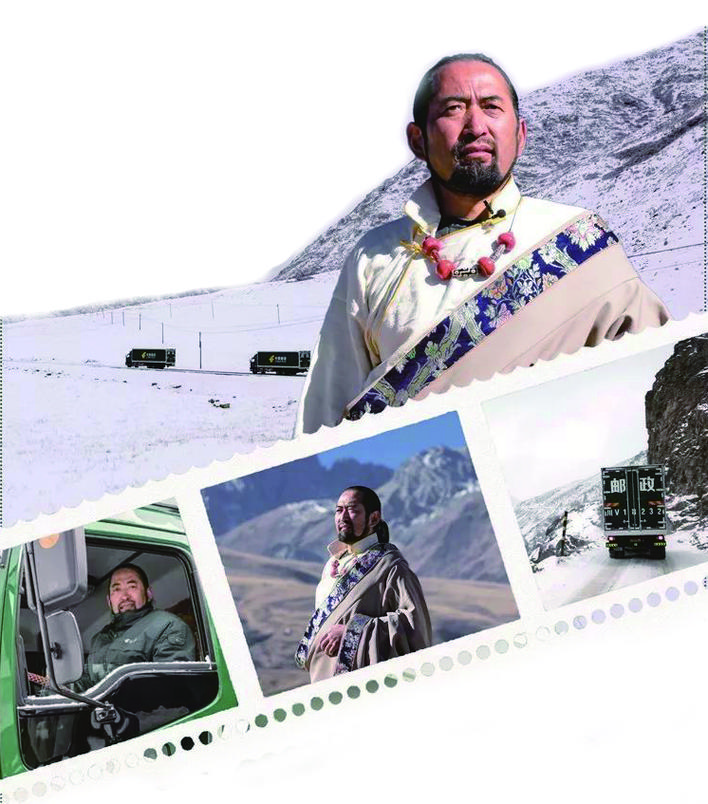

枣红马归来

其美多吉的阿爸名叫呷多。他在外地教书,只在假期回家,回来总是骑着一匹枣红马。

呷多骑马回家是一家人最大的喜事。马蹄声响,孩子们立刻奔了出去,扑向阿爸,扑向枣红马。具体地说,他们是扑向驮在马背上那两只鼓鼓的裹达——牛皮口袋。他们在里面一边翻拣,一边尖叫欢呼。裹达里通常装的是从牧区买的牛肉和酥油,有时也有大米。但每次还有别的惊喜,比如花生酥、萨其马和水果糖,或者连环画、文具。甚至,他还驮回过缝纫机。最令孩子们兴奋的是,有一次他捎回了五双胶鞋,大大小小,每个孩子都找到了自己的那一双。

他总是省吃俭用,尽量让老婆孩子生活得好一些。

多吉11岁那年,阿爸回来时的马蹄声特别细碎。当他飞跑出去时,阿爸并没有像平时那样潇洒地翻身下马,而是扶着马背,小心翼翼地溜下来,生怕触碰了什么。大家的注意力依然在裹达上,依然在里面翻拣。

他撇下孩子们,转身,笑着对刚刚从屋里出来的妻子其美拉姆喊了一声:“你看,这是谁?”

“什么呀?”拉姆愣了,狐疑地看着丈夫胸前鼓鼓囊囊的大包。

走到妻子面前,呷多才解开袍子,里面露出的,是一个小女孩红扑扑的脸!她似乎刚刚醒来,蒙眬睡眼睁开,一对黑眼珠滴溜溜地转动,紧张地望着几张陌生的面孔。

事发突然,其美拉姆惊愕不已。

这时,呷多才说:“她是牛麦翁姆,他们姑姑的女儿呀。”

原来,呷多的妹妹病故了。妹妹的病也拖垮了一个家庭。妹夫无力抚养女儿,呷多见孩子可怜,不顾自己已经有了四个孩子,还是下决心将她收养。

其美拉姆一听,立刻将孩子抱了过去,在脸上亲了又亲。

其美多吉和弟弟泽仁多吉、嘎翁牛麦以及小妹多杰志玛,闻讯后也一齐围拢来,摸摸脸,扯扯衣角,逗弄这个新的家庭成员。

这是枣红马给他们驮回来的最大的一件礼物。

卸下裹达之后,阿爸都要亲自去遛一会儿马。每当这时,总是阿爸居中,老大其美多吉在前面抓着马鬃、老二泽仁多吉在后面抱住阿爸,枣红马载着父子三人,踢踢踏踏,迈着欢快的碎步走向它早就熟悉的色曲河边。

这一个细节,是兄弟俩最美好的童年记忆。

回到家里,呷多立刻里里外外地忙活起来。

这时的呷多几乎无所不能:修理家具、门窗时,他是木匠;缝补衣服、做新棉鞋、棉袄时,他是裁缝;垒砌院墙时,他是泥水匠和石匠;给卷缺的刀、斧、锄、镰重新打出锋刃并且淬火时,他又是铁匠。他甚至还会铜焊,修补铜壶、铜锅。当然,他也下地。萝卜、白菜、洋芋和辣椒,什么都种;除草、施肥、浇水,啥活都干。他表现得比农民还像农民。

他还要打柴。在色曲河对岸的山上,他将倒毙的朽木、树上的枯枝搜集起来,打捆,然后顺坡推到河边,再用架子车拉回家。干柴在房前屋后码得整整齐齐,几乎堆至屋檐,足够一家人烧上半年。这样,即使远在几百里外,即使在滴水成冰的季节,他也非常放心,可以感觉到家里的温暖。

大包大揽的阿爸,似乎要把自己不在家的日子,用一个假期全部补偿回来。

那是一家人最幸福、最快乐的时候。

对其美多吉来说,他的幸福和快乐,因为阿爸,也因为枣红马。

枣红马来自阿爸草原上的老家。它正当壮年,身材匀称,四肢修长,骨骼强健,毛色像丝绸一样光滑发亮。周身的枣红,一对前蹄洁白如雪,更显出马的骏美和珍贵。更重要的是,它还很通人性。主人坐上马鞍,只须将缰绳轻轻一抖,它就迈开了碎步,行走得又快又稳,就像是在参加马术比赛,伴随着音乐表演“盛装舞步”。呷多的回家之路非常漫长,也非常寂寞。这时,他常常会呷上一口小酒。一口,再一口,不知不觉已经微醺,甚至睡去。人在马背上左摇右晃,枣红马总是以相应的步幅和节奏来与主人协调一致,让他绝对没有颠下马背的危险。呷多很长时间工作在马尼干戈,雀儿山是必经之地。山腰是牧场,背风处有牧人搭建的树皮小屋,冬天他可以住在里面,夏天就干脆露营。不管什么季节,火是离不了的。捡来枯树枯枝,点燃篝火,将藏袍一提,头就缩在袍子里了。人靠在马身上,向火而眠,依然可以酣睡。荒野里可能有野兽,比如狼和野狗。但是,这马能够提前嗅到逼近的危险,及时预警。它用嘴蹭蹭,主人就惊醒过来,有足够的时间做好应对的准备。

显然,这是一匹罕见的聪明的骏马。阿爸对它极其呵护,亲自为它修剪马鬃,别出心裁地将马尾编织成许多小辫,再编织成扁平的扇面。它身上的鞍具也极其讲究,笼头上的细绳是牛毛编织的,有黑白交织的花饰;马鞍上镶饰着黄铜和白铜;马鞍下的坐毯是纯羊毛的,有华丽的图案。经过“美容”的枣红马,显得更加不同寻常。

阿爸在忙活,马就属于其美多吉了。家里已经有四头牛,其中包括两头奶牛。课余或假日里,放牛总是由多吉包揽。现在,再加上一匹马,这活就愉快得无以复加。他带着二弟泽仁多吉,除了睡觉,哥俩整天都和马粘在一起。

几乎所有的男孩子都喜欢马。藏人对马的感情更深,男孩子在基因里就带有战士的特质,他们渴望通过战斗来证明自己,获得男子汉的荣耀。而驾驭一匹枣红马,或者说骑着一匹枣红马冲锋陷阵,那是男孩们共同的梦想。现在,当许多孩子只能骑着一个凳子甚至一根棍子在院坝里玩耍的时候,其美多吉已经骑着真正的枣红马驰骋了。

他纵马奔驰在色曲河边,奔驰在嘉察城堡下面,奔驰在318国道上。马背上,他的想象被枣红马激活了。那时候,他是一个战士,骑着他的枣红马,紧跟着一个戴金盔着金甲也骑枣红马的英雄,在岭国或者霍尔的草原上像风一样刮过。

那个英雄,名叫格萨尔。

活在家里的英雄史诗

现在,该说说格萨尔王了。

藏族英雄史诗《格萨尔王传》,是世界上最长的、也是惟一活着的史诗。也就是说,它至今还在流传,甚至还在演变和发展。它活在藏地的角角落落,当然也活在其美多吉的家里。

呷多老师自己就是一个《格萨尔王传》忠实的读者和听众,甚至可以说是一个研究《格萨尔王传》的专家,他家就曾经收藏着数十种不同版本的《格萨尔王传》。调皮捣蛋的二弟泽仁多吉,他最喜欢玩纸飞机,玩得出神入化,随便一折,什么样子的飞机都飞得又高又远。他“制造”的飞机,无一例外地都裁取于阿爸那些视为宝贝的《格萨尔王传》。他把一个又一个精彩的故事片段送上天空,又最终零落成泥。

呷多只要在家,都会给孩子们讲格萨尔王的故事。

龚垭富饶,阿爸顾家,阿妈又特别善于操持家务,加上养了两头奶牛,多吉一家的日子还是不错的。阿爸在家时,生活当然要更好些。一日三餐,蔬菜是有的,糌粑、馒头是有的,奶茶也是有的。尤其是晚饭,通常吃面块,除了蔬菜,还有牛肉。加了牛肉粒的面块让他们一家子吃得周身热络,其乐融融。一个精彩的夜晚,就从这个时候开始了。灶膛里的火炭还在,全部用火钳夹在火盆里,屋子里就更温暖了。茶早已煮在铜壶里,阿爸亲自倒茶,人无论大小,通通有份。茶摆在大家面前,茶壶重新放在火盆边上,这时,关于格萨尔故事的家庭讲堂就开场了。

呷多不是专门吃说唱饭的仲肯——神授艺人,故事不可能张嘴就来。他讲格萨尔王,手里是要拿着一本书的。孩子们很兴奋,悄悄地叽叽喳喳。他的目光从孩子们脸上扫过,大家立刻都收声了,安静的屋里只剩下炭火噼噼啪啪的轻响。

鲁阿拉拉穆阿拉!/鲁阿拉拉穆阿拉!/雪山之上的雄狮王,/绿鬃盛时要显示;/森林中的出山虎,/漂亮的斑纹要显示;/大海深处的金眼鱼,/六鳍丰满要显示;/潜于人间的神降子,/机缘已到要显示!

阿爸声音洪亮,唱得音韵婉转又节奏铿锵。唱完开场的引子,就正式进入格萨尔的故事了。他讲故事也是有说有唱。他唱的调子像山歌,像民谣,听起来很舒服。故事也是精彩的,但是情节复杂,人物众多,相互关系纠缠不清,没多久就让孩子们云里雾里。听不懂,就要插嘴,甚至哭闹。这时,阿爸就要停下来解释一番,再继续上路。讲着讲着,就有人睡着了,阿妈抱走一个,一会儿又有人睡着了,再抱走一个。最后,老大多吉也睡着了。他被抱到床上,进入梦乡,却仍然待在故事里面。因此,他的脑袋里存储了很多格萨尔的故事,但都支离破碎,不知来自梦境还是阿爸。

又一个假期,家里来了一个年轻的陌生人。那个晚上,讲故事的就不是阿爸而是那个年轻的客人了。原来,他是一个真正的仲肯,名叫阿尼。

阿尼明显比阿爸讲得好。他身上没有书,但是所有关于格萨尔的书好像都塞进了他的肚子,格萨尔的千军万马,众多的天神、菩萨和魔鬼,都在他的嘴巴里来去如风。闻讯而来听说唱的乡亲们挤了满满一屋。他几乎讲了一个通宵。

阿尼浪迹康巴高原,但他再也没有来过龚垭。

阿爸也不是天天可以在家给孩子们讲故事。

但是,多吉对格萨尔故事已经难舍难分。特别是辍学以后,农村基本没有文化生活,也没有钱去买心爱的图画书,就特别怀念阿爸在家讲故事的日子。后来,他终于发现了一个替代者,他就是生产队长噶松益西。队长也不是仲肯,他最多算一个票友,模仿和复述从仲肯那里听来的片段,甚至是碎片。他讲故事都是在干活累了中途休息的时候。那时,大家都给他让座,平时一人一口轮着抽的“雅诺”烟,也临时改为专属,让他一个人先抽个够。

雅诺野生,草本。将叶子晒干,研磨,调和酥油,填进烟锅就可以抽了。有时候还可以加上叶子烟,味道更加特别。

多吉本不抽烟,但心有企图,也忙不迭地帮着装烟锅,恭恭敬敬递给队长,期待他大开金口。

多吉在格萨尔故事的说唱中渐渐长大。1981年,他18岁,顶阿爸的班参加了工作。这时,七个弟弟妹妹最盼望归家的不再是阿爸,而是大哥了。枣红马已经进入晚年,被送回了窝公草原。骑自行车回家的多吉依然带着裹达。每次,弟弟妹妹们总是能够在大哥的裹达里得到一份惊喜。

有一天,多吉的自行车不但挂着裹达,而且还带回了一部当时最时髦的四喇叭收录机。整整一箱磁带,其内容,全部是在四川人民广播电台藏语频道播出过的《格萨尔王传》。

收录机里,磁带在沙沙地转动。随着“鲁阿拉拉穆阿拉”的引子响起,在收录机里说唱的,就是那个叫阿尼的年轻仲肯。

汽车来了

川藏公路就从其美多吉家门口经过。因此,公路上来来往往的汽车伴随了多吉的成长,他很小就迷上了汽车。

整个龚垭时代,在他心目中,最威风的东西是汽车,最神气的人是司机,最动听的声音是汽车发动机的轰鸣,最香的味道是汽车飘出的汽油味。

汽车,以其不可思议的速度和力量,代表了先进的文明,代表了远方,连接着无限的秘密和未知。在他心中,它们的地位直追无所不能的格萨尔王。

那时来往的汽车还少,主要是军车,其次是邮车,几乎没有客车。因为少,就显得特别稀奇。只要听到汽车马达响,他马上就会夺门而出,追着汽车跑,直到它带着滚滚灰尘消失在公路尽头。

一天,一辆邮车正好在家门对面停下,车前飘扬着一面三角小红旗,旗子还装饰着金色流苏和黄色牙边,漂亮极了。旗杆根部是弹簧,焊接在保险杠上,所以它一直在摇晃,像是一只手,不知疲倦地将旗子挥舞。

漂亮的邮车,那一团绿色的光影,这是他那时关于汽车的最美好的记忆。就像种子落地,开车,开绿色的汽车,一个梦想从此在心里扎下根来。

龚垭是乡政府所在地,还有驻军,所以他有比较多的机会看电影。他觉得最好看的是《渡江侦察记》《奇袭》《打击侵略者》那几部,因为里面都有汽车追逐的镜头,很过瘾。小伙伴们被英雄感染,就没完没了地做打仗的游戏。大家都想当解放军而不愿意当坏人,于是就实行角色轮换。但是也有例外,比如如果有坏人开汽车的情节,多吉也愿意暂时委曲求全——他很乐意把汽车一直开下去。

他用木头做汽车,用圆根萝卜雕刻汽车,在地上、墙上、甚至课本、作业本的空白处画汽车。他还把路边道班补路的沙堆堆成雀儿山,上面的“盘山公路”上跑着他圆根或者木头制作的汽车。

他出生在学雷锋的时代。雷锋成为他的偶像,首先当然是因为雷峰精神的伟大,但其中也有雷峰是汽车兵的缘故。雷锋的照片,他最喜欢的就是擦汽车那一幅,他把它从一本书上剪下来,一直贴在床头。早晨睁开眼睛,他第一眼看见的就是开汽车的英雄雷锋。

多吉终于坐上汽车了。

11岁那年秋天,阿妈想方设法让他搭上了一辆要经过马尼干戈的过路车。他扛着一只裹达,里面装满萝卜、洋芋和莲花白。阿爸在马尼干戈教书,多吉第一次成为阿妈的特使。这个系红领巾的阳光男孩,长得可爱,性情活泼,捎他的西藏司机也乐于让他做伴。司机叔叔和蔼可亲,多吉也就无拘无束,仔细观察叔叔开车,并且大胆地问这问那,司机叔叔也有问必答,就像是带了一个小徒弟。

返回德格时,阿爸往他的裹达里装满牛肉和酥油,另外还在他书包里塞满面包、蛋糕和萨其马,并且顺利地把他送上了一辆回昌都的货车——他的运气似乎一如既往的好。

但是,雀儿山给了他人生第一次重大考验——大雪,他们被堵在山上。

晚上,天空昏暗,地上却白茫茫如月光泻地。远山绵延,影影绰绰地似乎被大风吹得飘了起来,让人想起格萨尔王故事里的某个魔国疆域。这是一辆双排座卡车,加上他车上共四个人,都关在驾驶室里。为了防止柴油冻住,稍隔一会儿就必须发动一下引擎。冷,冷得就像身上一丝不挂,冷风直接吹进骨头缝;很饿,饿得似乎五脏六腑都被掏空了,嗡嗡作响的发动机声也没有能够盖住此起彼伏的肠鸣。

多吉突然想起了脚边的书包。

“叔叔,你们都饿了吧?”他把书包里的食物一样一样地掏出来,“我们一起吃!”

“一起吃?我们可都是大嘴老鸹哦,几口就给你吃完了!”

“没关系。如果不够,还有这么多酥油呢。”他真的又打开了裹达。

“好可爱的小朋友啊!”叔叔们赞叹。

在呼啸的风中,司机叔叔下了车,打开货车的后挡板,掀开打好包的一捆棉絮,夹断铁丝,取出三床,全部铺在后排,将多吉捂得严严实实,就像发醪糟。

第二天中午,恢复通车,车子停在龚垭家门口时,多吉还在酣睡中。见到其美拉姆,两个叔叔连连致谢,说她养了一个好儿子,多亏了他提供的食物,他们在山上才没有饿肚子。

多吉自己并不知道,他与汽车,与雀儿山,这一辈子将难解难分。

人生选项:司机或者歌星

读初中时,多吉与家住德格中学旁边的亚东成为朋友。辍学回家干农活,他们的联系依然紧密,因为他们都是连环画迷和汽车迷。

多吉进城办事,总会去亚东家。他们交换连环画,也交换烟盒纸。如果时间允许,他们也互相讲故事。他们当时脑海中拥有的故事,无非是《格萨尔王传》的某个片段。他们的故事,几乎和当时所有的藏族孩子一样,都是来自父亲的讲述。只是,《格萨尔王传》版本甚多,又卷帙浩繁,每一个父亲给孩子讲的都很不一样。

他们还玩一种类似打擂的游戏。他们将《三国演义》《水浒传》《说岳全传》等连环画上的著名战将和英雄好汉剪下来,互相出牌PK,武艺高强的吃掉弱的一方。不过,这里争议太多,梁山108个好汉,他们之间的地位已有定论,但是,活在不同时空的关羽和林冲,岳飞和张飞,谁的武功更高?他们无法达成共识。各执己见,争论得面红耳赤,无奈,只有去找一个大家都信服的大人来裁判。

他们在一起也唱歌。他们唱《怀念战友》《花儿为什么这样红》和《骏马奔驰保边疆》,也唱《乡恋》《边疆的泉水清又纯》和《我们的生活充满阳光》。刚过变声期,他们都突然发现,自己的嗓子原来如此之好,难度越大的歌曲唱起来越是过瘾,激发了歌唱的欲望。

从此,他们在一起时,唱歌就成为重要内容。后来,他们各自参加工作,各自都买了二手卡车,跑起了货运,凑在一起时更要唱歌了。

亚东人生的转折点,是那次拉木头去康定。

那辆车本来是县物资局的,在单位院子里不知道已经停了多少年,差不多已经成为一堆废铁。他找上门去,花2000元买下这辆破车。换了些配件,自己一阵鼓捣,就准备开车出门了。车子打不着火,只好从坡上往下推。咣当咣当推了好长一段,车子终于发动起来。于是,亚东就用这车拉了一车木头,去了他一直向往的“大城市”康定。他准备以这车木头掘回自己的第一桶金。亚东生来就不是一个安分的人。他16岁就当了兵,两年后退伍。他先在县体委工作,后又调文化馆。对单位一本正经地坐班、读报学习,他极不适应。于是,他弹吉他,学架子鼓,办培训班,不停地折腾。

业余的木材贩子亚东,是带着吉他去康定的。作为文化馆的干部,亚东在康定有朋友,也有饭局。那天的饭局就在州歌舞团的朋友家里。爱音乐的人,酒一喝,歌兴就上来了。喉咙痒痒地想唱歌的亚东,弹起吉他,随心所欲,即兴唱了两首“酒精浓度”很高的藏族民歌。

唱者无意,听者有心。亚东的歌声飘进了隔壁一个人耳里。他就是甘孜州歌舞团团长罗布。在州里,罗布从来没有听到过这么特别的弹唱,也从来没有听到过这么好的嗓子。他忍不住推开门,要见识一下唱歌的人。亚东是一个很放得开的人。面对罗布,他放开嗓子,一气唱了好几首歌,包括刚刚上映的日本电影《人证》的插曲《草帽歌》。亚东的音乐天赋的确很高,模仿能力极强,不过是看了一场电影,他居然就可以唱插曲了。

罗布为自己的发现兴奋不已,当即邀请亚东参与第二天全州“四级干部大会”的演出。

盛情难却,亚东只好暂且放下要卖的木头,仓促上台。除了罗布,谁也没有想到,亚东竟然成为那场演出的最大亮点。在雷鸣般的掌声里,他一连唱了五首歌,《朝圣的路》《皮卡克》《流浪者之歌》等。全场最火爆的还是《草帽歌》,因为电影刚刚上映,人们的新鲜劲儿还在。最让各级干部惊叹的是,他居然唱的还是英文,好牛啊。

其实,小学三年级“毕业”的亚东,他唱的是什么英文啊。模仿能力再强,但英语是轻易就可以模仿的吗?他给罗布唱的时候,他是乘着酒兴,胡乱咿里哇啦一番。现在,站在聚光灯下,主持人已经报幕了,他没有退路,只好用对付罗布的办法来对台下大大小小的官员和基层干部。亚东舞台上的“英语”反正谁也不懂,但他嗓子浑厚、明亮,音域非常宽广,既有高亢粗犷的激情演绎,也有纯净磁亮的音色如泣如诉。加上飚“英语”,他第一次走上正式的表演舞台,引起的轰动前所未有。

很快,亚东调去州文化馆了,亚东去成都做生意去了,亚东出专辑了,亚东在省内外走红了。

亚东名气越来越大,其美多吉与他的联系虽然越来越少,但是两人友谊依旧。每当他回到德格,他们都尽可能见面。朋友们依然聚在一起唱歌、喝酒,分享亚东的成功。

一天,又一次在德格重逢。

“兄弟,你也是有天赋的。”亚东真诚地说,“走吧,我们一起干。”

“我还没有朝这方面想过呢,”多吉犹犹豫豫地说,“让我好好想一想。”

几经纠结,多吉最终没有跟亚东走。他是老大,下面还有7个弟弟妹妹,他不能离开德格,不能拿弟弟妹妹的未来赌博。并且,他这时已经有了车,他喜欢开车。

2019年,一个夏日的午后。成都岷山饭店的二楼茶坊,竹帘屏风隔断,红木桌椅加上绿植和盆花点缀,当然还氤氲着新茶的清香,幽静而舒适。这是一个特别适合朋友聚会的空间。

多吉和亚东已经有好些时候没有见面了,他们见面就是个结结实实的拥抱。

都说他俩很相像。现在,他们同时出现,的确像是一对双胞胎——都是一米八几的大个,都是络腮胡子,都是轮廓分明的五官。只有细看才会发现,亚东脸型略宽一点。

当然,他们最大的不同还在职业身份。

亚东早就是知名歌手,人称高原歌王,粉丝无数,他唱红的不少歌早就家喻户晓;多吉至今还是邮车司机,几十年如一日,始终在雪线邮路、在雀儿山的冰天雪地往返。

坐下来,谈点什么呢?

亚东说,你不够哥们儿,后来看见铺天盖地的媒体宣传,我才知道你曾经受了那么重的伤害。你为什么不告诉我呀。

多吉说,为什么要告诉你啊?满脸伤疤,瘸着腿,快成废人了,多狼狈多没面子啊。

亚东说,我们家电视机的灰都积了厚厚一层,为了看关于你的报道,三四年了才第一次打开电视,看得我们两口子都热泪盈眶,我为你骄傲啊,多吉。

多吉说,我永远是你的粉丝,告诉你吧,你所有的歌我都可以唱。

亚东说,以你的天赋,如果当年听我的,我们一起在歌坛打拼,你早就是名气很大的明星啦。

多吉说,开车有开车的快乐。我们当年的梦想不就是开车吗?

亚东说,是啊,那时做梦都在开车。现在,只有你还在坚持。

多吉沉默了。是的,在人生的转弯处,也许就是那么一小步,就决定了你不同的命运。

当年,他的确还有另外的选择,另外的可能,另外一种人生,另外一种活法。

但是,假如时光倒流,再做一次选择,你的选项是什么呢?多吉不止一次对自己发问。

他想,十有八九,大约还是会选择邮车。